「好きな絵本は?」『パンのかけらとちいさなあくま』

「好きな絵本は?」という質問はいい質問だと思った。そこで、好きかどうかはさておき、印象に残っている絵本のタイトルを知るべく、「きこり 悪魔 パン 小麦 絵本」で検索すると、すぐにヒットした。すごい。インターネットはすごい、サーチエンジンはすごい。

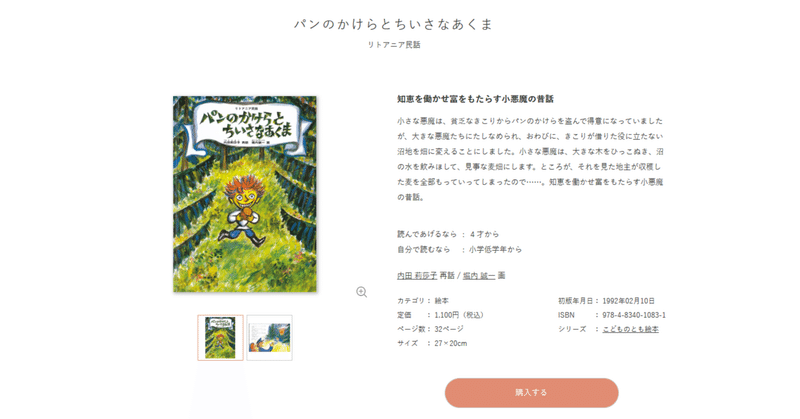

どこで手に入れたか、光景を覚えている。バザーのようなところだ。場所も覚えている。捨てたわけではなく、今、すぐそばにないだけで、まだ持っているはずだ。リトアニアの昔話だったのか。知らなかった。

「好きな児童文学は?」という質問なら、『カモメがおそう島―巨大石像物語』と答えたい。こちらは今年の2月にようやく図書館で再び出会うことができた。司書さんに尋ねることをしなかったので、探し始めてから長かったと思う。いつから、どうして、探そうとしたのかは、もはや自分で納得のいく説明はできないと思う。調べてみると、「第46回 青少年読書感想文全国コンクール」、「小学校高学年の部」の課題図書らしい。私はきっと学級文庫で読んだ。小学校高学年でその古い本を開いた。

『パンのかけらとちいさなあくま』は、それよりも前に読んだと考える。小学校中学年で読んだと考える。長袖を着ていた記憶があるようだから、秋か冬のことだろうか。地域の催し物として、読書の秋に関連していると想像できるから、秋のことだろうか。

※他にも、小学生時代に読んだ本で、タイトルがわからない本はあります。もしよければご協力ください。

・いくつもの江戸時代の物語が書かれてある本。数冊ある。シリーズものに該当する? 「元禄」などの元号で江戸時代を細かく分けている?

以下はいくつかの印象的なお話・描写です。

・倹約令、奢侈禁止令で、職人によって作られた贅沢なおもちゃ(?)が臼と杵でつぶされる描写

・菊人形の職人の話、品種改良で、ソメイヨシノを生む話?

・捕鯨、漁師の話、無数の槍が刺さっているクジラの名前は「シマ」、「シマ」とたたかった漁師は「シマ」とともに姿を消すという結末?

『パンのかけらとちいさなあくま』の内容は以下の通りだ。

小さな悪魔は、貧乏なきこりからパンのかけらを盗んで得意になっていましたが、大きな悪魔たちにたしなめられ、おわびに、きこりが借りた役に立たない沼地を畑に変えることにしました。小さな悪魔は、大きな木をひっこぬき、沼の水を飲みほして、見事な麦畑にします。ところが、それを見た地主が収穫した麦を全部もっていってしまったので……。知恵を働かせ富をもたらす小悪魔の昔話。

悪魔が主人公であるが、だからどうしたということはない。『イワンのばか』などのように、とんだひどい目には合わない。ふと、「悪魔が主人公 絵本」で検索してみた。簡単に『パンのかけらとちいさなあくま』の画像が表示された。やはり珍しいのだろうか。少なくとも日本語圏では。悪魔などが主人公の漫画やアニメはたくさんあるのに。妖怪の存在が関係しているのか。リトアニアではどうだろう。

(※「人間と友好的な存在」「リトアニアの家庭のあちこちに好運と幸福の象徴(しるし)として、小さな悪魔の彫像が置いてある」?)

「好きな絵本は?」という質問から始まるコミュニケーションに、傍観者のひとりとして遭遇した。『パンどろぼう』や『バムとケロ』の名前が挙げられた。かわいい色合いの絵本だ。

「絵本」で思いつくタイトルはひとつだけではない。『ぼくを探しに』とか『おおきな木』とか、『はらぺこあおむし』とか『こんにちは あかぎつね!』とか、『100かいだてのいえ』、『ノンタン』、『ミッフィー(ナインチェ・プラウス)』、『ペネロペ』、『おしりたんてい』、『だるまさんが』、『三びきのやぎのがらがらどん』、『りんごかもしれない』とか『みえるとか みえないとか』とか、まだあるだろう。

それらと比較して、『パンのかけらとちいさなあくま』はどうだろう。マニアックではないだろうか。「世間」で話題になったことがあるか知らない。

「世間話」として、「好きな作品は?」と質問されたとき、「マイナー」な作品を答えると、なんだか気まずいことになるイメージがどこかにある。答えた側は一方的に説明しなければならないような。それでいて、聞いた側は反応に困るような。作品というものが「独特」で「変わっている」ことくらい、珍しくもない、ふつうのことだと考えられるにもかかわらず。個人の好みは「ユニーク」だと「不思議」になることもたまにある。「個性的」であることは、絵本では特に顕著かもしれない。『パンのかけらとちいさなあくま』は、「市場に出回っている」以上、「需要がある」とみなされていて、私は唯一の読者ではない。そして、絵本愛好家やリトアニアに縁がある人々の間などでは、「メジャー」になるときもあると想像される。それを「マイナー」ともいう。

「あなたのことが知りたいの」というだけだから、素直に応答すればいいだけだ。そこに比較や競争はきっと不要で、それはそれそのものとして、完結している。とはいえ、「好きな音楽は?」や、さらに、「若者の間で流行りの音楽は?」という話になると、難しくなり、混乱を招くだろう。ただでさえ、飽和した対象の中からひとつを選ぶという「好き」には戸惑いがある。音楽となると、様々な映像やゲームにも伴っていて、身の回りの飽和の具合が見当もつかない。「聴いている音楽は?」、会話中現在、何も再生していないのに? 「よく聴いている音楽のことだよ」、わからない。石や氷のように固まってしまう。「は?」、は? じゃあもう、インターネットで何かのランキングを調べてくれ。それらでいい。なぜ私に質問する。「流行り」とか、私はたしかにZ世代の一員ではあるだろうが代表ではないだろうし、単なる雑談のテーマならいっぱいある。「無人島に何かひとつ持っていくとしたら?」、火炎放射器。

とにかく、『パンのかけらとちいさなあくま』は、私の過去を彩る財産のひとつである。こういう絵が自分の印象に残りやすいのかと思う。人の好み・価値観をめぐって、卵が先か鶏が先かというような議論がある。私の今の好みは幼少期、身近にあった作品などで形成されたのだろうか。ずっと前、生まれる前から決まっていて、昔から変わらず、選んでいるだけだろうか。なんとなく、どちらも単純すぎる。では二項対立・二元論を否定したいのか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?