【ワットカムペーンレーン】800年以上前の職人達と今を生きる私が対峙する空間

南極の氷には太古の空気か閉じ込められていて、この氷でウイスキーを飲むとロマンを感じる。

と何かの記事で読んだことがあります。

タイの寺院巡りでも度々そういう気持ちになります。

ほとんどの寺院はラーマ4世以降に修復されていることが多いのですが、アユタヤやロッブリー以外にもほぼ建設当時の姿を残しているものがあります。

今日はそのひとつ【ワットカムペーンレーン】を紹介します。

外から見ると参道からは新しい本堂が見えます。

ところが一歩足を踏み入れると、一気に800年前にタイムスリップ!

石を詰んだ表面が露出していたり、崩れたりしているのが歴史を感じさせます。

この寺院は、アンコール王朝最大の栄華を作りあげた、ジャヤーヴァルマン7世の治世中に建築されたとされています。

年代は日本では鎌倉時代に相当します。

ジャヤーヴァルマン7世は仏教を重んじていたため、この寺院にも仏像が残っています。

欠損や漆喰の剥落が激しいですが、この長い年月を経てなおかつ形を残していることに感動を覚えます。

意図的に破壊されている様子はありません。

プラーンは古代インドの世界観における須弥山を象徴化したものとされる、四面塔と呼ばれる【バイヨン形式】です。

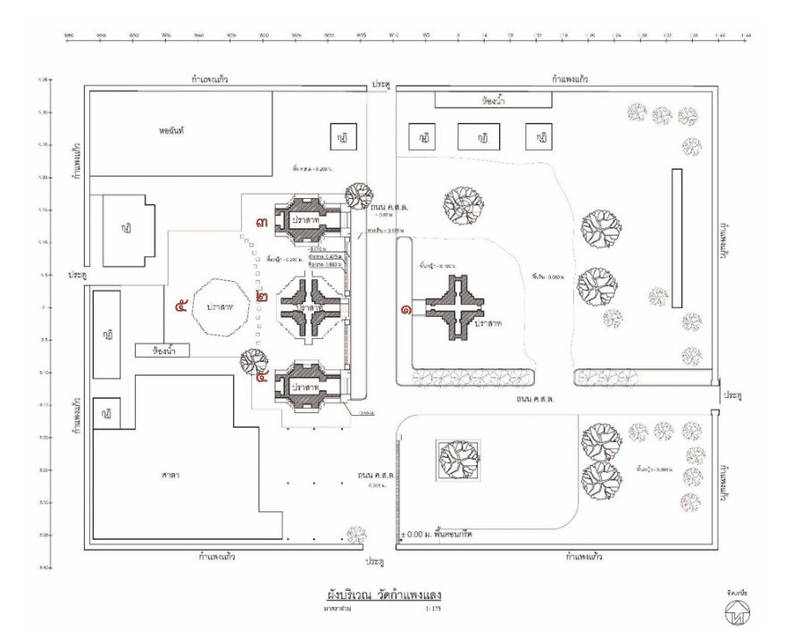

プラーンの配置はこのようになっています。

中央の2基は四面に窓がありますが、西側の両端2基の南北は偽扉の様相になっています。

ラテライトを切り出したものを積み上げて造っていますが、ラテライトは多孔質で細かい加工には向かず、浮き彫りでは無く、上に漆喰を塗り装飾をしています。

石の積み方も面白いなと思います。

全て均一ではなく、ところどころ楔のような形のものもあります。

日本の城壁の野面積みとまでは言いませんが、職人の勘や技術によってバランスを作っているんだなと感心します。

この野ざらしの状態にも関わらず、その化粧漆喰は一部原型を残していて、今を生きる私達にも漆喰職人達の技を見せてくれています。

ナーガやジャックフルーツの花などの美しい細工から技術の高さが伺えます。

私はアンコールワット、アンコールトムへ行ったことが無いので、アーチ部分は似ているかな?くらいしか分からないです

漆喰の原料は地域によって異なり、現代のペッチャブリーの漆喰職人集団は石灰や砂・乾燥した稲わら・動物の皮から作った膠(ニカワ)、そしてヤシ糖を使います。

伝統が続いているなら、きっとこの建物にも同じ素材が使われているはず。

そういった組成研究も面白そうですね!

塗りたての生漆喰はすこし黄色っぽくて、日光に当たり乾くと白に変色していくそうです。

この時代は今のタイとは異なり大乗仏教が信仰されていましたが、やはりヒンドゥー教の要素も交えながらの装飾となっています。

言語や生活習慣、信仰するものなどをなるべく均していかないと、支配する国内の民族を統率できないので折衷案としてそういう形になっていったのでしょう。

現在プラーン内にいらっしゃる仏像達は後年に置かれたもので、降魔印のものがほとんどです。

元々あった仏像はどこかの博物館にあるらしい。

(収蔵先を見つけられなかった)

寺院というより、遺跡の扱いなのか、マーライなどのお供えものもありません。

新しく建設された本堂は、現代的な寺院の形です。

朝早くには開いているみたいですが、お昼に行ったので開いていませんでした。

結界石の台がなかなか面白い造形ですね。

ペッチャブリーに行くきっかけになった、ナンヤイ保存団体をお手伝いしている日本人女性から漆喰職人さんを紹介していただいたので、次回訪問時にお話しを聞けるのが楽しみです。

ペッチャブリーには、バンコクでは見られない様式の寺院がたくさんあるのでみなさんにご紹介できるのがうれしいです。

寺院の記事は、色々と調べたりお話しを整理しながら書いているので、時系列がバラバラになってしまって申し訳ないです。

ペッチャブリーの記事がまとまったら、マガジンを追加しようと思いますのでぜひ観光の参考になさってください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?