京都・石清水八幡宮周辺を歩く早春旅「相槌神社」

旅の中盤になりましたのでこれまでのおさらいをしようと思います。

旅の始まりは石清水八幡宮門前名物の走井餅。巨大な五輪塔、石段を昇り神應寺本堂へ。ケーブル鉄橋の下をくぐり、不思議な屋根の奥の院を巡りました。駅から徒歩十分圏内にありながら峡谷の雄大な自然に触れることができ素敵な散策となりました。今回は刀剣ファン馴染みのあの神社へ参ります。

石清水八幡宮参道へ戻ってきました。こちら二ノ鳥居になります。

目的地までは一般道からでも行けますが大変狭い上に交通マナーがよろしくないのでなるべく歩きたくないんですよね。拡幅工事ができない"古街道あるある"なのでこればかりは仕方がありません。無理やり歩道を作るわけにはまいりませんし。

表参道にはこのように博物館級の玉垣が数多く残されています。

大坂中の花街を集めたことで、大阪新町と呼ばれるようになりました。江戸時代に幕府公認の遊廓が新町に作られたのは江戸の遊郭「吉原」と同じ、花街政策の一環によるものです。税金徴収と治安維持を目的に幕府が管理しやすいよう点在していた花街を一点に集中させました。

ちなみにこれはBS-TBSで現在放送されている『関口宏の一番新しい歴史シリーズ』で得た知識になります。大変わかりやすく歴史の勉強になるのでいつも観ています。

目的の屋根が見えてまいりました。

表参道を離れて、七曲りと呼ばれる石段を下ります。

七曲りといえば、同音のお笑いコンビ"ななまがり"が思い浮かびます。

水曜日のダウンタウン『新元号当てるまで脱出できない生活』で彼らのことを知りました。最近の彼らの活躍は目覚ましく『つかみ-1』『30-1GP』で優勝。 『THE SECOND~漫才トーナメント』ではファイナルステージ進出を果たし、ななまがり森下さん史上二人目のトリプルファイナリストを達成しました。好き嫌いがハッキリと分かれる芸風で、ザ・セカンドのベスト16戦では勝利したものの1点をつけた審査員がなんと6人もいました。ブレイクが期待されている芸人さんです。

到着しました。

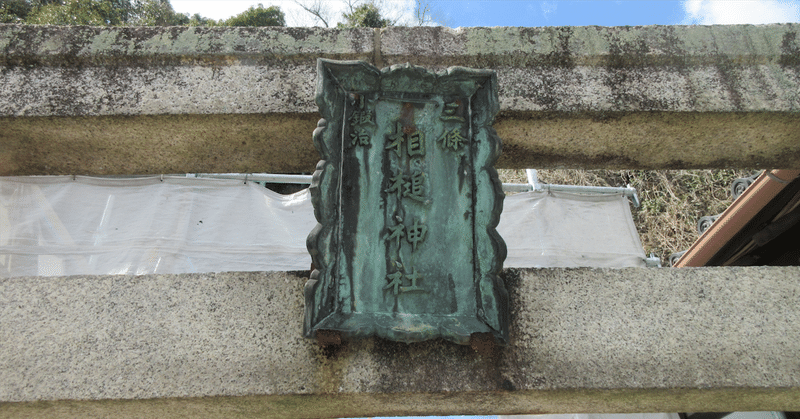

こちらが今回の目的地、相槌神社になります。

相槌神社

相槌神社は、石清水八幡宮の参道の入口にあり、八幡五水として知られた井戸・山ノ井のそばに建てられた、刀剣に関係の深い神社です。神社に伝わる伝承や江戸時代の記録によると、平安時代に活躍した有名な刀鍛冶、大原五郎太夫安綱が、山ノ井の水を使って刀を鍛造したとき、神が来て「相槌」をなす、すなわち交互に槌を打ち合わしたため、ここに神を祀ったといいます。その刀は、源氏一族に伝えられてきた名刀、髭切と膝丸であったとも伝わります。

山ノ井は江戸時代に井筒などが整備され、神社の銘板には平安時代の著名な刀工・三条小鍛冶宗近の名も加えられました。江戸時代中期、1710年頃までは石清水八幡宮の管理下にありましたが、その神徳への信仰が非常に強かったことから、その後の時代は近隣住民が独自に神社の修繕を行ってきたことが、幕末の地誌『男山考古録』に書かれています。

現在、"髭切"は北野天満宮が、"膝丸"は大覚寺が保管していてどちらも重要文化財に指定されています。

ここで少し気になっていることを整理しようと思います。京都市東山区粟田口にある"相槌稲荷神社"との関係です。

相槌稲荷神社(粟田口)

⇒刀鍛冶師は三条小鍛冶宗近

⇒時期は平安時代

⇒相槌をなしたのは子狐

⇒宝剣『子狐丸』

相槌神社(八幡市)

⇒刀鍛冶師は大原五郎太夫安綱

⇒時期は平安時代

⇒相槌をなしたのは神様

⇒名水山ノ井を使用

⇒江戸時代の名称は相槌稲荷社

⇒三条小鍛冶宗近の名が銘板に刻まれる

⇒天下の名剣『髭切と膝丸』

共通している部分が複数あるのでごっちゃになりやすいんですよね。たまに京都検定で相槌神社の問題が出るのでご参考になれば幸いです。

こちらが天下の名剣を作ったとされる山ノ井になります。

上の解説板に書かれているように近隣住民の信仰篤く、現在も井戸の管理を丁寧に行なっていて水質はとても高いものになっています。

少し寄り道をしますね。

こちらは一の鳥居で紹介した寛永の三筆・松花堂昭乗ゆかりのお寺、泰勝寺でございます。境内には昭乗の墓、宝物品のほか茶室・閑雲軒を模して造られた茶室があり日本の百席に選ばれています。

とどまれば濁る

執着の水

流れて清し

無我の川

こちらは泰勝寺さんの戸口に貼られていた標語になります。寺社仏閣の標語ってどれも心に刺さる言葉ばかりなんですよね。

標語は布教を目的とするため宗祖の言葉を取り入れているところが多いですが、近年はビジネスで成功を収めた人の格言が使われている事もあります。言葉で人の心を動かすのは経営も宗教も同じですからね。

綺麗な水の湧き出る神社ですが、ご覧のように崖下に鎮座しているため自然災害に大変弱い場所になっています。

倒壊の危険性があるため本殿に近づくことは現在禁止されています。本殿の全面解体修理を含む改修が今年で八年目となりました。

インターネットでは「宗教活動にも課税しろ」との声が大変根強いですが、実際はどこも厳しい状況なんですよね。

強引な集金活動をしている宗教法人だけが生き残ってしまうと、宗教2世問題が今以上に深刻な事態に陥ります。また貴重な文化財が売り払われて海外に流出し、歴史的資料が消失していくことになるでしょうね。安易な宗教課税論は大変危険だと私は常々思っているのですがどうでしょうか。

相槌神社の紹介は以上になります。

参拝者専用駐車場はありませんので車でお越しの方は近くのコインパーキングなどをご利用ください。御朱印の授与については相槌神社公式サイトもしくは公式Xに書かれています。

さて次回ですが表参道に戻り小堀遠州ゆかりの空中茶室、閑雲軒の跡地を見学します。

今回の観光スポット

追記

note公式マガジンに記事が掲載されました。ありがとうございます。

いつもありがとうございます。いただいたサポートは活動費に使わせていただきます。