スベるのも仕事。率先してスベるというリーダーシップ

TimeTree代表取締役の深川です。

このnoteは会社としての情報発信というよりも1個人としてTimeTreeという会社をやりながらこれまで悩んできたこと、反省したこと、気づいたことという観点で書いていきます。

前回小ネタでお笑いの「ボケとツッコミ」をイメージしながらチームを推進するということについて書きましたが今回はその続きで「スベることの大事さ」について書きます。

お笑い用語であるところの「スベる」はもともとは「滑る」に由来し、辞書によれば「冗談がうけないさま。ギャグなどが誰にも拾われない様子」とのことです。このスベるという現象ですが、仕事の上でもよくあることではないでしょうか。お笑いのようなジョーク・冗談がウケないことだけではなくて、企画が盛り上がらない、誰もノってこない、提案した内容が誰にもピンとこなくて静まり返るなど。

普通はスベるのは嫌なことで、できればスベりたくはないものだと思います。

でもタイトルにあるとおり、僕は「スベらない」を志向するのも結構辛いことだと思って、スベるということは大事なことなのではと常日頃思っていました。

僕が、リーダーがスベることが大事だと思う理由は主に下記の二つです。

安心:みんなが尖った意見でも言いやすくなる空気を醸成できる

挑戦:既存の前提をはみ出すような新しい提案を奨励できる

以下に詳しく書いていきます。

心理的安全性とは、安心してスベること

理由のひとつ目はチームの空気に関わるものです。僕はメンバーそれぞれの関与、発想が良い仕事を創ると信じています。ところが「間違ってはならない・スベるのは怖いことだ」という空気が漂っていれば「これ思ってるのは私だけだろうか・・?」みたいな意見を思いついても発言しにくくなります。

そんな中でリーダー的な立場である僕自身が率先してスベっていると、スベることが恐ろしいという雰囲気はなくなっていくし、みんなもツッコミやすい。スベった空気をフォローする人があらわれるというチームワークも築かれます。

その場その場の瞬間的な話だけでなく、社内制度や新しい会議体などの企画をはじめてみたものの盛り上がらず数回で終わるみたいなケースもあります。そういう時も「スベったね」と言いながら早期に終了しています。こうやって言えることで、新しいことを安心して試せるしダメなら辞められます。

今風に言えば「心理的安全性」ですね。なお、社内Slackには「スベり安全性」という絵文字があります。(ちなみに、僕は企画や提案でもスベりますが冗談・ジョークもよくスベります)

スベる=既存の価値観をはみ出した提案

もうひとつはスベりのもつチャレンジ性です。

逆にスベりたくなければどうしたらいいかというと、既存の価値観、既知の論理の範囲で発言することです。誰かが膝を打つような驚きもないかもしれませんが、スベることもありません。

スベるということは「なんらか常識からはみ出している」からだと思うのです。つまり世の中の常識に疑問を呈して、現在の当たり前の境界をまたいで新しい価値を提案しているのです。そういうチャレンジなくして新しい習慣、価値、問題解決は作れないと思うが故、スベることは大事なことだ考えています。また、結果としてスベったとしてもそれは発信者だけの問題ではなく、受け手の理解が追いつかないということも往々にしてあります。

昔、芸人の有吉弘行さんのラジオで後輩芸人のタイムマシーン3号のお二人が「もっとテレビで活躍するにはどうしたらいいでしょう?」という相談をしたのですが、それに対して有吉さんは「お前ら、スベるの嫌いだろ?だからダメなんだよ」とおっしゃっていて、まさに!と思ったのを覚えています。

まとめ

なぜスベることが重要か。リーダーがスベることで示せることをまとめると

・正しいか間違ってるかでなく、多様な意見を言いやすい空気ができる

・間違えても変えていけるという認識が作れる

・ツッコミやフォローなどチームのインタラクションが増える

・新しい価値や視点を打ち出す挑戦的な姿勢が醸成される

とかかなと思います。

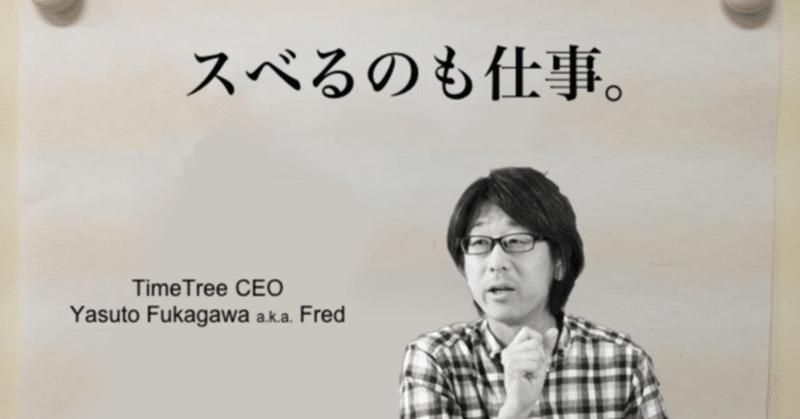

ちなみにこの記事のカバー画像は、僕が社内の全体会議でスベった時に「スベるのも僕の仕事だと思ってる」と言ったのを、メンバーが名言風のコラ画像にしたものです。

最後に。過去一番スベった事例

最後に、社内のメンバーに僕が過去一番スベった事例を聞いてたところ「オンライン全体会議での手品」とのことだったので紹介します。

2020年に新型コロナの感染が拡大し緊急事態宣言が発令された際に、弊社も一気に「オフィス出社なし、リモートワーク前提」に切り替えました。

その時に会社全体の定例会議もオンラインになったのですが「ただ動画を眺める」ようなものにならないように「一緒にいる感」「コミュニケーション感」を作り出せないかと思って「僕が手品を仕込んで披露する」という試みをやったのでした。「みんな受け入れるのに時間がかかってポカンとした」「画面越しだとよくわからなかった」などの理由でスベりました。

その時、雑談的なコミュニケーション施策としてDiscordの普及を促進していたのですが、その施策として手品披露時に「この後、Discordに来てくれたらタネ明かしをします!」と言ったのですが、誰も来なかったという結果で二重にスベりました。本望です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?