『全身編集者』というなんだかよくわからないすごい本を読んだ

白取千夏雄『全身編集者』ものすごい本だった。なんだこの読後感は。亡くなったガロ副編集長の自伝でありながら、衝撃的なあとがきまで含めて読み物としてめちゃくちゃ面白い。引き込まれるように一気読みした。いろんな意味で編集の力に恐れ入る。 https://t.co/SvmrBb4b7c #booth_pm

— ud (@youdie) May 26, 2019

うわーこりゃあどうしたらいいんだ??

久しぶりに活字を一気読みしたんですけど、これがものすごかった。

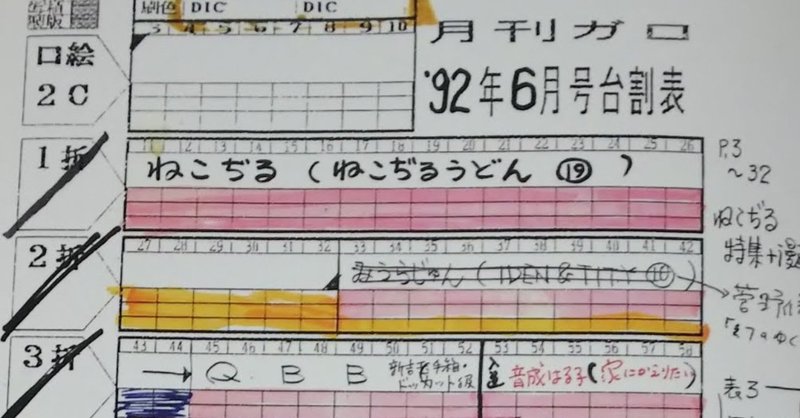

『全身編集者』という、伝説のマンガ雑誌「ガロ」の副編集長を務められた白取千夏雄さんの自伝です。

この本、BOOTHでしか売ってないんですよね。所謂インディーズ出版ってやつ。でも、この話は今はどうでもいい、いやどうでもよくないな。とりあえずまずは上のリンクでこの本を買ってからこの先を読んでほしい。出版部数も限られているので。買え。

『全身編集者』のなにがそんなにすごかったのかというと、正直今でもよくわからない。よくわからないからには、一旦アウトプットしないと自分の中でも整理がつかん、というわけでこんなのを書き始めたわけです。

大分とっちらかった感想文になるであろうこと請け合いですが、まあよければお付き合いください。

そもそもどんな本なの?

前述したように、伝説のマンガ雑誌「ガロ」の副編集長の自伝です。

著者の白取さんは2017年に既に亡くなられていて、この本は白取さんのブログや生前に残された原稿をもとに、編集者としての弟子である劇画狼さんが本としての体裁を仕上げ、自らのレーベル「おおかみ書房」から出版したものです。

この本、実は発売前から一部界隈で注目されていたようで。

というのも、白取さんこそ「ガロ」の出版元である青林堂の分裂騒動と呼ばれる事件の当時を知る人であり、その裏側がついに関係者によって語られる本だったからだそうです。

この辺の事件の概要はとりあえずWikiでも見といてください。

「だそうです」という書き方をしたのは、自分がこの本を手に取ったのは別にそこに興味があったからじゃないんですよ。

なんなら「ガロ」についてそこまでの知識も思い入れもなければ、件の分裂騒動もこの本で知ったくらい。そもそも白取さんの名前自体、この本をきっかけで知りました。

じゃあなんで買ったのか?というと、いや、「なんとなく」でしかないんですけど……すみません特にパリッとした理由ないんですよ。マジでなんとなくTLに流れてきたもんで……

でも本当に今回買ってよかった、読めてよかったとだけ言っておきます。

それくらいものすごい「読み物」だったんですよ。

ひとつの読み方①:ノンフィクションとして

「ガロの真相」はひとまず置いておいて、本書はガロという一つの時代を作り上げた雑誌の副編集長が果たしてどんな人物だったのか、どんな生涯を送ったのか、という自伝としての読み方があります。

というか、これが一番素直な読み方ですかね。

これが実に全編通じての読み口の緩急がうまくて、非常に読みやすいうえに面白い。そう、まず単純に読みやすくて面白い自伝なんですよね。

白取さんがマンガ家を目指して上京してから、ガロの編集として働くまでの日々を書いた前半。白土三平先生、水木しげる先生を始め、レジェンド・オブ・レジェンドのマンガ家たちが集まった雑誌の現場が、果たしてどんな空間だったのか。その真っ只中に生きた人の語りはやはりリアルで、当時の空気感がよく伝わります。

この辺は文章の面白さ・読みやすさも大きくて、校正した劇画狼氏は白取さんの原稿をできる限り本人の普段の口調に近づくよう修正したそう。

俺が一番手間をかけたのは「正しさ」より「読みやすさ」なので、事実関係の確認より、白取さんの原稿を「白取さんが自然にしゃべってる、いつもの口調」に直す作業に時間をかけた。生前の白取さんを知ってる人なら、マジで本の中で生きてるように感じてくれると思う。

— おおかみ書房公式/劇画狼 (@gekigavvolf) May 22, 2019

後半、ガロが休刊し、自らも闘病しながら最愛の奥様との死別に至るまでの章では、それまでの軽妙な語り口は鳴りを潜めていき、暗い雰囲気が続きます。白取さんの当時のリアルタイムな想いをつづる文章が悲痛であり、これ以上ないほどの愛情表現でもあり。

それまで「編集は理詰め」を謳っていた人物とは思えないほど、ときにスピリチュアルな表現も織り交ぜながらの感情的な文章は、読んでて正直泣きました。というか、あの挿絵はずるい。

そして晩年、劇画狼氏と出会い、弟子として編集のノウハウを伝授し、おおかみ書房からの初めての出版、そしてこの「全身編集者」を作るに至るまで。このあたりは、白取さんが師であるガロ初代編集長・長井勝一さんと出会った時の様子をリフレインするようでもあります。

この最初から最後までジェットコースターのような緩急ある文章が、読み物として本当にただただ面白い。

一つの読み物としての面白さをうまーく計算されてる自伝だなと。

ひとつの読み方②:モノづくり賛歌として

モノづくりに熱意を傾ける人間の物語ってそれだけで大好きなんですよね。「映画大好きポンポさん」とか、それこそマンガ編集物語の「重版出来!」とか。

映画だと直近では「レゴ・ムービー2」なんか最高でしたね。

特にエンドロールが素晴らしかった。あれは最高の「作り手」賛歌。

この本も全編通じてモノづくりの情熱があちこちでほとばしってて、それがまた読んでいて楽しい。

なぜ「ガロ」という雑誌は一時代を築くことができたのか。

原稿料が払えなくても作家が集まってくる雑誌がなぜ成立できたのか。

この本で何度も語られるのが、白取さんのマンガ家への大きなリスペクトと、編集としての哲学。「作家が第一、編集は裏方」「作家は感性、編集は理詰め」という信念は至るところで繰り返されます。

終盤、最愛の奥様であり、白取さんにとっては尊敬するマンガ家の一人でもあるやまだ紫先生の作品と共に語られた作品・作家論は、「編集不要論」なんかがネットで盛り上がったりする昨今、特に考えさせられます。

「商品」であることと、「良い作品」であることのバランス、その難しさ、大切さ。

また、そういった技術・哲学的な話だけじゃなく、例えば中盤付近の、ガロをいかに商業的に再生するか苦心するあたりの話は、読みながら、こう、じっとしていられなくなる熱量がありますね。

いや、実際の現場はめちゃくちゃ大変だったのが伝わるし、二日徹夜して一日休んでまた徹夜して、みたいな、これどうみても今の時代だったら絶対アウトな仕事の仕方してるんですけど、でも、同時に不思議と羨ましくも見えてくる。

面白いものを作るってのがいかに楽しいことなのか、情熱を傾けるに値することなのか。「全身編集者」というタイトルの重みがここにきてドスンとくるんだよな……

ひとつの読み方③:ガロの真実に迫る資料、あるいはミステリー(?)として

多くの人にとっては特に注目だったであろう部分で、自分にとっては元々そこまででもなかったんだけど、それでもこの展開までの話の流れが巧みだもんで、気づけば実に興味深く読んでいました。

ガロの休刊と、青林堂の一斉退職。

もちろん詳細は本文で読んでもらうべきなのでここでのネタバレは避けます。そういった意味でも貴重な本なので。

とはいえ、これがいくら当事者の証言だとしても、あくまでこれは白取さんの立場からの目線、主張。

序文でも「当時を正確に把握するには、関係者を集めて事実関係を公平に確認するべき」という断りがあり、「編集者は是々非々であるべき」と語る白取さんらしい、バランスを取ろうとする姿勢が見えます。

だからこそ。

だからこそ、あのあとがきは衝撃的だった。

あれを載せる「誠実さ」が恐ろしい。

あれがなかったら、多分このnoteを書くまで至っていない。

あのあとがきこそが、間違いなくこの本の存在感を決定的にしています。

結局何が面白かったのか

いやーもうね、とにかく面白さが詰まってる本だったんですよ。

えっ、結局なんで?って話になると、これだけ語っといてよくわからなかったんですが。いや、もうこれだけの仕事をした劇画狼氏からすれば、そんな簡単に説明できてなるもんかって感じかもしれませんけど……

一番重視したのは「当時からのファンを納得させる」ではなく「なぜこんなに面白いのか分からない本」にすること。多分成功したと思う。

— おおかみ書房公式/劇画狼 (@gekigavvolf) May 24, 2019

何でこの本がこんなに面白いのか、本当に分からない本が出来た。

うおーいそこまで計算されてたのかよ。

兎にも角にも、壮絶に面白い本ですし、何よりガロのマンガを読んでみたくなる、そういう本でもあります。

やまだ紫先生のマンガは恥ずかしながら未読だったので、これを機に読んでみようと思い、さっきネットで注文しました。読むのが楽しみです。

最初に宣言した通り見事に散らかった感想文になりましたけど、これをきっかけに本書を手に取ってくれる人がいたら幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?