軽い気持ちで児童文学を読んだらとても良い体験だった話(虹いろ図書館のへびおとこ感想文)

ひとくちに本と言っても、年齢によって読まなくなるジャンルってあって、特に子供向けの書籍ってのは大人になるとよほどキッカケがない限り触れなくなりますよね。

例えばラノベみたいなジュブナイルよりさらに若い、小学生向けの児童文学って、多分それくらいの年頃の子供がいない限りは手にも取らないと思うんですよ。少なくとも独り身の自分にはよっぽど話題の作品でもならないとまず知る機会すらない。

この辺のジャンルで最近一番のヒットは「若おかみは小学生!」なんじゃないかと思うんですが、あれはまさにアニメ映画で話題をかっさらった児童文学作品ですね。図書館とかにおいてあるやつ。

あの作品こそ大人でも観られるどころか数々のアニメ愛好家たちが飛びついていったわけで、それきっかけで原作の方も注目されて、って流れがあったのは記憶に新しいかと。

何が言いたいかというと、児童文学って大人が楽しむエンタメとしてもかなりのものなんじゃないかと思っていて、というか思わされた本に最近出会いまして、それについてご紹介したい次第です。

虹いろ図書館のへびおとこという作品です。

いやー本当に良かった。「あー読書っていいな!」っていう体験の良さがあった。

キッカケはたまたま見かけたMdNのこちらの記事。

気になるフォント、知りたいフォント。 書籍『虹いろ図書館のへびおとこ(5分シリーズ+)/櫻井とりお』(2019.12.12)

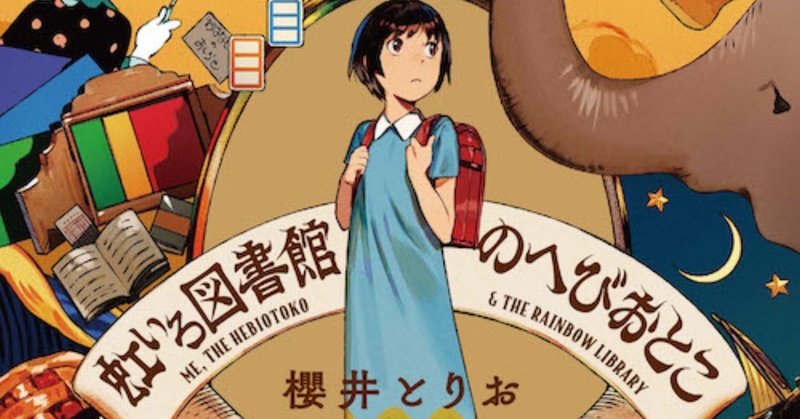

まずはもうあんまりにも表紙が良くって。

フォントの使われ方の良さとかについては上の記事を参照してもらうとして、イラストをよくよく見ると懐かしの絵本のキャラが並んでたり、図書館でよく見かけるラベルがあったりってのが非常にときめく。

真ん中のランドセル背負った女の子、火村ほのかちゃんが本編の主人公なんですけど、この子のデザインも可愛さがちょうどよい。萌え絵になり過ぎない絶妙なラインの可愛さ。

これ画像で見るだけでも十分良いんですが実物を手に取ると本当に良いんですよ。

書影で一目惚れして衝動買いしちゃった虹いろ図書館のへびおとこ、実物届いたんだけど装丁がとにかくめちゃくちゃ良い。じっくり読みます。 pic.twitter.com/HK0HJ95Qdu

— ud (@youdie) December 13, 2019

んで、そんな可愛いデザインに魅かれて買った本書ですが、肝心のお話はなかなかシビア。

さきほど可愛い可愛い言ってた小学6年生のほのかちゃんですが、なんと転校先でいじめにあい不登校になってしまうところから物語が始まります。おいおい、いきなりキツイなと思ってたら彼女の家庭事情はさらにシビアで、父親は会社都合で望まぬ転職を強いられ、母親は重病で入院、その母親に代わって家庭をきりもりする姉は受験生で忙しい。いやーキツイ。

そんな中、ほのかちゃんが学校に代わる逃げ場として行きついたのが図書館。そこには、顔の半分が蛇のように緑色の男が司書として働いていて、彼やその同僚の優しい女性司書、ほのかちゃんと同じく図書館に逃げ込んだ少年など、いろんな人と交流するうちに、ほのかちゃんの世界がどんどん変わっていく……というのが大雑把なあらすじ。

表紙からファンタジーっぽい話を想像してたのに、まさかの超・現実的な内容で正直面食らったんですが、主人公のほのかちゃんが意外と明るかったりするのもあって文章自体はそこまで暗くないです。児童向けだし。そういえば主人公が結構シビアな状況にいるのも「若おかみ~」に近しい部分がありますね。

じゃあこの辺の主人公が不幸なところから始まるのがいいのかっていうと、そういう単純な話ではなくですね。ポイントは児童文学における物語の視点だと思うんです。

不登校と向き合っていくお話だったり、色んな実在の本が出てくるわくわく感だったり、ほのかちゃんが謎の少年と出会ったり半分緑顔の司書とやいのやいのしたりするガールミーツボーイ的な要素だったり、いろんな要素がとてもきれいに絡み合っていて筋書き自体とても素敵なんですが、一番いいなと思ったのが基本的に話がほのかちゃんの一人称で語られること。

小学生を読者として想定しているのが何より大きい部分なんでしょう。子供たちが自分事として受け止められるように物語が構成されているというか。

一方で大人の自分が読むと、小学6年生の視線から語られる世界のあれこれが新鮮で、いや新鮮っていうのはちょっと変な言い方なんですが、こう、読んでるうちに小学生時代を追体験しているような感覚があるんですよね。この目線の文章だからこその郷愁感というか。

そうかそうか、ほのかちゃんはこう感じるんだな、こう考えてしまうんだな……みたいな面白さと、ああ自分も大人になっちまったなという寂しさと……

あと、本編ではほのかちゃんがいろいろな本と出会うことで世界を広げていくんですけど、ああこれは「はてしない物語」のバスチアンじゃないかと。

いや、さすがに言い過ぎか?

でもバスチアンみたいに本の中に直接飛び込んでいくわけではないものの、本と出会い、本に関わる人と出会い、世界を広げて自らを救っていく感覚は案外近いんじゃないかなーとか思ったり。

とにかく、救いとしての本や図書館の存在を肯定してくれるのが個人的な体験も相まってかなり染みたんですよね。

これと先述の小学生目線による郷愁感が重なることでいやーもう染み込む染み込む……

例えばこれがマンガとかアニメでも面白いとは思うんですが、このお話はやっぱり読書って形で触れるからこそよいなと思うんですよね、最高の表紙含めて。しかも児童文学というフォーマットだからこその読書体験ですよ(でもメディアミックスしてもっと広く知れ渡ってほしいなとも思う)

こういう、本来ターゲット外の本を読むのってとても良いな、というのを強く実感した一冊でした。

そうそう、児童文学だから文章も平易だし文字も大きいのでするっと読めるのもいいですね。繰り返しになるけど装丁がめちゃくちゃよいので所有欲も満たせるし。ぜひ正月休みの読書にどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?