【外伝】江之浦測候所探訪記 Ⅲ

いよいよ、メインの江之浦測候所へ向けて発進した。「さわやか」御殿場店からは車で1時間ほどの道のりである。

出発して早々、となりの室蘭が「さわやかがなんであんなに繁盛してるのかがわかった」と進言した。お、こんな思わせぶりな言い方をするとあらば、建築学的視点からの鋭い考察でもくりだされるのだろう。心の準備をしてから「ずばりそれはなんでしょう?」と尋ねると、

「美味しい」と室蘭は言った。

真理である。

国立公園みたいな森をくねくね進んでいく。木漏れ日が頬を滑るにまかせ、ベンツの前列ブースでは「つき合った人とかから文化的な影響を受けるか」という話題がこねくり回されていた。僕は若干、室蘭はほとんどないと答えた。

このとき、影響を受けない室蘭は揺るぎない芯を持ち合わせているようで格好いいと思った。でも、この議題には自分がどんな人を好きになるかも大きく関わってくる。自分と感じ方が似ている人を好きになる人なら、共鳴する作品も増えて然るべき。反対に異なる感性に惹かれる人なら、触れてきた文化の土壌も違うわけでビビッとくるかはわからない。他にも、布教する人かどうかとか、作品のプレゼンが上手いかどうかといった細々とした要素も絡んでくる。意外にも奥の深い問題に、頭の中でも森をさまよっているような心地がした。

ドラえもんとシャラララーラ歌っていたら海が見えてきた。ほどなくして、小田原城がぬっと現れて行き過ぎ、いよいよ江之浦測候所が目と鼻の先となった。読者諸賢にとってもいよいよであろう。「江之浦測候所探訪記」と銘打っていながら、江之浦測候所が登場するまですでに7,700字もかかっている、、、ここまでおつき合いいただきありがとうございます。

伊豆半島らしいくねくねヤマミチ海岸線の果てに、江之浦測候所はあった。駐車場では、隠しきれない海原が目に飛びこんできた。海なし県在住の性として「遠くまできたなぁ」と浸り、なんだかもう目的を達成できたような気になっている自分を焚きつけて入り口へと向かった。

駐車場から受付へは、森の中の小径を抜けていく。日本の森林は植林された杉林が多いけれど、江之浦の敷地には明るい広葉樹林が広がっていて楽しげだった。数十メートル進んだだけで、カラスアゲハ、モンキアゲハ、アオスジアゲハといったさまざまな蝶々が舞いで歓迎してくれた。どうしてこんなに!と驚いたけれども、すこし先にアオスジアゲハの好きなクスノキの大木があったり、敷地内にはアゲハチョウの好きな柑橘の果樹林があったりと、人だけでなく蝶にも親しまれる江之浦測候所のポテンシャルを行く先々で思い知らされた。

受付のある待合棟の中央には、5メートルはあろうかという屋久杉の大テーブルが鎮座していた。このとき、江之浦測候所は意匠のためならお金に糸目をつけない施設なのだと痛感した。地下のロッカーに荷物を預け、ついでながら寄った脇のトイレの石壁は驚くほど滑らかだった。すかさず釧路、尾道等々に報告し、吸いつくような手触りに一同ほっこりした。抵抗感のある人もいるかもしれないけれど、訪れたからにはぜひ触ってみて欲しい。

いざ江之浦測候所を攻略せんとして待合棟を立とうとしたら、窓向こうのコンクリの上にそれはそれはメタリックなトカゲが日光浴をしていた。ニホントカゲのようだけれど、こんな魅力的なすがたはついぞ見たことがなかった。

光の当て方次第でこうも変わるのだなぁ。と後ろをふりかえると、石壁の石材の様子がどうもおかしい。近寄ってみると、石の合間に木炭のようなものが混入している。そこで室蘭先生に尋ねると、これは大谷石と呼ばれる木の化石の混じった岩石だと教えてくれた。栃木にあるという採掘場も冒険心をくすぐられるステキな場所らしく、行くしかないね!と、釧路と意志を確かめあった。

ようやく待合棟を脱出できたと思ったら、目の前の石垣の隙間を1メートルほどのシマヘビがするすると移動していた。なんとも理知的な面立ちである。シマヘビには毒はないから触れないものかと近づくと、石垣のわずかな隙間にその立派な体躯をすべて収めてしまった。足もないのに筋肉の躍動だけであんなにすばやく動けるなんてなぁ。

ようやっと江之浦測候所の象徴的建造物のひとつ「夏至光遥拝100メートルギャラリー」に入った。名前にもあるとおり、夏至の朝、この長方形の建物には陽光が一直線にさしこむ。この建物の他にも、春分・秋分の日の出を臨む茶室や、冬至の日の出を臨む隧道が仕掛けられており、これらが江之浦測候所を“測候所”たらしめているのだ。

杉本博司の代表的な作品シリーズに「海景」がある。空と海をへだてる水平線を中央にすえ、長めの露光時間で世界中の海岸を撮影した写真群だ。光をとりこむ時間が長いために波や空気の流れが写りこんで、画面全体の印象がふんわりと柔らかいものになる。光や空気を捉えようとする姿勢は印象派のモチベーションに似つつも、大気や陽光、水流を観測する記録写真でもある。

夏至光遥拝100メートルギャラリーには「海景」の作品がずらりと並んでいた。太平洋を一望できる回廊に、まるで世界の海へと通ずる小窓が点々と穿たれているようであった。

こういう写真を一度は目にしたことがありまして?

赴くままに逍遥していたら気づけば尾道と伊勢佐木とははぐれ、釧路と室蘭と巡っていた。そして、江之浦測候所で最も有名な「冬至光遥拝隧道」に辿りついた。斜面からぬっと突きでた金属塊の上では、燦々と照りつける日差しをごまかすように海風が肌をすりぬけていく。縹に霞む相模湾と木々に覆われた海岸線に、江之浦の春日社の朱色が際立っている。そこには、ひとあし早い夏が広がっていた。

右脇には光学硝子舞台がしつらえてある。清水の舞台と同様の懸造りで組まれた櫓の上に、分厚い光学硝子の板がしきつめられている。人が乗ってもびくともしない厚さの硝子板というものがまず目に新しくて、木と硝子という異なる素材が無骨に同居している様子も胸を打つものがある。細かい装飾の集積ではなく、構成要素によって人を昂らせるものづくりを見せつけられてしまった。

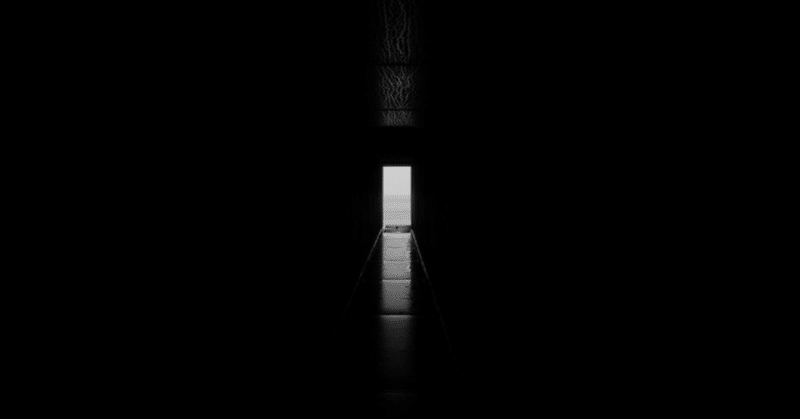

わざわざフランスの旧家から運んできたという石段を降りて、隧道に潜入した。昏い金属のトンネルでは低音が驚くほど反響した。

せっかくだからなにか遊べないかと思い、中学生の頃に吹奏楽部のコンクールで釧路とともに演奏した「マードックからの最後の手紙」のイントロを、ベースと旋律に分かれてハミングしてみた。

この曲はタイタニック号をモチーフとした放心せしむる旋律を奏でる恐ろしい曲なのだが、イントロは全音符を多用した汽笛のように雄大なベースとなめらかな旋律によって構成されている。エコーのきく隧道ではこのベースの雰囲気をよく再現することができた。

室蘭がiPhoneで録音してくれたのを聴いてみると、残響までくっきりと録れていて驚いた。江之浦を訪れた際には、トイレの壁と並んで隧道でのハミングもぜひ実践してみて欲しい。

隧道を朝日と同じ動線でもって歩んでいくと、巨石に囲まれた円形石舞台に躍りでた。巨石の縁をよく見ると、直径10センチメートルほどのパンを置けそうな石ノミの跡が並んでいた。近隣の山から江戸城の石垣のために切り出された岩だという。現代のような重機のない時代に人力で江戸湾まで回航して組み上げていたなんて、皇居のお堀を見ただけでは想像つかなかった。建築はその造形だけではなく、選択された資材の変遷まで見られるようになると一層おもしろいのだろうなと気づくきっかけになった。

石畳の小径を抜けると、千利休の「待庵」の本歌取りとして構想されたという茶室「雨聴天」と巡りあった。「待庵」の寸法を写しつつ、千利休による「貧」の演出のオマージュとして庇には錆びたトタンを採用している。そして、雨の日にトタンに響く雨音を聴くことから「雨聴天」と命名されたそうだ。雨音の侘しさを茶道の侘び寂びと共鳴させた手法に感服である。

以前、釧路と2人で焚き火をしていたら通り雨に降られ、薪や荷物を木の下に運んで1時間ほど雨宿りしたことがあった。いくえにも重なった木の葉が雨粒を弾く小気味よい音が、葉が濡れるにつれて鈍い音へと変わっていく。夜空をおおう厚い雲は街明かりを反射して不気味に白んでいる。いつやむとも知れない雨に耳を澄ませる人の心は、少しだけ欠けるように思われるのだ。

晴れた空こそ親しいけれど、今朝のように雨が降ったなら「雨聴天」の奏でを聴けたと思うとすこし残念な気もした。

茶室前の石造鳥居をくぐると、尾道と伊勢佐木と遭遇した。ここからは皆で行動をともにする。

気づけば16時前になっていて、閉園の16時半が間近に迫っていた。にもかかわらず、未だ竹林ゾーンは未踏破である。ちょっとやばい。早足で階段を降りて、「化石窟」に訪れた。

ディズニーシーのロストリバーデルタにありそうな建物の内壁には、麦わら帽子、薬缶といった道具がかけてあって冒険心をくすぐられたが、いまいち共感は得られなかった。

「化石窟」には名前にある通りたくさんの化石が展示されているのだけれど、その迫力と密度が凄まじかった。元・みかん農家の道具小屋をひょいと覗いたら、壁一面にウミユリや三葉虫やウミサソリやアンモナイトがひしめきあっていて打ちのめされた。

世界に三体しかないという触角をきれいに残してクリーニングされた三葉虫の化石など、コレクションの希少性も然ることである。鉱石友達である釧路もおなじく興奮しているようだった。もうすこしこの空間を満喫したかったが、いかんせん時間がない。釧路と後ろ髪を引かれつつ、竹林に移動した。

竹林の脇に配されたお稲荷さんに向かっていると、がさごそと草木を搔きわける音が聞こえる。音の主を探してみると、大人になりかけくらいのイノシシがタケノコを漁っていた。我々に気づくと、坂を駆け上がって、竹林の奥に消えていってしまった。

シマヘビとオオミズアオに(燐光を放つ美しい蛾)、イノシシまで見られるなんて、一体全体今日はツイている。そこからは急いで坂を駆けのぼり、閉園時間ぎりぎりで門を出た。

駐車場へと続く小径の終わりに、1.5メートルのほど黒い岩が敷石として置かれている。江之浦測候所に足を踏み入れたとき、室蘭が「この岩好きだなぁ」とつぶやいた。僕も言い知れぬ魅力をその岩から感じたけれど、その正体を掴むことができず、そのときは「このでっぱりがいいね」と釧路が相槌を打っておさまった。

そして、帰り道にもう一度通ったとき、その岩の断面が黒曜石のそれに似ていることに思いあたった。室蘭が「なんだかんだこの岩が一番ぐっとくるなぁ」と放言したのを機に共有すると、この岩のよさの正体が、一部ひもとかれた感覚があった。

以前、採りたての夏野菜を食べたときに室蘭が「こういう野菜って独特のにおいがあるよね」と言ったのを受け、「青臭くない、青臭さみたいな?」とこたえて通じ合ったことがあった。名前のない感覚をどうにか表現して共感することこそ、人間が複雑な言語体系を有することの一番の美徳であると、僕は思う。

明石

・メンバー

明石、尾道、伊勢佐木、釧路、室蘭

・サムネイル

室蘭

続きはこちら!

いよいよ完結です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?