台湾料理屋とエジプトの小説

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPLQQZML?ref_=pe_93986420_775043100

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPP2PW49?ref_=pe_93986420_775043100

都内某所に出かけました。

「そう言えば子どもの時、何度か連れて行かれた町中華屋がこの辺にあったな」と思い出し、記憶を頼りにそこへ向かいました。まだありました。何も変わっていません。「台湾出身料理人の台湾料理 ○○レストラン」の看板もそのままです。

他にお客さんはおらず、店主のおじさんは暇なのか食事中の私の隣のテーブルに座りタバコを吸い出しました。ちらっとみると「一本欲しい?」としなびれた春巻きを食べる私にタバコを差し出してくれました。丁重にお断りしましたが、それよりも30年ぶり以上だというのに、おじさんの見た目もそんなに変わっておらず(太極拳のおかげでしょうか?)日本語もカタコトのままというのも驚愕しました。(外国在住歴=語学力ではないという私の持論どおりです。)

食事中、色々話しかけられたので

「コロナもほぼ収束したので、台北には戻ったのですか?」

と聞いてみました。

すると「台北?行ったことないよ」

「えっ、台湾人ですよね?」

「違うよ、私は上海だよ。台湾は行ったことがないよ」

「えっ?」

うん十年前、間違いなく「台湾から来た」と言っていたし外の店看板でもそう書いてあるし、テーブル上のメニューにも「本場の台湾の味、台湾出身の、、、」と日本語で書いてあります。でもまあ私の知り合いも奈良出身なのに外国では「OSAKA出身」と言っていました。そんな感じなのでしょうか…。

また「おじさん、このあたりにすんでいるの?」と尋ねると、

○○区に一戸建て、六本木にもマンション一室、○○区にマンション一棟、上海料理にもマンション一室持っているといいます。なぜ町中華屋がそんなに不動産を買い漁れるのでしょう。

それをつっこむとちゃんと答えてもらえず、その代わり

「そこの○○通り(有名な通り)のビルの半分以上が中国人オーナーだよ。日本全部買い取っちゃうよ」と冗談とは思えないことを笑顔で言われました。

今現在は日本人が二束三文で手放しているいい着物と掛け軸と刀を買い集めるのに忙しいそうです。「必ず価値が上がる」のだそうです。そう言えば私の知り合いの骨董屋も「お客さんの大半は中国人。目利きが多い」と言っていました。

中国といえば上海在住20年のけんいちさん。20年も向こうにいるのに中国漢字と日本漢字がごっちゃになっていないのが凄いと感心します。(最近読んだけんいちさんの上海ロックダウン日記がとてもおもしろかった!)

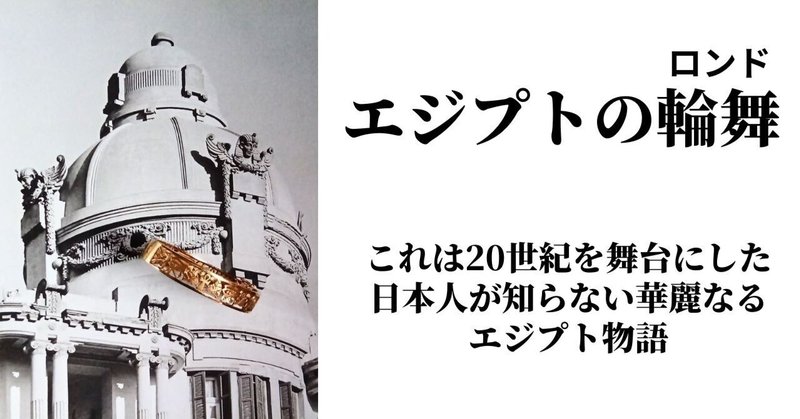

そのけんいちさんに、12月10日(日)にアマゾンキンドルで出る電子書籍「エジプトの輪舞(ロンド)」上巻下巻の表紙並びに中の地図など(カイロ市内の地図が今と違うので)製作並びに全面サポートをしてもらいました。(紙の書籍は今月内発売の予定です)

本のカテゴリーはノンフィクション小説で、登場人物の9割が実在しています。時代背景は1900年初頭のエジプトがオスマン帝国から離れ、完全なアングロ・エジプト(イギリス支配時代のエジプト。別名「テムズ川のエジプト」に入るところから第二次大戦、パレスチナ戦争(第一次中東戦争)、クーデター(テロ、革命)、スエズ運河国有化&スエズ戦争(エジプトのVSイスラエル英仏)です。

どれも今までは無かった(であろう)エジプト王家の視点、イギリス人の視点、クリスチャンのエジプト人、外国人(ユダヤ系、ギリシャ系など)の視点で描きました。第二次大戦もエジプト革命も全く別のものに見えてきます。

ポイントはやはりエジプト最後の国王(ファラオ)のファルークです。アルバニア人&チェルケス人&ギリシャ人&フランス人などの血を引く男で、16歳で即位します。特殊だった幼年時代、国王時代もさることながら廃位された「その後」をここまで描いた日本語の本は他には存在していないはずです。エジプトの宮殿の数々や王妃や王女のことも詳しく描きました。特に注目はファリダ王妃(アレクサンドリア出身のチェルケス系エジプト人)です。彼女の生涯は凄すぎます。

アングロエジプト時代、カイロ中心街は『ヨーロッパ』でした。(1952年に燃やし尽くされましたがタハリール広場もそもそもパリのコンコルド広場を見立てて作られています)当時街の描写も徹底的にしました。本に出てくる店やレストラン、ホテルは全て実際にあったもので、脇役のユダヤ人、イギリス人、イタリア人も全て実際にいた人々です。カイロでの英軍米軍の関係も本当のことです。

読んでいただくと、エジプト観光の印象が全然違うと思います。本書を読んでいただいた後に例えばカイロのアブディーン宮殿(現大統領府)を見ると、脳内でアニメ「ベルサイユの薔薇」の主題歌が流れてくると思います。

なお、もろもろ流れは実際にフランス革命に似ているのですが大きな違いは王家の「その後」があまりにも違います。こっちは悲惨ではありません。 王家の名前は若干ややこしいですが、それでも(絶対に人物相関図必須の)中国宮廷ドラマに比べると大したことありません。

少なくとも下巻の中盤以降は読んでほしいです。「こんなことが起きていたの!?」と驚かれると思います。今まで紹介されていなかったエジプト最後の王家ストーリーです。

それからもうひとりの主役はカイロ下町のイタリア人地区で生まれ育ったクリスチャンのエジプト青年ですが、これは架空人物ですがモデルはいます。クリスチャンのエジプト人を主役の一人にした日本語小説も前代未聞かもしれません。

シリーズの予定で、今月中には1800年代の建設ラッシュのアレクサンドリア舞台編を出すつもりです。「ナイルのパリ」時代でギリシャ移民が多く、アレクサンドリアの宮殿はイタリア人が建築を手掛け現場工事はギリシャ人の退役軍人たちです。そしてフランスがスエズ運河を作ります。

その次の現代編では日本がでてきて、ムバラクが何度も死刑を試みたナセル大統領の息子や王家とパシャの末裔などが登場する予定です。

テクニカルのあれこれはあるにせよ、何しろほぼ実話ですので迫力はあると思います。中立な日本人、そして手前味噌ですが多少のエジプト語も知っているので書けました。カイロで王家やパシャ(イギリスで言うナイトの称号)の末裔、アングロエジプト時代を記憶するイギリス人の老人(元軍人)と話したことがあるのも役立ちました。

どうぞよろしくお願いします。明日第一章をこのノートに上げます🤝

(※多分、内容が外国人向けなので小説の英訳、中国訳をしてくださる方がいればご一報くださいまし🙏)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?