弁理士よりタイピストという時代がかつての日本にあった

取引先の中国代理人からチャットが入った

質問の内容は「What is Typing fee?」

新規取引先の日本の事務所からタイピングフィーをチャージされたらしく、

「タイピングフィー」とは一体何か?という質問だった

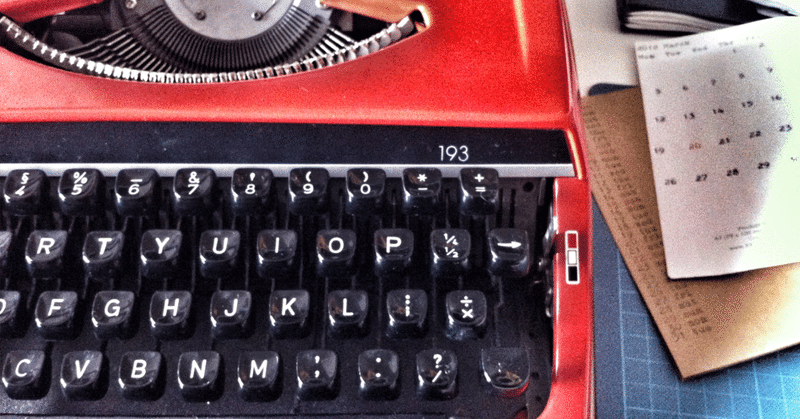

チャットの相手は、タイプライターというツールを知らない世代だ

自分がこの世界に入ったときは、日本語はワープロを使っていたが、英文はタイプライターを使った時代だった

当時は英文を入力できるツールといえば、WordPerfectだったような気がする

特許事務所で一番稼いでいた人と言えばタイプライター

その中でも英文タイプライターと言えば羨望の的であった

都内で一軒家を買ったというタイピストもいたという

タイピングフィーというのは、その時代の言葉である

分厚い書類を特許庁窓口へ提出していた時代でもある

そんな時代、外内出願のインボイスに、出願料とは別にタイピングフィーをチャージしていた

枚数加算でチャージされるタイピングフィーは、手数料を増やすことができる便利なチャージだった

ワープロからPCに変わり、一太郎やWordで文章を入力する時代に代わったころ、欧米の代理人からタイピングフィーに対して文句が出るようになった

自分がいたときも、その辺りからタイピングフィーという名前でチャージする代わりに、検討料で数値を増やすようにしていた

タイピングフィーが前時代的な産物になったのは、インターネット出願に代わったときだろう

紙出願だったら目に見えたが、電子データは目に見えない

そんな時代にタイピングフィーはさすがに時代にそぐわない

そのような経過を辿って死後となっているタイピングフィーを21世紀のいまになってもチャージできる事務所というのは違った意味で羨ましい

タイピングフィーの歴史を説明してあげたのだが、中国の特許事務所は、WTOに加盟した2001年以降の事務所ばかりで、その当時は、すでにPCが普及している

タイピングフィーが計上された日本からのインボイスを見ても理解できないだろう

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?