abuse/虐待論Ⅰ.虐待とabuseの相違

1.ギャクタイ(虐待とabuse)

(1) 「むごさ」を表す日本語の虐待

虐待の「虐」は「いじめる、むごく扱う」という意味で、字源は「虎」と「爪」の組み合わせで、虎が捕食するむごい姿を表しています。虐待の「待」は「あしらう」という意味があり、虐待は「むごくあしらう」という意味になります。

日本語で虐待は虎が捕食するむごい姿を連想させるものですから、殴られて鼻血がバァと出ているような、むごたらしいイメージがあります。日本の虐待のイメージの中心は「むごさ」です。

(2) 英語のabuseは「不適切使用」

虐待の英語訳はabuse(アビューズ)です。

abuse は ab「離れた」use「使う」が語源で、「常識からかけ離れた扱いかた」と解釈でき、「誤用、乱用、虐待」を意味します。

ですから、drug abuse(麻薬の乱用)は手術などで痛みをコントロールするために使用する麻薬を自分の楽しみという誤った用途に用いるので abuse、不適切な使用なのです。

(3) 世界標準のギャクタイ「abuse」

私は、介護における虐待は日本語の虐待よりも、英語のabuseを基本に考えていく方がより良い介護を目指すうえで有効だと考えています。

「むごさ」より、「誤用、非常識、不適切」を基本に虐待を捉えた方が良いと思うのです。

abuseは「常識からかけ離れた扱いかた」ですので、これを介護に引き付けて言えば、介護におけるabuseは不適切介護ということになります。

入居者に対する社会一般的に非常識な不適切な介護は全てabuseです。

例えば・・・

お年寄りを見下したような態度を取ること。

お年寄りの訴えを無視すること。

お年寄りを子供扱いすること。

動物に餌を与えるように会話も無く異様に速く食事介助すること。

芋を洗うように入居者の入浴介助すること。

入居者が失禁しているのに迅速に着替えないこと。

入居者の身だしなみが酷いこと。

などは、全て不適切介護、abuse、です。

abuseは「世界標準のギャクタイ」、日本語の虐待は「ローカルなギャクタイ」というように捉えた方が良いと思うのです。

(4) abuseは可視化されている

例えば、風邪への対応で言えば、37.5℃の微熱の前には咳が出たり、だるくなったり、食欲が無かったりなどの兆候がみられるでしょう。

これと同じように、abuseは深刻でむごい虐待の兆候です。そして、その兆候としてのabuseは可視化されています。

髪がぼさぼさ、目脂(めやに)が付いている、口の周りが汚い、服が汚い、服装が乱れている、肌が荒れている、口臭が臭い、陰部の汚れが目立つ、体臭が酷い、施設内が汚い臭い、身体的拘束が多い等々。

abuse、不適切介護は目に見えるのです。

また、介護記録などを読み取ることでもabuseは見えてきます。

例えば、尿路感染が多い、褥瘡が多い、介護事故が多い又は事故報告が少なすぎる、体重減少の著しい者が多い、誤嚥性肺炎の罹患率が高いなどは、abuseが蔓延している兆候かもしれません。

もちろん、これは記録が正確でなければなりませんが・・・

(5) abuseは虐待へとエスカレーションする

日本語の虐待と英語のabuseをあえて区別するのは不適切介護である世界標準のギャクタイ・abuseは必ず日本語の虐待(惨いabuse)へとエスカレーションするからです。

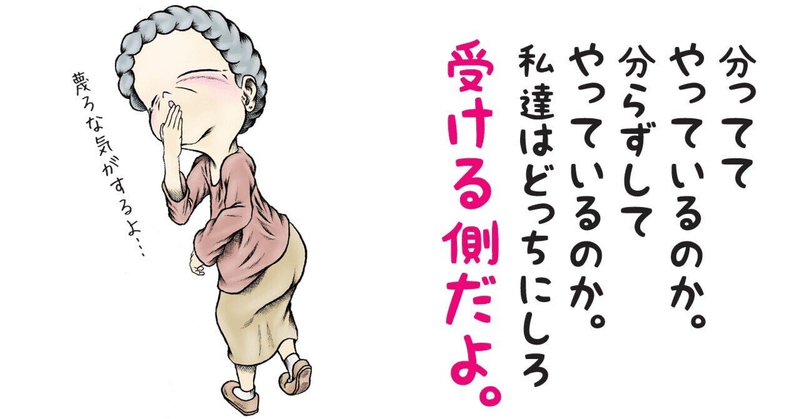

介護施設で虐待防止のための教育をいくら行っても、日本人にとっての虐待は「惨さ」というイメージが付きまとってしまい、世界標準のabuseを安易に見過ごしてしまいます。

abuseであっても「この程度であれば問題にならないだろう」とあまり気に留めないことが多くなってしまう怖れがあります。しかし、この不適切介護、abuseが、惨い虐待へとエスカレーション、深刻化していくのです。

風邪などへの対応に例えれば、39℃を超える体温(虐待)になってから対応するのではなく、37.5℃程度の微熱(abuse)の時から迅速かつ適切に対応しなければ重症化します。それと同じことなのです。

abuse、不適切介護は介護における関係の非対称性を背景に、当事者(お年寄り)の意向を尊重しない、軽視する、無視する行為です。

それらのabuseは、職員個々の問題というより、パターナリズム(温情的庇護主義)的組織文化と、業務の省力化、効率化を追求する業務計画至上主義、人員配置不足などの儲け主義などの構造的な問題が背景にあるのです。

いずれにしても、目に見えるabuseをひとつひとつ是正していくことが、虐待防止の第一歩であり、より良い介護への第一歩だと思います。

2.ネグレクト

(1) ネグレクトは経営問題

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」では、次のような行為が虐待に該当するとされています。

①身体的虐待(暴力的行為)

②心理的虐待(暴言や無視、嫌がらせ)

③性的虐待(性的な嫌がらせなど)

④介護・世話の放棄(必要な介護サービスを利用させない、世話をしないなどの行為)

⑤経済的虐待(勝手に高齢者の資産を使ってしまうなどの行為)

これらの虐待のなかで、日常茶飯事に起こっていると思われるのが介護・世話の放棄、入居者の訴えの無視、つまりネグレクト(neglect)です。なぜなら、現在の介護施設では深刻な人材不足、人員配置不足が起こっているからです。

このネグレクトは職員個々人の問題というよりも、人員配置や業務日課の組み方など組織的・構造的な要因がとても大きなものだと思います。

つまり、ネグレクトは経営の問題だと思っています。

(2) 排泄問題 「快」が「苦」となるとき

ネグレクト(neglect)のなかでも、私は特に、入居者の排泄の訴えの無視が気になります。

施設では、トイレに行きたいと職員に訴えても、連れて行ってくれない。そんなことが日常茶飯事となっている介護施設も多いのです。

基本的な理由は、忙しいからでしょう。または、もうオシッコは出てしまっているだろうし、あと1時間もすれば定時排泄介助の時間になるからと考えているからかも知れません。

排泄の訴えを無視される人の気持ちはどのようなものでしょうか?

長距離のバスに乗っていてトイレに行きたくなって、運転手に「どこかのトイレに寄ってくれ」といっても、無視されたらどんな気持ちになるでしょうか?

そして、失禁してしまったら、とても惨めな気持ちになってしまうでしょう。

絶望的な気持ち、怒り、諦念、羞恥心、屈辱感・・・想像するのが怖いくらいです。もちろんバス会社を法的に訴える人もいるかも知れません。

そもそも、排泄は生理的に「快」なはずですし、精神分析的に排泄行為は身体的な快楽と精神的な解放をもたらすと考えられます。つまり、排泄行為は、身体的な緊張を解放し、快感をもたらすことで、精神的な安定や満足感をもたらすとも考えられるのです。

この、ある意味で「快」である排泄が、ネグレクトにより羞恥心、無念さ、屈辱感などの精神的「苦」へと転落するのが施設での排泄問題です。

介護施設において、トイレに行きたい!でも自分ではいけない。職員に何度も頼んでも無視されるか、ちょっと待ってといわれて、待てど暮らせど来てくれる気配がない・・・

トイレの訴えとは非常に切実で生理的な訴えです。美味しいものを食べたい、綺麗な服を着たい、面白い映画を観たいという訴え、願いより当然、切迫性、切実性が高いのです。

この非常に切実なトイレの訴えを無視するということは、基本的人権の侵害、虐待、ネグレクト(neglect)に他なりません。

(3) トイレ介助とシーシュポスの神話

職員側にも言いたいことはあるでしょう。

10分間おきにトイレに行きたいと訴える入居者。

トイレに連れて行っても結局、何も出ない。

この繰り返しは、まるで、シーシュポスの神話と同じ刑罰に相当するものです。この神話では、神々はシーシュポスに大岩を山頂に押しあげる仕事を課しましたが、岩が頂上に達すると突然転がり落ち、彼は再び岩を押し上げねばならないという無限の刑罰を与えたという神話です。

いろいろな入居者、ケースがあるでしょう。ですから、入居者がトイレに行きたいと訴えたとしても、本当にトイレに行きたいのか否かは一概に判別できないのです。

形式的、外面的なトイレの訴え、全てに、即座に対応しなければ、ネグレクトだということではありません。その訴えについて、気にかけ、その動機、理由をしっかりと考察し、何らかの対応を探ろうとしなければ、それはネグレクト、介護放棄になるということを訴えたいのです。

(4) 介護施設以外でトイレの訴え無視はあり得るのか?

人手不足の日本の介護施設では、トイレに行きたいという切実な訴えが無視され、人々は傷ついていく怖れがあります。

家庭介護で父母がトイレに行きたいといっても無視したら、虐待(ネグレクト)といわれるでしょう。

訪問介護でも利用者がトイレに行きたいといった場合、ヘルパーは無視するでしょうか? 無視できないでしょう。

デイサービスではどうでしょうか?デイでも利用者のトイレの訴えを無視することはほとんどないでしょう。

要するに、一般社会では考えられないようなことが、介護施設では日常茶飯事に行われているのです。その背景には、繰返しになりますが、慢性的人手不足があり、さらにその背景には、日本社会の人口減少という、より大きな社会的背景があるのです。

(5) 改善のためには業務優先順位の明確化

トイレの訴えを無視するような状況が多くの介護施設で常態化しています。これは、施設介護では仕方のないことなのでしょうか?

私は、そうではないと思います。

当事者(入居者)のトイレの訴えを無視する背景には第一に人員不足、第二に人権意識の欠如などが考えられます。

人員不足は日本社会の政治的、経済的、構造的な問題ですし、人権意識の欠如はいくら教育したとしても一朝一夕には解決できないと思います。

そこで、対策として最も着手し易いのは業務の優先順位の明確化、徹底だと思います。そして、業務の優先順位は切迫性を基準とすべきです。

介護施設で最も優先されるべき業務は、病状等の急変対応、事故防止及び事故対応等の命に係わる業務でしょう。

そして、次に優先されるべきものが切迫性の高い排泄の訴えへの対応業務でしょう。食欲も排泄と同じ生理的な欲求ですが、一般的には排泄の切迫性よりは低いと思われます。

職員達にトイレの訴えへの対応が、命にかかわる業務の次に優先順位が高く、その他の業務より優先して実施するべきであることを明確に示し、教育し、徹底していくことがネグレクト、虐待防止の基本なのかもしれません。

介護の起点は当事者のニーズであることを忘れてしまっては、介護になりません。

虐待はあくまでも、介護される者と介護する者の一種の人間関係です。

虐待は、あるべき人間関係、相互関係からの逸脱だと思います。

人それぞれ多様な価値観、つまり、いろいろな「善きこと」があり得るため、善い介護といっても十人十色かもしれません。しかし、全ての人に共通するのは虐待があってはならないということでしょう。

介護の品質を問う基準はいろいろとあり得ますが、「虐待が無い」ということだけは普遍的な要求水準といえます。この普遍的要求水準である虐待についてしっかり考察しておくことは、とても大切なことだと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?