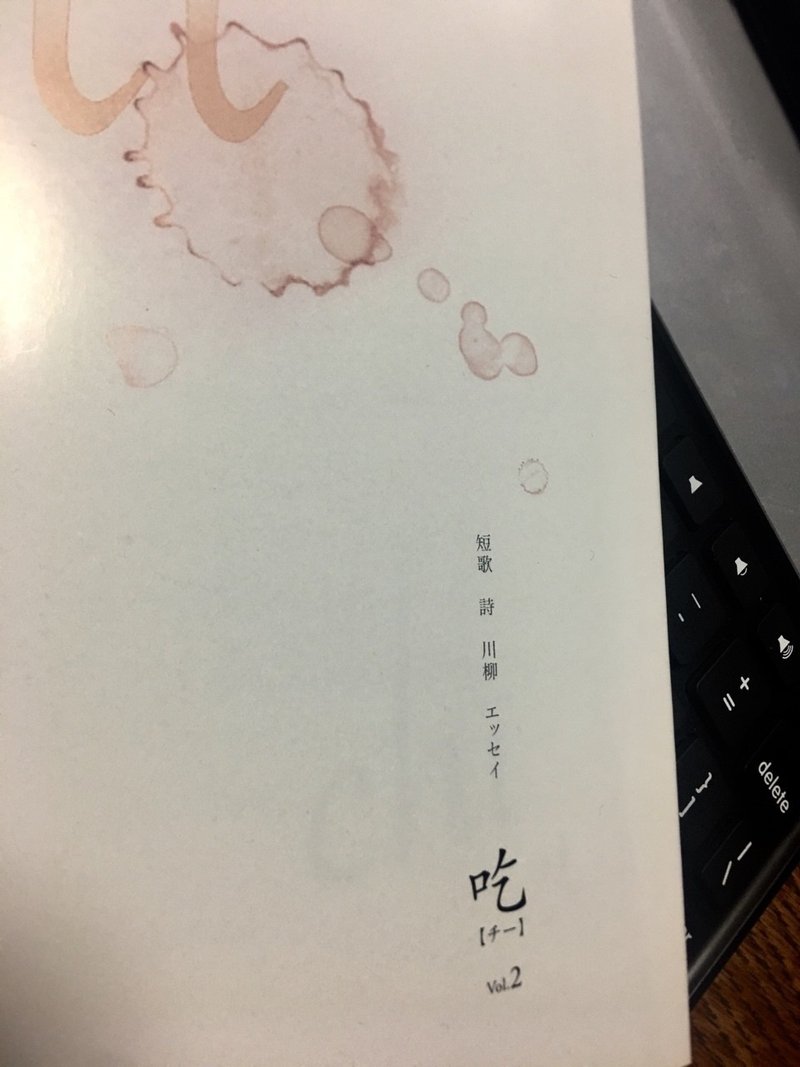

吃(チー)を読む

吃(チー)から

○ フリルレタス (岩尾淳子)から

新曲の「みんなのうた」を聞きながら少し残ったカフェラテ捨てる

ふつかほどきれいな紙幣を持ちあるく額紫陽花に触ったりして

新しいことを始める予感がするのだ。きっとカップの底に冷え残ったカフェラテ、昨日までの柵(しがらみ)を、ふっと捨て去るようにして、新曲に明日の言葉を聴いている。

ピン札を持ち歩く。背骨が真っ直ぐピンとなる、新しいお札のにおいを持ち歩いて、額紫陽花の葉先がすこし冷たくてピン札の感触と重なる。「触ったりして」の「して」に心の高揚感がある。

○ 雪鱈のグリエ(藤本玲未)から

松脂に弓すべらせる木曜日生まれの子から紅茶のにおい

片思いして一年の無花果のふれれば音もなく土に落つ

二句切れと読んだ。和弓の弦の強度を保つため松脂を染み込まるのだ。そして木曜日生まれの子はおそらく幼いだろう。幼い子供の匂いを紅茶の匂いと歌う作者の感覚に、読者は新しいレトリックを突きつけられた感じだ。二句までとそれ以降の世界の融合にすこし戸惑い、のちに新しい緩やかな出会いを思う。松脂と紅茶のにおいの融合だろうか。

片思いのままの一年、それは進展しなかったけれど、作者の中でその想いを保ち続け、正常でないという言い方は正しくないかもしれないが大きく育っていた、まるで無花果の実のように、しかし、その実は未受精の実のようで、そっと触れれば土へと落ちてしまう。あなたへの想いを持ちきれなかったのだと知る。それは一年という年月の塊であったのだ。

○ ねむたい夏(唐津いづみ)から

なぜいつも眠たいのだろうひりひりとやぶれてゆこうとする紙切れだ

卓のうえあたたかいもの無くなりて月の下ねむいからだを運ぶ

タイトルの「ねむたい〜」を詠った歌二首を選んでみた。

ひりひりやぶれややすくなっている紙、古くなって劣化した紙を連想する。日差しにずっと当たった障子紙は容易く破れてしまうし、厚紙だってそうだ。いつも眠たい作中主体と破れやすい紙の対比が、なぜか遠い感じがしない。

中華の丸テーブルを囲んで、沢山の人と会話しながらする食事、暖かいものはどんどん消費され、後には食べ残しの冷えたものやデザートの冷たいものが置かれている。話すこともなくなった静謐な時間を連想する。やがて月の光に照らされながら月に同化してしてゆく作者。静謐や眠りは月の光と親和性が高いのだ。子供のように、戻ってゆく夢の時間をも連想する。

○ どんなにいのるかわかりません(穂崎円)から

あしのはやい夏野菜たち切り刻み無風のままに果てたる短夜

帰りたくない夕暮れに毟りとるつつじも蜜も一瞬のこと

作者固有の不思議な感性で事象を切り取っているが、それが読者の心をどきっとさせる。

「あしのはやい夏野菜」「毟りとるつつじも蜜も一瞬」、レトリックが冴えている。

そう、夏野菜は作ったことのある人なら分かるけど、その旬は案外短くて短距離ランナーのようにその季節を駆け抜けて行く。「短夜」のことばがちょっとつきすぎの感があるが、夏野菜と距離間は理解できる。

そう、夕暮れにどの子どもたちも帰りたくなかったのだよ。大人になるとどうして早く帰りたがるのだろう?無意識に毟りとるつつじ、蜜の甘味、短い時間の感覚をひとはすぐに忘れてしまって、思い出そうともしないで家に帰って行く。

ほかにも「この雨はいずこの不作、硝子戸に頭をぶつけて風がまた死ぬ」の歌に作者の優れた写生の眼がある。

○ メインディッシュ(風野端人)から

口から吐きだすものは/時に世界を壊そうとするけれど/口へはこぶものにそれはなく/自分のなかへすべて無心に取り込んで

そうだ、嘔吐するものは、言葉も世界を壊そうとする。そういう意思がなくても、結果的に壊してしまうことがある。「口は災いのもと」という故事もある。しかし、口へ運ぶものは往々にして身体的、動物的な感覚で安全なものを求めようとする。言葉もそうだ、自分にとってプラスになるものを聞き取ればいいのだ。そんな、当たり前の事が出来ない、言葉が溢れかえる日常に囲まれている。

○ 李とちー(のづちえこ)から

再婚を告げられて、そう、遠ざかる過食嘔吐の母だったひと

ちーと呼ばれる私は食べる黙々と美味しいものをうまいといわず

「食べること」に固執する作者が連作から垣間見える。それは母親ゆづりであろうか。過食嘔吐をくり返した母、私はその母のDNAを受け継いで「黙々と美味しいものをうまいといわず」に食べている。食を楽しんでいない、むしろ食べることや生きることに自虐的である印象をうけるのだ。子供はその親の生き方を繰り返すと言われる。作者もいずれ再婚をするかもしれない、と読むのは深読みか?そんな心に正直に生きる母へのほのかな愛を「再婚を〜」の歌に感じる。「遠ざかる」「母だったひと」だから、この世にもいういないのか。

○ やぶいちご/やわらかい月(雀來豆)から

新聞にくるまれてゐて性別のわからないほど小さな夜明け

森がまだ発見されてゐない頃どこにゐたのか野苺たちは

「性別のわからない夜明け」は前の歌からの続きの歌と読んだ。餌台にパンくずが残されたまま月がでている、そして夜がまだ明けやらぬ、朝ぼらけの頃だろうか、「新聞に包まれている」ものは次の歌にしめされている「林檎」だろう。「(林檎は)新聞にくるまれてゐて」と二句で切れ「性別のわからないほど小さな夜明け(を迎える)」と続く。送られてきた林檎は新聞に包んだままそっと置かれていて、静かに朝を迎えている。性別のない静謐な朝である。

「森がまだ発見されてゐない頃」とは不思議な文章だ。そもそも発見されないほどの原始林がこの地球上にあるのだろうか?それとも原初の森だろうか。原初の森には野苺が生えていたのか、いないのか。なにかのレトリックだろうか。野苺は子供を、森は作者を揺曳させる。

○ Something to eat(高橋 彩)から

スプーンの背中でバナナを潰しつつカツンかつんと諦念を知る

生きながら嘘をつくのか死んでまでほんとを言うのか皆既月食

バナナをスプーンで押しつぶして、かつんかつんと音をたてる。そうやって自分に言い聞かせることってある。バナナに八つ当たりしてるのか、バナナの置かれた皿に八つ当たりしてるのか、そうやって諦念の時間を呑み込んでいる。かつんかつんと音が周りにひびきわたるような、そんな情景がうかぶ。

生きてゆくことはけっこうなボリュームで嘘を抱えている。建て前どおりに生きていたらやってられない。でもどこかに後ろめたさはある。生きている時には明かしたくない嘘も死んでしまえば明かしたって痛くも痒くもない。だいたい、人間なんて所詮そんなもんだよ、と開き直る。「皆既月食」はここでは非日常の現象としての、日常性の反転であろう。

○ 春の一口コンロから(満島せしん)から

菜の花のミルクスープ。

みじん切りの玉ねぎをニンニクとオリーブオイルで炒め、濃いめのコンソメスープで煮る。玉ねぎの色が澄んできたら、下茹でした菜の花を加え、牛乳をたっぷり入れて一煮立ちさせて完成である。ニンニクの香りとまろやかなミルクの風味に、菜の花のほのかな苦味が加わってそれはもう美味しい。 (中略)料理人生を豊かにする。

せしんさんは心豊かな、前向きの優しい人であることがこのエッセイからうかがえる。そうだ、美味しいものをお腹いっぱい食べなきゃ自分はしあわせにならない。そう思わせてくれるエッセイだ。

○ おなかがすいたら/りんごとみかん(小川ゆか)から

ガッタンバッタンまるで当たり散らすように茶色の家は壊され

不機嫌は腐ったみかんそこら中オレンジの汁べたべたの汁

ことばが、童話の世界のなかで跳ねたり踊ったり、飛び回っている。やんちゃなことばを作者は嬉しそうに捕まえては、椅子に座らせている。しかし言葉はじっとしていない、まるで言葉が幼い子供のようだ。

壊される家、腐ったみかんは幼い頃のわたくしなのかもしれない。「許せずにおそらく消えてゆくだろう我はりんごの罪を重ねて」という歌も連作のなかにある。その前の歌の中に「目が合えば飛び散る飛沫」、「大切なことを教えてくれただけ」、「父からりんご届いていたか」などのフレーズから幼いころの「父」を揺曳させる。不機嫌なのはだれだろうか。

○ 広敞(佐野元紀 )から

自身の鬱状態からの脱出過程を、心のうごきと食に絡めて事細かに記録している。そう、やはり、どのようなものを食べたとしても、食は命の根源である。食への意欲が失せた時点で自身を失ってしまう。

○ a la carte(稲泉真紀)から

種のない果実はこわい どうしても性善説を語れずにいる

廃棄率たかい果実が好きらしい男にしずかに抱きしめられる

種なしの果実は、ブドウ、スイカなどがある。それらは種なしのまま実るように人為的な処理がされている。ジベレリン処理はブドウを種なしに育てるために行われる。当然、不自然な果実が収穫される。作者は「こわい」と詠う。いわゆる遺伝子組み換え食品も生育過程は異なるが、不自然なものである。心情的に許せない。人体に影響はないということが証明されているのであるが、、、、。それらはいわゆる建前の性善説ではないのだろうか。しかし、この地球上に人間が現れたこと自体、性善説では無いように思うのは私だけか?

「廃棄率のたかい果実」=「おんなたち」という数式を当てはめるのは不適当であろうか?「棄てる」ことの好きな男にとって、私は廃棄される果実である、廃棄されるだろうと分かっていても抱きしめられる私に、おんなのかなしさがある。(この批評、セクハラかなぁ?)

○ 食む(生田亜々子)から

夏の終わりの草原

そこを駆けるちいさななにかの

かたちは変わらずとも

構成要素を少し減らしも

減った分はどこかで別のなにかとなり

どこかで生まれた新しいなにかと

渾然となり

主張しながら

姿を変えて

溶け込んで

また別の新しいなにかの糧となって

季節の変わり目、夏から秋への季節のなかで変わって変わらないもの

変わってゆくもの。夏の終わりの草原で変化してゆく「なにか」、減りつつも融合し、別のなにかの糧になる。

秋に実るもの、枯れて姿を変えてゆくものだろうか、それを見つめている「なにか」は「わたし」、「なにかの糧」は「わたし以外のだれか」、相聞の香りもする。

○ 風音(佐野元紀)から

今年我は父の享年死の床にはつか茘枝を味はひし父

食わずには眠らずには生きるなき閏に秋暑のおまえへがにほふ

死の床に茘枝を食した父、その父の年齢に達した作者、茘枝の実の少し透ける白さのような、しかし蕩け始める年齢である。硬い殻を割った、そのなかにある実と享年がなぜか近い。

「閏」は「閏日」ではなく「閏年」と解釈した。日時に歪みを調整するための四年に一度の「閏」。わたしとおまえのどうしようもなくわずかにずれた時間(距離)がにおうとは切なくも正直な心情であろう。

○ 連歌風えくりぷすちゃんぷるう輪廻添へ(倉科 檸)から

食慾と食欲 また似て非なり/胃には心あれと何処ぞの心言う

「食慾」は「欲」に「心」を伴う。心の深いところから湧いてくるイメージだろうか。命をつなぐための「食」。

「食欲」は「心」の伴わない、ひたすら食い漁る、「食い意地」に近いイメージ。「胃には心あれ」とは、良い言葉である。

○ かぞくの様式(とみいえひろこ)から

洗面器にふるき金魚の影やある伝わらなかったもののぬくとさ

めんつゆを買いに行って霧雨に遭って、そのまま帰らない夏の夜

飼育していた金魚の幻を見ているのだろうか、さらには失った恋人の面影あるいは亡くなったひとの遺影を重ねていると解釈するのは深読みだろうか。伝わらなかったもの、ここでは伝えなかったことと読みたい。そして伝わらなかったからこそ、その心情は温みとして作者のなかに残り続ける。金魚の影、伝わらなかったもの、上句と下句をつないでいるのはほのかな温みだろう。朱色の金魚の揺らめきが温みから揺曳される。ひとは、そんな温みの原石を捨てられないまま生きている。

「めんつゆを買いに行って霧雨に遭って」、家を出た時には降っていなかったが、途中で降ってきた霧雨に濡れる、そのまま家族も家も捨てて出奔してしまう。作者が女性だからというわけではないが、この歌の作中主体は女性が似合う。出奔することのほのかな羨望を持ちつつも、家に帰ってゆく後ろ姿がこの歌から見えるのだ。めんつゆをバッグに入れなくてそのまま持って、、、。「めんつゆ」がすごく効いてる。醤油でも、塩でも、油でもダメ、ましてや肉や野菜ではダメ。やはり、めんつゆと出奔は映像的にも美しい。「家族」とは、湿りを帯びて使い古した注連縄の発熱のようだ。

○ 花さくら揺る(櫻井真理子)から

生れぬ子はをんなであらう鉢に割るたまごの面にひとすじの朱

つと毀れ拡がりゆける卵黄にゆるき破戒のかなしみを見つ

割ったたまごの卵黄表面に見られる血班。ストレスを受け続けた採卵鶏や産卵生理の整わないまだ若い採卵鶏の卵にまれに見られる。「ひとすじ」だから血班と違うのか。いずれにしても朱色であったのだろう。「生れぬ子はをんな」と「朱」に、女性の身体生理の孤独と切なさを感じる。これから「朱」を背負って生きていかければならない子を予感する作者がいる。

たまごを割ったときに卵黄まで壊れてしまうことがある。壊れた卵黄を「ゆるき破戒のかなしみ」とした。なにかの暗喩をほのめかせつつ、しかし初見の、卵黄が毀れて広がってしまった、お皿のなかの情景を思い浮かべて、この歌を鑑賞したい。

○ 火を灯すように(鈴木智子)から

食べ物をたべなくなったあの人は日々透明になって生きてる

どしゃ降りの雨

食べ物を摂らなくなった君は

みるみる透けて

ヒトでなくなって行く

(中略)

どうかヒトに戻って

食べ物を、食べようよ

食べなくなったあの人が透けてゆく。ヒトでなくなる。ひとりの食卓である。でもあなたを愛している。

鈴木さんの歌や詩を読んでると、あのひととわたしが重なって、あなたが透けるのかわたしが透けるのか、分からなくなる。チューベットのように冷たい体を温めるには、食べるしかないのだけれど。でも、何故きみは食べなくなったのだろう。

「生きようよ 私も少し背負うから暖かいものを一口、二口と」

背負うものがあって、生きづらいこの世界で、でも生きるための食なのだけれど。背負うものがなくなったら、死ぬしかないのだから。

○ 惑う・慾(草野浩一)から

ー惑うー

バースデーケーキの焔のやさし愛すとか愛されないとかそうではなくて

ー慾ー

よごれた手シャツにぬぐいているうちに過ぎてゆくのか時代いうは

焔が仄暗い部屋に揺れて燃えている。焔を見つめていると。愛すとか愛されないという以前の、我々が存在しなかった頃に燃えていた原始の焔に見えてくる。心がわずかに疲弊しているとき、焔は想念を燃やし人は原始に戻りたいと思う。

歌の主語は「わたし」だろうけれど、主語を「時代」であるとすると、時代の手が汚れて、自身のシャツで手を拭うようにも読めて暗喩めいてくる。いずれにしても、時代を振り返るとき、時代は知らず知らずに過ぎてゆくのだから。

○ カレー戦争(深山 静)から

皆さまのおうちで、カレールウとライスはどんな感じて盛られていますか。

「ライスカレー」という素材を元に、これだけ話を展開できる作者の創作能力に脱帽。

わたし個人としては、昼食時はゆっくりと論争を交わさずにすごしたい。が、そういう論争が好きな人もいる。作者もそのタイプだろう。本当の戦争はいけないけれど、こういうカレー戦争は、その戦争の輪の中には混じらないで、第三者として聞いているのは楽しい。

○ 助六転職(かなず)から

助六寿司の「助六」とは歌舞伎の演目「助六所縁江戸桜」の通称で主人公の名前が助六、その愛人が吉原の花魁「揚巻」なる名前から油揚げ(揚げ)と海苔巻きを(巻)を組み合わせて江戸中期の倹約令の中、演目の合間に提供されていたのがのがこのお寿司でだったとか、

つらつらと読んできて、そうか最後のどんでん返しが面白い。ここでは顛末を書かずにおきたい。

○ 食べている影 うどんが食べたい(ふらみらり)から

シャッターに張り紙

「本日より三日間休業いたします」

ううっと頭を抱えて座り込みそうになった。

とにかく、うどんを食べたい。頭の中がうどんモードになったまま、周囲の風景や事象が全てうどんとして展開してゆく。まるで、獲物を狙う動物のように街を歩く。そして、休業看板のズッコケが楽しい。(本人は地獄に突き落とされたような感覚だろうが、、、)そして、案外簡単にホットドックモードに転換する。ここの軽さがまた読んでいて楽しい。腹が減ってるときって、案外、自身のこだわりは崩れ去る。守るべきこだわりなど節操なく消えてしまう。そう、だからホットドックモードに容易く変わる。生命維持装置はフレキシブルで容易く食に屈するのだ。

○ しっかり食べて生きてておくれ(谷とも子)から

型くづれしたまま凍る食パンをうまく焼けるかどうかの朝だ

しろがねのオーブントースター開き<かけちー>こんもり零さぬように

食パンは凍結保存しておき、食べる前日に冷蔵庫に入れて朝に焼くのだが、作者は凍結したパンをいきなり焼くのだろう。型くづれして変形したパンは焼きづらい、、、それを上手に焼けるかどうかの朝、上手に焼けるかどうかでその日一日の運命を占っているような緊張感が伝わる。

「かけちー」は「かけるチーズ」のことだろうか。オーブントースターで焼いて、パンの上で溶かしたチーズを零さないようにして、ふはふはしながら食べる。朝のスタートには、やっぱりしろがね(銀色)のオーブントースターが似合っている。少し慌ただしいけれど、清々しい朝の情景が目に浮かぶ。

○ 月食の鍋(小川優)から

冷やし中華を京都盆地に盛り付けよ

ひきわり納豆してはいけないことばかり

俳句の鑑賞は正直できないが、情景の展開の自由さに心惹かれる。

「冷やし中華を京都盆地に盛り付ける」この文脈そのままに、情景を想像してみる。想像してみただけで楽しくなる。巨人が冷やし中華を鷲掴みにして、盆地のうえにのせている。巨人になった気分だ。

「ひきわり納豆」と「してはいけないこと」の関係って何だろう。読者はまずそのことに疑問が湧くだろう。それを誘引させるだけでインパクトが強くて成功している。あるいは、ひきわり納豆にとってのしてはいけないこと、とも読める。しかし、改めて考えてみると、してはいけないことばかりだし、他方してはいけないことなんてそんなに多くはない、やれることは無限大である。

○ 水気が足らない(梁川梨里)から

詩の中のカタカナの文字をルビをつなげると「カタルシスマデノチヲハウ」「カタルシスまでの地を這う」となる。

詩の文脈を追っても、言葉が容易に繋がらない。韻文そのものがメタファーとして読者に差し出される。そのイメージの共通項目が掴めそうで、掴もうとすると逃げる。タイトルの「水気が足らない」であるが、水は足りなかったり、また足りていたり、一定でない。詩の途中の「足りすぎて足らないことに気づいてしまった/中途半端なら、冷菓を食み、/喉ごと、おちることが出来たのに」

足りすぎて足らない、のは水気なのか、そうではないのか正体がつかめない。(水気が)適当に足りてるから、中途半端で、冷菓を食べて、喉が冷たく冷やされて、喉が落ちてしまう。

○ 甘露(うさうらら)から

ユニクロの下のきみに手をやれば甘い水呑む甲虫の肢

ありがとうを三度聞いた三日後にきみが逝ったと報せ届きぬ

蟹座を空に留めている赤いピン「アンタレス」は短命の星

連作は君への挽歌である。

ユニクロの(パンツ、下着)の下(なか)にあるきみの肢に手を添えた、甲虫のように痩せ細ってしまったきみの肢に触れることになる。その後、きみは逝ってしまった。「蟹座」生まれのきみ、蠍座の中心のアンタレスがきみの命そのものであり、赤く輝いている。

甘い水を呑んでいた時間、ありがとうと三度言った時間、アンタレスの輝く時間、すべての時間に、君と共有していた記憶だけを留めていたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?