COVID-19 QR 3/25 空港検疫陽性件数と日本の陽性件数の関係

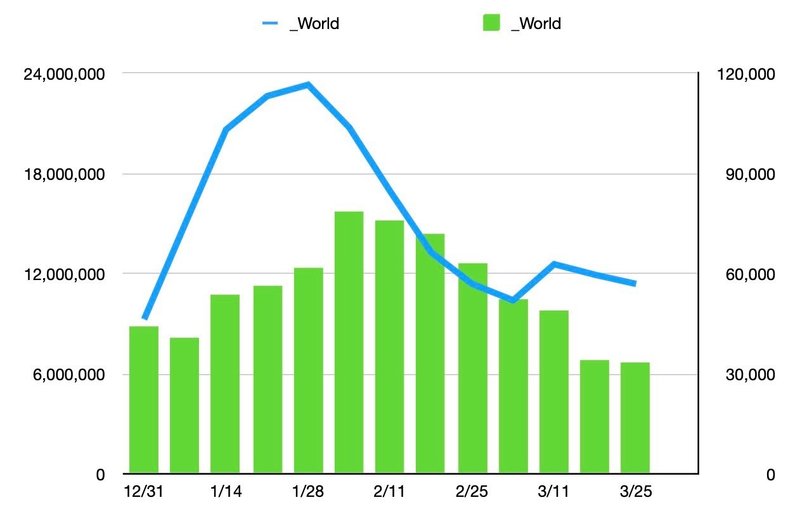

すっかり忘れ去られた新型コロナ感染であるが、高校野球でも感染による出場辞退があり、まだパンデミックは終わっていないように見える。下のグラフは世界の22年の感染図である。

世界全体では陽性件数(青の折れ線グラフ)は先週今週と減少が続いたが減少の幅は小さく、下げ止まり状態の可能性が高い。死者数(緑の棒グラフ)も先週は大きく減少したが、今週は微減である。現象のペースが小さくなったのは、陽性件数や死者数の増えた国が多くなったからで、新型コロナの場合は、世界のどこかで地域的に増えていることが多い。

A. ヨーロッパで再び増加中、アフリカで減少ストップ

下の地図は22年12週の陽性件数のトレンドである。

陽性件数が減少中(青、薄青)あるいは減少傾向(緑)のところが89国地域となった。スイスやベトナムなど23国地域で増加が止まった(薄橙)。一方、アフリカ、アジア西、ヨーロッパ東を中心に50国地域で減少が止まった。また、陽性件数が増加中(茶、赤、橙)は30国となった。

A1. 減っても減った分以上に増える

アフリカや中東では黄色や茶色に塗られた国地域が特に多い。これらの国は先週まで長く減少中あるいは直前の週の陽性件数が0だったが今週は増加になったところで、黄色が増加率100%未満、茶色が100%以上となっている。

2週間前、同じようにヨーロッパ西の11国地域とヨーロッパ東の西部7国で長く続いた減少が止まった。その翌週、つまり先週は、東は7国全てで減少となったが、西はドイツやスペインなど6国で減少となったもが以前の水準までは下がらなかった。これら13国のうち、9国で今週は再び増加となった。特に西のスペイン、ギリシャ、ドイツ、ベルギー、アイルランドでは減少前の陽性件数を上回る大幅増加となった。ドイツでは再び過去最大の陽性件数を記録した。一方、フランスなど5国地域では先週も引き続き増加した。今週はポルトガルを除く4国さらに増加した。つまり、19国中4国では、増加が3週続き、9国は一旦減少したが、今まで以上に増えたという結果となった。確率的には黄色になった国の約70%が2週間後の陽性件数を増加させたことになる。

したがって、今回黄色になった50国地域のうち、34~36国地域で2週間後は今週以上に陽性件数が増加している可能性がある。

A2. アジア東、オセアニア、ヨーロッパ西

下のグラフは22年の大陸別の陽性件数の推移である。

アジア東では今週増加が止まった。ベトナムで100万件以上と香港で20万件以上減少したことが大きい。しかし、ベトナムも香港も増加中の一時的な下落と考えられる。世界1位の感染国韓国で今週も陽性件数が増加した。伸び率は2%になったので、来週は減少となるであろう。また数はまだ少ないが、中国、ラオス、台湾では急増となった。したがって、来週はまた増加になる可能性が高い。

オセアニアでは先週増加が止まったニュージーランドで再び増加となった。オーストラリアは5週連続の増加となった。サモアで前週比5800%増の急増があった。バヌアツでは3倍増、クック諸島やトンガでも増加が続いている。ニウエは陽性件数は5件なのだが、人口100万人あたりでは1日平均350件弱となり今後感染の拡大が懸念される。

ヨーロッパ西では陽性件数は先週の減少したが、A1 節で説明したように、今週大きく増えた。ヨーロッパ東では今週新たにハンガリーやルーマニアなど6国で長く続いた陽性件数の減少が止まった。来週はこの減少ストップする国たちががロシアなどへさらに東進すると考えられる。一時的な減少か、拡大傾向の始まりかは今の所不明であるが、ヨーロッパ西では拡大傾向なので、東でもそうなる可能性が高い。

カリブ海ではキューバ、ケイマン諸島、トリニダードトバゴで大きく増えているほか13国でも増加した。アメリカ北や南では減少しているがペースが鈍くなったところが大半である。アフリカやアジア西では陽性件数の減少が止まったところの他に、上下を繰り返している(下げ止まりだったり、上げ止まりだったりする)ところも多い。

B. 22年は第1四半期だけで21年1年分を超える

22年12週(3/19-25)の世界の陽性件数は1137万6179件で、先週に比べ4.6%減少した。2週連続で減少だが減少率は下がった。今週の人口100万人あたりの陽性件数は1日平均205件と200件を超えたままなので、減少傾向とは言い難い。感染再拡大となる可能性も考えられる。22年全体の陽性件数は1億9,013万2590件となった。このままのペースで行くと、22年1期の陽性件数は21年1年分の陽性件数(2億546万3152件)を超えると思われる。下のグラフは22年(濃青)と昨年同期(青)の世界の陽性件数の推移である。

最も多い時で昨年同期のほぼ6倍、今でも昨年同期の約3倍の陽性件数がある。22年の毎週の陽性件数は1000万件を下回ったことがない。

B1. 韓国は死者数も世界最悪規模に

下の表は22年11週の陽性件数が多い20の国地域の感染状況である。

表は22年の陽性件数の順位(22年12週の順位ではない)、20年からのWorldometer での累計順位、今までの感染率、22年の陽性件数、22年と21年の陽性件数ペースの比較、22年12週の陽性件数(赤字は過去最高)、22年12週の人口100万人あたりの1日平均の陽性件数(赤字は感染リスク大)、前週比伸び率(マイナスは減少)、連続増加週数(マイナスは減少週数、z は陽性件数ゼロ週数);22年全体の死者数の順位(22年12週の順位ではない)、22年の死者数、22年と21年の死者数ペースの比較、22年の致死率、22年12週の死者数(赤字は過去最高)、22年12週の人口100万人あたりの1日平均の死者数、前週比伸び率(マイナスは減少)、連続増加週数(マイナスは減少週数、z は死者数0週数)を、22年12週の陽性件数の多い順に載せている。

1位の韓国では22年12週に250万4623件の陽性が確認された。前週比で2.2%増加し、10週連続の増加である。人口100万人あたりの陽性件数は1日平均6968件で、世界1位となった。韓国は22年全体では1053万1394件で、世界で4番目に22年の陽性件数が1000万件を超えた国となった。21年の80倍のペースで感染が広がっている。しかし、今週の伸び率はかなり小さくなったので、来週こそは陽性件数が減少すると思われる。韓国の22年12週の死者数は2512人で先週から53%増えた。先週の予想を超え、ブラジルを抜いて世界3位となった。7週連続で増加中である。アメリカとブラジルは減少傾向なので、来週は死者数でも世界1位になる可能性がある。実際、人口100万人あたりの死者数は1日平均 7.0人で、香港、リヒテンシュタイン、ブルネイに次いで世界4位である。人口が1000万人以上の国では最悪である。また、22年の死者数は8730人で、20位に上がった。

先週減少となったドイツは今週1593万3890件の陽性が確認され、再び2位となった。伸び率は14%で、過去最高を更新した。人口100万人あたりの陽性件数の1日平均2702件は、世界で11番目に大きい。22年の陽性件数は1282万2017件で、世界3位である。韓国との差が縮まったが、韓国はこれから減少傾向になるが、ドイツは増加傾向になると思われるので、差はこれ以上縮まることはないと考えられる。ドイツの22年12週の死者数は1468人で先週から21%増えた。ドイツでは死者数は22年5週以降増加中であったが、ここ2週間は減少はしていな胃が特に増えてはいない。しかし、陽性件数は増加傾向なので、死者数も増えると思われる。人口100万人あたりの死者数は1日平均 2.5人で、こちらも世界平均の約4倍である。22年の死者数は1万6001人(9位)となった。

先週3位のベトナムが、46%の大幅減で、22年12週の陽性件数は117万5208件となった。増加は6週連続で止まった。人口100万人あたりの陽性件数は1日平均で1698件である。22年の陽性件数は706万2644件で世界10位のままである。ベトナムの22年12週の死者数は456人で先週から10%減少した。人口100万人あたりの死者数は1日平均0.7人で、世界平均以下である。また、22年の死者数は9802人(16位)となった。致死率は0.13%で世界平均の約3分の1である。ベトナムは22年6週から陽性件数の増加が始まった。それに呼応して8週目から死者数も増え始めた。陽性件数はそのまま6週間増加を続けたが、死者数は2週間で終わってしまった。

先週5位のフランスでは、22年12週の陽性件数は82万2109件でイギリスを抜いて4位に上がった。前週比で63%の大幅増である。3週連続の増加となった。人口100万人あたりの陽性件数は1日平均で1792件である。22年の陽性件数は1480万7082件でアメリカに次いで世界2位である。フランスの22年12週の死者数は723人で先週から5%減少した。6週連続の減少である。しかし、陽性件数が増加しているので、来週あたりから死者数が増加に転じると可能性がある。人口100万人あたりの死者数は1日平均1.3人で、世界平均よりも大きい。また、22年の死者数は1万8723人(7位)となった。

先週4位のイギリスでは、22年12週の陽性件数は59万7361件でフランスを抜枯れて5位に下がった。前週比で6%の増え、4週連続の増加となった。人口100万人あたりの陽性件数は1日平均で1246件である。22年の陽性件数は728万9367件でロシアを抜いて世界8位になった。イギリスの22年12週の死者数は943人で先週から22%も増えた。5週連続で減少していたが止まってしまったようだ。人口100万人あたりの死者数は1日平均0.9人で、世界平均よりもわずかに大きい。致死率は0.21%である。また、22年の死者数は1万4970人(11位)となった。

アメリカは1月までは陽性件数が常に1位であったが、今では、陽性件数が最も多い時の25分の1以下の20万件余りとなり、すっかり順位を落とした。死者数は相変わらず1位であるが、最も多い時の約30分の1となる5515人にまで減少した。インドは陽性件数はピーク時の約170分の1の1万2千件弱にまで少なくなった。死者数も少なくなったが、ピーク時の14分の1と陽性件数の減少に比べてペースが鈍い。ロシアのように検査数を減らしているので、陽性件数が少なくなったということも考えられる。

B2. 感染リスクはまだまだ高い

105国地域で22年10週の陽性件数が先週より増加した。先週は54国地域でしか増加しなかったので、ほぼ倍増である。エジプト、ケイマン諸島など9国で伸び率が無限大となった。無限大を除いて伸び率最大はサモアの5821%増である。イスラエル、アイルランド、ラオスなど12国で伸び率が100%以上になった。

先週伸び率無限大だった7国のうち、カメルーン、サントメプリンシペで陽性件数が増えた。韓国で10週連続増加中である他、中国とトンガでは8週連続、クック諸島で6週連続で陽性件数が増加している。

クック諸島、トンガ、バヌアツ、韓国、香港、ベトナム、ブータン、サンピエールミケロンの8国地域で陽性件数が過去最高となった。

一方110の国地域で陽性件数が減少したか先週と同じであった。20の国地域で50%以上減少し、5国で陽性件数が0になった。マーシャル諸島など5国で陽性件数0を3週間以上続けている。ミクロネシア、ウォリスフツナ、セントヘレナは22年の陽性件数が0、西サハラは21~22年の陽性件数が0、北朝鮮など6国で20年からの陽性件数が0である。

22年11週の人口100万人あたりの1日平均の陽性件数は92国地域で100件以上(先週より1国減)、そのうち42国地域で1000件以上(同7国増)となっている。100件以上のところは感染リスクが高いと言われている。陽性件数が減少中でも、マスクをする集近閉を避けるなどの対策がいる。下の表は22年10週の人口100万人あたりの1日平均の陽性件数が多い20の国地域の感染状況である。

上位6国はいずれも陽性件数が増えている

B3. 22年陽性件数ランキング

下の表は22年の世界の感染状況とワクチン接種状況を、22年の陽性件数ごとに並べたものである。奇数ページが感染状況、偶数ページが接種状況となっている。陽性件数と死者数の指標はB1 節の22年12週の陽性件数ランキングの表と同じである。接種状況の指標は、22年全体の接種回数、22年と21年の接種回数ペースの比較、22年12週の接種回数、22年12週の人口100万人あたりの1日平均の陽性件数、前週比伸び率(マイナスは減少)、接種率、完了率、22年のブースター回数、ブスーターの全接種回数に対する割合、過完了率、22年の検査数、22年と21年の検査数ペースの比較、22年の検査陽性率、22年12週の検査数、22年12週の人口100万人あたりの1日平均の検査数、である

C. 死者数は減少が続く

22年11週の死者数は3万3270人で、前週比で1.6%で7週連続の減少となった。今週はチリ、エクアドル、インド、アメリカが2020年の分まで修正した。20、21年の死者数がそれぞれ約1万人、約5千人増えた。人口100万人あたりの死者数は1日平均0.6人である。22年の死者数は67万1182人となった。このままのペースでいけば、22年1期は21年4期の死者数(66万4096人)を上まわった。しかし、22年の致死率は0.35%と下げ、21年4期の1.24%の3分の1以下である

C1. 戦争のゴタゴタで死因の確認が遅れている可能性

下のグラフは22年の大陸別の死者数の推移である。

大陸別ではアフリカ東が前週比で今まで5週連続で減少していたのが止まって、108%の増加となった。エジプトが前週比無限大であるが、他の国は増加していない。アジア東、アジア東では韓国、フィリピンで、アジア中ではインドで大きく増えている。そのため全体として死者数が増えている。ヨーロッパ西ではドイツ、イタリア、イギリスなど半数の14国で死者数が増加した。

C2. 世界の多くの国で死者が増加した

下の表は22年12週の死者数が多い20の国地域である。

死者数1位のアメリカの22年12週の死者は5515人で前週比で2%減となった。アメリカは死者数を過去に遡って修正したので、22年10週の死者数は5636人で先週発表したものより47%多くなった。現在は7週連続で減少中である。先々週アメリカは下げ止まりと予想し、先週その予想が外れたと書いたが、修正された数値からは下げ止まりの傾向が見てとれる。人口100万人あたりの1日平均死者数は2.4人に下がった。アメリカの22年12週の陽性件数は、20万9653件で世界12位である。前週比5.7%減となった。人口100万人あたりの陽性件数は1日平均89.6人となった。死者数同様、伸び率は小さくなってきているので、減少が止まる可能性もある。

2位のロシアは3055人の死者があった。前週比9%減である。人口100万人あたりの1日平均死者数は3.0人である。22年の死者数は5万7758人となり、これはアメリカに次いで世界2位の数字である。ロシアの22年12週の陽性件数は、19万6691件で世界13位である。前週比13%減となった。人口100万人あたりの陽性件数は1日平均192.4人で、世界平均以下である。22年の陽性件数は721万5408件で世界9位である。ウクライナ侵攻を開始してから、陽性件数の減少が続いている。ロシアはウクライナ侵攻を開始してから検査数の発表をしていない。国内が混乱していて検査どころではなく、おそらく戦地に向かう軍人や死因の確認など必要最小限の検査しかしていないと思われる。今まで通りの検査をしていれば、陽性件数はもっと多いのではないだろうか。

死者数3位は陽性件数1位の韓国であった。詳細はB1節を参照。

先週3位のブラジルの22年12週の死者数は1759人で前週比6%減である。人口100万人あたりの1日平均死者数は1.2人である。22年の死者数は3万9517人となり、世界3位である。ブラジルの22年12週の陽性件数は、225万860件(11位)で、前週比0.1%減となった。人口100万人あたりの陽性件数は1日平均150人で、世界平均以下である。22年の陽性件数は751万4736件で世界7位である。ブラジルは2月から陽性件数も死者数も減少中である。しかし減少率は小さくなっている。

先週4位の香港の22年12週の死者数は1561人で前週比7%減である。5週続いた死者数の増加が止まったようである。人口100万人あたりの1日平均死者数は29.3人と極めて高く、世界で一番多い。22年の死者数は6749人となり、世界26位である。香港の22年12週の陽性件数は、9万4685件で20位以下である。前週比72%の大幅減となった。人口100万人あたりの陽性件数は1日平均1779人である。22年の陽性件数は109万8979件で世界35位である。

今週は先週の約3倍に当たる63国地域で死者数が増加した。伸び率無限大のところはエジプト17国地域ある。修正後の先週の死者数減少率も高いが、かなりの国で先週は死者数を発表しなかったのではないだろうか。無限大を除いて伸び率最大はバハマの600%増である。伸び率100%以上はバハマを含め、12国あるが、アイルランド、パラグアイ、チュニジアで死者数が多い。伸び率が100%未満でも、ドイツなどヨーロッパ西で死者数が多くかつは伸び率が大きくなっている。。

今週の死者数が先週と同じだったのは9国あったが、ニカラグアはこれで13週連続で死者数が1人が止まった。

今週は83国地域で死者数が先週より少なくなった。ケニアなど13国で今週の死者数が0になった。ブルキナファソなど41国地域で死者数0が3週間以上続いている。また、ベナンなど6国地域で22年の死者数0が続いている。西サハラでは21~22年の死者数が0である。また、北朝鮮など15国地域で20年からの死者数が0である。

下の表は22年全体の死者数の多い20国地域の感染状況である。

先週20位の南アフリカがランク外に落ち、変わって、韓国が20位になった。韓国はこのペースなら来週は22年死者数が1万人をこえ、ベトナムを抜いて16位くらいに上がると予想される。

C4. 致死率も減少した

今週の致死率は前週を0.004ポイント下がって、0.35%となった。20年からの累計では1.28%である。22年の致死率が最も高いのがイエメンの9.42%で先週より0.08ポイント上がった。致死率の高い国はアフリカが多い。

D. 空港検疫陽性率の変化が日本の感染拡大の鍵

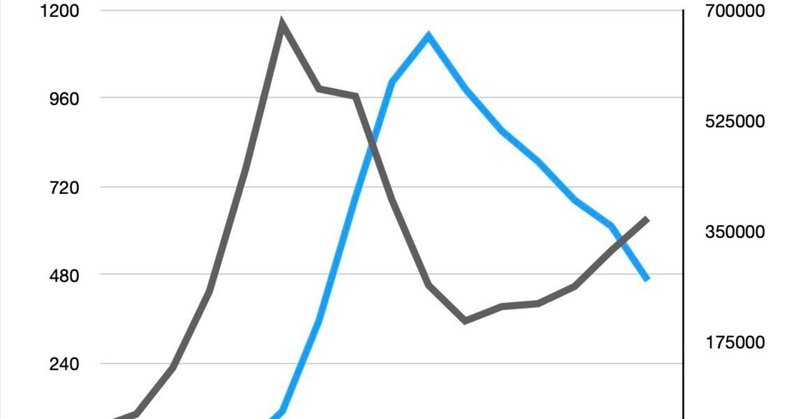

日本の22年12週の陽性件数は27万1883件で、前週から9.8%の減少となった。これで、6週間連続で前週を下回ったが減少率は再び小さくなった。人口100万人あたりの1日平均は308件とまだまだ高い。22年全体の陽性件数は450万5554件となり、14位のままである。下のグラフは、日本の22年と、昨年同期の陽性件数との比較である。

日本の22年12週の死者数は721人で、前週より20%減少した。2週連続の減少である。22年全体の死者数は9092人となった。致死率は0.20%である。次のグラフは日本の感染図である。

世界と同じように、死者数は先週大きく減少してが、今週は減少したものの率が大きく下がった。

空港検疫での陽性件数は634件で先週に比べ16%の増加となった。5週連続の増加である。下のグラフは、22年の日本の陽性件数と空港検疫での陽性件数の時系列グラフである。

空港検疫の陽性件数が増え始めてから5週間たった。しかし、陽性件数は減少を続けている。過去のケースでは国内の空港検疫の陽性件数が増え始めると、陽性件数が増加になり、3~5週間ほどで伸び率が急に大きくなった。次のグラフは、21年の日本の陽性件数と空港検疫での陽性件数の時系列グラフである。

第4波では21年12週から陽性件数が急増するが、その3週間前から空港検疫の陽性件数が多少の上下はあるが増加傾向にあった。また、第5波でも、22年27週から急増するが、その3週間前から空港検疫の陽性件数が増加となった。オミクロン株による第5波は50週から急増が始まったが、44週から空港検疫の陽性件数が増加始まった。この理屈からすれば、もうそろそろ日本国内の陽性件数が増加になるはずだが、全くそうなっていない、減少率は小さくなってきているが。

そこで、陽性率に注目した。陽性率とは、陽性件数の検査数に対する割合である。日本の2020年から今までの空港検疫での陽性率は0.8%である。日本には毎月2~3万人の入国者があるので、平均すると160人ないし240人が空港検査で養成になる。陽性率は世界のどこかで感染拡大があると大きくなる。感染拡大している場所からの渡航者がウイルスを持っている可能性が高いからである。空港に入る時は陰性でも、出る時に陽性になる。デルタ株の時は最大で0.55%、オミクロン株の時は最大で6%に達した。したがって、空港で感染する確率も増える。空港で感染しても入国時に検査では陰性なので、そのまま検疫をすり抜けて、街中に出るものも増える。彼らが自主待機を守れば良いが、ワクチンを完了しているから大丈夫とかPCR検査陰性だから大丈夫といって無視する人がいれば、そこから感染が広まる。

次のグラフは、21年の日本の陽性件数と空港検疫での陽性率の時系列グラフである。

陽性件数の比較グラフとほぼ同じで、第4~6波の発生する1〜3週間前から陽性率が上昇傾向になっている。次のグラフは、22年の空港検疫での陽性件数と陽性率の時系列グラフである。

空港検疫の陽性件数は22年7週以降増えているが、陽性率は小さくなっていることがわかる。したがって、日本では減少率は小さくなっているが、陽性件数は減少を続けたと考えられる。22年12週では陽性率が前週とほぼ同じである。したがって、来週以降、陽性率が増加する可能性が高い。そうなれば、日本の陽性件数も再び増加となると考えられる。

日本の空港空港検疫はアジア系が多いと言う点はあるが、世界からの渡航者が対象になっているので、実は世界の陽性件数の結構良い差のサンプルになる。下のグラフは21年の世界の陽性件数(青点線)と日本の空港検疫の陽性件数(灰色実線)の時系列グラフである。

空港検疫では9週から増加傾向となるが、世界は10週からデルタ株による感染爆発が始まる。その後は26週から空港検疫の陽性件数が増加する。すると、同じく26週からアジアやカリブ海での感染爆発が発生する。空港検疫の陽性件数49週から三度増加が始まる、これが50週から始まるオミクロン株による感染大爆発である。世界の陽性件数は、46週から緩やかに増加が始まっている。この増加は、ヨーロッパ東での感染拡大による増加である。日本に入国するヨーロッパ東からの渡航者は約5%なので、空港検疫での陽性件数がそれほど上昇しなかったと考えられる。しかし、42週から43週にかけて、空港検疫の陽性率が大きくなっている。これが、これが、ヨーロッパ東での感染拡大にサインであった。

E. アフリカで大量にワクチン接種停止

22年12週は世界全体で約9336万187回ワクチンが接種された。いくつかの国で先週のワクチン接種回数が修正されたので、先週のワクチン接種回数は1億1300万回になり、今週は前週比で17.4%減少した。接種回数が1億回以下になったのは21年11週以来1年ぶりのことである。人口100万人あたりの接種回数は1日平均1683回である。22年の総接種回数は19億9737万回を超えた。最近はアフリカで、ブースター回数のみを発表して、総接種回数などを発表しない国が多く。そういうところの数字は先週以前のものを使っているので、実際の接種回数はこの数字よりももっと多く、すでに20億回は超えていると思われる。

オセアニアのナウルで10週間ぶりに接種が再開された。22年12週の接種回数は1696回であった。ナウルはまだ新型コロナの感染者が出ていない。サモアとバヌアツでも4週間ぶりに接種が行われた。

ジョージアではブースターの記録が削除された。カザフスタンとフィリピンではいくつかの接種記録が削除された。この3国は中国製ワクチン接種国である、カザフスタンとフィリピンではロシア製ワクチンも接種している。

E1. 22年12週ワクチン接種回数上位20国

次の表は22年12週のワクチン接種回数の多い20国の接種状況である。

表には、22年陽性件数順位、Worldometer の累計順位、22年の陽性件数、22年12週のトレンド(A章の地図の色)、22年死者数順位、22年死者数、22年の接種回数、22年と21年の接種回数ペースの比較、22年12週の接種回数、22年12週の人口100万人あたりの1日平均の陽性件数、前週比伸び率(マイナスは減少)、完了率、22年のブースター回数、ブスーターの全接種回数に対する割合、過完了率である

中国は前週比で14%減らしたが、2890万8000回の接種を実施して今週も1位である。22年初頭は接種回数を増やしたが、ロシアがウクライナを侵攻してから接種回数の減少が続いている。22年の接種回数は4億1229万回で世界で一番多い。完了率は86.2%である。今週は先週分も含めてブースター回数も更新した。今週のブースター回数は1004万4000回で、22年のブースター回数は3億6920万回で、全接種回数の90%近くを占める。三回以上接種したものの割合である過完了率は45.6%になった。これだけ接種していても陽性件数は増加中である。しかし伸び率は少し下がってきた。

インドは前週比54%増加させ、1703万6138回の接種をした。今週も2位である。インドは今年に入ってから接種を回数を減らしてきたが、約2ヶ月ぶりに回数を増やした。22年の接種回数は3億7740万回強で中国に次いで2番目である。完了率は58.8%である。今週のブースター回数は68万3654回で先週よりも42%増えたが、全体的には減らしている。ブースター割合はわずかに5.6%で、過完了率も1.5%に過ぎない。中国と比べれば接種回数は遜色ないが、完了率は3分の2ほど、過完了率はほぼ0に近いが、陽性件数はかなり少なくなってきている。

先週は接種回数が0でランク外だったインドネシアが今週は629万6138回摂取をして3位になった。22年11週の接種回数も訂正して553万6030回となった。先週のランクでは日本に次いで4位に当たる。なので今週の伸び率は14%になる。人口100万人あたりの接種回数では1日平均3230回で世界平均のほぼ倍になり、中国やインドよりも多い。22年の接種回数は9544万回弱で世界で4番目に多い。完了率は66%である。今週のブースター回数は226万7844回で先週よりも37%増えた。インドネシアがブースターを始めたのは22年6週目からと遅いが、平均して毎週200万回接種しており、22年は1827万回となった。ブースター割合も19%になる。過完了率は6.6%である。しかし、陽性件数は減少傾向でペースは下がっている。

先週5位のバングラデシュが今週は前週比51%増の610万回接種をして、4位に上がった。人口100万人あたりの接種回数では1日平均5202回でインドネシアより多い。22年の接種回数は1億2265万回弱で世界で3番目に多い。完了率は56.7%である。今週のブースター回数は1666万3178回で先週よりも50%増えた。3月に入ってからブースター回数は増加が続いている。しかし、22年のブースター回数は740万回ちょっとで、ブースター割合は6%、過完了率は4.4%しかない。陽性件数は減少傾向でそのペースも上がっている。

5位は前週3位だった日本で、先週より約18%減少させ、547万6113回の接種をした。人口100万人あたりの接種回数では1日平均6218回でアジア東では香港マカオに次いで3番目に多い。世界でも9番目に多い。しかし接種回数は3週連続で減少している。22年の接種回数は5059万回強で世界で8番目に多い。完了率は80%になった。今週のブースター回数は約530万回で先週から20%ほど減った。22年のブースター回数は4685万回で、接種回数のうちの90%以上がブースターである。過完了率は37.7%まで上がった。陽性件数は減少傾向でペースは下がっている。

上位20国では陽性件数が減少しているが減少ペースの落ちているところが多い。増えているのは、中国、フィリピン、タイのアジア東勢だけである。

E2. アフリカでワクチンを接種できたのはロシア製中国製ワクチン接種国

先週はエジプト、モザンビークなどアフリカの国々が1週間の接種回数の上位にランクインしたが、みんなどこかへ行ってしまい、今週はジンバブエだけになった。今週アフリカで接種が行われたのは、チュニジア***、ガボン***、ケニア*、リビア***、ジンバブエ***、アンゴラ*、南アフリカ、ザンビア*の8国だけであった。また、モロッコ***、アルジェリア***、サントメプリンシペ、ガーナ*、モーリタニア**、エジプト***、モーリシャス**、モザンビーク**、ルワンダ***、ボツワナ**、セーシェル***の11国では接種回数の更新はなかったが、ブースター回数の更新があったので、接種回数も更新していると考えれあれる。これらの国では接種回数とブースター回数の情報源が異なるので、このようね結果になったと考えられる。いずれにせよ、今週アフリカでは58国中38国でワクチン接種がなかった。

接種をしたと推定される国についている * はロシア製ワクチン接種国、 ** は中国製ワクチン接種国、 *** は両方接種している国である。 ロシア製も中国製も接種していない国で、今週接種できたのは南アフリカとサントメプリンシペの2国だけであった。南アフリカはロシアのウクライナ侵攻に反対していない。また、アフリカでは58国地域中50国でロシア製、中国製、あるいは両方のワクチンを接種しているが、そのうちの33国でワクチン接種が行われなかった。一概にはいえないが、何らかの政治的な取引があったのではと疑ってしまう。今週のロシアのウクライナ侵攻に対する態度は2週間前と同じに戻っていたので、特に取り上げなかったが、来週は態度の変わる国が出てくるかもしれない。

今週は47の国地域で先週より接種回数が増えた。セルビアなど8国地域で伸び率無限大であった。100%以上接種回数が増えたところもハンガリーなど10国地域ある。一方、138の国地域で先週より接種回数が減少した。このうち、アフリカを中心に65国地域で接種回数が0になった。先週以前に接種回数が0になった国のうち、ルワンダやカザフスタンなど26国地域は今週も接種回数が0であった。トルクメニスタンなど11国で22年の接種回数が0、北朝鮮など14国地域で今までに接種を一回も実施していない。

E3. 22年ワクチン接種上位20国

次の表は22年のワクチン接種回数の多い20国の接種状況である。

陽性件数が減少しているがそのペースが鈍っている青のところが多いのは、22年12週のものと同じであるが、10位以下では赤や黄色が目立つ。これらの国は22年全体で見ると接種回数は多いが、12週は接種回数が少ない国でもある。これらの国は22年の早いうちに陽性件数がピークになり、それと共に、ワクチン接種回数を減少させてきたところでもある。そういう国で陽性件数が増えているといえる。

E4. 完了者が増えても感染は減らない

次の表は完了率の高い20国の接種状況である。

完了率が高くなれば感染が治まるというファウチ氏の言葉が、統計的にはあてにならないかというのがこの表で示される。上位20国では完了率が80%を超えている。しかし半分の10国で陽性件数が今なお増えている。完了率が100%を超えている、ジブラルタルおよびマルタでは感染拡大中である。ファウチ氏は医学者だから、ワクチンが効いてほしいという希望のもとでの発言であろう。新型コロナのワクチンは治験期間が短く、十分な結果が得られる前に提供されている。今がまさに実験中であるといっても良いくらいである。

E4. ブースターは効いているか

22年12週は3350万回強のブースター接種が行われた。今回は中国がブースターを発表したのでかなり増えたが、中国はいくつかを先週分として発表したので、22年11週にブースター回数が前回報告した2500万回弱から一気に1億2000万回以上と5倍弱に増えた。そのため伸び率としては前週比で72%の大幅減となってしまった。2、3週間に一度巨大な数を発表して統計を混乱させる中国を除くと、今週のブースター回数は2345万回で、前週比で11%の減少となった

今週もブースターを新規に始めたところはないが、ブスーターの記録を消したところがいくつかある。ブースターの接種回数に対する割合は、統計が正しければ、45.6%である。ブースターをした者の割合である過完了率は20.3%となった。次の表は22年の過完了率の高い20国のである。

ここには過完了率が56%以上の国が20国ランクされているが、半数以上の11国で陽性件数が増加している。ジャージー島とガーンジー島はチャネル諸島を構成する島であるがここの陽性件数を発表していないのでここではカウントしない。したがって18国中11国で陽性件数が増えている。したがって、ブースターが増えても、感染が治まるわけではない。

人口、陽性件数、死者数はWorldometer のものを、ワクチン接種回数などは Github のデータを利用している。Worldometer や Github で扱っていない国地域の統計は Google のデータを用いる。北キプロスの陽性件数と死者数は、政府の発表するデータを用いる(https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM)。面積、GDP、地図、その他の情報はウィキペディアと外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html)を利用している。それ以外のもの、例えばニュースや論文に関しては出典を本文に記す。数値はアメリカ中部時間の3月28日22時時点で得られた最新の値を利用している。3月28日以降に修正あるいは追加されたデータは含めない。従って、他の新型コロナ統計サイトの数値とは異なることもある。3月28日以前に修正あるいは追加されたデータは過去の号の統計にも反映させている。今号の統計とは異なるものもある。データの違いが大きくなる修正は本文で言及している。テーマ地図は mapchart.net のサービスを利用して作成している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?