昭和初期のカトラリー・洋食器

先日、立川のGREEN HOOP MARKETで見つけた昭和初期のカトラリー。神戸のお屋敷から出たそうで、昭和初期に西洋の意匠を参考に作られたものだと店主さんに聞きました。

2本1組で28本購入。ソーダ用やアイス用もありますが。素材を聞き忘れてしまいましたが、銀メッキだと思います。経年劣化で汚れていたため、シルバーポリッシュで磨きました。細かい花々やエッチングの装飾が可愛く、洋風建築でカフェーを開いて使用したくなるほど素敵です。

購入をきっかけに、戦前昭和では一般的にどのような洋食器やカトラリーが使用されていたか調べてみることにしました。参考にするのは庶民的な主婦之友や家庭百科重宝辞典、年代は1930年代後半に限定します。

明治時代のカトラリーセット

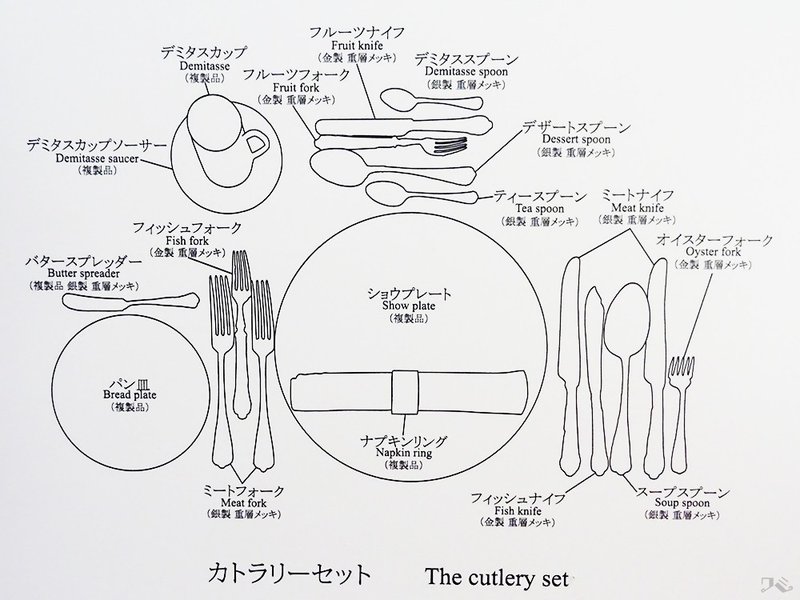

本題に入る前に、配置説明図があり分かりやすい、長崎ホテルのカトラリーセットを載せておきます。グラバー園を訪れた時に撮影しました。

1900年頃、イギリスの老舗Mappin&Webb社から長崎ホテルに納められました。NHL(Nagasaki Hotel Limited)とイニシャルが入っています。長崎ホテル廃業後、1600個のカトラリーは奈良ホテルへ継承されました。そういえばフィンガーボールがないですね。注文しなかったのでしょうか。

こちらは奈良ホテルで撮影した長崎ホテルのカトラリー。スペースの問題なのか、全てはセッティングされておらず、グラバー園とは配置が多少異なっています。

格式高いホテルで使われていたカトラリーなので、質も意匠も一級品です。庶民には雲の上のような逸品でした。

昭和初期の洋食器とカトラリー

では本題である、庶民用の洋食器とカトラリーに入ります。まず、昭和8年頃に洋食と洋食器がどう定義されていたか触れておきます。

洋食(西洋料理)とは

西洋料理の本格的なものはフランス料理である。何れの国でも国際的の主演はフランス風に料理し、献立表はフランス語で記すのが慣例となっている。日本でも正餐はすべてフランス料理を用いる。しかし日常家庭で作られる所謂洋食は、大概英語の名称で、しかもそれが日本化したものもあって、正式のフランス風の名を知らない人が随分多い。中にはコロッケやカレーライスを、西洋料理の御馳走と心得ている人もあって、とんだ物笑いの種になることもある。

別の機会で献立やマナーについて取り上げてみたいです。

洋食器とは

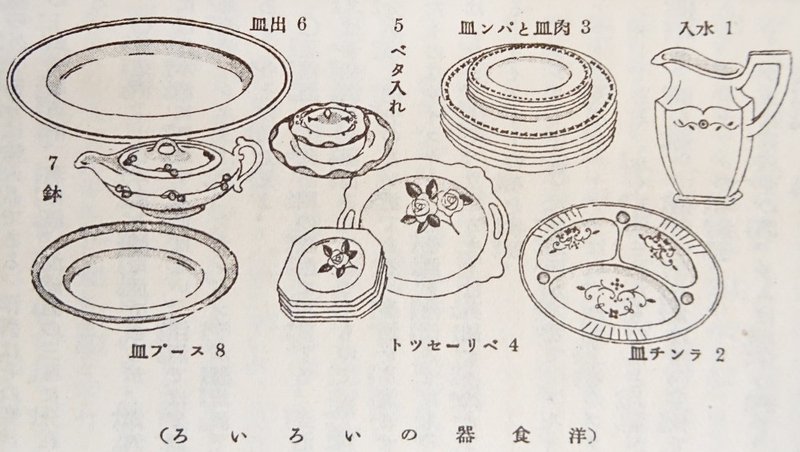

洋食の食器は大体硬質陶器が主で、コップ、水入等にはガラスを用いる。皿の形は殆ど円形に限られ、大形の出皿(盛皿)は楕円形であるが、総じて日本食器より種類が少なく、形、意匠なども単純なようである。

庶民用の洋食器は、絵付けが施されていても簡素で安価だったことが分かります。

便利な洋食器の選び方

日本食器は一通り揃っている家庭が多いでしょうが、更に洋食器を全て揃えるのは大変です。なので、なるべく少ない数で有効に使っていく工夫をすると、整理も楽にすることができます。また、同じ模様の食器で統一した方が感じが良いです。近頃は嫁入道具等にわざわざ揃いの模様を焼かせる人もあり、ホームセットとして皿や紅茶等を組み合わせたものも売り出されています。

洋食器を選ぶ注意点

上等でなくても、長く保つ銀製か質の良い鍍金を揃えるようにしましょう。後から買い足すことを考慮し控えめな意匠が良いですが、お客様にも出せる程度のものを買いましょう。ナイフと果物用フォークは錆が出ると金気臭くるので、銀製でなければ錆止めされているものが良いです。

お皿の種類

・肉皿、パン皿、スープ皿、果物皿、出皿、ランチ皿

肉皿は浅くて大形、パン皿はやや小形、スープ皿は肉皿と同じ位で深めのもの、果物皿はベリーセット(大皿一個に小皿六個を一組)と呼ばれ色彩や模様の美しいものが多い。出皿は楕円形の極く大形で多人数の料理を美しく盛付けて持ち出すもの。ランチ皿は丸形または楕円形の大皿を三つに仕切ったもので、数種の料理を手軽に盛り合わせるのに都合がよい。

家庭用では、肉皿、中皿、小皿、盛合せの大皿、紅茶茶碗、コーヒーセット、蓋付きカレー入れ、ポンチカップ、硝子の紅茶茶碗を最低限揃えておくと便利です。

・鉢

洋食器に鉢は余りありません。サラダドレッシングを入れる鉢、カレーライスのルーを盛る蓋付きの楕円形の容器、僅かに2、3種類です。

・コップ

ビール、葡萄酒、シャンパン、リキュール、物により形が異なります。カットグラスの美しいグラスも多く使用されるように。

・紅茶コーヒーセット

紅茶茶碗は丸形で大きく、コーヒー茶碗は小型で大概円筒形をしています。いづれもポット、砂糖入、ミルク入が附属して一組です。

・バタ入れ(バター)

食卓に出すバタ入れは、陶器製の蓋付きかガラスに金属の蓋付きで、下に皿がついています。

・鹵入れ

小型の蓋付容器に、象牙や貝の小さな匙を添えます。

カトラリーの種類

家庭用では、フォーク(大小)、スプーン、ティースプーン、ナイフ、バタナイフ、果物のナイフとフォーク、木製フォークとナイフくらいで充分です。

・フォーク

テーブル用のフォークは、ナイフと同様、魚料理用だけ形が異なります。魚用は、マヨネーズソースのような酸味のあるソースが付くため、金属の質は酸に耐えるものを用います。デザート用はやや小型、又はごく小型の楊枝代わりのだと、日常の菓子や果物用としても使用できます。

・ナイフ

食卓用のテーブルナイフ(肉と野菜用)、果物ナイフ、フィッシュナイフ、パン切りナイフ(象牙、角、竹、金属製)等があります。魚用ナイフは肉用に比べて美しい模様やエッチングが施されています。

・スプーン

大小種あり、用途により形や大きさが異なります。大形のものをテーブルスプーン(スープ用)、中形のものをデザートスプーン(菓子や果物用)、小形はティースプーン(紅茶)やアイスクリームスプーン、更に小形はデミタススプーン(コーヒー)があります。その他、スイカ用のスプーンで先がフォークのようになっているもの、丸型のソース用等種々あります。

戦前の銀座・和光製の純銀デミタススプーン。菊の装飾が日本らしく、オールドノリタケの国内向けデミタスにピッタリです。

洋食器代わりに日本食器を応用

日本食器を洋食器の代用にする提案がされています。

・茶碗蒸し

カスタードを焼いて器ごと出すと体裁が良く感じます。恰好の良い蓋付ご飯茶碗や茶呑茶碗も、このように利用すると使い道が広がります。

・猪口

ピーナッツなどつまみものを入れるにぴったりです。

・菓子用木皿

深さのない平な木皿はパンをのせるのに合います。

・土鍋

シチューなどを入れ、鍋ごと出すとちょっと面白いものになります。蓋がぴったりしているので、味が逃げず美味しくいただけます。

・蓋物

蓋付きのカレー入れは日本の煮込みものを入れてもよく、日本の蓋物をバタ入れやジャム入れに使用するのも便利です。

・ガラスの紅茶茶椀と対のケーキ皿

茶碗の受け皿はケーキや果物を盛ると体裁良く、ケーキ皿は水を張りきれいな花を浮かすと清々しい夏向けの生花ができます。

・ポンチカップ(アイスクリーム)

これも受皿を利用します。サラダを盛ると美味しそうに見えます。

この利用法の提案をまとめていて、もしかしたら西洋でも日本趣味の愛好家は、和食器を食事に取り入れ楽しんでいたのだろうかと目に浮かびました。

サラリーマン家庭は気軽に買えたのか?

庶民の家庭用洋食器は、芸術性よりも利便性を重視していたことが分かりました。ですが、昭和9年の高島屋のカタログを見ると中々の贅沢品であるのは確かです。

銀メッキ素材に模様が施されたティースプーンが5円(約10,000円)

銀メッキコーヒーセット盆付き38円(約77,000円)

香蘭社製格子梅紅茶碗3円60銭(約7,300円)

で販売されていました。生活レベルはそれぞれの都合があると思いますが、サラリーマン家庭なら少しずつ揃えられそうな気がします。以前、文化住宅の項目で引用した、サラリーマン家庭の収入から考察してみます。

年代…昭和10年(白米の値段は10kgで2円50銭(約5,000円))

人物…丸の内勤務の30代前半サラリーマン(妻と幼子二人)

月給…100円(約20万)

家賃…18円(約3万6,000円)

食費…30円(約6万)

娯楽費…7円(約1万4,000円)

残金…45円(約9万円)

上記に保険や貯金等は含まれていませんが、香蘭社製格子梅紅茶碗3円60銭(約7,300円)なら無理なく購入できそうです。銀食器になると少しずつでなければ、揃えるのは難しそうですね。

ですが、戦前日本は貧困家庭の方が圧倒的に多いですから、このケースも稀でしょう。主婦之友が一般的に庶民雑誌とされていても、古本や貸本でしか読めなかった人も少なくありません。各個人の好みはさておき、中産階級以上に属する人の贅沢品ということに変わりないですね。