下駄のすすめ

振り返ると、この3年は下駄ばかり購入していたことに気が付きました。シューズクローゼットの半分は下駄で埋まっています。私は元々下駄が大好きで、草履は母親のお下がり数足しか持っていませんが、全く履きません。戦前も、歩きやすさから都市生活には草履の方が時代に合致していました。利便性を備えていたとしても、下駄のスッキリした見栄えには敵わないものがあります。その魅力について私なりに綴ってみようと思います。

下駄に魅力されて

下駄は子供の頃から身近な存在でした。いつも祖母が選んだものを履いていましたが、中学生になってからは自分の好みで下駄を選ぶようになりました。当時の下駄は今でも普段用に履いています。

鏑木清方の日本画

昔から馴染みはあっても、下駄に初めて魅了されたのは鏑木清方氏の女性画です。女性の足元は、黒塗りの堂島でした。堂島とは、下の画像のような形の下駄です。明治期には男女共に人気があり、男性向けは一般的に男堂島と呼ばれていました。

表(足を乗せる部分が竹などで編まれている)

前側がノメリ(斜めになっている)で

後ろが刳り(板のようになっている)

足元がスっと抜けるようで、それが洗練されて見えます。スッキリして見えるのは、高さがあっても草履のようにのっぺりした側面ではなく、刳り抜かれた空間があるため、そのような印象を受けるのかもしれません。

下駄の種類

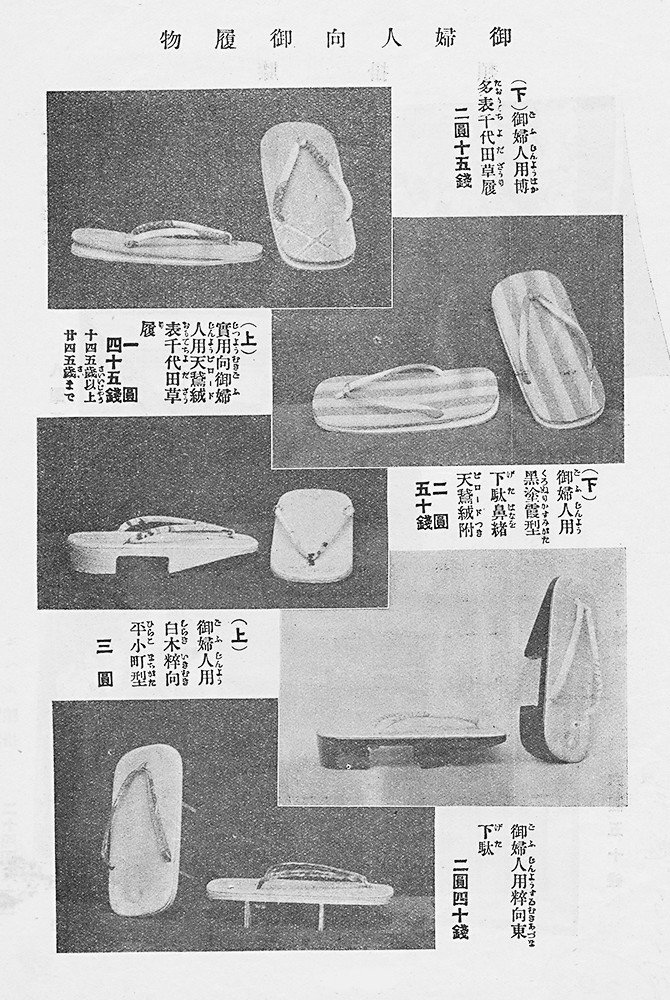

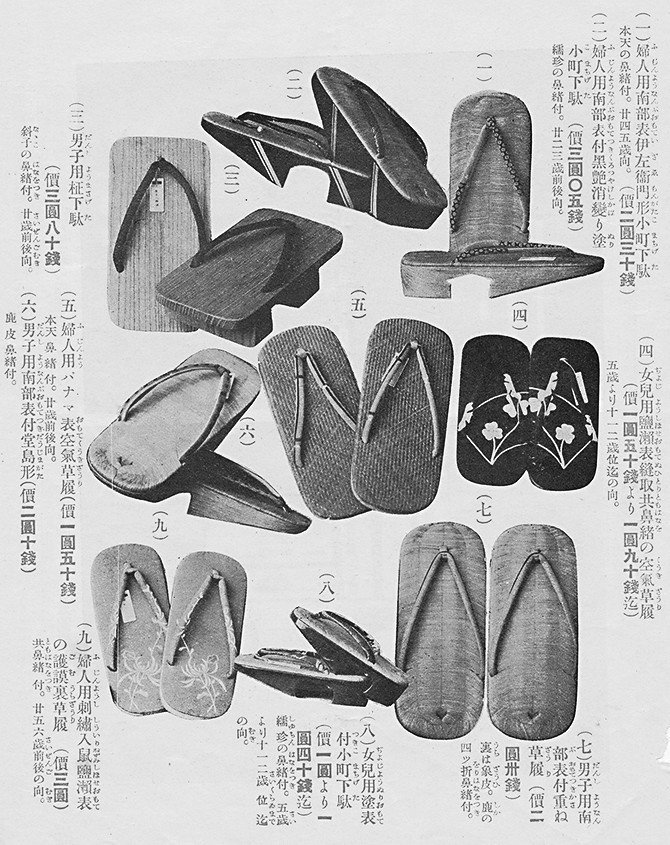

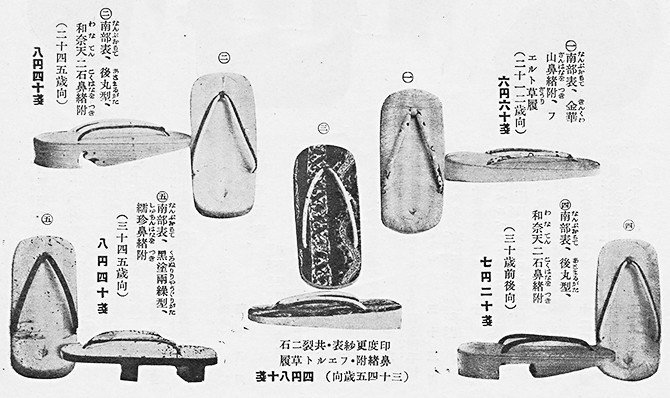

下駄は実に種類が多く、時代や処により名称が異なっていたそうで細かく挙げれば切りがありません。なので、当時一般的に履かれていた下駄の代表例として、明治31年の世事画報を引用します。

世事画報にて紹介されている下駄の流行を引用しておきます。

男物

銀行社員会社員其他紳士向きといふげきは南部表に堂島形の横柾台高さは大体一寸七八分位鼻緒は絹斜子か又は十の字斜子など品位よく高尚なり(代価二圓乃至四圓位)もっとも通人ぶる向きには絹糸矢羽根の真田織裏鹿皮附きの鼻緒或は縞鹿皮袋折中に風通入り、夏向きとしては墨絵の鹿皮などの好み最も好く(代価三圓乃至五圓位)縫取り鼻緒となれば贅沢この上なし、官吏向きは南部表に台は堂島形高さ二寸二三分位鼻緒は太き鼠色鹿皮又は一楽織裏革太き分にて上品なれど悪くいはば野暮の方なり(代価一圓七八十銭乃至二圓位)、商人向きは南部表に台は中横柾の堂島形又は両繰形高さは中高にて鼻緒は一楽、タカハラ鼠鹿皮の中細好み多くて総て蛋白なる品九部通りの流行なり(代価一圓七八十銭乃至二圓五十圓位)、芸人向きの好みは南部表又は鬼藤の縁なし表、台は桐の横柾か或いは神代杉の横柾、形は両繰形、日光形等にて(代価二圓前後)鼻緒は黒八幡、無地菖蒲、茶羅者などが八分の流行にて最も意気なりもっともややにやけたるは両繰又は後圓小町の台に表は南部或いは藤の白晒しなど鼻緒は繻珍織、風通織の裏鹿皮附き等にて俳優ならば女形向きなるべく俳優中にても上等株は渋きを好み鈍優は概して華美やかなるを好むようなり(代価は安き分にて二圓位)、職人の親方向きは南部表に台は幅広の堂島形高さ一寸五六分位鼻緒は黒八幡、無地菖蒲、雨菖蒲、黒の塗革等にて鼻緒のすげ方は俗に川岸風とて前坪上りて堅く横鼻緒の緩さが流行なり

女物

貴夫人向きは年齢二十以上三十位までの処にては南部表に白木台或は後圓小町、鼻緒は繻珍のじみなる丸物又は本天ワナ、鼠利休など最上品なり(代価二圓乃至三圓極上等は五圓位まで)

令嬢向きの好みは藤晒し表に黒塗台、又は二段小町、後圓形、鼻緒は夏向きには白絽に墨絵の山水、花鳥類最も流行なり其他繻珍裏本天、又ワナ天の友仙は香取屋の新案にて本年始めて売出したるが品位好く奇麗なれば十二三より十六七までの令嬢には恰好にて流行なり(代価二圓乃至四圓位)

商家の内儀(年齢二十以上四十までの分にて)向きとしては南部表に後繰台、鼻緒は、黒、鼠、納戸等の本天に限るようなり

芸妓二十歳以上三十歳位までの年増株には幅広の南部表又は鬼藤の縁なし等台は堂島、両繰、前繰、後歯にて鼻緒は焦茶、柳茶、二石緒等(代価二圓乃至三圓位)十七八歳位の処にては表、台は前同様なれど鼻緒に古代紫と白の抱き二石を用い(代価二圓位)十四五の半玉向きは源平二石、一文字本天が最も流行なり(代価一圓六七十銭位)

此他昨春依頼貴族の婦人令嬢等に用いらるる東草履は香取屋の新案にて最も意匠を凝らしたる拵えにて従来の京草履と異なり表は廻り藤の中に繻珍の切地を張りたるものにて三枚重ね又二枚重ねもあり鼻緒は好みにて因りて種々あり

明治期は差歯(歯を台に差し込める下駄)は少なく、草履と足駄(画像4段目左のような下駄で二枚の歯が交換できる作り)以外は駒下駄(一つの木から刳り抜いたもの)の部類に入ります。前側が斜めになっているのはノメリ、女性ものは後ろ側が丸い形状をしており、これを後丸(あとまる)と言います。

この他だと、書生が履いていた朴歯の高下駄や一本歯などがありました。朴歯の高下駄は画像3段目右のような形をしていますが、歯の部分だけを交換できる作りになっています。金銭的に余裕のない書生にとっては経済的な履物でした。朴歯の歯を接着する際に、おが屑に水を少し混ぜて糊にすると聞いたことがあります。

下の画像は、青梅の「昭和レトロ博物館」に展示されている古い下駄です。今では手に入らないような台や鼻緒もあり、昔の下駄を見られる貴重な資料としても価値があります。

私の下駄

夜嵐

左は中学生の時に、右は去年購入しました。一般的には相小町と呼ばれています。私が購入した下駄は「夜嵐」と名付けられていました。静岡で作られていましたが、残念ながら巻き込まれ倒産をしてしまったらしく、現在入手することは難しいようです。夜嵐が洒落ているのは、裏側と刳り抜かれている側面に朱色が塗られていることです。下駄屋の店主さんによると、「紅を引く」という意味が込められているそう。一見目立ちませんが、こういった部分に女性らしい艶っぽさを感じます。左の鼻緒は二色別珍、右は絞りと別珍の捻りです。どちらもデッドストックです。

左は中学時代から履いているのでボロボロ。だいぶすり減っていますが、ゴムで補強し摩滅するまで履くつもりです。

右近

右近は、低く安定感があるので歩きやすいです。どちらも3年前、着物を再開した頃に購入しました。鎌倉彫と市松模様の台が気に入って選んだ記憶があります。鼻緒は店主さんに選んでもらいました。使用頻度が高かったせいか、右側はダメージが結構あります。表面が剥げたらボンドで修復、削れてしまったらマジックペンで色を塗りつぶすと良いですよ。

艶消し塗り相三味と芳町春慶塗

三味線の形に似せた粋な下駄。艶消し塗りがその雰囲気を引き立たせているかのようです。鼻緒は余所行き用の別珍で、これも店主さんに選んでもらいました。この渋好みがとても気に入っています。まだ私が履くには恰好良すぎるので、時機をうかがっているところです。右は、母親が娘時代に買ってもらった春慶塗の芳町です。細い革の鼻緒が付いていましたが、当たりの良い太い鼻緒にすげ替えてもらったとか。でも履かないというので譲ってもらいました。鼻緒が年配向けなので少し地味です。

堂島と表付きの日和下駄

千両下駄に表が付いた堂島です。購入したのは女物ではなく、男物の小さいサイズです。表は野崎表で、私のは編みが荒いタイプです。一番気に入っているので頻繁に履いています。お洒落なレストランや美術館もこの下駄で出かけています。

右は、台のみ骨董市で購入しました。割れたり剥がれたりしないので南部表だと思います。戦前に廉価な支那産の表や桐材がありました。大正末のある記事では長持ちすると謳っていますが、品質は値段相応だったようです。日和下駄は差歯のものもありますが、天気の良い日に履くという意味もあるので歯の低いものと解釈して良さそうです。

右近 訪問向け

下駄は鼻緒によって格式が変わります。左の下駄は右近の塗りで、蝶の螺鈿細工、鼻緒は兎の刺繍が施されています。正式な場では草履が相応しいとされていますが、この下駄で結婚式に出席しても問題ないとのこと。店主さんは「口煩い老婦人がいなければ大丈夫」と仰ってました。勿論、二次会やちょっとしたパーティーにも可。兎の鼻緒は吉祥文様なのでお祝い事にはピッタリです。ちなみにお正月の初詣はこの下駄で参拝しました。

右も同じような理由から正式な場でも問題ないそう。鼻緒は別珍で格式あるものですが、台が桐の焼きなので二次会などの方が無難かもしれません。奈良ホテルや東京ステーションホテルへの食事はこの下駄で出かけました。

男性の場合、昔は正式な履物といえば表付きの柾目下駄でした。柾目は近代和風建築でよく見られる材木です。自然が織りなす美しさ、とても贅沢なので正装には相応しい逸品です。女性の正装ならば南部表草履が素敵だと思います。足元がお洒落に見えますよ。若い方の正装なら、黒塗りのぽっくりも可愛いです。歯が高いものばかりでなく、低いものもあります。通っている下駄屋のお客さんで、ぽっくりを履いて式に出席した方がいたと聞きました。ただ音が特徴的なので、予め式場に確認の電話をしたそうですが。

芳町

リーズナブルな値段で入手できる白木の芳町です。下駄と言えばこの形を連想する方が多いのではないでしょうか。いい着物には格式が合わないので、普段着か散歩へ行く時に履くのが向いています。

直履きの下駄は注意が必要です!すり減った足袋で履くと滑るので怪我の原因になります。

下駄や鼻緒の値段も記載したいのですが、お店によってバラバラなため参考にならないのでやめました。

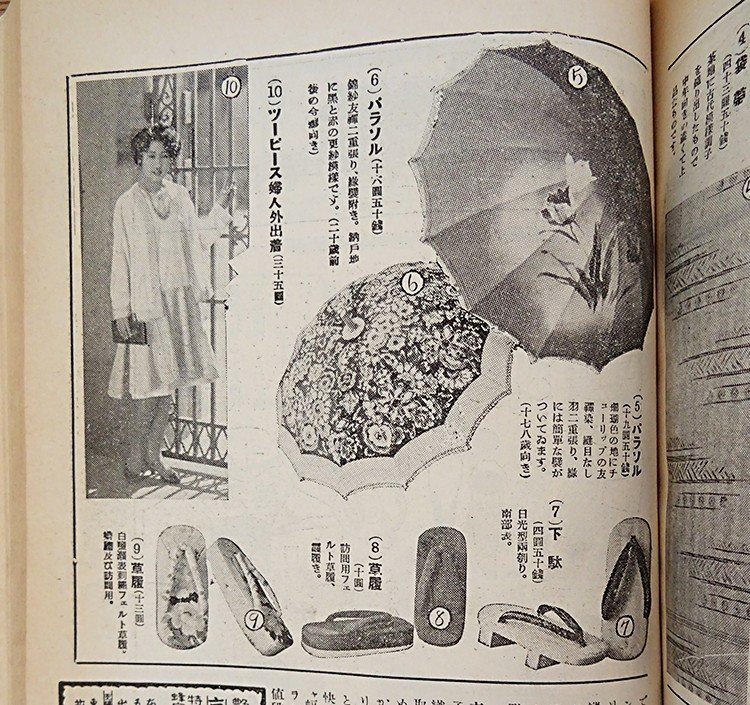

内履きにお勧めの草履

下駄ではありませんが、自宅でスリッパ代わりにしています。値段はリーズナブルで、浅草寺周辺で入手できます。本来は外履用なので、夏祭り用にお勧めです。安い焼きの重たい下駄よりも軽く履き心地が良いですし、足が擦れることもありません。

戦前阪急百貨店の草履

ヤフオク!で見つけ、阪急百貨店のブランドに惹かれて落札しました。麻に紫陽花の刺繍が施された夏用の草履だと思います。ゴム底です。大正中頃、上方ではゴム底下駄が盛んに売れていたそうです。

下駄は浴衣だけではない

下駄は浴衣に合わせるものと仰る方も多いですが、そんなことはありません。ただ、お祭り用の浴衣セットで売られれいる下駄は駄目です。履きにくい、重たい、台・鼻緒の作りや素材が着物には合いません。

先程の項目でも記載しましたが、台と鼻緒の質により格式が変わります。鼻緒なら別珍(絹)、刺繍、織りなら綿素材よりも格が上、台なら形を考慮し柾目や表付きが良いです。

普段着で気楽に出かける場合、お洒落してレストランで食事する場合、ちょっとしたパーティーへ出席する場合、下駄でも様々なTPOに対応可能です。ただ、お葬式では草履が良いです。喪服用の草履でも、葬式後に鼻緒をすげ替えれば普段でも使用できます。

納得する知識を身につける

私は本職ではありませんが、知識と経験を得るのは可能です。背景の歴史を調べたり、不明な点は下駄屋の店主さんにお聞きしています。知識を備えていれば周りの声に流されず、自分がしたいスタイルを明確化できる利点があります。正しいか間違っているかの二択でしか判断できないのは、短絡的で実に残念なことではありませんか。不明な点はお店の方に相談するのが早いですが、自ら学ぶことも大切です。知識は、考えを構築するのに重要な役割を果たしてくれます。

私もまだまだ知らないことだらけですが、下駄のことをもっと知りたいと思っています。

下駄の流行

明治時代〜昭和初期までを簡単にまとめてみました。

明治中期

明治中頃になると年々贅沢な傾向へ。着物と同じく年齢や職業によって一応の分類がされています。

◆男性◆

・台

堂島、両刳形で横柾目や桐柾の白木が人気で、高さは2寸(約6cm)が標準的とされていました。表部分は上等な南部表がよく売れており、白く晒した藤(とう)を蝉のような形に編んだ蝉表も登場。棕櫚の葉を晒して編んだ表も一時期流行しましたが、長持ちしないとの理由から廃れてしまったようです。

明治末〜大正頃の藤表(蝉表)。江戸東京博物館に展示されています。

・鼻緒

鹿皮、白滑し、茶利皮、鶉革、縞羅紗地、無地羅紗、セル地などがあり、中でも鼠色に染めた鹿皮が一番人気だったようです。太さは2cm程。凝ったものだと、一楽織という絹の鼻緒がありました。夏は薄色が流行。

・上物

東京の洒落た人の間では、柾目南部表の台に塗革の鼻緒をすげるのが流行。更に上等品では、寄木張りや白檀に平彫りを施した贅沢品も作らるように。

◆女性◆

・台

一番は堂島、次いで小町、半四郎形や藤締堀形という台もありました。男性と同様に横柾目が人気。同時に白木、黒の艶消し、黒呂塗りなども流行。ポックリは田之助形とよばれており、若い娘の間で流行。表は南部や藤の蝉表が多く、少数ながら田之助形にも表を付ける贅沢な人もいました。

・鼻緒

天鵞絨(別珍)がほとんどで、色は年配以降だと黒や納戸色、若い奥さんなら藤紫、海老色、青竹色が人気。夏向きなら絽の白、繻珍。

・上物

後丸、小町形、ポックリ形で、黒塗り、黒か朱の本蒔絵、青貝の装飾が施されているものが好まれていました。

大正時代

関東大震災後、男性の洋装化が急速に進み、反対に下駄は衰退の一途をたどります。道路事情などから、上物よりも手軽で軽快なものが人気を呼びますが、やはり訪問用は上等なものを求める人が多かったようです。

この頃、台の主要産地は山形県でしたが最上級品となると表も台も南部産。棕櫚を使用した表は岐阜地方、川越方面が有名な産地でした。

◆男◆

震災前までは、普段用に桐柾目の直履き(表がないもの)がありましたが、震災後になると男性用訪問下駄はほとんど廃れてしまっています。一部の粋な人の間では、柾羽根、両刳の角丸(四隅の角が丸く削ってあるもの)が流行。大正末には支那桐が関西方面から広まり、安価なことから品切れになるほど需要が伸びます。ただ、日本桐よりも割れやすかった為、上等な下駄を作るには向いていませんでした。

◆女◆

外出用には白木表付きの後丸、かき合わせ塗り(柾目が見えるように塗られたもの)の両刳形か吾妻下駄を履く人が多く、普段用には黒塗りの日光形が安価なことから人気を得ていました。この頃より、女性物も更に安価な支那桐の台や、支那竹を加工した表が出回るように。訪問用は特に変わりなく、南部表に黒塗、両刳、蒔絵が主流。中でも南部表は特別注文の高級品になっています。大正末には、靴のようなシューズ型という台も登場し若い人が好んで履いていました。

昭和初期

個人的な関心は昭和5年までなので、それまでの流行にしぼっています。

◆男◆

昭和に入ると流行の傾向を見つけることができません。よほどの通人でもない限り、特別な思い入れはなかったのかもしれません。

◆女◆

台の形や表は今までと変わりはなく、塗りだと艶消し塗りや目生塗(木目を表現した塗り)が好まれ、鼻緒は太めが主流になっています。普段用は昭和に入っても日光型が多く出回っていました。また、関西地方でセルロイド張りの下駄が大流行。安い下駄がそれなりに見え、汚れにくい点から普段用に履かれていました。訪問用も大きな変化はありません。

下駄屋さんの選び方

私の通っている下駄屋さん

下駄に限らず、私は気に入ったお店以外で買い物をしたくないタイプです。通っている下駄屋さんは、東京から電車で約1時間半程の地方都市にあります。明治から続いている老舗で、今でも男子高の応援団員が朴歯の高下駄や一本歯を買いにくるそうです。

昨今、下駄職人も下駄屋も少なくなっており、仕入れでも珍しい台や鼻緒が手に入らないと聞きます。通っているお店では、店主さんが保存しておいた昔の台を譲ってもらっています。鼻緒は少しだけ昔の物から現行品まで。

店主さんは身体に不調を抱えているため、「沢山のお客を相手にするのは難しいから、お店のことは宣伝しないでね」なんて言われています。骨董市で頻繁に下駄の購入先を尋ねられるのですが、申し訳ないながらに品川の丸屋さんと答えています…。丸屋さんも素敵な台と鼻緒がたくさんあるのですよ!下駄が欲しいからお店へ伺いたい!とまで言い出したおばさんがいて吃驚しました。スマフォやPCは持っていないと言うので、その場で丸屋さんの電話番号を調べてお伝えしました(笑)

下駄屋さんを選ぶ時の注意

購入後もメンテナンス対応をしてくれるお店をお勧めします。メンテナンスで一番お世話になるのは鼻緒の調整です。鼻緒を詰めてもらう時、前後どちらをしっかり詰めてもらうかは人それぞれですが、歩きやすくなるまで丁寧に調整をしてくれるお店が絶対に良いです。きちんと調整されていないと怪我の原因になります。転倒する時は、鼻緒に体重の重さ3倍の負荷がかかりますので、くれぐれもご注意下さい。せっかくすげてもらった鼻緒が切れてしまうのは悲しいことです。鼻緒も安くありませんからね。

下駄の選び方

注意

下駄屋の店主に教えて頂いたことを書きます。草履もそうですが、鼻緒の調整ができないものはお勧めできません。画像左は鼻緒の調整やすげ替えが不可、右は可能です。いくら台の履き心地が良いと謳っていても、鼻緒が切れたらすげ替える事もできず終わりです。緩んだり伸びても調整すら出来ません。合っていないまま無理矢理履いていると足を痛めてしまいます。

台

下駄を購入する時は、まず台から選びます。店では台に鼻緒がすげてある状態で並んでいることが多いですが、店の人に声をかければ台のみを出してくれます。下駄初心者の方なら右近型をお勧めします。歩きやすく疲れにくいです。鎌倉彫など可愛いものがあります。ただ、下駄裏のゴム部分に小石が食い込むのでそこが難点です。

右近型でなくても、台の裏にゴムの滑り止めを付けてもらった方が安全です。野暮ったく感じる方もいるでしょうが、付けずに怪我をした話をよく聞きます。下駄特有の音を愉しめませんが、現代の都市生活と下駄の相性はよくありません。美術館など静かな場所だと音が目立ちますし、安全のためにもゴムを付けてもらうことをお勧めします。その方が下駄の減りもなく、持ちが良いです。

鼻緒

台が決まったら次は鼻緒です。鼻緒は太い方が履き心地が良く持ちも良いです。細い方が粋好みのではありますが、足袋や着物の裾を傷めることもあります。大正中頃は細い鼻緒が流行していました。鼻緒の太さも景気によって左右されていたと、今西卯蔵は『はきもの変遷史』で取り上げられています。ちなみに、昔の学生は麻の短い紐をポケットに忍ばせておくのが嗜みでした。それほど鼻緒はダメージを受けやすい部分ということです。

お勧めの素材は別珍です。値段も良いですが、直履きしたくなるほど肌触りが気持ち良いでし、余所行きにも使用できます。

足に合わせる

鼻緒が決まったら納得がいくまで調整をしてもらいます。前後どちらを詰めた方が、自分の歩き方や足に合っているかを確認しながら調整してもらうのが良いです。順番だと以下の通りでしょうか。

すげてもらう→歩いて確認→どこを詰めて欲しいか伝える→調整→歩いて確認→確認の結果問題なし→鼻緒を仕上げてもらう

足に合っていないのに、鼻緒を仕上げてしまう下駄屋はよろしくありません。仕事が適当だと判断していただいて構いません。

古い下駄

昔の下駄を購入する場合は、未使用品を選んだほうが良いです。履かれたものだと、元の持ち主の履き癖がついているので足が疲れますし、思わぬ怪我に繋がります。それから、必ず鼻緒が交換できるもの。経年劣化していると切れやすいので、そのまま履いていると怪我をすることもあります。私は、昔の下駄を購入した時はそのまま下駄屋さんに持ち込み、元の鼻緒を外して新しいのにすげ替えてもらいました。柔軟な対応をしてくれるお店もありますので、持ち込んで相談するのが良いと思います。

足元を見る

街中で着物の方を見かけると、つい足元に目がいってしまいます。主に女性ですが、ノメリ後丸を履いていると思わずトキメクことも屡々。男性で着物を召している方だと、雪駄か両刳型(二枚歯)をよく見かけます。二枚歯でも、書生が履いていた薩摩下駄(足を乗せる部分が俎板のように大きいタイプ)よりスリムな形で、黒塗りや柾目ならもっと恰好良いのにな〜鼻緒も上品な女性ものをすげたらお洒落だろうな〜と心中ボヤいています。ちなみに、私が一番好きな男堂島を履いている方には出合ったことがありません。

余談

ゲゲゲの鬼太郎のアニメ放送の影響からか、下駄を買いに来る男の子がいるそうです。90年代以降のアニメ版では、鼻緒が黒から朱に変わっているらしく、男の子でも朱をすげてもらいたがるとか。子供が下駄をカランコロン鳴らしながら歩く姿は愛らしいものです。話を聞いていてほっこりしました。

終わりに

戦前の雑誌から借用すれば「お洒落は足元からと申します」といった処でしょうか。下駄は台だけでも複数の形があり、それに加え鼻緒や塗りの組み合わせによって足元の印象がガラリと変わります。また、古風な装いでもモダンな装いでも全体の調和がとりやすい履物です。鼻緒は目立つ部分ではありませんが、その人のセンスが出やすい部分でもあります。自分の好みやセンスを細部までこだわるのは楽しいことですし、着るものや履くものが都度気持ちに合致していれば、傍からもお洒落に見えると思います。