きまって量子力学の入門書では省かれるドラマ

先日、こんなのを綴りました。

その後さらに気になることがあって、1925~1927年当時の論文をあれこれ再読しました。初見のものもあります。探したけれどウェブ上には見つけられなかったものも。

原論文の解読にあたっては、これまでいくつかの科学史書籍を参考にしてきましたが、日本語で読めるものとしては、以下の三冊が一番充実しています。いずれも原論文(多くはドイツ語)をひとつひとつ読み込んで、数式をチェックして、誰と誰がどういう風に影響し合っているのかも浮き彫りにしています。今私が検証している論文は、このシリーズでは第三巻で取り扱っています。1993年刊行。

すでに自力でいくつかの論文を読解してきたので、答え合わせ的な参照といえなくもないですね。

いくつか私のオリジナルの解釈がふっと脳内に浮かんだりもして。

そのひとつは、ディラックによる δ(デルタ)関数導入のいきさつについてです。

初学者向けの書物や講義では決まって「そういう関数があるのだ、これがないと話が進まないでそういうものだと思って覚えちゃってくれたまえ、詳しいことはもっと後に数学の書物に当たってほしい」で蓋されて、以後伏線回収一切なしというのがパターンのようです。

私がそういう書物を書き下ろすなり講義を行うなりするとしたら、どうやって生徒たちを納得させるかなと思いながら、ポールくんによるデルタな関数の導入がどういう理由と発想からなされたのかを、上に紹介した書物を参照しながら再追跡してみると…

二か月ほど前に、ドイツの盟友ハイゼンベルクが壁に行きあたってしまったのですね。行列と微積の両方対応に、量子力学を進歩させるにあたっては、デジタル(離散)とアナログ(連続)の両方をカバーできる数学が要るのですが、ハイゼンは天才肌の閃きマンである代わりに数学的議論をやり遂げるのが苦手で、ある論文のなかでそういう計算に挑んで「うわーんできないよー」と悲鳴を上げたようなのです。

(どうして「ようなのです」と距離を置いた書き方を私はしたのかというと、その論文については上の書物にある要約に目を通したぐらいで全文を拝見していないので断定的な書き方を今はできないのです)

それを読んだイギリス・ロンドン・ケンブリッジの無口な天才ディラックが「よし、ぼくがなんとかしよう」と、なんとかしてみせたのが、くだんの関数でした。1926年の論文です。

これにフォン・ノイマンがかちんときたのでしたね。「ディラックの技は見事なものだが、数学者として言わせてもらうならば、粗があって気に入らない。そもそもこんな裏ワザ臭いものに頼らず、もっと総合的に量子力学を数学言語で語り切れるような、すっげえ体系をこしらえてしかるべきではないのか」と。

調べてみると前年(1925年)より、ノイマンの師匠ヒルベルト教授(ちなみに若きノイマンは彼の助手でした)が量子力学をテーマにした講座をゲッチンゲン大で開いていて、実際の準備はお気に入りの愛弟子ノイマンに委ねていたようですね。

ハイゼンベルクが行列力学のアイディアを同大で講演したとき、ヒルベルトはそれが理解できなくて、助手のノイマンが「これって先生がずっと研究されてきた二次形式論と同じものですよ」と耳打ちされて「おおそうかなるほどー物理学者どもに物理学は難しすぎるようだねえ」と意を新たにして、それで新たに講座を設けてノイマンらに下準備させたのです。

量子力学に現れる、わけのわからないいろいろな関数について「これってベクトル関数とみなしたらどうやろ?」と最初に論文で指摘したのは、少なくとも物理学者ではこの方が最初だそうです。

ヒルベルト一派はそういう論文は書かなかったのかな?講義ではしていた可能性がありますが今のところ確認できません。ただ1927年に彼らが出した論文は、くだんの講義を元にしていると考えられます。

うーん私の頭の中に、何か緩やかな網の目が広がり、だんだん何か形になっていくのを感じます。

そうそう上で紹介した『量子力学の形成と論理Ⅲ』を再読していて、あっと思ったことがあります。ディラックのこの論文についてです。

当時のディラックは、電子の遷移確率について、電子「群」での遷移確率を考えていたとあって、ああなるほどと思いました。あれほどの天才でも、当時は電子についてなおも粒子のイメージでしかイメージできないでいたのだなって。

そういえばこの論文には、さらに十年前のアインシュタインのこの論文への言及があります。

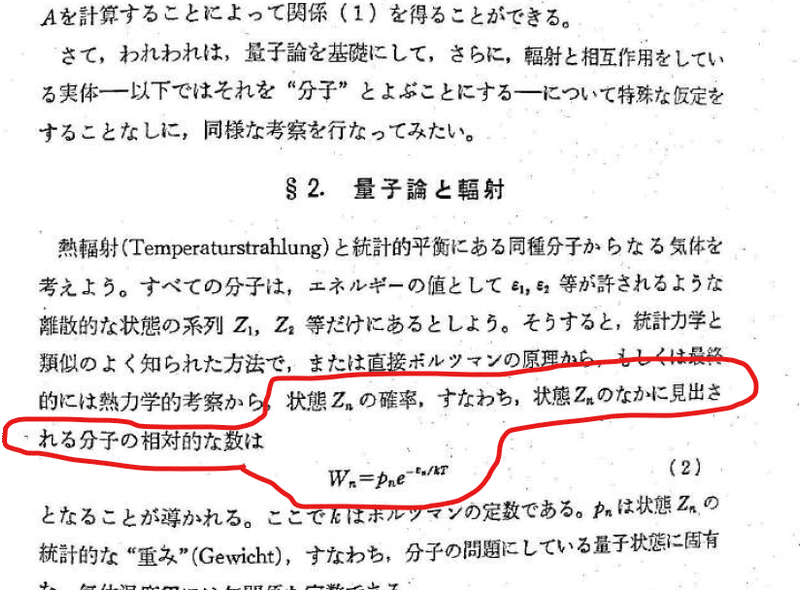

以下はこの論文の日本語訳より。確率の話が出てきますが…

アルくんはあくまで統計力学の考え方で論じています。十年後にポールくんがこの論文に言及した際にも、やはり同じ考え方でした。

「電子ひとつの存在確率」ではなく「電子がいっぱいあって、ある場所でのそれらの存在可能数」という風に。

それを「電子ひとつの存在確率」と明確に主張したのが、同じ年、ディラックのデルタ関数論文より少し前に出たという、マックス・ボルンのあれでした。(面白いことにポールくんは δ関数導入にあたって、ボルンのこの論文は読んでいなかったようです)

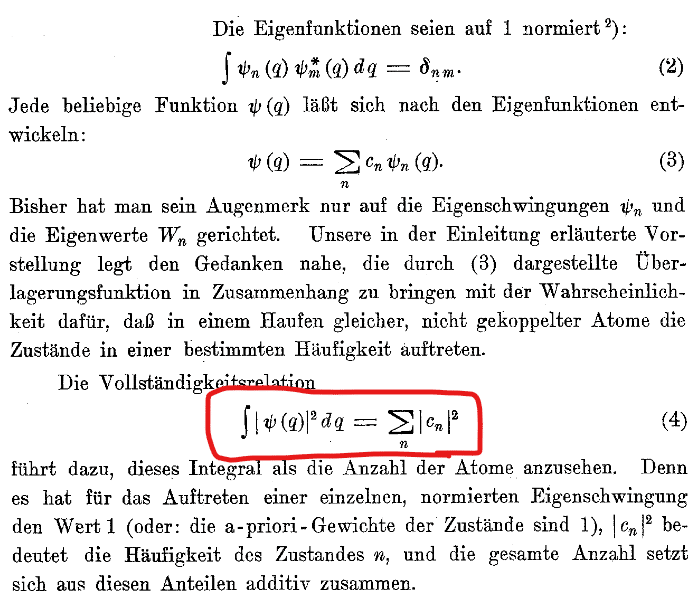

何か二乗してますね。電子の存在確率は波動関数 Ψ の二乗で、それを積分すると1になるよーという内容です。(赤で囲んだところ)

ドイツ語によるこの原論文の全文、改めて探してみたのですがウェブ上には見つからなかったので、代わりにその英訳をリンクしておきます。

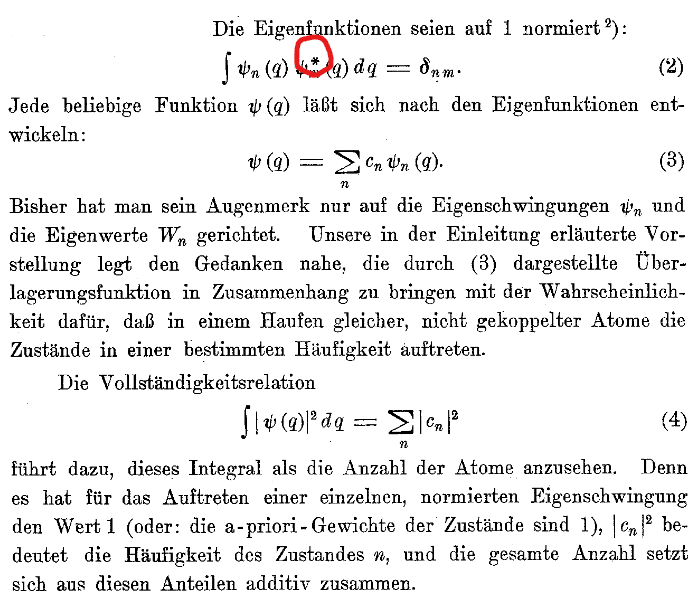

実はこの論文、もうひとつ画期的なことを提唱しています。「*」です。共役複素数です。これを波動関数 Ψ に使っています。

詳細は後日、同年のシュレディンガー論文について分析する際にお話します。シュも Ψ と Ψ* のペアには(ボルンとは別個に)気づいていたのですが、彼は電子について粒子のイメージを抱き続けていたのが災いして、このペアを掛け算して「電子の存在確率だよーん」とあっけらかんと主張する大胆さに至る、その一歩をついに踏み出せないで終わったのでした。

当時の天才たちの激突ぶり、ほとんど神学論争ですね。「イエスは笑ったのか否か?」みたいな。およそ百年後の現代にいる私の目には、夜明け前のトワイライトの下で繰り広げられる、知性と知性の大死闘という風に映ります。

つづくかも

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?