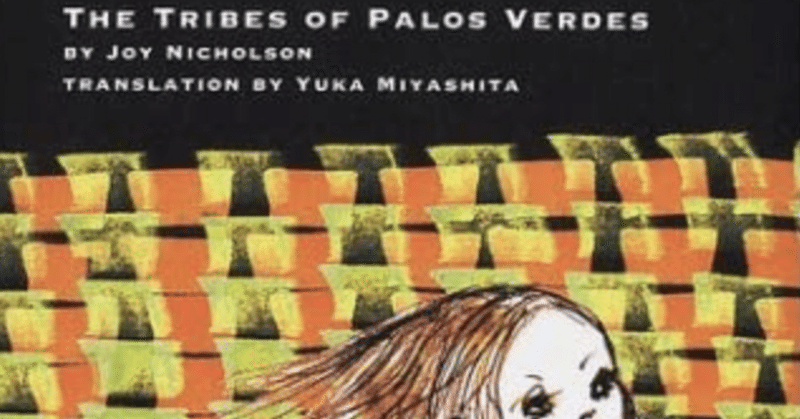

ブックレビュー*The tribes of Palos Veldes(波のかなた)

悲しい気分の時は、悲しい物語が読みたくなる。

ここ数日気分が晴れない日が続いている。noteの更新も遅くなってしまった。

私の同僚がすい臓がんのステージ4だとわかった。すでに他の臓器にも転移している。

彼は私にとって兄のような存在だった。自分のオフィスでも働けるけど、怠け者の私は誰かがそばにいる方が仕事が捗るので、彼のオフィスによくお邪魔して仕事していた。彼はいつでも受け入れてくれた。

後ろで働いている彼に、時々振り返って色々な話をした。家族のこと、友人のこと、新しく来たボスについて、彼の飼っている猫のこと、奥さんや子供のこと。なんでも話したし、何をいつ話しても、低くて甘いダンディな声で、深い見識に裏打ちされた言葉が返って来た。

パーフェクトな人と言っているわけではない。パーフェクトな人なんていない。だけど、彼のことを嫌いな人はいないと思う。誰にでも優しくて、ちょっと失礼なんじゃないかと私がハラハラするようないじり方をされても、余裕でわっはっはと笑っていた。

一度大げんかしてしまったことがある。彼の仕事全般に対するやる気のなさに、私が切れてしまったのだ。今となってはものすごく後悔している。何年も前のことだし、しばらくギクシャクしたあと徐々に普通に話すようになったけれど、時間が巻き戻せるならあの時の私の生意気な舌を麻痺させて喋れなくしてやりたい。

すい臓がんの予後の厳しさ、彼が今対峙している恐怖と苦痛、彼と笑いあったたくさんの日々なんかを考えていると涙が出て来て止まらなくなってしまった。そして運悪く、彼は突然私の部屋のドアをノックして開けた。

私の目は真っ赤だったので、もう言い訳もできず、「あなたに苦しんでほしくない。あなたは私にとって本当に特別な、大好きな人だから」と口に出すと、彼は私を抱きしめてくれた。どっちが病人でどっちが励ましているのかわからない。

ちなみに恋愛感情は一切ない。

それよりももっと揺るぎのない感情、、、、私のお兄ちゃんのような人なのだ。

彼は私に言った。「医者がなんと言おうが、あとどれくらい生きるかは僕が決めるんだ」と。その時は彼の気丈さに打たれて、もしかしてこの精神力で奇跡が起きるかもしれないと思った。でも最近では仕事場にもなかなか来ることが難しくなって来ている。彼の部屋の明かりが消えているのを、そのドアにかかった彼の名前を、悲しい気持ちで眺めている。

******

「波のかなた」という放題がついたこの本。原題はThe tribes of Palos Veldesという。パロス・ヴェルデスはロサンジェルスの南、ロングビーチにほど近い海沿いの高級住宅街。切り立った崖とその周辺のビーチに砕け散る波しぶきがサーファーに好まれる風光明媚な小都市である。直訳すると『パロス・ヴェルデスの部族』となるのだけど、部族って誰のこと?

私的には、経済的には恵まれていても愛もなく崩壊していく家庭の中で寄り添うように生き抜こうとした14歳の女の子メディナと、双子の兄ジム、この二人のことを『部族』と言っているのだと思う。お互いがお互いを完全に理解し、彼ら以外の誰も彼らの言葉がわからない。孤独で、固い絆で結ばれた、部族。

取り返しのつかないことばかりが起こる、とてもリアリスティックな話である。14歳の女の子が体験することとしては、かなりのハードさ。いじめ、両親の不和、母親の精神的疾患、そしてメディナが何よりも愛する、いや愛するというよりは自分の一部のような存在のジムが、ドラッグに溺れていく。彼女はその中で、どこか悟ったような、哀しさを隠した大人びた瞳で、ガリガリに痩せた細い腕で、一心不乱にサーフボードに乗り、大きな波に立ち向かっていく。

ハッピーエンドとはとても言えない。なのに、読んだ後のこの清々しさはなんだろう。

人生の正念場というのが、誰にでも訪れる。一度だけの人もいるし、何度も正念場が訪れる人生を送る人もいる。そしてその人生の正念場に、どれだけ全力で勇気を持って立ち向かえるか、に、その人の本質が出ると思う。メディナの立ち向かい方は、心に深い感動を呼び起こす。

私も大好きな人がこの世界からいなくなってしまう前に、後悔しないようにできることを考えたい。

祈る以外に私にできることはないと決めつける前に、何かできることがきっとあるはずなのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?