メン・アンド・ウーメン

前回は息子と娘の話しでした。今回は「メ」で、メン&ウーメン。男と女のちがいがテーマです。

「男とは」「女らしさは・・」といったステレオタイプの言説を生理的に受け付けない方がいらっしゃると思います。その場合は是非、読み飛ばしてください。

ぼく自身は姉二人・妹一人の女家族で育ち、学校は共学で、就職して女性が多めの職場を経験し、いま妻一人・娘二人の家族と過ごしています。女性との関わり方では人一倍苦労しました。

そうしたなかで、男女のちがいに関連する書物を30冊以上読みこみ、実践を通じて研究しました。

「男女のちがい研究家」を自称し、プログラムに仕立てて企業研修をよく行いました。毎回好評でリピートのオファーが多いプログラムでした。

いまはもう、男女のちがい研修はやりません。LGBTやSOGI(性的嗜好・性自認)について勉強し、もはや「男だから・女だから」と主張する時代ではないと認識しております。

そんな前置き(言い訳)をしつつ、まず、男と女のちがい本のベストである『ベストパートナーになるために』をご紹介。

著者のジョン・グレイ博士の金言は「男は火星から、女は金星からやってきた」。

男性は火星=マルス(力の象徴)、女性は金星=ビーナス(美の象徴)で、男と女は別な星の生き物である。自分とパートナーは行動原理が違うことを前提に付き合うべし。

男性は「ミスター・フィクサー」であり、問題を解決したがる。女性は「教育委員長」で、パートナーにアドバイスや批判をして彼の行動を変えようとする。

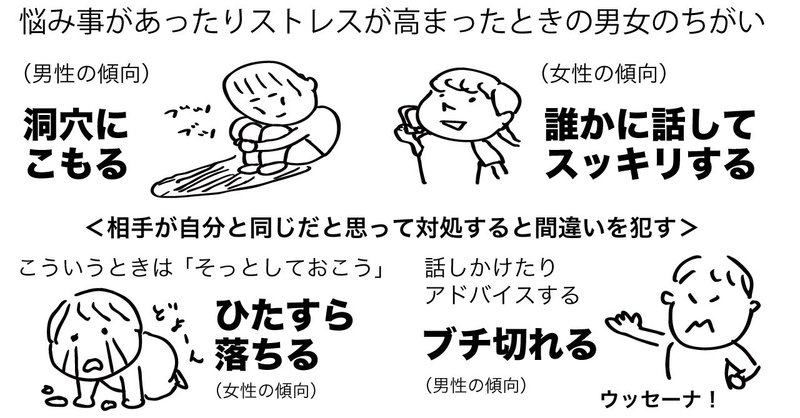

ストレスが高まったときの反応が男女で異なる。男性は悩み事があると「洞窟」にこもり、解決策を考えつくと穴から出てくる。逆に女性は悩みごとは誰かと話すことでスッキリする。

恋人や夫婦のパートナーシップに役立つ事柄が盛り沢山で、目からウロコが落ちるジョン・グレイ博士の本。次にオススメは『オフィスのベスト・パートナーになるために』。

こちらは職場の男女ちがい編。多くの職場は男性優位であり、女性は火星のルールに合わせて行動しなければいけません。そのための工夫が述べられています。

ところで、ぼくが男女のちがいを研修しよう!と思ったキッカケは10年ほど前のことでした。

ある企業で社長特命のワークライフバランス推進チームが立ち上がり、応援に入りました。社内各部署から女性社員が集まって先行事例収集や社内ヒアリングなど半年間の活動を経て、経営会議で提案したものの、役員から賛同が得られず却下。

提案が受け入れられなかった原因をメンバーと振り返って出てきたのが、提案のアプローチに対する反省でした。メンバー内では「絶対こうした方がいい!」と確信をもって訴求したのですが、経営陣にまるで響いていなかった。

役員は50代の男性ばかり。彼らを落とすにはどうたらよいのか!? 原因を追究し、対策を調べるなかでジョン・グレイ博士の考え方と出会いました。

分かったのは、直感やイメージで訴えても彼らは理解できないこと。男性を説得するには「ロジック」と「データ」で攻める必要があった。プレゼンを再構成してもう一度提案したところ、前回より賛同が得られて一歩前進となりました。

つづいて、『話を聞かない男、地図が読めない女』は、男女ちがい本の古典です。書名にあるように、男性は空間認識、女性は言語領域に優れています。

本書では男女のちがいが生じる理由がエビデンスをもとに解説されます。例えば、女性は一日に平均2万回、男性は一日平均7000回の言葉を発するというイギリスの調査が紹介されていました。

パパたちは職場の会議や商談で7000語を使い切っており、家に帰ると「もう話しをしたくない」という気分。でも、子育てで家にこもっていたママは500語ほどしか使っていません。

そこでパパが帰宅すると、「残り19500語を使える大人がやっと帰ってきた!」と機関銃のように喋りますが、対応できません。日中のうちに仲のよい友達と電話するなどして、2万語を使い切っておくのがよいです。

又、これは私見ですが、コミュニケーションは使えば使うほど上達するので、コミュニケーション能力は女性の方が上。しかし職場では男性優位なロジカルシンキング(結論と要点だけ)が幅をきかせてる。本来は女性の方がコミュニケーション能力は高いのに、男性の低いレベルに合わせてあげないといけないのです。

男女のコミュニケーションのハウツー習得は『察しない男 説明しない女』が最適。具体的なフレーズに落とし込まれて実践的。

男と女のちがい研修プログラムは当初、男性職場で苦労している女性社員を応援する意図で行いました。それが次第に、男性上司向けダイバーシティ研修として行うようになりました。

男性社会で通じていた方法論は、女性には効ききません。

例えば、ノルマで追い立てたり、競争心を煽ることで部下のやる気を出させようとするのは、達成動機や序列づけを重視する男性社会のやり方。親和欲求や人間関係を大切にしたい女性や、いまどきの部下には通用しません。

上司たちは、自分が教わったように指導して効果がでず、困惑していました。そんな上司たちにこう教えました。

「男性は問題解決を志向するが、女性は共感を重視する。目標必達!では響かないが、目標達成してチームで祝おう!と励まされたら、がんばる気持ちになれる」

男女のちがいが生じる理由として、狩猟・農耕、遺伝子、ホルモン、脳科学などが根拠とされています。その辺りの解説は、NHK特集の本がよくまとまっています。

実際のところ、説として聞く分には面白いのですが、男性脳・女性脳にしても根拠は結構曖昧です。日本人論と似ていて、論者の解釈に依っている部分が多いと感じます。

性差より個体差が大きい。この数年でいえば、男性的な傾向をもつ女性が増えています。間に受けず、星占いや血液型占いと同じ感覚で付き合うのでよいのかなと思ったりします。

と、再び言い訳をしつつ、男女のちがい関連書でその他オススメをご紹介します。

マレさん『この人と結婚していいの?』は、結婚や恋愛の場面で男女ちがいのポイントを解説。男はウルトラマン、女はシンデレラになりたい。

DaiGoさん『男女脳戦略。』はメンタリストによる男性脳と女性脳の見分け方など抜群の読みやすさ。男性脳はモノタスク、女性脳はマルチタスク。

『妻のトリセツ』が大ベストセラーになった黒川伊保子さん。10年前に出された『夫婦脳』は文章が難解でしたが、作風が変わりました。

ある本のあとがきに書かれた黒川さんのエピソードが素敵でしたので、こちら引用して本稿を終えます。

私が10歳くらいのことだったと思う。ある日の夕方、私は母と盛大に親子喧嘩をした。どう考えても、私の理屈のほうが正しかった。その証拠に、母は、泣いてごまかそうとしたのである。それがまた卑怯に思え、私は大いに憤慨していた。

そこに、父が帰宅したので、私はことの経緯を父に告げた。絶対に父は私の味方をしてくれると信じて疑わなかった。なのに、とうとうと経緯を語る私に父は、ぴしっと、こう言ったのである。

「どちらが正しいか、俺は知らん。しかし、母親を泣かせた以上、お前が悪い。よく覚えておくといい。この家は、母さんが幸せに暮らす家だ。母さんを不幸にしたやつは、それだけで負けなんだ」

私はショックだった。意外にも、爽快なショックだったのである。

父が母を徹底して尊重したことは、娘の私にとって、本当にありがたいことだった。そのおかげで、男性に対してとても無邪気な信頼感を持つようになったから。男は、いったん愛すると決めたら、いちいち評価なんかしないものだと、すとんと信じられたのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?