文系にもやさしいクルマメカ解説・脚が肝心

大抵のクルマは四つのタイヤで全重量を支えています。そのタイヤを支えているのは実はサスペンション、懸架装置です。バイクならば上下に動くようなアームを伸ばすか、望遠鏡の様に伸び縮みする(テレスコピック)サスで済み、極端な例ではサスペンションなしのフレーム直付け後輪(一部のハーレー等)なんてのもあります。

昔の車はそれまでの馬車の様に単純に左右の板バネで車軸を吊るしただけで済みました。この板バネが意外にも万能選手で、今でもトラックやSUVを中心に広く使われています。ただ、重い荷物には耐えられてもソフトな乗り心地には程遠く、乗用車の足回りは馬車から様々に進化してゆくことになります。

サスペンションの大前提としてバネより下の重量が軽いほど優れた性能を発揮する事になります。重い車ほど乗り心地が良いのは物理の法則に則って、その方がサスペンションからの入力に対して車体本体が動く量が少なくなるから、です。もちろん高級車だから高価な足回りを持っている場合が多いこともありますが。

トラックの後輪のような太い車軸は重く大きい上に片方の車輪が何かに乗り上げるともう一方の車輪も傾いてしまいます。だから、左右の車輪が独立して動くようにしたい、と独立懸架のサスが生まれました。クラシックカーの前輪もはじめは左右つながっていたものが独立して作動する様になります。この経過はSUVも同様。当初は左右つながった頑丈な車軸を前後にもつオーソドックスなタイプだったのが、相次ぎ独立式を採用する様になりました。

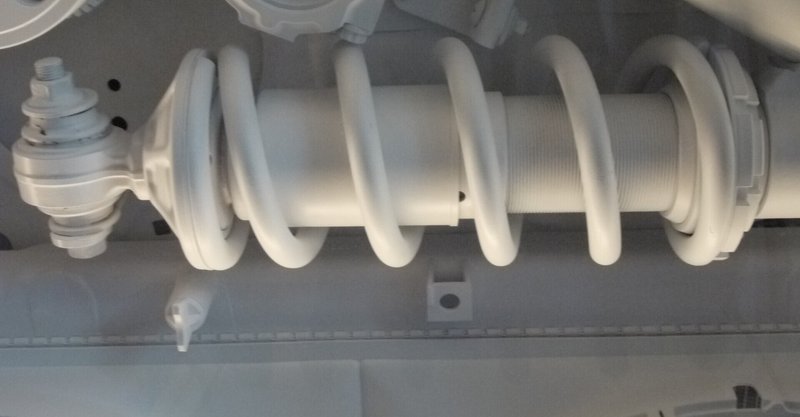

カローラが初代から採用し続け、いまや大半の前輪サスペンションに採用されている(マクファーソン)ストラット式はスプリング・ダンパーを兼ねた中心棒とスィングするアームだけで構成されるシンプル・安価でコスパの高い方式です。初代のフェアレディZやホンダ・シビックなどは4輪ともにこのストラット式を採用して登場しました。

一方でクラウンやコロナに当初から採用され、いまだにF1では定番となっている方式にダブル・ウィッシュボーンという方式があります。前から見ると平行四辺形が変形するような動きを見せるもので、部品点数や組み立て工数は多いものの、上手く設計してやれば車体の上下動に対して常にタイヤが路面と理想的な角度で接地するようレイアウトできる自由度の高さが魅力です。前輪駆動車には難しい方式と考えられていましたが、ホンダの二代目プレリュードが前輪駆動でこれを採用し、その後も上級車を中心に採用例が増えています。

後輪に使われるマルチ・リンク式も考え方はダブル・ウィッシュボーン同様で、コスト高と高性能が比例した方式です。他方、ハの字型に後輪が開いてしまうセミ・トレーリング式独立懸架はアーム部分を車体と斜め方向にスイングするよう配置したもので、車体が沈み込むと車軸の中心が地面に近いほうに引っ張られます。旧い日産車が好んで用いた手法で、サファリを制したブルーバードもハコスカのGT-Rも、ゆっくり走ろうのローレルもこの足回りを多用したものです。カーブでは外側のタイヤが遠心力に抗する形となるので好都合でしたが、マルチリンクの方がより正確な位置決めが出来るので、今や採用例はなかなか見つかりません。

国産車が揃って前輪駆動に方針変換した当時、問題となったのは後輪の懸架方式でした。これをしくじると安定性が損なわれるばかりか、コーナリングで前輪駆動の悪癖が顔を出してしまい、事故にもつながりかねなかったからです。

そこで当初は各社凝った仕掛けの後輪サスを開発して、前輪駆動の欠点つぶしに励みました。当初は前輪と同様ストラット式を応用する車種が多かったものの、シビック4代目などは4輪共にダブル・ウィッシュボーン式を奢るという大盤振る舞いを見せ、これがいまだに好事家たちに人気です。

クルマの後輪というものは実はクルマを真っ直ぐ走らせる上で、重要な役割をもっており、トラックのような固定軸が本当はとても直進安定性に秀でています。FFでもこの固定軸に倣った方式がトーションビーム式とかΩ(オメガ)式と呼ばれる、シンプルながら安定した方法に収束しつつあるようです。コの字型のたわみやすい鉄で出来たアームの両端にタイヤを配置して、左右のタイヤが別々の動きをする場合には全体がねじれる形で、一応独立懸架タイプに分類されてはいます。言ってみれば80年代がFFリアサスのバブル時代、以降はコストを抑えたデフレ傾向にあるともいえるでしょうか?

バブルの時代と前後してエアサスペンションを採り入れる国産車も相次ぎました。今通勤客を運んでいる電車もほとんどがこの空気バネを使います。ポンプで空気を加圧してバネの代わりを担わせようというもの。電子制御やセッティング、コスト面では到底普及クラスに採用されるはずも無く、特殊な用途に限られています。

空気ではなくオイルにこの代役を担わせようというニューマチック・サスペンションも古くからトライされました。シトロエンが1955年に発表したDS、宇宙船と称されたユニークなクルマは空気を入れたボールと油圧を組み合わせた足回りを持ち、タイヤ交換の時には自ら車高を最大に上げてジャッキ・アップ代わりを務めたものでした。

ガソリンエンジンの時代がEVに替わったら、フロントストラット、リアトーションビームの組み合わせを一変させる足回りが出現するでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?