日本選手権ラストチャンストライアル参加レポート

11日木曜日に行われた日本選手権ラストチャンストライアルに参加してきました。本記事はその参加にあたってのデッキ選択、当日の軽い対戦レポートになります。有料設定になっていますが全文が無料で読める投げ銭方式になります。支援の意味で購入していただければ幸いです。

はじめに

今大会は週末に行われる日本選手権ファイナルの最後の出場枠を懸けた大会になる。優勝以外に実質的なプライズはなく、いわゆるウィナーテイクオールの大会だ。予選ラウンド7回戦の後、決勝トーナメントを3回で行われた。自身の結果は予選ラウンド5勝2敗の9位、最終戦のバブルマッチで敗北を喫し予選落ちとなった。予選抜けの最低ラインが5勝1敗1分であったためこの9位という結果にはオポ落ちという意味合いはない。

プロツアー出場を目標として競技マジックに取り組み始め1年ちょっと、前に進んでいるという感覚は確かにあるがそれでも届かない。今までいろいろなカードゲームをしてきたがこれほどまでに難しく奥が深いものはない(別のカードゲームを揶揄している訳ではない)。このゲームはあまりにもミスに優しくない。相手が同じレベル以上であればミスをした方が当然負ける、今大会ではそれがすべてであった。細かいミスを始め、最終戦では負けに直結するプレイを手なりでしてしまいそのまま敗北した。デッキ選択までは良かった分自身の未熟さでこの結果を招いてしまったことに悔しさしかない。しかしこれで終わらせずに次の大会のためにつなげることが重要だと奮起しこの記事を書いている。

$5K Kaldheim Championship Qualifierの分析

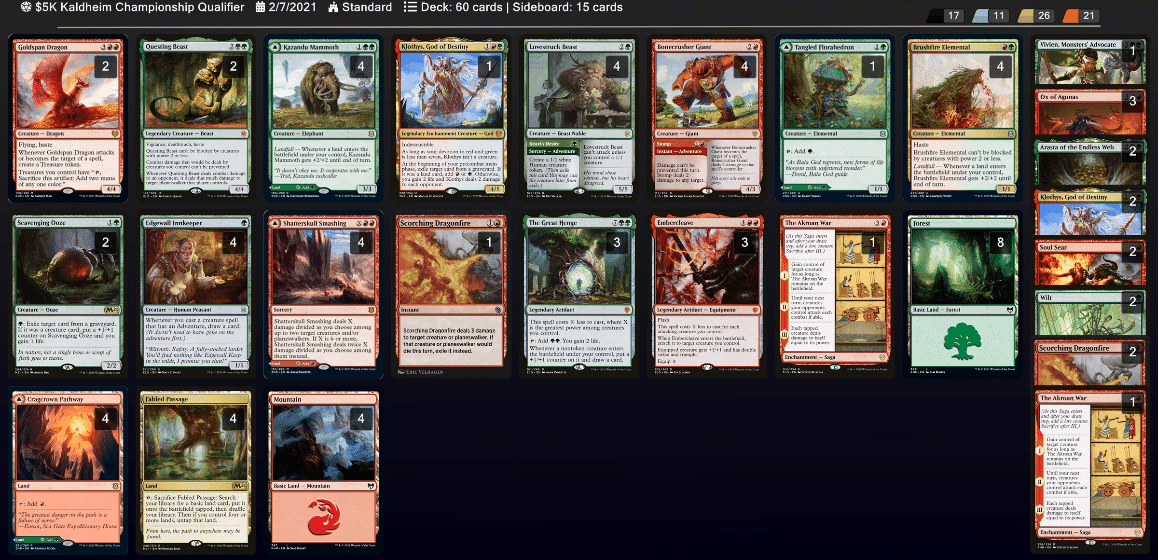

今回の参加にあたってまず見なければならないものがあった。先週末に行われた$5K Kaldheim Championship Qualifier、所謂PTQの結果である。

ラストチャンス予選前の競技的イベントだ。ほぼ毎週行われるSCG大会は現スタンダード環境の最新トレンドである。この大会の優勝はスゥルタイ根本原理、このデッキは前日の予選の時から結果を出していたが自分含め甘く見ていたプレイヤーが多かった。その結果、アドベンチャー系を狩りに来ていたラクドスミッドレンジを逆に狩る形となり優勝となった。優勝者はラクドス系統に大会中6回当たっている(内1回はジャンド)。またラクドスに不利な青黒ローグが少なかったのもこの結果を後押ししていたように受け取れる。

昨今のスタンダードは昨日勝ったデッキでは勝てないことが多くなっている。王冠泥棒、ジェスカイルーカ、ティムール再生、ウーロオムナスの長く続いた1強時代はとうに過ぎ去りトレンドの1個先を読んだプレイヤーが勝てる世界だ。事実この大会でも最新トレンドのはずのラクドスは負ける側となった。つまりラストチャンス予選に勝つためにはスゥルタイ根本原理というトレンドの1個先を行かなければならなかった。

デッキ選択

使用デッキはサイドボードに否認をタッチしたグルールアドベンチャー。否認をサイドに用意する案自体は自分の発想ではない。

全然負けなくて久しぶりの#1

— ryuumei (@ryuumei__) February 8, 2021

スゥルタイ流行ってるのでサイド否認がいい感じ pic.twitter.com/p6KyqLbu0D

Twitterに流れてきたこちらの案を採用させてもらった。スゥルタイ根本原理が流行ってきている現状でこの構成はしっくり来た。ここで重要なのはグルールにカウンターという要素を積んでいることだ。青黒ローグやイゼットフラッシュと言ったカウンターを軸としたデッキは現スタンダードにも存在する。

しかしローグはラクドスというほぼ確定で負けるマッチがあること、対グルールのサイド後に脱出カードまで加味すると到底脅威のすべてを捌ききれないという前環境からの問題があった。イゼットに関してはスゥルタイ根本原理が増えると予想される今回の予選ではローグを使うプレイヤーが多くなることは明確であったこと、イゼットフラッシュはローグにマッチ不利なことから使用するのを見送った。そして何よりイゼットフラッシはまだ出てきたばかりのデッキであり構築の最適化がなされていない、だからと言って自身がそれを行う技量はなかった。歴代を冠したデッキであっても環境初期と終盤ではデッキの構築は大きく異なることが多いのは歴史が証明している。環境的立ち位置が良くてもデッキ自体の強さを正しく認識するには重要なことだ。

それに対してグルールは前環境からの集合知による構築ノウハウ、プレイスキルの蓄積がある。そして何よりデッキパワーの高さによるぶん周りがあることは大会に出るに当たって明確な利点になる。

しかしこれはグルールを選択した後押しにすぎない。

Standard Kaldheim - Week 2 Winrate Matrix (1-7 Fev)

— MTG Data (@mtg_data) February 8, 2021

Including :

- #Dablacksplash Splash Qualifier $500 #2

- @SCGTour Online 8 Satellites

- @SCGTour Online $5k Kaldheim Championship Qualifier pic.twitter.com/wRQK1ArV8u

グルールに興味が出たのはこのツイートに記載されているデータを見てからだ。スゥルタイ根本原理に対する勝率約54パーセント、僅かと言えばそれまでだが勝ち越しの数字だ。だがカウンターデッキ以外で唯一スゥルタイ根本原理に勝ち越している。同じ構造を取っているかのように思えるナヤアドベンチャーは対スゥルタイ勝率4割、この差は一体なんなのか。

SCGPTQにおいて3位に位置付けているグルールアドベンチャーだ。この大会においてグルールで最も上位の入賞だ。クローティスがメインであったりアラスタを採用している等、注目するところがあるがここで重要なのはグルールがナヤと違いどういった構造をしているかと言うことだ。最も分かりやすいのは探索する獣という速攻生物の採用だろう。対してナヤアドベンチャーは同じマナコストにスカルドの決戦を採用し長いゲームレンジで戦えるように構築されている。しかしこの構造がスゥルタイ側が有利な理由になっている。スゥルタイは7マナに打てば勝てるゴールが設定されておりゲームが遅くなる分には問題ないどころか都合がいい。スカルドの決戦の多少のアドバンテージ量を無視できるデッキなのだ。コントロールデッキがスカルドの決戦により環境から追い出されたのに対して根本原理が環境トップに昇ったのはこれが理由だ。

話をグルールに戻そう。今回の予選においてグルールが取るべき構造理念は速やかにゲームを終わらせることだと考えた。ナヤとの違いが速攻生物にあるのであればそれはゲームレンジの違いがスゥルタイへの勝率を担保しているはずだからだ。打点の底上げにも寄与するエンバレスの宝剣も多投するべきである。この構築方向でまず思いついたのが前環境で一時期あった宝剣を4枚積んだ構築であった。

グルールというデッキの幅をひとつあげた構築だったことを記憶している。この方向性で構築を模索していたところにタイミングよく、上記の否認を入れたグルールのツイートに出会った。カルドハイムからの新戦力である黄金架のドラゴンも採用されており早くゲームを終わらせるという理念に合致、ビビアンとすんなり入れ替わった。

否認を入れるメリットは当然だが対スゥルタイにある。通常のグルールでは相手の全体除去を乗り越え根本原理までにゲームを終わらせるのに自身の高い要求値、相手の理想ムーブからのズレなどが求められると感じた。特に自分が後手番になった際、相手の耕作→全体除去という流れがきつく相手のライフを詰め切れない展開が多くあった。何かもう1段階別のアプローチがないか、そこにすんなりハマった。

使用したデッキリストだ。前述したとおり対スゥルタイを意識、速攻生物を厚めにしゲームを早くすることに注力している。大会中スゥルタイには3勝1敗、勝ち越せたので狙い通りだと言って差し支えないだろう。ローグも2回遭遇しておりこのために2枚採用のまま留めたクローティスが活きる形となり2勝を挙げた。

簡易レポート

自身の簡易レポートを記載する。その中でも負けたR5とR7に関して詳しく記載する。勝った試合よりも負けた試合の方がより多くの得られるものがあるはずだからだ。

R1 スゥルタイ根本原理 ×〇〇

メインボードをダブルマリガンで落としたがサイド後狙い通りに否認をちらつかせながら速攻生物で蹂躙。デッキ構築が活きる形となった。スゥルタイ相手には以下のサイドボードを行う。

OUT:

-2 漁る軟泥

-1 アクロス戦争

-1 グレートヘンジ(相手に秘本が入っていない場合はエンバレスの盾割り)

IN:

+2 否認

+1 島

+1 アゴナスの雄牛

クローティスは一見破壊耐性があるためサイドインしたくなるかもしれないがそれは間違いである。相手に明確に勝てるカードがあるため長いゲームにはならない。クローティスは試合が長引けばそれだけ効力が発揮するがこの対面ではそれは起きない。

R2 ディミーアローグ ○○

メイン戦において遺跡ガニを4枚出されるが相手が4枚目の土地を引けず山火事と黄金架のドラゴンで殴り切った。サイドボード後は2ターン目に亭主を2連打し相手に除去を強要、その後クローティスを通し長いゲームで制した。

R3 スゥルタイ根本原理 ○○

メイン戦、サイド戦共に山火事の精霊が序盤に相手のライフを削りそのまま生物の連打で勝利した。山火事の精霊はこのマッチで最も重要なカードの1枚だ。スゥルタイはライフ回復手段に乏しいためこのカードを序盤にどれだけ殴らせるかが重要になる。

R4 ディミーアローグ ○○

相手の動きが鈍かったこともありメインを特に何もなく勝利。サイド後はクローティスを通した後に除去と採骨の巨人でクロック勝負をかけ相手が凪魔導士の威圧を撃ってきたところを否認。これが決定打になった。

R5 スゥルタイ根本原理 〇××

このマッチにおいて敗北を喫した理由は明確であった。相手のデッキリストだ。

相手のサイドボードにガーガロスが採られている。これを受けて自分は以下のサイドボードを行った。

OUT:

-2 漁る軟泥

-1 エンバレスの盾割り

-1 グレートヘンジ

IN:

+2 否認

+1 島

+1 アクロス戦争

このラウンド以外の対スゥルタイの際はアクロス戦争はサイドインしていない。コーマは脅威であるが重要なのはコーマの前にゲームを決定づけることだ。だが今回の場合は5マナのガーガロスがいたためアクロス戦争を入れざる得なかった。アクロス戦争でガーガロスを奪い相手へのプレッシャーで、相手からのガーガロス処理を強要することができた。しかしその後こちらの攻め手不足になり、ゲームが伸びて相手の必殺技が通りゲームに敗北した。通常であればアクロス戦争の枠は1枚はアゴナスの雄牛であった。全体除去との付き合いとして1枚はサイドインすべきと考えているからだ。どこかに枠を作るべきだったかもしれない。

R6 スゥルタイ根本原理 〇×〇

このラウンドは通常のサイドボードを行った。サイド後3本目、相手の盤面が固まった状態で探索する獣にエンバレスの宝剣を装備し突破。エンバレスの多投が活きた。

R7 グルールアドベンチャー ×〇×

バブルマッチとなった最終戦、グルールミラーではあったがその構築には差異がある。相手のデッキリストが以下だ。

義賊が採られており、より速攻にアプローチした形になっている。メインボードは相手の速攻生物とエンバレスの宝剣に対応しきれず敗北。2本目はこちらがマナフラッド、相手が2マナでマナスクリューとなる泥沼に。グレートヘンジを9マナで素出しするという展開になりなんとか生物がつながり勝利した。

問題は3本目であった。相手が先行であったが2ターン目に山火事の精霊が出てきた。山火事はミラーのサイド後は姿を消すのが一般的である。野獣で基本的に止まり、踏みつけで焼かれるからだ。これは推察だが構築の段階では自分の方に有利がついていたように思えた。相手もそう考えたのなら3本目は先行なのも加味してアグロプランを取ってきたのかもしれない。それに加えて決定的なミスをしてしまった。

こちらの3ターン目相手の場に山火事が2体とまだ切っていない寓話の小道、恋煩いの野獣を出すか魂砕きを構えるかという場面であった。サイド後に山火事が走ってきたことで焦ったのか野獣を出してしまいこれが勝敗を決定づけてしまった。相手のエンバレスの宝剣でもアクロス戦争でもこのプレイは崩壊する。自身の手札にアクロス戦争があったため魂砕きを構えていればまだ試合になっていた可能性があった。結果は相手がエンバレスの宝剣を持っており敗北した。

野獣を出した直後に自身のプレイを後悔し叫んだ。

大会結果

Metagame for @MtgBigmagic Japan Championship 2020 Final Final Qualifying (Standard) #mtg #MTGKaldheim #mtgjp pic.twitter.com/qqkCYWN8aU

— Robert Taylor (@fireshoes) February 11, 2021

今回の予選のメタゲームだ。スゥルタイ根本原理が圧倒的シェアを誇りグルールが追いかける形となった。ラクドスはスゥルタイに勝てないことから大きく数を減らし、それを狙ってグルールを使うプレイヤーがいたことが伺える。ローグは数こそ多くないが2人がトップ8、アベレージの高さ、立ち位置の良さが分かる。グルールを選んだ嗅覚は問題なかったといえる。

しかし結果として優勝したのはまたしてもスゥルタイ根本原理、デッキのポテンシャルの高さを痛感した。だがスゥルタイを選べば良かったとは大会が終わった今でも思わない。これだけ多くの使用者から自分がその1人になれたとは考えづらい。事実多くの使用者はローグやグルールに狩られただろう。だが優勝というインパクトは大きい、これからもこのデッキは最新トレンドだろう。

おわりに

トップ8まであと1つであったが明確に優勝が目的であった大会だ。あまり引きずらずに自身の糧とする。今日から再びSCG予選が始まり、そして月末にはアリーナウィークエンド予選が行われる。来月末に行われるカルドハイムチャンピオンシップ、現在の位置づけで言うプロツアーへの切符はまだ残されている。

ここから先は

¥ 200

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?