激痛を伴う妻

8月9日(火)

焼き鮭を口に入れた瞬間、あまりの塩辛さに吐き出した。妻の作る弁当の味は、近頃、日増しに過剰になっている。卵焼きはシロップのようにべったりと甘く、ドレッシングはレモンを丸ごと齧ったかのようだ。顔をしかめながら弁当をつつく俺を見て、部下の梶が笑った。

「土井さん、こういう話を知っていますか。長年夫に暴力を奮われていた妻が一計を案じるんです。夫の食事の塩分量を徐々に増やして、病気にさせようと……」

「冗談でも勘弁してくれ」

「しかし、そんなに?」梶は断りもなく、齧りかけの鮭をひょいと摘み上げ口にした。「……普通じゃないですか」

「皆そう言うんだよな。わからん」

「一時的な味覚障害とか。病院に行ってきたらどうです。今日、午後は俺、空いてますから引き継ぎますよ」

「午後からは出張だよ。週末までだ。朝礼で共有したろうが」

いやあ眠くってですね、と梶はごにょごにょ呟き、逃げるように食堂から出ていった。

8月12日(金)

出張から帰ると、自宅から異臭が漂っていた。

「おい、どうした!」

合い鍵で玄関扉を開けると、室内で密閉されていた臭いが噴き出す。飛びかける意識を繋ぎ留め、はいずるように室内に入った。見た目に異常はない。

「佳那!」

「あら、おかえり」

脳を殴られるような轟音に、反射的に悲鳴を上げ、耳を抑える。

「えっどうしたの?」

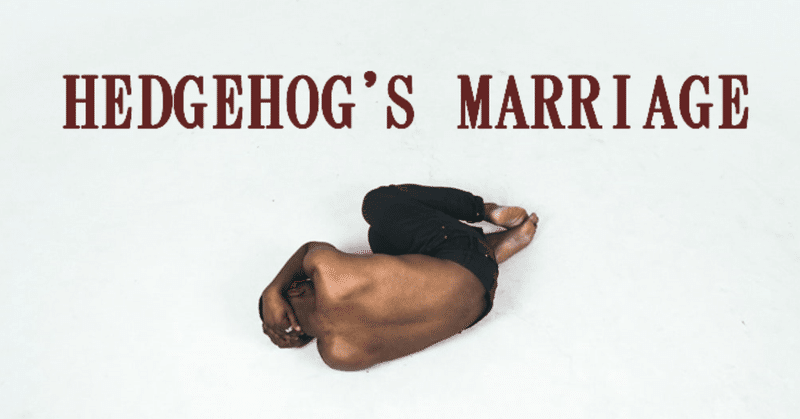

その声も、慌ててこちらに駆けよる足元も、まるで爆撃のようだった。内臓を守るべく、自分の肉体が自然と胎児のように丸まるのがわかった。瞬間、激痛。妻の手が自分の肩に触れたのだ。皮膚を引きはがした痛みを、何十倍にも引き延ばしたような刺激だった。絶え間ない絶叫の中、出張先のことを思い出す。味覚障害ではない。外食は普通の味だったから。妻の料理だけが過剰になっていったのだ。異臭の正体は、台所で焼かれている鯖だ。妻から受ける刺激だけが、増大しているのだ。日増しに。加速度的に。

【続く】