「顔」の無意味、ならびに無限意味について

斉藤環さんの初期の著書「文脈病」を読んだ。

同書の序章によれば、「顔」には意味はなく、あるのは固有性のコンテクストだけであるという。

「顔」に意味がないとはどういうことか。私の顔や、家族の顔は、現に今そこにあるではないか。むしろ、「顔」はその存在を露呈することによって、私や家族の固有性を開示しているように思える。

しかし、あまりにも当たり前すぎて通常意識されないが、「顔」は「顔」である以前に感覚器官を覆う肉の一部にすぎない。その意味で「顔」は生体の僅かな変化を絶え間なく反映し、一瞬として同じ状態をとどめていない。そのような生物学的事実において、「顔」は一義的に定められるような、確定意味を欠いているといえる。

似た構造の無意味さを持つものに、人の名前などの「固有名」がある。固有名は、それが純粋な無であるがゆえに、ありとあらゆる有を可能にする創造の原点である。

ここでは「コタロウ」という柴犬の名前を例に、固有名の底抜けの無意味さを考えてみよう。

玄関先でこちらを見つめ、尻尾を振る「コタロウ」を前にして、私が「コタロウ」と言う。その場面において、「コタロウ」が示すものは、柴犬であるとは限らない。

「コタロウ」は首につけられたリードのことかもしれないし、「散歩に行く」という合図かもしれない。あるいは私の視界の隅にある靴べらや傘立てを「コタロウ」と言ってもなんら構わないのである。それくらい、「コタロウ」それ自体の音の並びは無意味であり、その意味するものはなんでもいい。

しかし、そうであるにもかかわらず、「コタロウ」は「コタロウ」であり、それ以外の何でもない。いわば、無尽蔵のありとあらゆる可能性を背景として潜在させつつ、他でもない我が家で飼われる5歳4ヶ月の黒い柴犬の名としての「コタロウ」は、私と本人(本犬?)の間では、絶対的な名前としてそこにある。私が「コタロウ」と呼ぶことは、「何でもありうる可能性」をことごとく否定して、なおかつ「ことごとく否定している」という事実を背負いながら、今ここのこれ(=「柴犬のコタロウ」)を全肯定するということなのだ。

この事実は、恣意と必然が奇跡的な具合で交錯する、現実の編み目を端的に表している。

また、「世界は愛に満ちている」という手垢のついたフレーズを鵜呑みにするならば、このような魔法をいわずして他に何を言うのか。

「顔」も、固有名詞と同様に、恣意性と必然性の間を相互に行き来する流動的な性質を持つ。

そもそも、「顔」は確定記述の集積によって語られるものではない。「顔」を「顔」を物理的に形成する細部、すなわち「目」や「鼻」や「口」を福笑いのように張り合わせたちぐはぐな全体に落とし込むことはできない。「顔」が一種のゲシュタルトとして認識されるためには、単なる部分の束という見方とは、決定的に異なる視点が求められていることは経験的にも明らかだろう。

固有名詞並びに「顔」は対象を直接無媒介的に指示するため、その点だけ見ると「顔」の機能は言葉と対象を直接的に結びつける記号の働きに近い。通常、シニフィアン(S)は、発せられた次の瞬間には、新たなシニフィアン(S1)を生み出し、次々に別のシニフィアンと結びついていくことで(S2-S3-S4…)複雑に重層化してゆくが、固有名詞や「顔」は、シニフィアンの連鎖を誘発する機能がない。言葉が袋小路に陥ってそれ以上発展しない。この、展開性のなさが「無意味」の意味するところであろう。

では、「顔」が全くの無意味なのだとしたら、我々がともすれば直観的に抱く「顔」の固有性は何に由来するのだろうか。我々は「顔」から何を得ているのか。

斎藤さんによれば、それこそが「固有性のコンテクスト」と呼ばれるものである。数十年ぶりに再開した同級生の相貌の変化に関わらず、すぐに「そのひと」とわかるのは、「顔」のコンテクスト伝達性の働きによる。

また、「顔」にシニフィアンの連鎖が生じない(直接的に対象を特定する)のは、それが一義的に定義できる意味内容(シニフィエ)を持たない為であると考えると、「顔」は一般に固有名がそう言われるように、「シニフィエなきシニフィアン」と表現することができるのではないか。コンテクストに依存して、直接無媒介的に固有性を指し示す「顔」は本来の連鎖機能を持たない特異なシニフィアンなのである。

しかし、ここで一つ疑問が湧く。何かというと、恣意性と必然性をともに内在する「顔」は、その両義性ゆえに、「シニフィエなきシニフィアン」であるとともに「シニフィアンなきシニフィエ」でもあるのではないかということだ。

もちろん、我々が普段目にする「顔」は、固有性を伝達するコンテクストに裏付けられた「シニフィエなきシニフィアン」として、必然的(それ以外にありえない)統一性をもって現れている。その時「顔」の「顔性」は、「目」や「鼻」や「口」に還元されるものではなく、むしろ詳細な部分要素が背景化しているからこそ、見えに表象されない「その人」のかけがえのない顔性(コンテクスト)にスポットが当たる。

ところが、「顔」はコンテクストであると同時に、刻一刻と微妙に変化する「目」や「鼻」や「口」の集合でもある。そのため、「顔」の存在様式のうち、恣意的(なんでもありえる)な部分が全面化すると、顔は単なる要素の束、不恰好な福笑いでしかなくなってしまう。顔の細かいディテールが気になって、「細部の記憶はあるのに、その人がどんな顔をしていたのか思い出せない」という体験に覚えがある人も少なくないのではないか。固有名の例で言えば、「コタロウ」のありとあらゆる可能意味、ひいてはそこから連想される可能世界のイメージが、言語を凌駕して溢れかえるような事態とでもいおうか(「コタロウ」が近所の猫や、首輪や、靴べらであった世界線から導出される有象無象のイメージ)。

つまり、「顔」ないし「固有名」は徹底して無であるがために際限なしの有を孕む、両義性の裂け目である。私は、裂け目を前にして「シニフィエなきシニフィアン」と「シニフィアンなきシニフィエ」が一つのものの表と裏のように、無時間的に両立するであろうと思うとわけがわからず、頭がゴチャゴチャしてしまう。このあたりがスッキリすれば、色々な問題に一本筋が通るような気がする。

そんな時、西田幾多郎の「我と汝」を読んでいたら、この辺のしがらみをちょっとほぐしてくれるような箇所があった。少し整理してみたい。

西田は「我と汝」において、個物と一般の関係性を論じている。これらはそれぞれ独立して存在するわけではなく、相互に依存した構造をもつ。しかしながら、それでいて個物は一般の中に吸収されるわけでも、一般は個物の中に収斂するわけでもなく、個物は個物として一般という異質なるものを規定し、一般は一般として個物という異質なるものを規定する。

「個物は環境(一般)に包まれ何処までも環境から限定せられるという意味を有するとともに何処までも環境から限定せられないものであり、かえって環境を限定する意味を有ったものでなければならない… 個物に対して環境は偶然的と考えられ、環境に対して個物は偶然的と考えられる。かくして同一の環境に対して自由に自己自身を限定し行く無数の個物が考えられるのである。… 環境なくして個物というものもなければ、個物なくして環境というものもない」(「我と汝」p268-269, 補足強調筆者)

これを、「顔」の問題から考えてみたい。

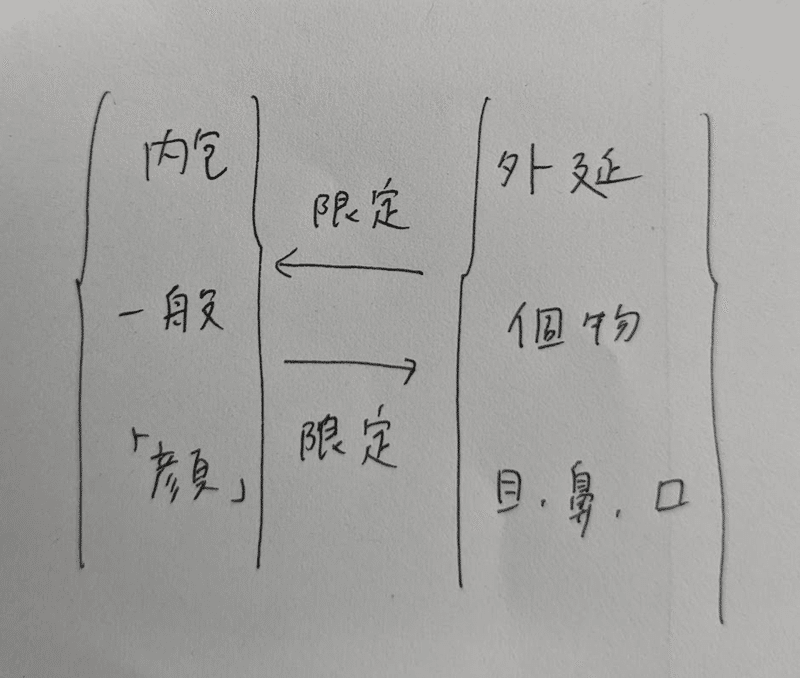

斎藤さんによれば、「顔」の生成は「伝達」(顔性のコンテクスト)と「存在」(「目」や「鼻」や「口」といった部分)が相互に根拠づけあう、臨界点で生じているという。また、「伝達」と「存在」の関係性は、「何かのカテゴリー」である「内包」と「そのカテゴリーの具体物」である「外延」と言い換えることもできるだろう。

いよいよ用語がゴチャゴチャしてわかりにくいので、いったんここでの要旨を整理するために、簡単に図示するとこのようになる(図1)。ちなみに、西田は両項の間を相互限定する応答関係を「生命の流」といっている。

この図に基づいていうと、「シニフィエなきシニフィアン」と「シニフィアンなきシニフィエ」が図中でどのように説明しうるかということが、私の問いに相当する。

なお、繰り返しになるが「顔」の議論における「シニフィエなきシニフィアン」とは「一義的な意味を持たないコンテクストとしての顔」であり、「シニフィアンなきシニフィエ」とは「目や鼻や口からなる確定記述の束としての顔」という「顔」の実現様式の違いを指している。

もっとも、シニフィアンとシニフィエを対立項のように表記すると、シニフィアンが点灯するとシニフィエが消灯し、シニフィエが点灯するとシニフィアンが消灯するような、二者択一的にどちらかを確定しなければならない葛藤にぶつからざるを得ない。ここでの疑問も、そのような発想から生じたものであろう。

それでは、禅問答のような問いをどう考えればよいか。その時手がかりになるのは「生命の流」、つまり図中で一般と個物を往復している、限定の矢印である。

試しに、上述した西田の引用を、そのままシニフィアンとシニフィエに置き換えて読んでみる。

「シニフィエに対してシニフィアンは偶然的と考えられ、シニフィアンに対してシニフィエは偶然的と考えられる。かくして同一のシニフィアンに対して自由に自己自身を限定し行く無数のシニフィエが考えられるのである。…シニフィアンなくしてシニフィエというものもなければ、シニフィエなくしてシニフィアンというものもない」

このように読み替えると、「顔」は「シニフィエなきシニフィアン」なのか、それとも「シニフィアンなきシニフィエ」なのかという問いそのものが消失するように思われる。むしろ、重要なのはそこではなく、そのような両義性のダイナミズムの中で揺らめいている「顔」が今ここで「私」であり「あなた」であることの奇跡の方に、驚愕することにあるのではないか。それは、「目」や「鼻」や「口」の集合体ではない「顔」に応答するということで、近所の猫や、首輪や、靴べらではない「コタロウ」を、抱きしめるということだ。このように考えると、問題とすべき点は「顔」の機能云々よりも、それを成り立たせる「顔」の舞台性、空間性に変わっていく。

「我とは主語的統一ではなくして、述語的統一でなければならぬ。一つの点ではなくして一つの円でなければならぬ。物ではなく場所でなければならぬ」(「場所」西田幾多郎哲学論集, p140)

ここでは、西田の思索については深く言及しない。しかし、西田が「自己の底に絶対の他を見る」というとき、「場所」に於いてあるということは、指摘しておく必要がある。というのも、「顔」の場所性と、機能の発生は、深く関わり合っていることが考えられるためだ。さらには、「顔」という具体的事物は、「場所」概念を経由して、「私」の問題に敷衍してゆくのではなかろうか (厳密には、「顔」=「場所」=「私」であるし、=で安易に結ぶのも間違っている。ここは本来省略すべきではない肝なのだが、ここで語れる内容ではないので、保留とする)。

恣意性と必然性の関係は、レヴィナスと絡めて論じたいこともあるのだが、、。

文献

斎藤 環(1998). 文脈病 青土社

上田閑照編 (1987). 西田幾多郎哲学論集Ⅰ 岩波書店

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?