何処か遠くへ行きたかった(完結編)

最後の授業が終わってすぐにタクシーに飛び乗った、春休みの10日間旅行のこと。

ニューヨークへ

ニューヨークへ向かう長距離バスに揺られながら、私はルームメイトのことを考えた。カレンという名前で、ヒスパニックだった。メキシコ国境から車で5分のテキサスの小さな町の出身で、大学に入るまで5人の兄弟とお母さん、お父さん、お爺さんと一緒に暮らしていた。彼女にとって私が初めて見るアジア人だという。スーパーマーケットまで車で1時間の小さな町の住人は皆南米からの不法移民ばかりで、大人世代は殆どの人が英語を話さないそうだ。彼女の母親は、アメリカの永住権が無いことが原因で、一生テキサス州の外に行くことが出来ない。

カレンとは特段仲がいいわけではなかったが、部屋の汚さの許容度合いが似ていたから、まあまあうまくやっていた。彼女は学期の途中から授業にも出ず、ベッドで一日中音楽を聴くようになった。私が部屋にいるときはヘッドホンで、居ないときは重低音を部屋中に響かせながら。シャワーを浴びに外に出ている様子がないにも関わらずなぜか髪は油こくなかった。食堂で友達と楽しそうにしている様子もたまに見かけた。彼女はいつも穏やかに幸せそうだった。

いつか、お父さんが病気なのでテキサス中心部に家族全員が出かけた、と話しかけてきたことがある。「病気なのってお父さんだけだよね?なんで家族全員で行く必要があるわけ?」と聞くと、「あんたならわかるでしょ」と短く笑った。

ある土曜日朝9時に目を覚ますと、忽然といなくなっていた。布団も机もそのままで、いつか帰ってくるだろうと思っていたが、1週間経っても、1カ月経っても彼女が帰ってくることはなかった。

ただ、土地が広がっていた。下り坂も上り坂もない、平坦な、土地。たまに思い出したかのように一軒家が現れたりする以外に何もない。ニューヨークへ向かう町並みは彼女のような穏やかな笑みで私を真正面から見つめた。

あんたの考えてた『世界』ってなんだったんだろうね。

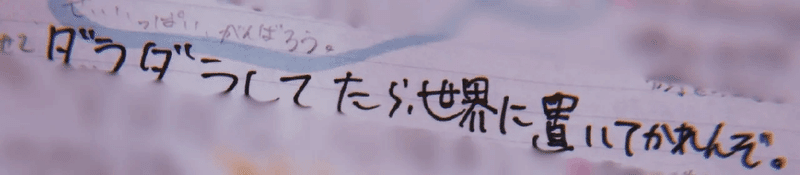

アメリカに来てもう2年が経とうとしていた。ここで過ごせば過ごすほど、世界というものがわからなくなっていった。マサチューセッツ工科大学とのダブルディグリーを目指すGPA4.0の友人は「Sho Sakuraiみたいに頑張る人になりたいから頑張ってんのよ!!」と大真面目な顔でいう。毎日抗鬱剤を飲みながらCSと経済学のダブルメジャーをする友人は「私には生きる価値もない、頑張る意味なんてなにもない」と毎日顔をびしょびしょにして泣いているくせに、この間平均点38点のテストで100点満点中105点を取った。教授がつまらないジョークをいうと、全員が同じ音程でハハハハハと笑う。

「世の中の仕組みを作る人たち」になりたくてアメリカに来た。大きな人たちが作った仕組みに騙されないためには、ここに来るしかないと思っていた。実はここにいる人たちは、「『世の中』の『正しさ』に沿える」人でしかないようだった。女子校の寮にはいつもガスみたいに不満が充満して、GPAへの不安とクラスの愚痴が炭酸水みたいにパチパチ弾けていた。

それでもカレンは、なんの正しさにも沿っていなかった。

世界はおいていかれる、とか追い越す、とかそういった種類のものではない。ただ、世界のどこかの小さな町で櫻井翔ファンの女の子が頑張ってガソリンスタンドで働いているのと同様に、ハーバードでジャスティンビーバーファンの子が学位を取って、たまたま「世界」を引っ張っている。ただそれだけ。そこに優劣の差はまったくない。

長距離バスはタイムズスクエアのど真ん中で私をおろした。光、観光客、光、移民、光、ニューヨーク育ち。それぞれがお互いを気にせず共存している様に、嬉しくなって、悔しくなって、そしてとても安心した。

翌日、一泊30ドルの安宿を出て、教会へ向かって歩いた。教会でミュージシャンをしているお兄さんに会うため。年齢は不詳だけど、感じの良いおじさんは皆私にとってお兄さん。

「書くこと、考えることの意味が分からないんです。

たとえば私が生きる意味について書いたとして、そんなものは何万年も前から私よりももっと頭のいた人が考えていたことじゃないですか。私の文章を読んだところで読者の方はなにも得ることができない。もっと言うと、名著を読めたかもしれない時間を私に割いてもらっているのだから、それはもはや機会費用を頂いているようなものですよ。

『あなたはどう思う?』という質問に答えることに関しても同様です。インターネットを開けば承認欲求や歪んだ愛国心を牛皮で包んだみたいな薄っぺらい意見が散乱していて、誰も根拠をもとに議論をしません。怒って、集まって、流れていく。意見が取り上げられるか否かはただ発信者が派手かどうかに依存し、私たちが気軽に価値のある意見を取り入れることは難しくなったような気がしています。この世界に、これ以上質の悪い意見を増やしたくない。」

自分が言っていることが間違っていることなんてわかり切っていた。ただ「わたしのこと好きじゃないんでしょ!」と迫るひとのように、真っすぐに否定してくれる言葉を欲していただけである。ニューヨークのお兄さんは、私が一生愛を疑わなくていいような言葉で真っすぐに斬ってくれた。

「『意味があること』と『生産性があること』は違うんじゃないかな。」

だから私はこの、誰の得にもならない旅行記を書くと決めた。そこに確かな意味があるから。生産性は無いけれど意味があることをし続けることを私の正しさにしようと思えたし、自分がそうすることを赦せた気がしたから。

ニューヨークからアフリカに飛んだ。もう遠くに行きたいと願う自分自身ではなかったけれど、そこにまた人々の「生活」が待っていると思った。

ガーナへ

空港のトイレでリップを塗り直していると、トイレの清掃のおばさんに肩を引っ張られた。明日子どもを食べさせるためのお金が欲しいという。あげられない、と首を振ると悪態をついて去っていった。

空港を出ると、熱気の中にたくさんのガーナ人がいた。道路の湯気を見ているかのような虚な目の何百もの家族たちが、私を見るや否や目を輝かせ「チャイニー!!」と唱えた。耳を引っ張り、肩を引っ張り、髪を引っ張った。チャイニー!!の合唱は波紋のように広がり、地球上から山邊鈴が消えてチャイニー!!!だけが残った。

生まれて、食べて、働いて、寝て、死ぬ。

生まれて、食べて、働いて、寝て、死ぬ。

生まれて、食べて、働いて、寝て、死ぬ。

生まれて、食べて、働いて、寝て、死ぬ。

生まれて、食べて、働いて、寝て、死ぬ。

生まれて、食べて、働いて、寝て、死ぬ。

生まれて、食べて、働いて、寝て、死ぬ。

生まれて、食べて、働いて、寝て、死ぬ。

何百、何千、何億もの生活の群れがガーナの道ともつかない道を練り歩いていた。

あんな狭い土地をやりくりして暮らしてるのは日本くらいじゃないのかしら。インドの村に住んでいた時は何時間も変わらない車から見える緑に絶望したけれど、様々な国をゆっくりと旅したり、人と話したり、実際に住んだりすることで人間は本来「生活」に閉じ込められている動物なのだ、根本的にこの世界には人と大地だけがあるのだということがわかった気がした。

市場を訪れた。17歳の私なら「多様なアフリカ文化!」と思えていたであろう品物は、20歳の私にとっては痩せた魚、痩せた果物、痩せた鶏、痩せた野菜にしか見えなかった。痩せた姉妹がマンゴーを売っていた。緑色の手をまな板にして、錆びたナイフでマンゴーを切った。蝿がマンゴーのベタつきに負けて、切れ目の間に死骸となって挟まった。甘くて熟れたそのマンゴーを食べて、私はその晩下痢をした。

外国人が多く使うモールに行って、冷房を楽しんだ。先進国の旅行者的な楽しみ方しかできなくなっていることを自覚し、それをnoteに書いている自分、それに対する周りの反応を想像した。それがいまの私であり、私の日常生活によってつくられた感覚だった。

「オリーブの林をぬけて」というイラン映画を見たことがある。イラン大地震で被災した人々自身を俳優として起用したそれは、私に大変な衝撃を与えた。

若者は美しいタヘルのことが好きで、なんとかして彼女と結婚したいと考えている。しかしタヘルの祖母が大反対している。理由は、若者が文字も読めず、家も持っていないということだった。そんな若者に監督は、別の娘と結婚したらよいと勧める。ところが若者はいやがる。理由は、その娘が文字を読めないからだという。そこで監督は、君はタヘルの祖母から文字を読めないことを理由にタヘルとの結婚を断られたのだから、そんなことを言ってもよいのか、と問いただすと、若者は、自分が文字を読めないからこそ、妻には文字を読める娘を迎えたいのだという。持てる者と持たざるものとが協力しあうのが人間の正しい生き方だというのだ。

文字が読めない人々、勲章としての家、美しい娘を求める青年、埃っぽさで30m先すらも見えない道、テントで暮らす親子。かつてヨーロッパの人々は、彼らのような生活を野蛮と呼んだ。私は彼らを野蛮とは思わない。ただ、「生活」であると思う。

日本の田舎を旅すると、車窓から見える野菜の直売所、車の販売所、美しい緑に、「彼らのことが『見えている』のは誰だろうか」と思う。はがれかけた選挙ポスターがひらがなで書かれているのが視界の隅に見えて、それは選挙時の自民党かもしれない、と思って可笑しくなってしまう。

ガーナのトイレにこもりながら、母国の人々を思った。日本の人々は高度な生物になりすぎた。綺麗な器に盛りつけたマクドナルド、物の少ない白い部屋に一匹の猫、おうち映画館に淡色でまとめたコーディネート。たまのスーパー銭湯に、ZOZOTOWNの服。人間はこれさえあれば「幸せ」になれる。ある程度経済的に発達した社会では人間は必ずここに行き着くものであると、世界各国の〜理想の生活〜をまとめた動画なんかを見ても思う。日本は未来だった、と言われるが、そんな意味では日本はまだ「未来(とその限界)」であると思う。

「結局さ、すべては『くらし』のためなんだよね」

独り言は、トイレに小さく反響した。くらし。私が長崎で、1番嫌っていたもの。人が生まれて、食べて、温かな布団で眠って、働いて、死ぬこと。そしてそこにいつもささやかな幸せがあること。そんな生活から逃れたかったわけだけど、結局世界中のどこを訪れても異なる「くらし」「生活」とそれに追随する「正解」があるだけだった。

帰崎後、狂ったように情報を漁り、長崎大学が主催する「国際協力シンポジウム」を見つけた。初めて1人で市外への移動。だけど、新聞の広告を見るのはどうやら時間のあるお年寄りだけだったらしい。いびきの鳴り響く会場。眠りこけてよだれを垂らす隣のおじいさん。「誰も聞いていないだろう」と適当な話を繰り広げる講師。たった一人聞いている私。全てが嫌になって、アンケートの評価項目すべてに1をつけてワンワン泣きながら外に飛び出した。夜9時の原爆公園にとぼとぼ歩いていった。祈った。「お願いです、私に世界を変えさせてください。」

もう私は世界を変えたいと祈らない。なぜなら「私」対「世界」の争いは終わって、私は世界の一部になったからである。

生産性はないけれど意味があるものしかこの地球には存在しない。その曖昧さを許す人間社会の存在を私は愛すし、世界は私がいることでもっと良くなる。もしも私が自殺したという知らせが届いたら、それは絶対に他殺なのですぐに警察に知らせてください。最果タヒも三島由紀夫も世界が嫌いだというけれど、私は世界を、それを構成する人々の生活を、暮らしを心から可愛がっているし、末長く愛するし、それを守るため奮闘していくだろうと思います。夜が明けてあたりが明るくなり、その光の中で愛する人々をしっかりと抱きしめることを、誰かが夢の中で待ちわびているような、そんな生活をね。

お知らせ:

5月の頭から1年間休学して、高円寺にある「小杉湯」という銭湯で働いています。ぜひ遊びに来てくださいね。

よろしければサポートをぜひよろしくお願いします🙇♀️