ドビュッシー・ピアノチクルスvol.6

2009年3月22日(日)

ピアノ:久保田千裕

本日はようこそおいで下さいました。今日はドビュッシーのチクルス全6回の、第6回め、最終回になります。今年のチクルスはちょっとした趣向として、ハイドンのソナタを1曲、ピアニストのみなさんに選んでいただいて、弾いていただいてきました。実は、今年2009年はハイドン没後200年を記念する、いわゆる「ハイドンイヤー」でもあるんです。更に、プログラムの最後にドビュッシーが作曲した「ハイドンをたたえて」をアンコールで弾いていただいて、ちょっとハイドンイヤーらしく演奏会を締めくくる、というようなことにもなっております。

今日は前半がハイドンのピアノソナタの演奏とお話だけ。後半がドビュッシーの演奏のみという構成になっています。今回は前半ですべてまとめてお話しするということになりますから、いつもより話が長く感じられるかもしれません、ご了承下さい。

ハイドン

ピアノソナタ 変ホ長調 Hob.XVI:52

それでは早速、ハイドンのソナタを聴いていただきましょう。この作品はハイドン後期の1794年に作曲されました。ハイドン62歳の頃ですね。極めて充実した作品です。ちなみに、1794年というのはハイドンの元で研鑽を積んでいた24歳のベートーヴェンが、華々しくウィーンデビューをする前年にあたり、更に言えばこの3年前の1791年にはモーツァルトが亡くなっております。では、お願いします。ベートーヴェンのピアノソナタOp.2-1はまさに1794年の作品になります。そう思って聴いて頂けるとより興味深く鑑賞できるかもしれません。

-------------------

晩年のドビュッシー

さて、では本題のドビュッシーのお話をしたいと思います。

前回は1908年から09年、ドビュッシーが46〜7歳の頃のお話をさせていただき、その頃に書かれた「子どもの領分」などを聴いていただきました。最終回の今回は1910年から1918年にドビュッシーが亡くなるまでのお話をさせていただき、後半にドビュッシーの代表作である前奏曲集からセレクトして聴いていただきたいと思っております。

1910年頃のドビュッシーは、音楽家としての生活は極めて充実していました。指揮者としての活動もこの頃ですし、ピアニストとしてのコンサート活動も行っていました。外国での指揮や、ピアノの演奏も増えていきます。作曲家としても、1910年には前奏曲集の第1集、翌1911年にはダヌンツィオの劇のための「聖セバスチャンの殉教」、1912年にはバレエ音楽「カンマ」とオーケストラのための「ジグ」、1913年には前奏曲集の第2集、バレエ音楽「遊戯」と「おもちゃ箱」など、非常に精力的な創作活動です。これは、ドビュッシーとしては極めて異例なの仕事量ですね。この仕事量はドビュッシーの能力の限界を越えていて、「カンマ」と「おもちゃ箱」、「聖セバスチャンの殉教」のオーケストレーション作業は、ドビュッシーの友人のカプレやケクランに手伝ってもらったり任せたりしてます。

バレエや劇音楽は、作曲だけでも時間が必要ですが、台本との絡みとか演出とか振り付けとか様々、諸々の煩雑な打ち合わせがありまして、何かと大変なんです。ショウビジネスってのは非常に煩雑でストレスのたまる作業なんです(だからおもしろいんですけどね)。それをやりながら今日聴いていただく全24曲からなる前奏曲集なんかを仕上げているわけですから、尋常じゃないです。

更にドビュッシーは、フランスだけでなくウィーン、ブダペスト、トリノ、モスクワ、ローマ、オランダ、ロンドンなど、海外での演奏旅行とゆーのもこなしていくわけです。今のように飛行機や新幹線があるわけじゃないですから、移動だけでもまず大変です。ドビュッシーは本来、旅行好きではありませんでしたから、なおさら大変でしょう。で、もちろん仕事ですから演奏をしなければいけません。ピアノのリサイタルだけならまだしも、指揮なんかもしちゃうわけです。指揮はドビュッシーは本業じゃないし、指導もドビュッシーの性格から考えてもあまり得意ではないでしょう。相手は外国のオケですから言葉の問題もある。指揮技術がバッチリなら、言葉は片言でもまあまあ乗り越えられる部分もありますが、指揮がいまいちで言葉も問題があるとゆーことになると、これはかなりのストレスになります。オケの方がそーゆーことも察した上で一生懸命に練習してくれるんだったらいいんですが、そーゆーオケばかりじゃないので....今も昔もオーケストラってのはちょいと意地悪で残酷な面がありましてね^^; もしかするとドビュッシーもけっこうつらい思いをしたかもしれません。でも、それでもドビュッシーは仕事を引き受け続けました。

では、なぜそんなにまでして働かなければならなかったかとゆーと、それは『金』のためです。ドビュッシー家の経済状態は常に逼迫していて、どうしてもお金が必要でした。だから、もう、なりふり構わず、馬車馬のように働かなければならなかったわけです。当時のドビュッシーは、既に作曲家として名声を得ていましたし、収入もそれなりにあったんですが、まず奥さんのエンマが裕福なお家の出だったために、生活のレベルを落とすことができずなかった。それなりの広さの家に家政婦さん付きで住み、夏にはバカンスに出かけるとゆー感じで、とてもじゃないですがいくら有名とはいえ、作曲と演奏の収入だけでこういった生活は苦しいはずです。またドビュッシー自身も身の丈に合った生活ができない浪費家でしたから、お金は常に足りない状況でした。

前の奥さんへの送金もありましたし、高利貸しからも多額の借金があったりで、常に金策に駆け回ってるような感じですね。多重債務者の生活です。どんなに働いても、それは常に返済に回ってしまうとゆー、泥沼のような状態(晩年のモーツァルトにちょっと似てるかもしれません)。

1914年、ドビュッシー52歳のときに第一次世界大戦が始まります。サティやラヴェルなんかはフランスを守ろうという強い気持ちで自ら志願して従軍しましたが、ドビュッシーにはそういった勇ましさはなくて、ただ怖がって狼狽してました。更に、以前から良くなかった腸の病気がこの頃にはかなりひどくなっていました。それまでの金銭面での苦労からくるストレスや、そのために非常に無理なスケジュールで仕事をした上に戦争の恐怖も重なって、更に悪化したといえるかもしれません。1914年は、ちょっとした小品を仕上げたくらいで、それまであれほど旺盛だった創作活動が完全にストップしてしまいます。

1915年には創作意欲も戻って、もの凄い勢いで傑作を連発し始めます。

ピアノのための12のエチュード

、2台のピアノのための「白と黒で」、

チェロソナタ、

フルート、ヴィオラとハープのためのソナタが作曲されます。

とんでもない傑作ばかりです。この1915年はドビュッシーの創作意欲の最後の高まりの年と言えるでしょう。しかし1915年の11月には直腸癌の診断が下り、年末に手術。1916年は何も作曲できずに終わりました。この年の作品はひとつもありません。その後は、わずかな小康状態のときにがんばってヴァイオリンソナタを作曲し、1917年に完成させます。これがドビュッシー最後の作品になりました。これまたものすごい傑作になりました。

翌1918年の3月25日、ドビュッシーは静かに息を引き取りました。55歳でした。ちょうど91年前の、今ごろの季節ですね。

+ + + + + +

前奏曲集より

では、後半に聴いていただく前奏曲集について少しお話ししておきましょう。

ドビュッシーはそれぞれ12曲からなる2巻の曲集を、ショパンにならって『前奏曲集』としました。ショパンの前奏曲集には、それぞれの曲に題名は付けられていませんが、ドビュッシーは括弧の中に書き添える形で題名を記しています。しかもそれは楽譜の最初にどーんと書かれているのではなく、最後のページの下の右端に控えめに...付きで書かれています。これはドビュッシーにとってその題名はあくまで付加物というか、ヒントに過ぎないのであって、必要以上に標題に捉われ過ぎないよう意図されていることを示しているわけです。でも聴き手にはその方がわかりやすいので、プログラムやCDなんかの曲目の表記にはどどーんと題名そのものが書かれていますし、今日のプログラムもそうしてますけど、実際はこんな風にさりげなく書き添えられる感じなんだなとゆーことをわかって聴いていただくとよろしいかと思います。第1集から「アナカプリの丘」「亜麻色の髪の乙女」「沈める寺」を聴いていただきます。

「アナカプリの丘」とゆーのはナポリの沖に浮かぶ小島、カプリ島の高い丘ですね。例の『青の洞窟』のある、あのカプリ島です。タランテラ舞曲の中から典型的なナポリ民謡風のメロディーがわき上がチてきます。「亜麻色の髪の乙女」は詩人リルの『スコットランドのシャンソン』という作品を音楽になおしたものです。ドビュッシーはこの詩がお気に入りだったようで、初期の歌曲でもこの詩にメロディを付けてます。「沈める寺」ははるか昔に沈んだ大寺院の伽藍が、霧の立ちこ゚る朝に浮かび上がってくるというブルターニュの伝説によっています。

第2集からは、

「ヒースの茂る荒地 Bruyères」「水の精Ondine」「花火 Feux d'artifice」

を聴いていただきます。

「ヒースの茂る荒地 Bruyères」のヒースは、イギリスのムーア(荒地)に自生する植物、或いはそのヒースの生い茂る荒野のことを指す場合もあります。

ドビュッシーの場合は明らかに、ヒースの花そのものナはなく、ヒースが生い茂るイギリスの荒野をイメージしていると考えられるので、タイトルの日本語訳も『ヒースの茂る荒れ地』だったり、もう少し美しく『ヒースの茂る丘』だったりするんですね。ところで、このイギリスのヒースの茂る丘を舞台にした有名な小説があるんですがご存知ですか?エミリー・ブロンテの『嵐が丘』です。

「オンディーヌ・水の精」は有名な伝承からとられてますね。水の精はほとんどの場合美しい女性の姿をしているとされ、人間との悲恋物語も多く伝えられています。

「花火」はそのタイトル通り、花火の光景を音楽的に描写したものです。最後に『はるか彼方から』ラ・マルセイエーズが聴こえてきます。

余談:カンマ

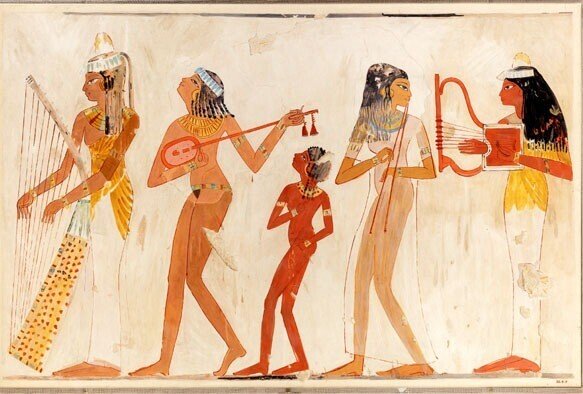

カンマは1911年にバレリーナ、モード・アランの依頼で作曲された作品。

エジプトをテーマにして欲しいというのが彼女のリクエストだった。この当時のドビュッシーは体調が悪かったりもして、この依頼には乗り気になれなかったが、金のために引き受けることにした。締め切りから1年以上も遅れて、ドビュッシーはケックランにオーケストレーションを手伝ってもらってやっとこさ完成させることができた。ドビュッシーは当初この作品についてはそっけない感じだったがだんだん愛着が出てきて、最終的にはこの作品がとても気に入るようになって自分で改訂稿を書いた。ドビュッシーはデュランに宛てた手紙で「この風変わりなバレエは遠くに響くトランペットのファンファーレを持ちそれを聴くと背筋がぞっとするでしょう」と書いている。

カンマの舞台はエジプトの太陽神ラーの神殿。

司祭は敵から人民を守ってくれるようにラーに懇願する。踊り娘のカンマが呼ばれて償いの踊りを踊る。ラーは懇願に応じ、カンマは地に堕ちて息絶える。彼女は生け贄になったのだ。生け贄というと、ちょっと「春の祭典」を思わせるが、そうしたロシア的土俗性とは全く無縁のところでドビュッシーは勝負する。ちょっと異教的な雰囲気もいい感じだし、ピアノが効果的に使われたオーケストレーションは以前のドビュッシーにはない新しい感覚。おれはカンマはかなり好きな曲で時々聴きたくなる。

余談:ニジンスキーの牧神

1912年にはディアギレフのロシアバレエ団で、ドビュッシーが1894年に発表した「牧神の午後への前奏曲」がニジンスキーの振り付けでバレエ化され、ニジンスキーが牧神を演じて初演される(これはニジンスキーの振付師としてのデビュー作だった)。

ニジンスキーのエジプトの壁画のような平面的で図式的な振り付けは、従来のバレエの伝統とは全くかけ離れた非常に独特なもの。

自慰行為のようなシーンもあったこともあって、この公演は大スキャンダルになった。

余談:遊戯

「牧神の午後」のあとドビュッシーはディアギレフから新作バレエの音楽の依頼を受ける。ニジンスキーは白い服を着てテニスに興じる人々を見て浮かんだ着想を、ディアギレフの性的倒錯に結びつけて男三人のバレエを構想する(ディアギレフはゲイで、愛人を二人持ち、二人の男と同時にセックスしたがっていた)。それが最終的に一人の男と二人の女の子のゲームという格好に落ち着いたのだ。

当初、ドビュッシーは「馬鹿げている。音楽的でもない。音楽をつけようなんて気はまったく起こらない!」と言ってこの依頼を断ろうとしたが、ギャラが倍になったので引き受けて作曲し始めた。ドビュッシーは「シナリオはくだらないが心情の機微がうかがえ、当然音楽をつけてよいと考えた」と書いている。

「遊戯」は長く顧みられることがなかったが、近年ではその書法の革新性が理解されるようになり、20世紀のバレエ音楽の傑作として高く評価されるようになった。ドビュッシーは台本にかなり忠実にしたがって作曲した。オーケストラの編成は大きいが、非常に室内楽的に繊細な手つきで書かれていて、全ての楽器が一度に音を鳴らす箇所はひとつもない。

初演の指揮者モントゥーの録音が聴けるのは幸いなことだ👇

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?