お前は明日も明日があると思っているし、夢が現実を侵食する怖さを知っているはずなのに、何故そんなに生きていることができるのか

生まれた時から、あらかじめ失われていた現在性の中で、それでも私たちは明日のために眠らなくてはいけない。

存在論的不安の中で、私たちは常に双極性障害の患者のように、何かしらの薬(medicine)の中毒になりながら、「中間地点」を探し求め、そしてバランスすることを求められている。

普通であれという囁きと、個であれという叫びの狭間で、私たちは眠る。音域の異なるノイズによって脳が揺れる不快感をさえぎる為に生きている、あるいは、そういった音像の中で生きなければいけない。

もはや、私たちは毎日が終わることを望んでいる。自身が個であるためには、個であるという声を挙げなければいけない。声をあげる場所を選ばなければいけない。場所とはすなわち言語体である。言語と言語が重なり合ったところに、不明瞭な輪郭をもって現れる場所。私たちは声をあげることで場所を獲得し、そして曖昧さというすり鉢状の煉獄に突き落とされる。

黙することもまた選択である。自らが、自らを黙する主体として認識した時、「私であること」は”揺さぶられるがままの自分”を獲得してしまう。ここでは、自らを囲うもの=ノイズは、異なる周波数を持った集合であり、”揺さぶられるがままの自分”はその波を全身に受け止めざるを得ない。結果として疲弊する。再び私たちは、輪郭を曖昧にする。

オリンピックがやって来る。平成の終わりがやって来る。記念が記念で無くなること。眠った先の未来を現在性に落とし込むことで駆動している現在という特異な時間の中に私たちは生きている。

賢い読者は気づいているかもしれないが、「未来なんか関係ない」ということを表明することは、”時間に揺さぶられている自分”の表明に他ならない。声を出さない、ということは、声を出さない間に自分を通り抜けていく通奏低音を、「普通」の世界に、そのまま撒き散らかす態度に他ならない。

ポストモダニストたちが主張したように、もはや自分たちが寄り添うべき物語は存在しない。そしてまた、彼らが戯れたような、個人が物語であれば良いという記号の世界ではないのだ。戯れるための断片の増えすぎた世界で、「私が何を選ぶか(=選択するものによって割り振られる世界の居心地の良さ)」はもはや存在しないのだ。

曖昧な二極。中心なき普遍性。すでに時間を剥奪された未来。外骨格を身にまとう直前の昆虫の蛹の中身のような街。

端的に言って、私はすべてにおいて絶望している。端的に考えようとするから絶望するのかも、と思ってこの文章を書いてみたけど、やっぱ絶望じゃん、やば、みたいな感じになってる。しかもやばいのは、生まれてからずっとこの感じなのがやばい。絶望がデフォルトなのだとしたら、希望は過去にしか無い。そもそも世界を絶望と希望に分けようとするのがおかしい。望まなくとも世界はあるのだから、何かを失うとか得るとかそういう尺度?みたいなのを何故求めるのかわかんない。

それでも明日はやって来るのだ。風呂に入る前にいれたハーブティーがそろそろ飲みやすい温度まで下がっているだろう。3,4錠の、「明日を生きる為」の薬を、それで飲んで、布団に入ろうと思う。

何故なら、私は生きているからである。

追記

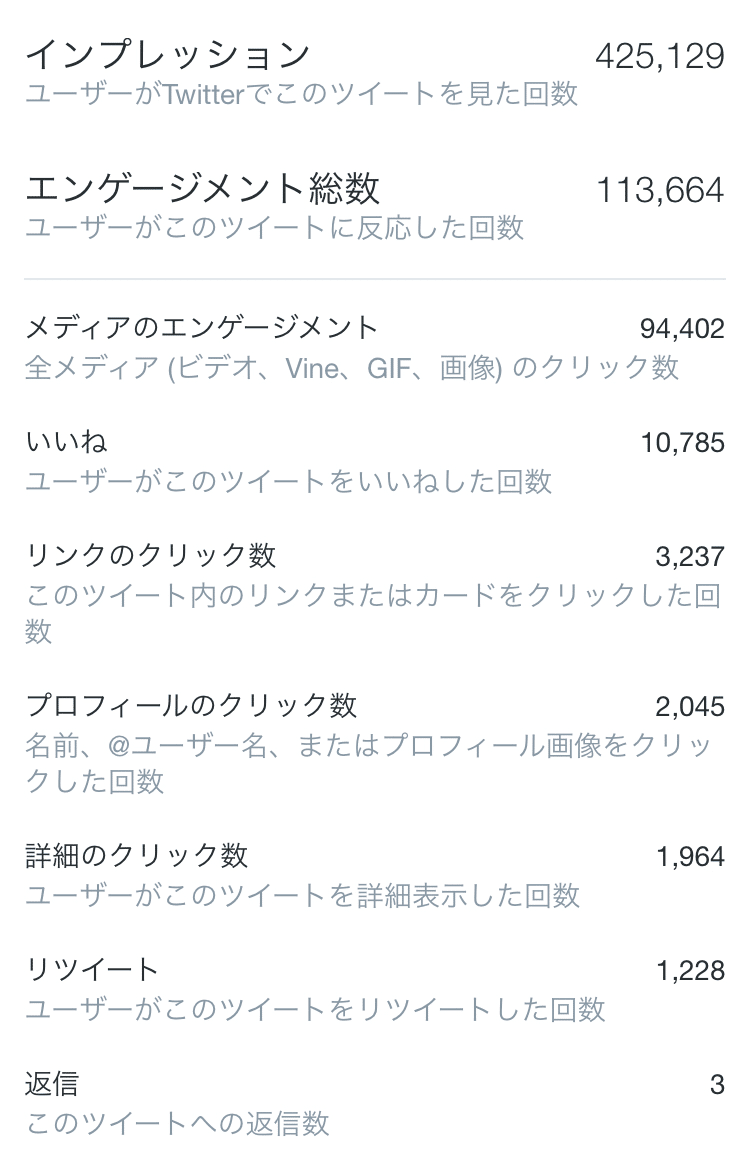

そして未だに数(1+1=2の世界)の中に私たちは生きている。数は膨張し続ける。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?