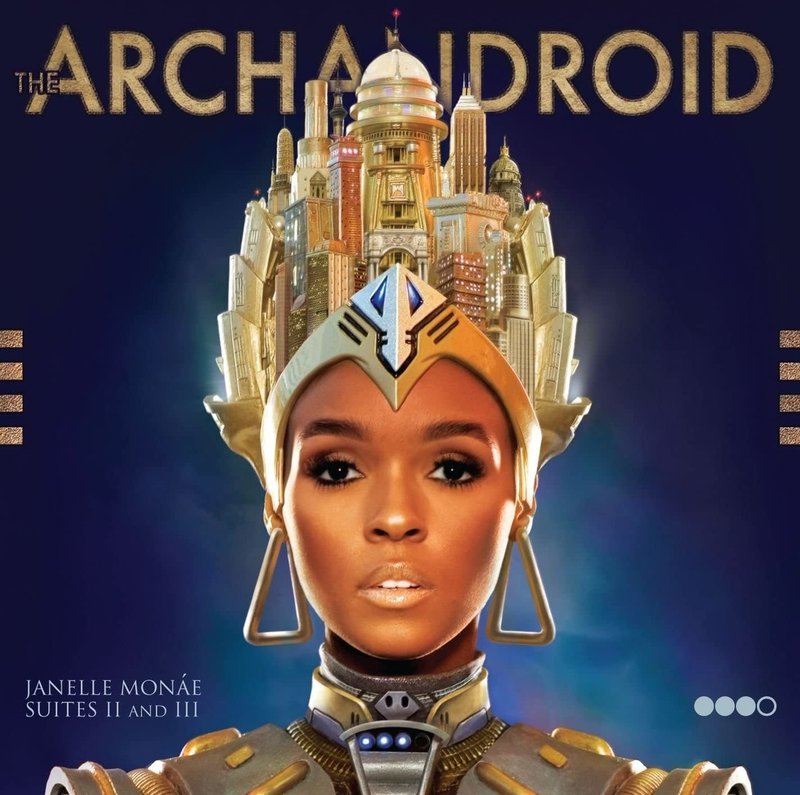

【2010年代のベストアルバム100枚】Janelle Monáe "The ArchAndroid" (2010)

概要

『The ArchAndroid』は、アメリカのシンガーJanelle Monáeのデビュー・アルバムです。このアルバムは2007年リリースのEP『Metropolis: Suite I (The Chase)』の続編という立ち位置のコンセプトアルバムになっています。P. Diddy率いるレーベルBad Boy Recordsからリリースされ、全米アルバムチャートでは初登場17位を記録しています。

Metropolisシリーズの第2弾、第3弾

今作は、1927年のドイツ映画『メトロポリス』から一部インスピレーションを得た"Metropolis"というコンセプトシリーズの第2弾、第3弾という位置づけになっています。マイノリティのメタファーである”アンドロイド”とマジョリティーの仲介役を彼女が担っており、彼女の帰還は「アンドロイド・コミュニティーにとっての自由」を意味しているとMonáeは語っています。

「アンドロイドは私にとって、この社会の”他者”を象徴しているものだと思って、アンドロイドを選んだの。そういう”他者”に私は共感するのね。自分の人生において何重にもパラレルに存在するものだったから。私は今日の音楽業界において女性であり、アフリカン・アメリカンのアーティスト。それに私はほとんどが白人の学校も、ほとんどが黒人の学校も経験してきた。そこで個性を表現しようとしたの。私の周りの人間の中にはそういうことをしない子もいたけど。変わってるとか人と違うと言われようと、結局私たちのすることすべてが彼らには不愉快なわけで、私はそういう境界線みたいなのをいつも打ち破ろうとしてきたの」

一方で、彼女の音楽はその中でも人と人を繋げることが目的にあるとも語っています。「このコミュニティーに対する責任を強く感じている。私たちの作る音楽は人々の心を自由にする手助けをして、どんなに抑圧されている状況でも気分を高め続けていてもらうためのもの。この音楽や私たちの持っているヴィジョンがあたかもドラッグの代わりみたいに選ばれてほしいの」

今の時代にコンセプト・アルバムを作る意味

元々、幼少期からミュージカルや演劇、アカペラ・クワイアに夢中だった彼女は、自分で脚本を書くほどだったということですが、「自分だけのミュージカルを作りたかった」という彼女の意思が反映されたのが今作ということになるようです。

MonáeはニューヨークのAMDA(American Musical and Dramatic Academy)に入学するも、クラスで唯一の黒人だった彼女は自分のクリエイティビティを追求するためにドロップアウトしてアトランタに移り住み、現在のプロダクションチームとなるNate "Rocket" WonderとChuck Lightningに出会います。「私たちは映画産業を愛してたし、大きなアイデアを形にするということ、つまりコンセプト・アルバムみたいなものが大好きだったの。みんな映画が好きだったからこそ、”エモーション・ピクチャー”みたいなものを『The ArchAndroid』で作り上げたかった。そして実際にやってのけたわ」

また、そのシングルではなくアルバムに重きを置いている彼女の方向性について「Stevie Wonderから大きな影響を受けた」とも語っており、Stevie Wonderのような「クラシックでタイムレス」なアルバムを作ることが自身のゴールであるとしています。「当時彼がMotownにいたとき、そこはシングル中心の世界ですべての曲が3分以内だった。Berry Gordyはシングル曲だけを強くプッシュしようとしていた。だけど、Stevieはアルバム、つまりクリエイティブなアルバムをやることで得られる恩恵に気付いていたの」

多様な音楽性、誰とも違う存在

今作にはOf Montrealが参加しているのに象徴されるように音楽的に多岐にわたることについて、それが自身をアウトサイダーな存在にしていると思うか訊かれると、彼女は否定しています。「私たちはiPod世代だから。iPodの中身がみんなヒップホップだけとかくらっしく音楽だけとかになっているとは思わない。私のiPodはJimi HendrixからJudy Garland、Rachmaninoffまで幅広いの。私はそれらを聴くのを全く変な感じに思うことなく、すべて消化することができる。私の音楽の趣向はすごく多種多様だし、iPodのおかげで私たちは皆、音楽の趣向はそんな感じになっていると思うわ」

彼女は今作を制作するなかで大きな変化を感じたとも述べています。「私はより大胆不敵で何でもできるライター、そしてプロデューサーになって、間違うことを恐れなくなった。かつては完璧主義者だったんだけど、今は失敗することや間違いを冒すことが怖くなくなった。そしたら素晴らしいことに、いろんなキャラクターが私の声に宿って、みんなの私に対する期待を超えることができたの。より成長した人間、アーティストへと進化を遂げたわ」

参照

リリース時の評価

2010年のベストアルバム・リストで、『PopMatters』が1位に、『Paste』が2位に、『Slant』と『Treble』が3位に、『Under the Rader』が5位に、それぞれ選出している他、多くのメディアで50位以内に選出をされました

『Treble』は、Janelle Monáeが何としても自分のやり方を貫こうとする「天性の映画監督」であり、彼女ほど「圧倒的な人は現代の音楽界ではそういない」と称賛しています。「Monáeは私と私の問題を理解している。私はアルバムを短くしてほしいわけじゃない。もっと長くしてほしいのだ」

『Under the Radar』はDiddyのBad Boyレーベルと契約したことが彼女のエキセントリックさの足枷になることはなかったと指摘しており、この作品について「Isaac Asimov相応の濃密なSci-fiミソロジーと大胆で野心的なアート・ファンク・オペラ」の融合と称しています。「Monáeの凄まじい歌声はこの作品を説得力あるものにしている一方で、とても愛嬌のある作品になっているのは彼女の物怖じしないオタクっぽさのおかげである」

2010年代における評価

『Slant Magazine』が13位に、『The A.V. Club』が30位に、『Treble』が68位に、それぞれの2010年代のベストアルバム・リストに選出しています。

『Slant Magazine』は、Janelle Monáeの服装や「James Brown、Prince、Andre 3000経由のギミック」、そして彼女の「変わり者な言動は最初、精巧な装い」のようにも見えるが、今作で「女子は超変人になれる」が同時にそのことに自信を持つこともできると証明したと称賛しています。

『The A.V. Club』は、彼女が「ただのシンガーやミュージシャンではなく、クリエイティビティのクイーンであり、自身の王位を築き上げることを好む」タイプのアーティストであることを指摘しており、「汗をかくことすらせずに、2倍速で」どんなこともこなすことができるとしています。

かみーゆ的まとめ

2010年代におけるJanelle Monáeの最高傑作がどれかについては、3作とも全く違うビジョンを持った作品のために意見が分かれるところではあると思います。(と言いたいところですが、批評的に2010年代で最も評価されているのは2018年の『Dirty Computer』となるようです)

今作『The ArchAndroid』は架空の世界をテーマにした非常にコンセプチュアルなものですし、タキシードに身を包みながら圧倒的な歌唱力と身のこなしでステージを制する姿は、当時のLady Gagaにも通ずるポップスター精神を見出すことができます。一方で当時のインタヴューを読んでいると、「”黒人女性なのに”R&Bだけじゃなく、インディーロックみたいなこともやるし、James BrownやPrinceみたいな圧巻のパフォーマンスをする」というような趣旨で評しているメディアが多かったのも興味深かったです。

いま仮に彼女と同じような音楽をする黒人女性アーティストが現れたとして、そういった風な書かれ方はしないでしょう。それだけの社会的・音楽的価値観の変化がこの10年間であったと言えますし、このアルバムがそういった変化を促すゲームチェンジャー的な役割を2010年の時点で果たしていたことは今もっと評価されてもいいことなのじゃないかと思います。

トラックリストとミュージックビデオ

01. Suite II Overture

02. Dance or Die feat. Saul Williams

03. Faster

04. Locked Inside

05. Sir Greendown

06. Cold War

07. Tightrope feat. Big Boi

08. Neon Gumbo

09. Oh, Maker

10. Come Alive (The War of the Roses)

11. Mushrooms & Roses

12. Suite III Overture

13. Neon Valley Street

14. Make the Bus feat. Of Montreal

15. Wondaland

16. 57821 feat. Deep Cotton

17. Say You'll Go

18. BabopbyeYa

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?