カバー裏付き文庫小説同人誌を作るのにお世話になったサイトまとめ①

昨夏はじめて自分で短編集を作って販売してみたので、その際にお世話になったサイトを作成の手順ごとにまとめてみました。

「わあ!自分も本作っちゃった!えへへ」って人が一人でも増えるとうれしいです。

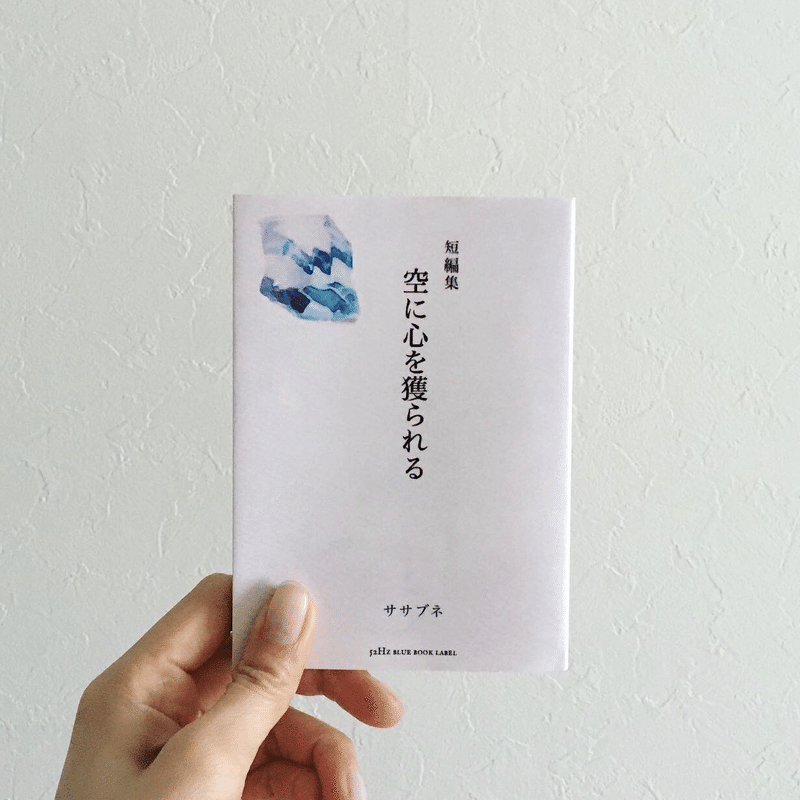

今回作った本の仕様

カバー付き文庫本(A6サイズ)

【 本体 】

製本所:ちょ古っ都製本工房

基本仕様:A6サイズ ・右綴じ(くるみ製本)・ 全178ページ

表紙:色上質紙最厚口(アイボリー)135kg・モノクロ印刷

本文:書籍用紙(淡クリームキンマリ)72.5kg

【 表紙カバー 】

印刷所:株式会社グラフィック

仕様:B4変形サイズ(チラシ・フライヤー)

マットコート紙135kg・表面カラー/裏面モノクロ印刷・表面マットPP加工

呪文だらけに見えるだろうけど

あとからちゃんと解説するから安心してください。

それでは、実際に作成した手順に沿って説明&ご紹介していきます。

作成の手順

① 本文を執筆する

② どんな装丁にしたいか決める(ふわっとでOK)

③ 自分の本が全ページになるのか把握する

④ 製本所・印刷所を決める

⑤ 本体の入稿データを作る

⑥ 本体を発注する

⑦ 表紙カバーのデザインを作る

⑧ 表紙カバーの入稿データを作る・発注する

⑨ わくわくしながら届くのを待つ

⑩ 本体にカバーを手巻きして完成!

① 本文の執筆

たのしんで書こう。

ちなみに、本体を発注するときに印刷会社に送るデータはほとんどの場合PDFファイルで用意する必要があるため、あらかじめPDFで出力できるツールを使って執筆するとラクチンです。

もうすでにWordでだいぶ書いちゃってます、って方とかはそのままでも大丈夫です。後半にリンク付きで解説しますが、ネット上でファイルをPDF変換できるサイトがあります。

参考までに、自分はいつも「Tate Pad」というスマホアプリで執筆しています。字体・字の大きさ・行間・余白・用紙サイズを任意で決められて、さらにPDF・PNGどちらでも出力できるという、開発者さんに頭が上がらない大変便利なツールです。

② どんな装丁にしたいのか決める(ふわっとでOK)

装丁を考える際、こちらのnoteを参考にさせていただきました。

▶カバー付き文庫同人誌のすすめ(装丁・紙・印刷について)

▶イラストなしで作った文庫同人誌の装丁・紙・印刷について(失敗と改善編)

▶2018年に作ったカバー付き文庫やフルカラー本の装丁まとめ

作者のあいだ様、ありがとうございます。

どんな装丁にしようか考える時間、楽しかったなぁ。

箔押しとかエンボス加工とか、考えたらわくわくするしやってみたいけど、加工を多くすると当然お値段もその分跳ね上がるので。

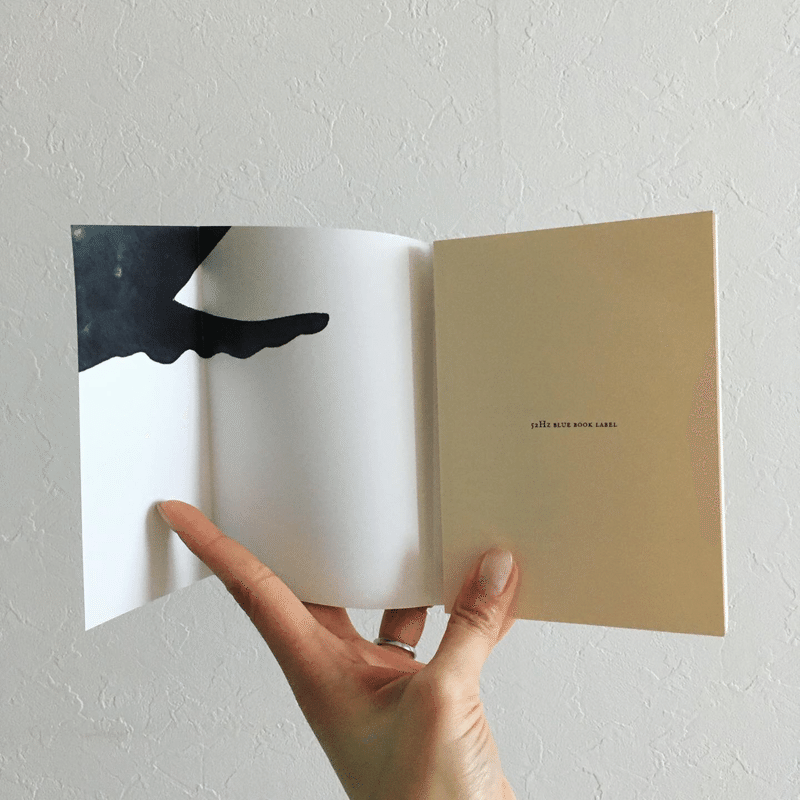

自分の場合、そこまで予算はないけど何か楽しめないかなぁということで、表紙カバーの裏面にこっそり印刷を施すことにしました。

この「表紙裏の伝言」は、短編集に収録した書き下ろし作に出てくる本の装丁とリンクしています。予算がないときはアイデアであそぼう

③ 本が全何ページになるのか把握する

どんな装丁にしたいのか決まったら、次は印刷会社や製本所選びです。

の、前に。

まずは、自分の本が全部で何ページになるのか把握する作業を行います。

なぜこれを最初にやるのかというと、予算にあわせて各社の見積もりを比較したり、発注費を把握するためです。そしてここが一つ目の山場になります。

本が全部で何ページになるか把握するためには、

・本文のレイアウト

(書体・字の大きさ・

行数・行間・余白)

を最低限決める必要があります。

たとえば2000字の短編集を紙に印刷するのでも、文字の大きさや余白が変わると、当然ページ数も変わってきますよね。

さらに、

・扉

・目次

・章表紙

・あとがき

・奥付

を作るか・作らないかなど、「本」の構成を全部自分で決めていきます。

わーめんどくせーって声が聞こえてくるよ。わかるようちも楽しいけどめんどかった。ってことでお助け情報&リンクのご紹介です。

③-1 本文のレイアウト(行間や余白など)を決める

本文の文字の大きさや余白を決める際、こちらのサイトを参考にさせていただきました。

▶原稿作成について

▶文庫小説同人誌・組版、印刷見本など

個人的意見ですが

本文レイアウト、めっちゃ重要。

本文の魅力を活かすも殺すもレイアウト次第です。

ちなみに、わたしの本文レイアウト数値を下記のnoteで公開中です(書体・字の大きさ・行数・行間・上下左右の余白)。

手前味噌ですが、内容は振り返ると直したいとこ多々あれど、レイアウトは今見ても超美しい。そして読みやすい。

新潮文庫を参考に、上下の余白の違いにもこだわり数十回におよぶ試作の末たどり着いた虎の子の数値で、さすがに無償で公開するまでにふん切れませんでした……。

ただ「わーい!自分も本作ちゃった!」って人が増えてほしいことはたしかなので、カフェ1回分のおねだんに設定いたしました。よろしければどうぞ。

▶︎現在準備中

③-2 扉・目次・章表紙・奥付などの構成を決める

本を形作るのに、本文以外に最低限必要なセットは

・扉

・目次

・奥付

の3つです。

奥付はあれだ、いつ発行したとか、どこの印刷所で刷ったとかが最後のページに書いてあるやつ。後述しますが、自身の著作権保護のためにもぜひ巻末につけましょう。1ページでOK。

そのほか、短編集なら、おはなしの一つずつに中表紙をつけてみようか。掌編集なら、テーマごとにまとめて表紙をつけようか。むしろ文字列だって真っ直ぐじゃなくて、あえて斜めにしてみたり……

みたいな感じで、せっかく自由に作れる自分の本、うきうきしながら構成を決めていきましょう。

③-3 地道にページ数を数える

え!まさかのマニュアル!?なんか便利なツールとかないの!?

ねぇよ。

がんばって数えよう。ほら一緒に。

右綴じ文庫本の表紙をぺらっとめくって、一番最初に出てくる「扉」が「ページ1」になります。

そしてその扉をぺらっとめくって、扉=ページ1の裏が「ページ2」となります。つまり、

本を開いたときに

右側に来るのが偶数ページ、

左側にくるのが奇数ページです。

この原則をあたまの隅に置きながら、ページを数えていきます。

たとえば、扉(ページ1)をぺらっとめくって本を開いたとき、一般的には左側のページに目次が来ることが多いですよね。その構成にしたい場合は

ページ1/左 →扉

ページ2/右 →白紙

ページ3/左 →目次

となり、この白紙も全体のページ数にカウントします。ここ気を付けてね。

さらに、仮に短編集だとして、一つ一つの短編ごとに中表紙をつける場合

ページ1/左 →扉

ページ2/右 →白紙

ページ3/左 →目次

ページ4/右 →白紙

ページ5/左 →中表紙

ページ6/右 →白紙

ページ7/左 →本文(あらかじめPDFで出力して何ページ必要か確認しておこう)

と、こんな感じ。

わたしは目次と本文の間に、まる1ページ使って短編集のテーマメッセージを英語で入れてみたりしました。

自分が作りたい本の構成にそって、地道に最後のページまで数えていきます。ふぁいと!

▶縦書き小説PDFメーカー

扉表紙、目次、あとがき、奥付、果ては表紙まで簡単に作れちゃう初心者にやさしいお助けサイト。

そのほか、さきほど紹介したTate Padでも比較的簡単に作成が可能です。

もう少し凝ってみたい方は、おしゃれなテンプレや素材がそろう無料デザインアプリCanvaもおすすめです。(このnoteの作者はCanvaっ子)

③-4 ちなみに。

そんなんやってられんはめんどくせぇ!!

って方は、外注するのも一つの手です。ココナラやSUKIMAに2000円程度から小説同人誌の組版サービスが出品されています。本文だけ書いて渡せば製本所に入稿できるデータを作ってくれちゃいます。

ただね。やっぱり大変ではあるんだけれど、自分の手で本を作る楽しみを味わってもらえるとうれしいなと思ったりします。

苦労して一冊の本を作り上げた時、できることが前よりちょっと増えていて、そんな自分にうれしくなっちゃったりしてくれたら、このnoteの作者冥利につきます。

長くなってきたので、この記事ではいったんここまで。

次はどの製本所・印刷所に依頼するかなどを決めていきます。

結構迷子になりやすいところなんだけど、手っ取り早く決めるためのお助けリンクなども引き続きご紹介していきます。

続きはこちら↓

現在準備中

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?