【MIL】THE FIRST STRIKE

ブルワーズ担当のあなんです。

今回は2022年シーズン総括の続編に近いnoteです。

※久々に分析noteを書いてたら日本語が不自由になってしまい、翻訳文みたいな文章になっています。

○ 導入

ブルワーズは昨年得点力不足に悩みました。つながりに欠けた打線は安定的な援護ができず、リーグ屈指と謳われた投手陣(特にリリーフ)は終盤崩壊。ポストシーズンを逃しました。

さて2023年。開幕戦は完封負け。2戦目も7回まで無得点。8回に3点を取って逆転勝利を飾りましたが、今年も湿りがちの予感がします。

総括でも言及しましたが、昨年のブルワーズの得点源はHRでした。HR数は全体3位ですが、単打は27位、二塁打は20位、三塁打は23位。加えて三振数は全体4位。MILより三振の多いチームはLAA・ATL・PITだけです。

一方で、四球数は全体4位。全体24位の打率に対して出塁率が13位と大ジャンプする要因はここにあります。

四球数がこれほど多い理由はスイング率の低さです。

昨年はチーム全体でスイングを控え、ボールの見極めに徹していました。Swing率は全体28位、Z-Swing率は24位(参照)。1打席当たりの球数は1位でした(参照)。

個人別で見ても多くの主力が消極的でした。

(昨年1000球以上投げられた打者312人が対象)

MLB平均:47.9%

私はこれこそ昨年の得点力不足の原因、ひいてはポストシーズンを逃した遠因だと思います。

○ 本題

ブルワーズ打線はもう少し積極的になるべきです。厳密には、ストライクのボールを早いカウントから振るべきです。彼らはボールの見極めに徹するあまり、ボール球だけでなくストライクボールまで手を出さず、特に“置きにいった”甘いボールに手を出しませんでした。

その根拠となるデータを3つ紹介します。

まず、昨年の初球スイング率はこちら。

ブルワーズの初球スイング率は最下位でした。ワールドシリーズを制したアストロズとは10ポイント近く開きがあります。

2つ目。カウント0-0, 1-0, 2-0, 3-0で投げられたストライクボールのスイング割合(F_strike_swing)と、それがheartゾーンを通過したときのスイング割合(F_strike_heart_swing)のランキングです。

( )内は順位

MILは中立・打者有利なカウントで投げられたストライクボールに対して、CLE・NYYに次いで3番目に手を出さず、甘い球に限ると2番目に手を出さないチームでした。

3つ目。昨年のレギュラー8人のswing-takeによると、AdamesとMcCutchenを除く6人はheartゾーンのスイング率が平均以下、そしてそのゾーンのRunValueはAdames以外全員マイナスを記録しています。

heartゾーンは最も打ちごろのコースであり、相手に最もダメージを与えられるコースです。しかし彼らはそこに投じられるチャンスボールを悠々スルーしてしまっているのです。

ちなみに昨年MVPを争ったJudgeと大谷はこちら。

2人ともheartゾーンのボールを逃さずスイングしています。Judgeは甘い球を確実に仕留めてホームランにし、大谷も積極的に振って得点を稼いでいます。

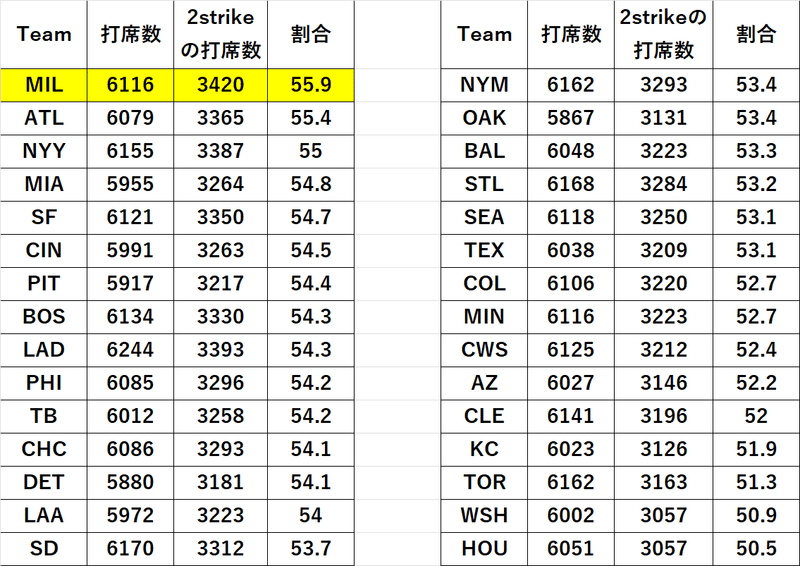

ボールの見極めに徹すると、2ストライクに追い込まれやすくなります。昨年2ストライクになった打席数は全球団で最も多いです。

(打席数は他サイトと誤差がある)

2ストライクになると、投手は厳しいコースへ投げ、打者はヒッティングゾーンを広げます。これによりボール球が増え四球を稼げるというメリットと、ヒットが生まれず三振が増えるというデメリットが発生します。

(baseball savantより)

F_strike_heart_swingの最も低いチームはCLE。彼らは初球の甘いボールを見逃しても何ら問題ありません。類まれなコンタクト能力でそのあとにくる厳しいコースのボールもヒットにできるからです。尤も、2ストライクの打席割合が5番目に低いため、追い込まれる前にヒッティングしていることが伺えます。

ではMILはというと、常に強振するバッティングを心がけています。カウントが悪くなっても、コンパクトなスイングに切り替えたり流し打ちの意識を持ったりしません。2ストライク時のHardHit割合は全体4位、反対方向への打球割合は下から5番目です(参照)。

このスタイルが良いか悪いかは別の話です。ただ、カウント関係なく強振する方針であれば、早いカウントからスイングすべきではないでしょうか。2ストライクに追い込まれると長打は出づらいです。

赤点線は平均(.395)

三振を犠牲にして長打を狙う打者は多く、それ自体は等価交換になります。しかし、三振と四球は等価交換になりません。打席に長く立っていても長打は望めません。長打を重視する以上、早々に決着をつける意識が必要だと思います。

パワーが売りのYelichとTellezはなおさらです。

Yelichに関しては、2020年から極端にスイングを減らしています。前年末の膝の怪我で空振りが激増してから空振りを恐れているのかもしれませんが、追い込まれてから厳しいコースのボールを強振しても、強い打球は飛びません。

Tellezに関しては、消極的なアプローチ自体が馬鹿げています。相手にとって脅威なのは失投をフルスイングされること。四球狙いの打撃は全く怖くありません。WBCの準決勝、8回表一死一、三塁のチャンスでは珍しく初球から振りました。結局、三振に倒れ(そしてバットをへし折る姿がカメラに抜かれ)ましたが、シーズンでもあのような積極性を見せてほしいです。

Rowdy Tellez was not happy and snapped his bat after striking out in the 8th. pic.twitter.com/m6a4V7kXx0

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 21, 2023

○ さいごに

“昨年ポストシーズンを逃した原因が投手にある”という主張は一理あります。地区優勝した2021年と比較すると、wRC+は94から104に上昇している一方、ERA-とFIP-は10ポイント近く悪化しています。特に先発投手に限定すると下落幅はおよそ20ポイント。公聴会でArnold GMが原因の矛先をBurnesに向けたことも頷けます(彼らが争った年俸の差額ほど($740K))。

しかし、試合中のパフォーマンスが投手と野手で独立しているとは思いません。お互い何かしらの影響を与え合っているはずです。普段から援護の少ない先発は、"1点もとられてはならない、チームが負けてしまう"というプレッシャーがつきまとってるでしょう。その緊張や焦りは間違いなくピッチングに悪影響を及ぼします。

投手にもう少し楽に投げてもらうには、もう一段階得点力を上げる必要があります。そのため、野手は早いカウントでのヒッティング、ファーストストライクからのスイングを心がけるべきだと思います。

ちなみに、開幕2試合(4/02時点)の初球スイング率とMILの初球Pitch Chartがこちら。

savantのはdescriptionが細かすぎる

まだまだ初球を振ってくれません。

あとがき

これを書くきっかけはWBCの村上です。

WBCで村上は東京ラウンドの4試合で20打席に立ち、ヒットはわずか2本。四球を5つ選ぶも三振は7つ。準々決勝のイタリア戦では2安打放ちましたが、準決勝のメキシコ戦はサヨナラ打を放つまで4打席3三振でした。

不調の原因として挙げられたのは、甘い球に手が出ず、カウントを不利にしてしまっているというもの。打席内で迷いが生じ、絶好球でもスイングできず、自らを追い込んでしまっていたという分析がなされていました。その迷いが払拭されたのが準決勝の第4打席。初球から振りにいき、2球目の変化球を見逃した後、3球目の速球を外野に運びサヨナラ勝ち。翌アメリカ戦では、第1打席の初球の速球を外野2階席に叩き込みました。

村上の消極性とブルワーズの消極性ではタイプが異なりますが、スイングをしないあまり三振が嵩み、結果が出ないという点では共通していると思い、この分析を始めるに至りました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?