ぷちえっち・ぶちえっち15 午前4時真夏の騎乗位

この連載は笑えるちょっとエッチなエッセイです。今回は「ぶちえっち」編。かなり際どいエッチなお話です。

「おーい、開けてくれー」。

僕はアパートのドアをどんどんとたたいた。もう深夜の1時を回っていた。

ドアが開いて、洋子が顔をのぞかせた。またなの、と言わんばかりの呆れ顔である。

「ごめんねー、洋子ちゃん。お水ちょうだい!」。

酔っぱらった僕は、スーツの上着を放り投げながら言った。

洋子とは20歳の時に知り合い、もう5年になる。男女の関係は一切なく、男友達と同列の友達であった。

もとはと言えば、洋子の父親と先に知り合ったのだ。

大学の友達と3人でカラオケパブで飲んで歌っている時に、隣に座っていたのが洋子の父親だった。

「お前ら、元気がよくて面白いな」。

と馴れ馴れしく声をかけてきた。

禿げ上がった頭、真ん丸な輪郭、でかくてくりくりしたくっきり二重の目、太い眉毛、胡坐をかいた鼻。ものすごい濃い顔で、東南アジアの海賊のような個性的な風貌だった。しかし、どこか憎めない可愛さがあった。胡散臭いおやじだなあ、と思ったが、おごってくれるというので一緒に飲んだ。それがきっかけで、このおやじとはめちゃめちゃ親密な付き合いをするようになったのだ。

親父は中野坂上でカラオケパブを経営していた。ちょうど人が足りない、というので、大学生だった僕はそこで1年間アルバイトした。

親父には娘が4人いたが、男の子はいなかった。僕はなぜか親父にすっかり気に入られ、実の息子のようによくしてもらった。新宿や高田馬場など、近くで飲んで遅くなった日にはいつも実家に泊めてもらった。金がないときは何度も飯を食わせてもらい、飲みに連れて行ってもらった。親父と母親と4姉妹で正月に箱根や熱海などに旅行するのが一家の習慣だったが、僕はその旅行にも一緒に連れて行ってもらい、家族と同じ部屋で寝た。

4人姉妹の次女がちょうど僕と同い年で、一番下はまだ小学生だった。必然的に次女の洋子と一番仲良くなった。

親父は酔っぱらうと、よく

「お前、4人のうち誰でもいいから持っていけ」。

と言った。僕はそのたびに

「いやいや、遠慮しときます」。

と答えた。

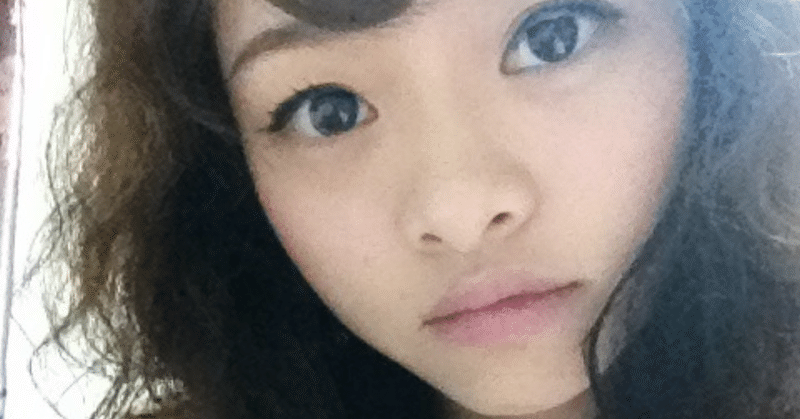

ほんとに全くそんな気はなかった。僕は親父と出会った20歳のころからずっと彼女が途切れたことはなかったし、洋子は明るくさっぱりとした性格で、友達としては好きだったがが、付き合う気はさらさらなかった。洋子は4姉妹の中で一番父親に似ていた。丸顔にくっきり二重のでかい目とだんごっぱな。幸いにして禿げ上がってはいなかったが、愛嬌はあっても美人とは言えず、正直僕の好みではなかったのである。

洋子は23歳の時から、実家にほど近いアパートで一人暮らしを始めた。僕は時には一人で、時には男友達と洋子のアパートに遊びに行き、一緒に酒を飲んでよく泊めてもらっていた。

その日は新宿で会社の同僚と飲み、終電を逃した。千葉の僕のアパートまではタクシーで1万円、洋子のアパートまでは2500円。ここは洋子のアパートに行くであろう。

夜中の1時過ぎに洋子の家について、僕は水を一杯飲んで、床に布団を敷いてもらい、あっという間にぐっすりと寝込んだ。洋子は隣の自分のベッドで寝ていた。

午前4時頃のことだった。

僕は違和感を感じて目を覚ました。何か重いものが体に乗っていると感じたのだ。

薄明かりの中、次第に目が慣れてくると、僕の上に洋子が乗っかっていた。しかも、乳房が丸見えであった。真っ裸だった。

「ああっ」。

と吐息を漏らしながら僕の腰に、自分の腰を擦り付けてくる。

最初はとにかくびっくりした。そのあとに、

(これはやばい!!!)

と思った。

洋子と僕はもう5年間も家族ぐるみの付き合いで、親公認の「友達」なのである。親父が知ったら何というであろう。僕には洋子以外に付き合っている彼女もいた。いろいろと、まずいことだらけなのである。

夏だったので僕はパンツ一丁で寝ていた。手を伸ばして確認すると、なんとすでにパンツは脱がされていた。最後の砦もすでに陥落していたのだ。もう絶体絶命である。ほんとうに皮一枚ぎりぎりで「未遂」の状態なのだ。

一方で、僕の中には、

(女の子にここまでさせておいて拒否したら、大変な恥をかかせることになる)

という思いもあった。2つの思いがせめぎあって、混乱しているところに、

「するっ」

と僕の息子は洋子の中に滑り込んだ。僕の戸惑いとは裏腹に、息子は勝手に臨戦態勢に入っていたのである。自分の分身とはいえ、なんと聞き分けのない節操のないやつなのであろう。

結局、僕は洋子といたしてしまった。こうなると、もう止まらない。後は野となれ山となれ、である。洋子のアパートに通い、いたしてしまう日が増えた。

そんな中、2週間ほどたってから、僕は親父に呼び出された。洋子のことが知られたのである。

親父はぎょろ目を大きく見開いて、

「おい、どうする気だ」。

といった。僕は、

「ちゃんとします」

と答えた。僕の運命が決まった瞬間だった。

それから半年後。僕と洋子は結婚した。

「はめたつもりがはめられた」とは、まさにこのことであろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?