海軍皇族軍人伝(5) 高松宮宣仁親王

海軍軍人となった皇族をとりあげます。今回は高松宮宣仁親王です。

総説と個別の伝を立てるまでもなさそうな皇族あるいは皇族が臣籍降下した華族出身の海軍軍人は以下の記事にまとめました。

前回の記事は以下になります。

高松宮

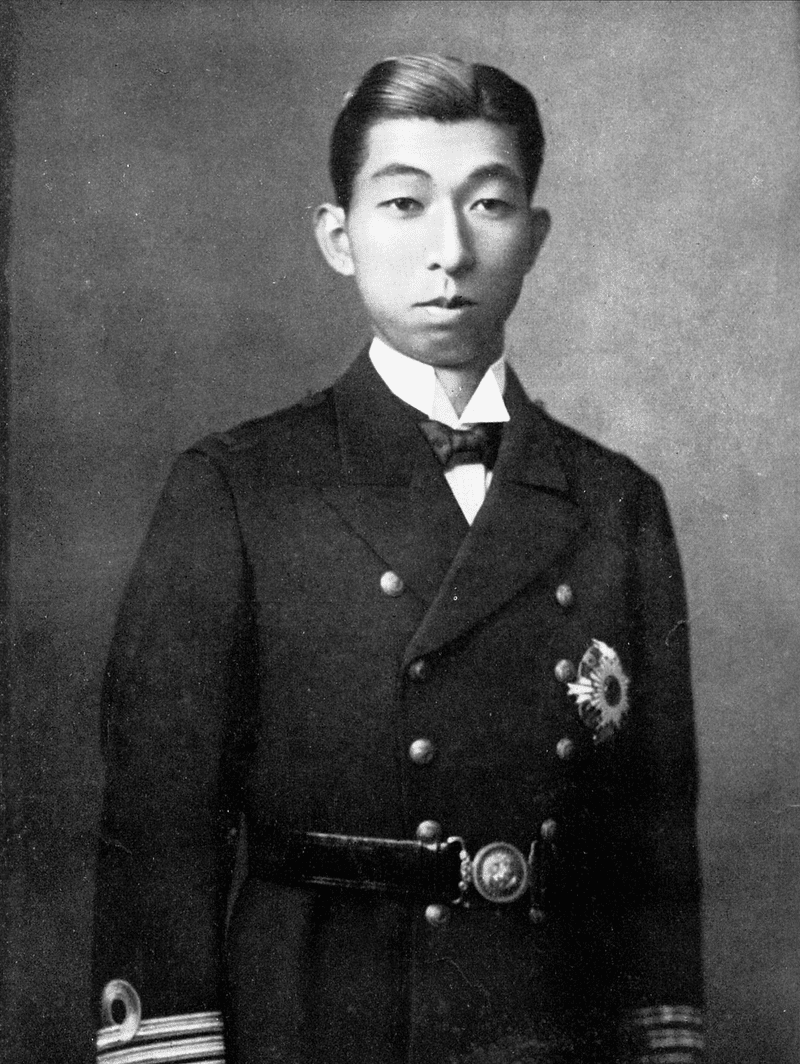

宣仁親王は明治38(1905)年1月3日に皇太子嘉仁親王(のち大正天皇)の三男として誕生した。はじめ光宮と称した。父の踐祚から1年ほど経った大正2(1913)年7月に有栖川宮威仁親王が危篤に陥る。威仁親王が心配したのは後継者のいない宮家の将来だった。大正天皇は宣仁親王を後継者に選ぶ。といっても皇族は養子をとることはできない。宣仁親王は有栖川宮の旧称である高松宮を名乗り、将来的に有栖川宮の資産と祭祀を受け継ぐこととされた。威仁親王はまもなく亡くなる。宣仁親王はのちに有栖川宮の血をひく徳川喜久子(威仁親王の孫)と結婚する。宣仁親王が選ばれたのは、皇太子である長男裕仁親王はもちろん、次男の雍仁親王(のち秩父宮)も皇太子に万一のことがあったときに皇位を継ぐ立場にあって出すわけにいかなかったのだろう。

次兄雍仁親王は陸軍に進み、宣仁親王は海軍に進むことになった。威仁親王が海軍軍人だったことも考慮されただろう。江田島の海軍兵学校では校内に建てられた御殿に寝泊まりした。第52期生は236名からなる大人数のクラスだが、通例に従って宣仁親王の成績は公表されず、常にクラスの筆頭に置かれた。大正13(1924)年7月24日に卒業して海軍少尉候補生を命じられ、遠洋航海のために巡洋艦浅間に乗り組んだが、準備にあたる国内航海のあいだに病気を得て環境のよい戦艦長門に移り遠洋航海には行けなかった。さらに戦艦扶桑に移って大正14(1925)年12月1日に海軍少尉に任官する。巡洋艦古鷹、巡洋戦艦比叡乗組を経て昭和2(1927)年12月1日に海軍中尉に進級する。このあいだに長兄の裕仁親王が天皇を継承していた。

昭和3(1928)年度には装甲巡洋艦八雲に乗り組んで、候補生時代に行けなかった遠洋航海で東南アジア、オーストラリア方面を巡る。10月初めに帰国し、昭和天皇の即位式に出席した。巡洋戦艦榛名乗組を経ていったん艦隊をおり、海軍軍令部出仕となる。徳川喜久子との結婚を控えてさまざまな行事が控えていたためだろう。結婚後は昭和天皇の名代として夫婦でアメリカを訪問している。昭和5(1930)年12月1日に海軍大尉に進級する。砲術学校の高等科学生を命じられて砲術屋の道を歩き始める。学生のあいだに五一五事件が起きる。巡洋艦高雄分隊長のあと、戦艦扶桑の分隊長に補せられた直後に皇太子(現在の上皇陛下)が誕生し、宣仁親王は大いに肩の荷がおりた感じがしたと述懐している。その後、海軍大学校の甲種学生を命じられた(第34期生)。在校中の昭和10(1935)年11月15日に海軍少佐に進級し、卒業後は軍令部に配属された。

大本営海軍参謀

軍令部では出仕兼部員とされ軍備を担当する第二部での勤務を命じられた。出仕は上官の指示で執務するとされているが定員の上限はなく定員外の扱いである。また勤務する部課は人事局から出る辞令では指定されず軍令部総長が指示する。肩書きは変わらないが勤務先は第三部、第四部と変わった。通信を担当する第四部にいるあいだに日中戦争により大本営が設置され、大本営海軍参謀兼海軍通信部部員を命じられる。しかしわずか10日で作戦課に移り、本職が軍令部出仕から軍令部部員と変わる。この後2年間にわたり軍令部・大本営で日中戦争前半の作戦に関与することになる。宣仁親王は「国民に犠牲を強いているいま、皇族からも戦死者を出すべきだ」として前線勤務を希望したが受け入れられなかった。伏見宮博義王が駆逐隊司令として揚子江で行動中に陸上から攻撃をうけて負傷したという報せを聞くと「皇族から負傷者が出たのはよかった」と評したという。

昭和14(1939)年度末の人事異動で軍令部出仕となり大本営参謀を免じられた。辞令公報をみるとこのとき一度巡洋艦利根砲術長に発令されているが取り消されて軍令部出仕となっている。翌年になって改めて戦艦比叡の砲術長に発令された。このあたりの事情はよくわからない。ただし辞令の取り消しそれ自体は珍しいことではない。

横須賀海軍砲術学校教頭

昭和15(1940)年11月15日に海軍中佐に進級する。翌年に横須賀航空隊の教官に発令されたのは「近いところに置いておきたい」とする昭和天皇の意向を考慮したものだった。昭和天皇の年子の弟秩父宮は結核で療養生活に入っており、宣仁親王はもっとも頼りになる身内だった。宣仁親王はこれまで航空隊での勤務はなく、教官といっても操縦とは関係がない科目を教えたのだろう。軍令部部員に移った直後に太平洋戦争がはじまる。宣仁親王は開戦に反対で、昭和天皇にも反対意見を述べたという。

日中戦争の功績ということで金鵄勲章が授けられたときには賞勲局長官を呼んで「自分には功績と言えるようなものは何もない。皇族だからといって下駄を履かせるようなことはもっての外だ」と叱った。しかしいったん天皇の裁下を得た叙勲は取り消すことができない。昭和17(1942)年11月1日に海軍大佐に進級する。開戦後にも宣仁親王は早期講和を主張した。東條英機首相の退陣を求めたこともあり、ひそかに東條暗殺計画に荷担していたともいう。しかし昭和天皇にとって政府と反対の意見を強く主張する宣仁親王は危険に思えた。立憲君主であろうとする天皇は、責任を持つ組織が決定した政策に反対することはなかった。責任を負う立場にない宣仁親王が近親という地位を利用して自らの意見を押し通したように見えることは、天皇がもっとも避けたいことだった。昭和天皇は次第に宣仁親王を遠ざけるようになる。

東條内閣が退陣した直後に横須賀砲術学校教頭に左遷されたのは、東條退陣が宣仁親王の功績ではないことを知らしめる意味があっただろう。鈴木貫太郎内閣が成立すると軍令部に復帰し、終戦に際しては徹底抗戦を主張する厚木航空隊の説得に派遣された。昭和20(1945)年11月30日に予備役に編入される。昭和62(1987)年2月3日に薨去。享年83、満82歳。海軍大佐大勲位功四級。

おわりに

高松宮宣仁親王は昭和天皇の弟では唯一の海軍軍人で、皇族の中でも別格でした。戦争中には意見の違いもありましたが、年も近く仲はよかったようです。立憲君主の近親というのは難しい立場だったんだなあと思います。

次回は番外編です。ではまた次回お会いしましょう。

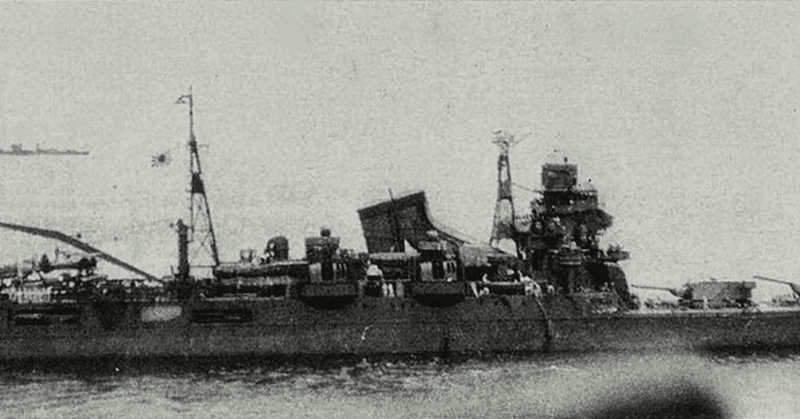

(カバー画像は一度砲術長に発令されるが取り消しになった巡洋艦利根)

付録(履歴)

明38(1905). 1. 3 誕生

大 2(1913). 7. 6 高松宮

大13(1924). 7.24 海軍少尉候補生 浅間乗組

大13(1924).11. 1 長門乗組

大14(1925). 2. 1 大勲位菊花大綬章

大14(1925). 5. 1 扶桑乗組

大14(1925).12. 1 海軍少尉

大15(1926). 5. 1 古鷹乗組

大15(1926).12. 1 横須賀鎮守府附

昭 2(1927). 7.29 比叡乗組

昭 2(1927).11. 1 横須賀鎮守府附

昭 2(1927).12. 1 海軍中尉 八雲乗組

昭 4(1929). 2. 1 榛名乗組

昭 4(1929). 9.18 海軍軍令部出仕

昭 5(1930).12. 1 海軍大尉

昭 6(1931).12. 1 海軍砲術学校高等科学生

昭 7(1932).12. 1 高雄分隊長

昭 8(1933).11.15 扶桑分隊長

昭 9(1934).11. 1 海軍大学校甲種学生

昭10(1935).11.15 海軍少佐

昭11(1936).12. 1 軍令部出仕兼部員(第二部第三課)

昭12(1937). 2. 1 軍令部出仕兼部員(第二部第四課)

昭12(1937). 4.10 軍令部出仕兼部員(第三部)

昭12(1937). 7.26 軍令部出仕兼部員(第四部)

昭12(1937).11.20 軍令部出仕兼部員・大本営海軍参謀兼海軍通信部部員(通信部九課)

昭12(1937).12. 1 軍令部部員(第一部第一課)

昭14(1939).11. 15 軍令部出仕

昭15(1940). 7. 3 比叡砲術長

昭15(1940).11.15 海軍中佐

昭16(1941). 4. 5 横須賀海軍航空隊教官

昭16(1941).11.20 軍令部部員・大本営海軍参謀

昭17(1942). 4. 4 功四級金鵄勲章

昭17(1942).11. 1 海軍大佐

昭19(1944). 8.21 横須賀海軍砲術学校教頭

昭20(1945). 5.27 大本営綜合部部員

昭20(1945). 6.25 軍令部出仕兼部員

昭20(1945).11. 30 予備役被仰付

昭62(1987). 2. 3 薨去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?