防護巡洋艦 笠置、座礁する

南北朝時代に後醍醐天皇が立て籠もって鎌倉幕府に抵抗したのが京都府南部の笠置山でした。それにちなんで笠置と命名された軍艦が2隻ありますが、その初代の話です。

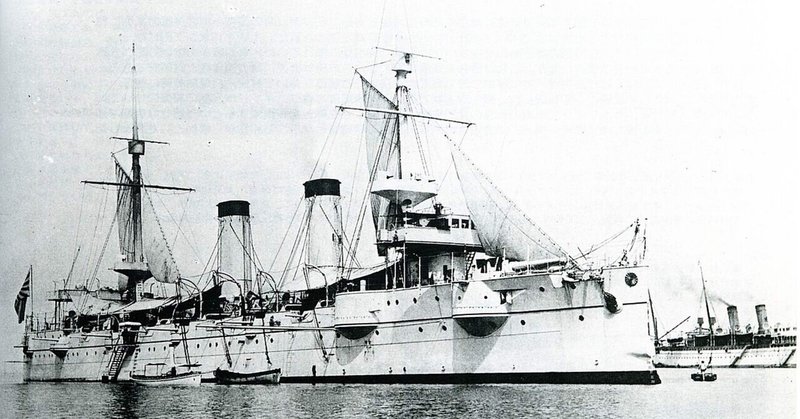

防護巡洋艦笠置

日清戦争の後、清国から得た賠償金を主な原資として日本海軍は大々的な軍備拡張に乗り出した。仮想敵国はロシアである。軍艦の国産はすでに始まっていたが、清国と違ってロシアは欧州列強の一角を占め、英国には及ばないが日本や清国と比べると格段に近代的な艦船を保有していた。日本の技術レベルで国産できる軍艦では太刀打ちできず、いきおい日本の主力軍艦は欧米に発注されることになる。そして日本が主に頼ったのは当時世界最強の海軍を有する英国だった。のちの日露戦争で聯合艦隊の中心となったいわゆる六六艦隊(戦艦6隻、装甲巡洋艦6隻)のうち戦艦の全て、装甲巡洋艦の4隻が英国で建造された(残り2隻はそれぞれフランスとドイツで建造)。

聯合艦隊の手足となるべき防護巡洋艦もまず英国で建造され、それを範として国産するという流れが日清戦争前から続いた。この流れの中にありながら、明治29年の海軍拡張計画に含まれる防護巡洋艦のうち2隻がアメリカの造船所に発注された。当時、移民問題などでアメリカと関係が悪化していたことを憂慮する外務省からの働きかけに応じたものだとされる。ただしその設計は英国式、搭載する武装も英国の兵器を採用した。フィラデルフィアのクランプ社で建造された艦は「笠置」と命名され、明治31(1898)年10月24日に完成後、英国に回航されて武装を搭載したのち、日本に向かった。明治32(1899)年5月16日に横須賀に到着する。

笠置と姉妹艦である千歳は長さ120mほど、排水量は5000トン弱、速力は22.5ノットの防護巡洋艦で前後に20.3cm砲を1門ずつ(計2門)搭載するのに加えて、各部に12cm速射砲10門を搭載した。前後に大口径砲を搭載した点はやや古い形式を残しているが、高速軽快で速射砲を多数備えた当時としては典型的な防護巡洋艦だった。横須賀到着後、笠置は1年間の慣熟訓練を経て明治33(1900)年5月20日には常備艦隊に編入され、まもなく発生した義和団の乱に対応して中国大陸方面に出征する。日露戦争において笠置と千歳は戦艦を主力とする第一艦隊に第三戦隊として所属し、黄海海戦や日本海海戦に従軍した。日本海海戦で笠置は第三戦隊司令官出羽重遠中将の旗艦をつとめた。

運送船志自岐の座礁

日本海海戦から10年あまり、大正5(1916)年の日本は第一次世界大戦に連合国として参戦していちおうは戦時中という状況にあった。敵国ドイツの租借地である中国青島は開戦した大正3(1914)年のうちに攻略を遂げ、太平洋に散在するドイツ植民地も年内に日本を含む連合国軍によって分割占領された。欧州での戦乱は止む気配を見せないまま続いていたが、日本が位置する極東に限っていえば小康状態を維持していた。ドイツが無制限潜水艦戦を宣言して日本海軍が地中海に部隊を派遣するのは翌年のことである。

日露戦争当時の日本海軍は石炭を燃料としていたが、明治の終わり前後から石油を燃料とする艦船が増え始めていた。運送船志自岐は、日本海軍が自ら建造した油槽船としては最初の部類に属する。秋田県土崎に所在する日本石油の製油所で燃料油を積載し、佐世保や舞鶴に輸送していた。大正5年6月29日、志自岐は匝瑳胤次中佐の指揮で佐世保を出港、日本海を土崎に向かった。折悪しく雨天で天測もできず、途中通過した能登半島を望見したあとは陸地も見えなかった。もやの中でわずかに見つけた陸地は飛島と考えられたが確証はなく、現在地は推測に頼るしかなかった。7月2日の朝、それでも志自岐は男鹿半島と寒風山を目撃し、正しく秋田に到着していたことが確認できた。しかし強風にあおられて思うように進めない志自岐はいったん船川港に退避することとした。ところが風と波に押された志自岐は進路を維持できず、ついに船川港口付近の砂州に乗り上げてしまう。匝瑳指揮官は後進して脱出を試みるが成功せず、佐世保海軍港務部長の河野左金太大佐が救難指揮官として派遣された。河野大佐は悪天候の中苦心を重ねてついに17日にいたって引き下ろしに成功した。

笠置の出港

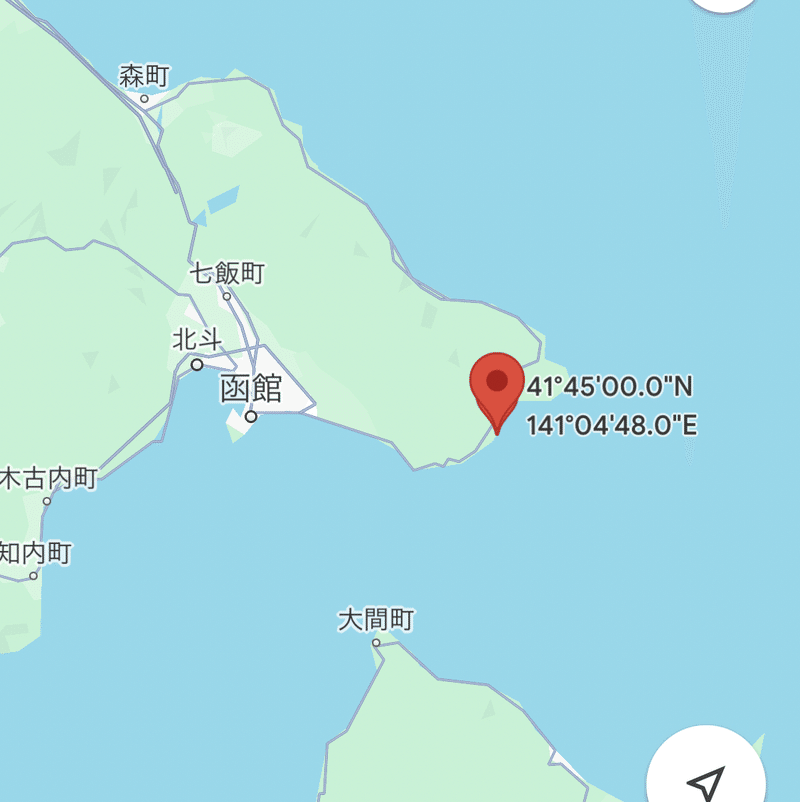

志自岐の救難作業が続いていた7月13日、横須賀に停泊していた巡洋艦笠置に対して志自岐を曳航して舞鶴に向かうよう命令が伝達された。笠置では16日と17日の二日をかけて石炭を満載した上で、18日に艦長桜井真清大佐の指揮で横須賀を出港、本州の太平洋岸を北上した。志自岐を悩ませた悪天候はなお続いており、岩手県東端の魹崎を通過したあとはやはり推測に頼らざるを得なかった。7月20日の朝、本州下北半島の北東端、津軽海峡東口の南側にあたる尻矢崎付近に到達したと想定した桜井艦長は測深を命じた。錘をつけた綱を艦上からおろして海底に到着した時点の綱の長さから深度を測定するのである。15分間隔で測定した深度と海図を照合して現在地を確認できたと判断した桜井大佐は津軽海峡への進入を命じた。濃霧の中、艦長は航海科員を配置につけて周囲の見張りを徹底させた。速力を10ノットから8ノットに落とし、測深しながら手探りで前進を続けた。

正午を少しすぎたころ、霧がやや薄れたことをうけて艦長は見張り員のうち艦の外周に配置したものを撤収させ、速力も10ノットに戻した。一定の間隔での測深は続けられた。午後1時半ごろ、再び濃霧に襲われた笠置だったが桜井艦長は見張りを再度増やすことをしなかった。午後2時15分の測深では深度は72尋(約130m)とされたが、午後2時32分の測深ではそれが30尋(約55m)と急激に浅くなった。危険を感じた艦長と航海長はいったん反転することとし、面舵50度(右旋回)を命じた。回頭がおよそ2点(22-23度)に達したころ、濃霧の中から突然陸地があらわれ、艦長は後進と緊急投錨を命じたがすでに遅く、午後2時36分、笠置は砂地に乗り上げた。

離州の試み

笠置が座州したのは津軽海峡の北側、渡島半島東部の尻岸内川河口付近の砂州だった。桜井艦長が想定していたよりも遙かに北側を走っていたことになる。

笠置は艦首をほぼ真北に向けた状態で座州しており、海岸まではわずかに数百メートルの距離だった。幸いなことに海底は砂地で、船体に大きな損傷はなく浸水もなかった。志自岐の救難に向かった笠置が自ら座礁してしまい、桜井艦長はミイラ取りがミイラになった心境だったろうが、艦については楽観していた。志自岐はすでに17日に離州に成功している。笠置の船体や機関には何の問題もなく、乗員も全員無事だった。悪天候は気がかりではあったが、桜井艦長による海軍大臣あての報告では悲観的な様子はうかがわれない。

しかし離州作業は思ったより難航した。桜井艦長はまず錨を降ろしてそれを巻き上げることで船体を引き下ろそうと試みた。カッターに錨を乗せて艦尾方向の適当な地点に落とすのだが波が高く作業が思うようにいかない。また海底が砂地であるため錨の効きが悪く、引き下ろしに失敗した。桜井艦長はすぐ目と鼻の先にある大湊工作部に大型錨を輸送するよう依頼した。また尻岸内の漁師から艦尾方向に岩礁があるという情報がもたらされ、単純に艦尾方向に引き下ろすのはかえって危険と考えられ、自力脱出をいったん断念して救援を待ち、ひとまず艦の固定に専念することとした。

船川で志自岐の救難作業にあたっていた河野大佐は17日に離州に成功し、志自岐を曳航するはずの笠置を待っている状態だったがそこに飛び込んできたのが肝心の笠置が津軽海峡で座礁したというニュースだった。笠置のかわりに海防艦満州が志自岐の曳航のために派遣されることになり、22日に横須賀を出港した。河野大佐は敷設艦津軽に救難具を搭載して先行させ、志自岐をいったん船川港に入れたのちに砲艦最上で慌ただしく津軽海峡に向かった。

破壊

笠置は海岸から数百メートルの距離で海岸線とは斜めに座礁していた。こうした場合にもっとも危惧されるのは、波によって船体が海岸線に打ち付けられて破壊されるという事態だった。そのため河野大佐と桜井艦長はまず船体の固定を試みる。船の前後に錨を降ろして船体とロープをつないだ。しかし尻切内の入り江は東南の太平洋方向に開けており、外洋からの長浪がそのまま打ち込む位置にあり、笠置はその波をまともに横腹に受ける形で座礁していた。悪天候の中、救難隊は懸命に作業を続けたが船体はじりじりと海岸の方に押されていく。7月末から8月初めにかけて、現地では笠置が座礁している砂州を堀り削って脱出させようと試み、その作業のために民間のサルベージ会社を雇い入れて工事をおこなおうとしたが、その際の東京とのやりとりでは海軍省側がその案に消極的である様子がうかがわれる。はっきり拒絶はしていないが民間業者はあくまで下請け扱いとし作業の主導権は海軍がとることに固執しており、東京ではまだ危機感が薄かったことが伝わってくる。

8月に入ってもなお船体にも機関にも異常はないという報告が続く。しかし霧が晴れれば強風に悩まされ、風がやめば濃霧に覆われるという悪天候下にあって作業はいっこうに進展しなかった。船体にかかる荷重を軽減し、浮力を大きくして離州を促すという両方の目的で主砲などの重量物の陸揚げも始まった。座礁した当時の傾斜は7度だったが、やがて傾斜は13度にまで進む。

8月8日の午後、にわかに波が強くなり海水が激しく打ち込むようになる。万一の事態を憂慮した艦長はその日の夕方、総員退去の準備を命じた。波は一向におさまる気配はなく艦は揺さぶられ続けた。午後9時半、艦長は乗員の陸上退避を命じ艦長以下士官4名を含む50名ほどが保安のために残った。しかし波はますます激しく、残留員も危険になったため日付が変わった8月9日午前0時50分に総員退去を命じ、午前1時20分に桜井艦長が最後に艦を離れ、陸上に退避した。8月9日の夜が明けても無人の笠置は波に翻弄され続けた。河野大佐の救難隊員が笠置に乗り込んだが、激しい波で作業どころではなかった。8月10日にも激しい波は続き、海岸から監視していた笠置乗組員と救難隊員は、午後8時32分と午後9時10分の2度にわたって笠置の方向から「異様の音響」を耳にした。夜が明けてみると笠置は中央部の罐室付近で真っ二つに切断されていた。

査問とその後

軍艦笠置は全損となり、11月15日付で帝国軍艦籍から除かれた。兵器や書類などを回収したのち残った船体は払い下げられ、現地で解体された。査問委員会は笠置が本籍を置いていた佐世保鎮守府で開かれ、艦位が不明確なまま津軽海峡に進入したこと、濃霧に再び襲われた際に見張りを強化しなかったこと、濃霧航行中でありながら衝突や座礁を予期して防水扉の閉鎖や錨作業員の配置などの措置をとらなかったことなどについて艦長の責任は免れないとした。その一方で、座礁後の引き下ろしに失敗して最終的に艦の全損に至ったことについては、救難が難しいケースであるとして責任は問われなかった。桜井真清艦長は愛媛県出身で秋山真之や山路一善、白川義則や正岡子規の同郷の後輩にあたり、海軍大学校甲種学生を経ていたが事故後の9月25日に佐世保鎮守府附となり、以後呉海軍工廠や海軍省艦政局で勤務したのち海軍少将で予備役となった。

査問委員会の委員長は当時佐世保海軍工廠長の田中盛秀少将(のち中将)が勤めたが、その下の査問委員に古賀琢一少佐の名前がある。この事故のほぼ6年後になる大正11年8月26日、海防艦新高の艦長をつとめていた古賀大佐はシベリア出兵にともなうカムチャツカ半島方面警備任務中、悪天候によって乗艦が座礁転覆して殉職した。

船川での座礁では幸いにも救難に成功して任務に復帰した運送船志自岐だが、大正9年8月15日に種子島南方で難破し多数の犠牲者を出した。

おわりに

本文でも一部触れていますが、大正時代の日本海軍は事故を多く起こしています。笠置・新高・志自岐のほかにも音羽・白妙・関東・労山などが座礁で失われています。この時代の事故といえば筑波や河内が爆発で沈没したのはよく知られていますが、座礁事故はそれより多かったのでした。

雑誌「世界の艦船」のずいぶん前の号に、笠置が座礁して船体が分断した状態の写真が掲載されていた記憶があるのですが、探してはみたものの見つけられませんでした。

「座礁シリーズ」はこのあと少し続くかもしれません。期待しないでお待ちください。

ではもし機会がありましたらまた次回お会いしましょう。

(カバー写真は巡洋艦笠置)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?