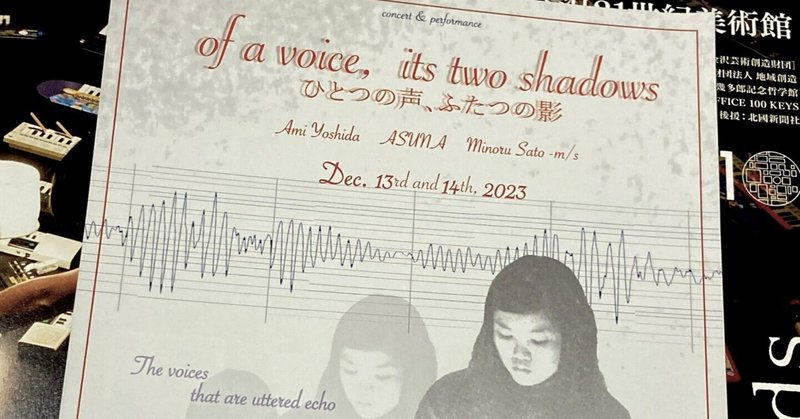

ひとつの声、ふたつの影 of a voice, its two shadows

12月14日、男女共同参画センター横浜南フォーラム南太田・音楽室にて、「ひとつの声、ふたつの影 of a voice, its two shadows」。吉田アミの特異な発声パフォーマンスと、佐藤実 -m/s、ASUNAによる電子機器を用いたその解析に基づく検証=演奏が交互に繰り返される(前者の録音は累積していく)。二つの系列から、同一性と模倣(ミメーシス)の水準が問われる。最終日だけあって、前日の公演からブラッシュアップされている旨、予め告知があった。

まず消灯。後方のスクリーンに公演が今いかなる段階にあるか示される。暗くなってはいるが、演者の姿は十分視認できる。マイクなしのスタンドに括りつけられたスピーカーの音量に応じて、その上部の電灯明かりが大きくなる――しかし、後になって明らかにされたように、吉田さんの持つマイクには反応しない(つまり、公演中の録音にのみマイクは用いられる)。

客席にも配布されたスコアに従って演奏が開始されるにあたり、吉田さんは無言でマイク前に立つ。一方、その後のターン、その都度、英語の聞き慣れた音声合成で、「声」の分節と再構成の手順が滑らかに読み上げられる。そして改めて観衆に向かって、佐藤さんが、今から始まる模倣の試みを日本語で要約する。つまり、明確に目的としての「声」があり、それを真似る電子技術が私たちの聴取前に種明かしされる。

振り返れば、「スコア-音声合成」「ASUNA-無言のマニピュレーション」「佐藤実-肉声での説明(およびマニピュレーション)」「吉田アミ-有声のパフォーマンス」という発声の分担が、「検証実験」(佐藤さんによる表現)の土台構築に一役買っていたように思う。

吉田アミさんの唇の震えを使わない発声は、佐藤さんの落ち着いた語りの持つ有意味性とは反対に、第一に無機的な響きで、意味や感情のトーンから遠く、間歇的な発生/声器(ジェネレーター)の印象を刻む。車両のブレーキ、弦あるいは引き戸や開き戸の軋み、蛇口の捻り…金属や木、糸の擦過、あるいは引っ掻き音との類似が頭をかすめる。

またその高周波は鳥類や他の哺乳動物の鳴き声に聞こえることもあるが、もっと張りつめている――ただし、歓喜、怒り、悲しみ、威嚇といった感情の読み取りは困難である。発声におけるベロシティの「強」の面がそうした特徴を持つとすれば、同時に、より小さな音量で、琺瑯薬缶のなかの煮沸にも似た、周期的な泡立ち音が混じっている。一回の発声の塊の減衰はしばしば急で、停止の直前、おそらく私たちに余りに不快に聞こえるかもしれない、副産物としてのノイズの抑制も兼ねた、次の発声を「整える」身振りが入る。

ジェネレーターからサプレッサーへ。後者への移行(小さな咳払いやむせ、唾の飲み込み等)によって、一時、無機的な響きが解体する。つまり、発声のリセットのための減衰は、私たちに発声者のコンディション含む、何かとてもパーソナルなものを表象しているように響く。意識の解れと知覚される疲労の仕種が、その人の固有性をなすように。

ASUNAさんと佐藤さんによる「声」の分析と模倣を順に追う。

①最大音量時の周波数スペクトルの解析と、オシレーターによる持続音での模倣。その情動を全く欠いた無機性における機械的類似は、「一聴」でピークを迎える。吉田さんの発声のインパクトを伝えるが、インパクトだけというか、内包に乏しいのだ。手法としてダイナミクスが欠落しているため、短時間で聴取の関心が脱臼し、ラジオやTVのザーザー音を聴いているような、周期ノイズへと相貌がすぐ変わる。

②モジュラー音とミキサーによるタイミングと動きの模倣。これはまさに前の手順に欠けていたブレイクを導入する。これによって表現力は格段に増す。そして重要なことだが、発声時の吉田さんが不動なのを既に視ていることもあって、演奏するASUNAさん自身の過剰なる身体性——上半身をアクセントを付けながら前後させ、機材を操作する——が、再現性を越えて前景化する。受肉化した「影」。この時、私は公演がリニアな展開でなく、あくまで「二つの」系列から構成されることを強く意識した。

③空白と予備動作の抽出。吉田さんのパフォーマンスから、そこに付随する、身体の意識的な統御外も映す箇所を四つのスピーカーに分けて再生する行為は、明らかに②の延長線上にあり、ミュージック・コンクレート的で、こう言ってよければ「声」=「オリジナル」を離れて「音楽的」に聴こえた。録音に混じる外の京急線を走る車両の音が、構築性の印象を強める。

④最後は、周波数、チャープ、時間的配置、エンべロープ、倍音構成を分析した、この日の公演の段階での模倣の総合が示される。こちらの身体に蓄積された今までの複数の合成プロセスに基づき、それらとの比較作用が起こり、「声」への同一性の忠実度より、電子音それ自体の有機的表情の変質の方に注意が向く。

アフタートークで話題になったことだが、吉田さんのパフォーマンスは疲労(公演内での身体へのダメージ)によって、同一性の全き反復は確保されない。模倣の手順を増やせば増やすほど、「オリジナル」が(プラトニックに?)理想化され、基準や近似をはみ出す発声者の現前とギャップをつくる。

また、パフォーマンスが反復される度「オリジナルの記憶にもとづく」という想起のモメントも弱くなるように感じた。「同一性」の前提とする「健康」も問われるべきなのだろうか? 身体の摩滅において、最終的に、それまでの「声」のテイクを再生する後ろのスピーカーが生の声量を上回り、圧倒しているようにさえ感じた。「影」はどちらにあるのか? 「声」はひとつなのか? 同じくアフタートーク時、吉田さんは前日は返しモニターがあることで「(自分の録音音声に)合わせる/合わせない」意識が働いたと言っていたが、返しがないことで、模倣の系列の音楽性との融合あるいは総合が綺麗に果たされないことが、私には興味深く映った。その非音楽的な光景の透明なパッション…。

ひとつの声、ふたつの影 of a voice, its two shadows - 吉田アミの日日ノ日キ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?