「できる」学びと「いる」安心感の両方がならびうるNew School

赤木和重(神戸大学/akagi@pearl.kobe-u.ac.jp)

はじめに

私に与えられた役割は,富田さんが作成したドキュメンタリー動画(New School of Syracuse)の解説を行うことです。ただ,少しそのまえに寄り道をさせてください。動画の解説のまえに,私がNew Schoolとどのようなかかわりがあったのかについて書きます。動画の背景にあるストーリを共有することで,動画がより深く,面白く見えてくると思うからです。

New Schoolにたどり着くまで

2016年度,私は,在外研究といって「1年間,大学の仕事から離れて自由にしていいよ~」という貴重な機会を得ることができました。

そこで,喜び勇んで,家族とともに,1年間,私は,アメリカ・ニューヨーク州・シラキュースという全米一の豪雪地帯で,生活し,研究をはじめることにしました。

なぜ,アメリカなのか?

単純な理由です。アメリカには行ったことが一度もなかったからです(めっちゃ単純…)。もちろん,私の専門である特別支援教育が,アメリカでどのように進められているのかを知りたかったこともあります。

しかしまぁ,なんといいますか,私の日ごろの「いきあたりばったり」の性格がいかんなく発揮されてしまい,想定外のことばかりでした。知り合いの知り合いの知り合いの紹介で行くことになったので,Syracuseがどこかはもちろん、読み方すらわかりませんでした。そして豪雪地帯に住むとは夢にも思っていませんでした。それに生活したらしたらで,二度も車の事故に巻きこまれ,果ては無免許運転の罪で被告人として裁判にまで出頭しました。被告として裁判所デビューするとは夢にも思いませんでした。

そんなあたふたな生活も関係していたのでしょう、娘(当時,小学校3年生)は,アメリカの公立小学校になじめませんでした。そこで,様々な私立小学校を見学し,New Schoolに転校することになりました。

これが,New Schoolとの出会いです。言いかえれば,「我が子をグローバル人材に!」とか「イノベーションあふれる教育を求めて!」という勇ましい動機ではありませんでした。そうではなく,「学校に行きにくい子どもが,安心して通える学校を求めて」という動機でした。そのなかで,私たち親子が引き寄せられるように出会ったのが,New Schoolだったのです。

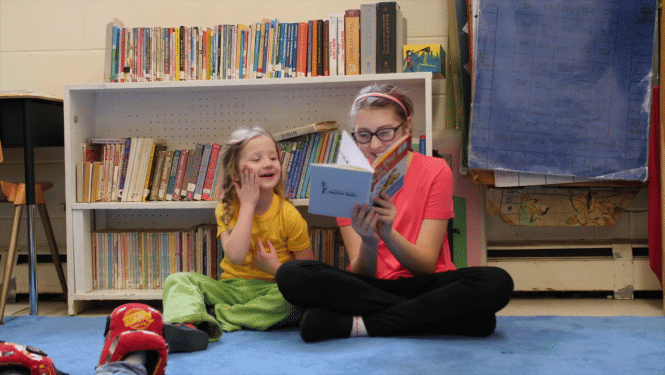

この出会いかたは,New Schoolの本質を理解するうえで,重要な補助線になります(写真は,一番最初と一番最後の写真は拙著『アメリカの教室に入ってみた』より。他の写真はすべて富田さん作成の動画(New School of Syracuse)から引用)。

特別支援教育の視点からNew Schoolに魅了される

当初は,保護者としてNew Schoolに入りました。しかし,すぐに研究者として,New Schoolの魅力に取りつかれました。なぜなら,障害のある子どもが,誰なのかわからないくらい自然に学んでいたからです。

New Schoolでは,複数の障害のある子どもが学んでいます。しかし,見ただけでは,だれが障害のある子どもがわかりにくかったのです。動画をみたみなさんもそう感じられると思います。あまりに自然に学んでいるのです。もちろん,私も専門家のはしくれですので,少し経てば,障害がある子どもがわかります。それでも,その子自身が,障害ゆえに困っているように見えず,自然に学びを深めていることに,驚きました。

はっきりいって日本の通常学級では見られない光景です。日本では,「障害の子ども=できない子,困っている子」として浮かび上がる場合が多々あります。しかし,New Schoolには,その様子が全くありませんでした。

●なんでだろう?●

とても不思議に思い,保護者 兼 研究者として,New Schoolに足しげく通いました。すると,この謎がわかりました。

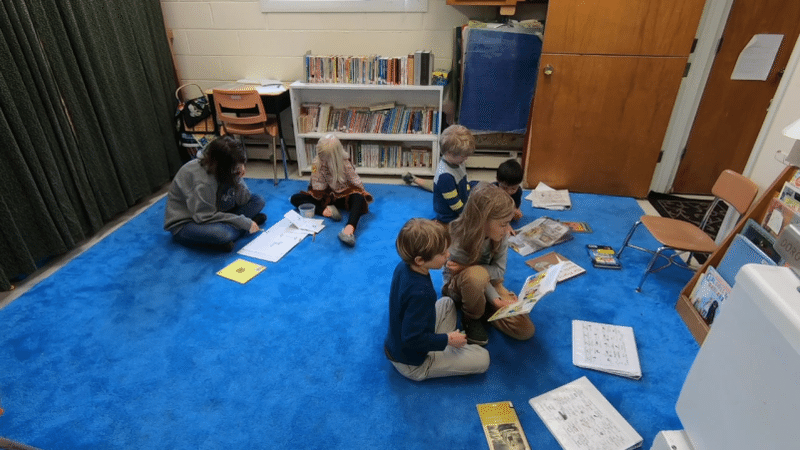

異年齢教育が関係していたのです。もっとも,異年齢教育といってもすべての活動が異年齢集団で行われているわけではありません。動画を見ていただければわかるように,あるときは個別学習,あるときは,小集団学習,あるときは全体学習というように,子ども1人1人の理解度や関心に合わせながら,縦横無尽に集団のサイズやメンバーが構成されていきます。このように様々な集団で学ぶ学習形態を,「流動的異年齢教育」と名付けました。

流動的異年齢教育の利点は,2つあります。

1つ目の利点は,「個人にあった学習」から出発できることです。日本の公立学校・通常学級では「4年生では分数を学ぶ」といった学年という単位をもとにして,決められた学習内容を一律に学びます。しかし,これは,理解が難しい障害のある子にとっては悲劇です。分数が理解できないまま45分間,教室に座り続けなければいけないからです。「できない」ことをつきつけられる苦しい45分間です。しかし,流動的異年齢教育の場合,個々の能力・関心から出発します。ですので,障害があっても「できる」「やりたい」ところから学べることができます。だからこそ自然に学べるのです。

2つ目の利点は,「共に学ぶ」ことが重視されていることです。子どもの発達は,「個」だけで進むわけではありません。友達にあこがれて「自分もやってみよう」と思ったり,一緒に遊んで感情を共有したり,逆に友達からあこがれられて自分もまんざらじゃないよなと思ったり,さらには,友達とけんかになってそこで自分の気持ちを上手に言葉にしたり…そんな友達とのやりとりの中で子どもは,自分の感情や知性を発達させていきます。New Schoolでは,個人にあった学習ではなく,幼児が中学生のお姉さんに教えてもらったり,小学生同士が切磋琢磨したりしながら学ぶ姿が,仕組みとして整っていました。

New Schoolに入った当時,私の娘は英語がまったくできませんでした。しかし,できなくても「オセロ的なゲーム」「数独」「折り紙を教える」活動など,彼女なりの得意なこと,できることを生かしながら,学校での居場所をつくっていきました。

個の学びと共同の学びを大事にした流動的異年齢教育というシステムが,障害のある子どもの「できなさ」を感じさせないのだと,めちゃくちゃ興奮しました。こんな素敵な学校があるんだということを,ぜひ日本のみなさんにも知ってもらいたいと思い,帰国後,拙著『アメリカの教室に入ってみた』(ひとなる書房)を上梓しました。自分にとっては初の単著でもあり,アメリカでの様々な経験と感情が詰まった,宝物のような本です。

出版後のとまどい:思わぬところからの反応

拙著を出版したあとの反応は,おかげさまでそれなりにありました。ところが予想とは少し違いました。特別支援教育界隈からの反応は薄く,それよりも,現在の公教育に問題意識をもち,改革しようとする先生や保護者からの反応が強かったのです。なお,このような人々を便宜上,「学校教育改革派」となづけておきます。

当初は,正直,「え,まさか,ここに私のオーディエンスがいたの?」と戸惑いました。障害のある子どもたちの発達研究をすすめてきたのに,突如「学校を変えましょう!新しい学校を!」と言われるのです。「お,お,お・・・おぉぅ・・・」みたいな感じでしどろもどろになっていました。

…と,出版当初は,戸惑っていましたが,すぐに,「そらそうやなぁ」と思い至りました。というのも,「流動的異年齢教育」という学習形態やその背景にある理念は,「同学年の子どもに同じ内容を一斉に教える」といった「一緒・一斉」の日本の教育へのアンチテーゼでもあったからです。

そういう意味で,学校教育改革派の人たちの反応は,合点がいくものでした。私としても,障害児の教育を変えていくには,通常の教育全体の理念やシステムを変更する必要があるのは事実であり,オルタナティブな教育への志向性が強い人たちと一緒にすることは大事だと感じています。

ただただただ,うーん,なんというのか,どこか違和感があったのも事実です。私の意図とは少し違う形で,拙著が受けとめられているような気がしてモヤモヤしたのも事実です。

●なぜモヤモヤしたのか?●

一言でいえば,New Schoolがキラキラした学校として(だけ)受け止められているように感じたからです。公教育の改革を語る人たちの論法は,「今の学校教育は画一化している。このままでは予測不可能な未来の社会で通用する人材は育たない。そうだ!教育方法をガラッと変えて,イノベーションあふれる学校をつくろう!!」みたいな感じです。

私も今の学校教育の画一的な教育には不安を覚えていますし,学校教育改革派の趣旨に強く賛同します。New Schoolは,今の公教育にはない志向性を多分に含んでいます。

しかし,拙著にも書きましたが,New Schoolでは,障害のある子どもや不登校の子どもなど,既存の学校システムのなかで,適応しきれなかった子どもたちをケアするような側面を持っています。年度にもよりますが,3割程度は,そのような子どもたちです。娘もその1人です。そこには未来の教育を語ろう!とキラキラした勇ましい言葉で語る教育ではなく,「傷つけないようにする」「安心感のある」学校という側面もあります。この点について言及されないまま,「New School=未来の学校」として語られることにモヤモヤしていたのです。もっとも,これは私の伝えかたのまずさが一番の原因でした。その点,反省しています。

New Schoolのバランスの良さ:「できる」と「いる」の両立

モヤモヤの正体がわかった今なら,New Schoolの特徴を描きなおすことができます。New Schoolは、2つの相反するような特徴をもつ学校です。

1つ目の特徴は,子どもの「できる」側面を豊かにしうる点です。すでに述べてきましたが,1人ひとりの子どもの学習状況や好みにあわせて学習が出発し,また,共同的に学ぶことで,1人ではなしえなかった創造性をうみだすような取り組みがあります。実際,PBLなどアクティブ・ラーニング的な要素もふんだんに採用されています。子どもの学力向上や発達促進を促す―「できる」側面として考えられます。もっとも,「できる」側面といっても,単純に教科書の知識を受身的に獲得するという狭い意味での「できる」ではありません。Maryのインタビューでも語られていたように,問題を自ら発見したり,自分で考えたり,他者の気持ちを思いやったり,広義の「学力・能力」が「できる」側面です。

もちろん,実際のところについては,読者の判断を仰がねばなりません。この点については,動画や娘の手記をぜひご覧いただければと思います。

2つ目の特徴は,「いる」側面です。「いる」…ちょっとわかりにくい言葉ですね。言葉を足します。「いる」は漢字で書くと「居る」。そう「居場所」の「居」です。臨床心理学者の東畑さんは,この「いる」という意味を,「その場に慣れ,そこにいる人たちに安心して,身を委ね」ることだと説明しています(東畑, 2019)。ちなみに,居場所の語源は「尻の置き場所」とのこと。「とりあえず座っている場所」があるということです(東畑,2019)。そして,東畑さんは,この「いる」が,傷つけないという「ケア」と共通していることを指摘しています。

そう,New Schoolには,「いる」という側面があるのです。学校にうまく適応できなかった子どもたちにまず求められるのは,何かが「できる」ことではありません。「できなくても,ここに居てよい」といったような安心できる居場所の提供です。

今回の動画からもその「いる」雰囲気は感じ取れるのではないでしょうか。一律になにかをさせられるわけではありません。拙著(『アメリカの教室に入ってみた』)に掲載した以下の写真のように,自分なりのスタイルで自由に参加してOKの雰囲気があります。それに,先生方は子どもたちに大声でどなることは,フィールドワーク中,一度も見たことがありませんでした。また,私がMiranda先生に「New Schoolにあわない先生は?」と尋ねたことがあったのですが,「教えこもうとする先生」とひとことで答えたことがありました。「させる」ことが少ない=子どもの領域にむやみに侵入しないことを大事にされているのでしょう。

この「いる」という視点は,学校にしんどさを感じている子どもは,もちろんのこと,どの子にとっても学びの土台となる重要なものです。特に,今の日本では,相対的貧困率の増加などで,生活の基盤が不安定になっている家庭が少なくありません。そういう意味でも,学校が「いる」—ケアの視点を持つことは必要になってきています。

アクセルとブレーキは同時に踏めるの?

ここまで,読まれたかたのなかには,「「できる」と「いる」は大事なのはわかった。でも,両立させるのは,とっても難しいんじゃない?」と思われるかもしれません。

確かに…。「できなくてもいいよ」といいながら,「できる」ことを重視するって矛盾しているように思います。アクセルとブレーキを同時に踏むようなものでは?と思われるかもしれません。確かに…。

「できる」と「いる」が両立する一番の秘訣は,流動的異年齢教育にあると私はにらんでいます。もちろん,先生がたの姿勢なども影響はあるでしょう。しかし,日本の通常学級における同一学年同一内容での教育であり,加えて40人1学級の体制であれば、先生方の態度だけではどうにもならないと思います。「できる」と「いる」の両方を実現できる教育形態が必要です。その1つの解が流動的異年齢教育なのです。

このようにいえるのは,大きくは2つの理由があります。

1つ目の理由は,流動的異年齢教育を導入することで,子どもの「今」から出発しながら,教育を展開できるからです。コントラクトという個別学習計画表にあるように,あくまで,いま,子どもが「できる」ことから出発します。だからこそ,「できる」と「いる」の微調整が可能です。

例えば,娘の場合は,不安が高かった入学当初は,1人で日本語の読書をする時間が多くあったり,仲のよい友達と2人で折り紙をするなどの時間が多くあてられました。一方,学校に「いる」ことができるようになるにつれて,様々な友達とペアや小グループで学ぶ時間が増えてきて,また,英語を話すことが必要な学習が多くなり,「できる」方向性が強くなってきました。しかも,個別の「閉じた」学習だけで終わるのではなく,様々な子どもたちと共に学ぶことで,多様な深い学びが可能になっていました。

未来の学校の1つのかたち

発達心理学者・保育学者である川田(2019)は,今後の保育・教育においては,「能力を引き出す」ことと「養う」こととの両面が求められるとしています。川田さんのいう「能力を引き出す」というのは「できる」こと,そして,「養う」のは「いる」こととおおむね同じ意味です。

「できる」だけでは,そのスタート地点に立てない子どもたちをこぼすことになってしまいます。一方,「いる」だけでは,社会を切り開く人を育てるという意味では,十分ではないでしょう。New Schoolは,その教育理念と流動的異年齢教育というシステムによって,その両立を可能にしうる学校になっているのだと思います。富田さんは常々,New Schoolを「バランスのよい学校」といっていました。その言葉には様々な解釈が可能ですが,1つは「できる」と「いる」の両立という意味があるかと思います。

そんな視点で動画を見てもらえれば,かかわってきたものとしてはうれしいです。ぜひ,子どもたちの能力が伸びやかにすすんでいく「できる」側面と,子どもたちがゆったり過ごしている「いる」という側面とを。そして,その2つをつなぐ流動的異年齢教育の実際を感じてもらえればうれしいです。

動画の見どころ

それぞれの関心にあわせて,自由に動画を見るのが一番です。とはいえ,「こういう観点で見れば面白い」という1つの視点を出すのも,それはそれで意味のあることと思います。ということで,独断と偏見で,動画を見る視点を3つほど書いてみます。

見どころその1:バランスのよさに注目!

富田さんの口癖は,「New Schoolはバランスがよい」です。はて?なんだろう?と思っていたのですが,動画を見ると,そのバランスの良さがよくわかります。

例えば,ここまで書いてきたように,「個の学びと共同の学び」「『できる』ことと『いる』こと」など,一見,反対のようなことが,New Schoolの教育では共存していることがわかります。

他にも,動画のなかでは,お昼ご飯では「好きな友達と自由に食べる日」と「先生がグループを提案する日」といった「自由と提案」のバランスがあります。また,Maryのインタビューでもあったように,別のオルタナティブスクールのように,「すべて子どもの自由」というわけではありません。学習内容についても,そうですし,本の選択についてもそうです。

子どものVoiceとChoiseを基本にしつつ,こちらの教育的な意図や教師が楽しむことも大事にする…このようなバランスは,なかなか文章では伝わらないものです。動画をみながら,New Schoolには,どのようなバランスがあり,そのバランスはどのようになりたっているのかを考えてみるのも,面白いかなと思います。

見どころその2:教育理念に注目!

この私の原稿では,流動的異年齢教育について注目してきました。…が,その形式だけをまねてもうまくいかないと思います。流動的異年齢教育に代表されるNew Schoolの背景にある教育理念を知らないと,より発展的な仕組みをつくることはできないでしょう。

では,その理念とはなんでしょう?New Schoolの創設者の1人であるMaryさんのお話の中にあるキーワードを軸にしながら,あれこれ考えてみるのも理念を深める一つの方法です。

例えば,Maryさんの話でさらっと出てきたピアジェという名前。有名な発達心理学者の1人です。ピアジェは,「発達とは能動的なプロセス」であることを唱えた人です。赤ちゃんでも,教えられて発達するのではなく,自分で積み木を触り,なめ,叩き,などしながら,「もの」を知っていくことを重視しました。そんなピアジェをベースに子どもをとらえている様子がわかると、New Schoolで理念や、動画の意味が見えてきます。

他にも,デューイ,ニール,、マグラッティ、ロジャーズなど有名な人の名前が出てきます。人の名前だけではなく,「民主主義」という言葉もたびたび出てきました。そんな言葉を「どういう意味だろう?」「民主主義は,New Schoolの教育のどこに表れているのだろう?」といったことをあれこれ考えてみると,動画をより深く見れるかと思います。

見どころその3:誰かと一緒に見てみる!

これは,内容についてではなく,「動画の見る方法」になります。どんな感じでみてもいいのですが,せっかくなので,お茶やお酒でも飲みながら,仲のよい友人知人と,あれこれ語りながら見るのが,すごく学びになるでしょう。30年以上の歴史がある手作りの学校です。先生たちの一言一言,教育システムにはそれだけの重みがあり,1人ではなかなか理解を深めることが難しいと思います。

だからこそ,一緒にあーだこーだ,話しながら見ると,きっと見えていないものが見えてきたり,新たな着想が創発してくるでしょう。そう,New Schoolの子どもたちのように。

おわりに

拙著『アメリカの教室に入ってみた』を書いたあと,まさか動画作成という形でNew Schoolに携われるとは夢にも思っていませんでした。富田さんのおかげです。

しかし,改めて考えると不思議なご縁です。富田さんと私は、年齢はもちろん,問題意識も,仕事もなにもかも違います。正直,出会ったときも,あまりに違いすぎて,一緒に仕事することを警戒しておりました。

例えば,問題意識。私は障害児教育が専門です。それに対し,富田さんは,保護者として「子どもを入れたい学校がない」と既存の公教育に対しての危機から出発されています。

それに、そもそも、いや,まじで,ここだけの話,富田さんが何の仕事をしているのか,説明を受けたのですが,よくわからなかったんです(今もまだちょっと…実は…はっきりとはわかっていません笑)。

なのに,こうして一緒に仕事しているのはやっぱり不思議です。

育ってきた世界は違っても,それに,問題意識が違っても,New Schoolのなかに,共通して惹かれるものがあったからでしょう。

それは,MirandaやRebeccaが,教師に求められることについて語った言葉にあらわれています。子どもを好きであること。「問題」とされる行動を子どもがとったとしても,そうなってしまう子どもの理屈を丁寧にさぐること。そして,成長を長い目でみること。

素敵だなと思います。でも,実は,これってスペシャルなことではないですよね。子どもとかかわるうえで基本的なことです。でも,そんな普通が,今は十分大事にされていない現状がある。そのことを富田さんは,保護者,そして,海外で教育を受けた経験から見ていたし,私は,障害のある子どもの視点から見ていたのでしょう。

そして,こんな素敵な「普通」をNew Schoolに感じたのだと思います。斬新な教育方法に学ぶと同時に,そこで目指している普通を,今のみなさんの目の前の教育や子どもの中に見出してもらえればうれしいな,と思います。

文献

赤木和重(2017)『アメリカの教室に入ってみた:貧困地区の学校教育から超インクルーシブ教育まで』ひとなる書房

川田 学(2019)『保育的発達論のはじまり:個人を尊重しつつ,「つながり」を育むいとなみへ』ひとなる書房

東畑開人(2019)『居るのはつらいよ:ケアとセラピーについての覚書』医学書院

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?