読書ログ:『コピーライターじゃなくても知っておきたい 心をつかむ超言葉術』読んでみた。

おはよう。こんにちは。こんばんは。

いつ見てくださってるかわからないので、挨拶全部。

どうも、はむです。

(誰だったか忘れましたが、動画で言っていた恒例あいさつです。いいですよねえ~)

朝渋、めっちゃいいよ。

実は4日前から「朝渋」という朝活コミュニティに所属してまして…。急な朝型への変更に体が驚いているこの頃です。

↓*こちらリンクになります

通常月額1500円のところ、3月分は無料のキャンペーンを実施中なので、お試しで入ってみるのもいいかもしれません!

(自分はそれに乗っかったクチです…笑)

とまあ、宣伝はこの辺にしておいて…。

どんな人が書いたの?

一昨日参加したその朝渋のイベントに、電通のコピーライターをされている阿部広太郎さんという方が登壇されました。

僕はこのイベントで初めて阿部さんを知ったのですが、

語り口が丁寧で、対話中もまさに言葉を「咀嚼」しているような様子でした。真摯な方だなあという印象を受けました。

作詞、CM制作、映画、イベントなど様々なものにチャレンジをしているようで、特に向井太一さんの「FLY」を作詞されていたと知った時の驚きときたら…!(超好きな曲なので)

講座も実りのあるものだったので、「これは本も読んでみたいぞ」となったわけです。単純な動機ですね(笑)

こんなふうに言われたら、読むっきゃないです。('ω' )

↓即買っちゃいました

やっぱ、言葉はすべてを変えるんだなと実感。

早速ざっくりとした所感をば。

簡潔かつ平易に執筆されているので、サクサク読み進めることが出来ます。僕は2時間程度で読み終えることができました。

専門用語をなるべく使わず、使ったとしてもきちんと解説を加え、引用までされています。(なんという丁寧さ)

以下では、本著で印象に残った部分を紹介していきます。

『悲鳴だけでは共鳴されない』

『第3章 言葉に矢印を込めよう』の引用です。

イギリスの広告会社Purple Featherが制作した"The Power of Words"という映像の一場面。

ホームレスの方が段ボールプレートに書いた

I'm blind. Please help. (私は目が見えません。どうかご慈悲を。)

というメッセージを

It's a beautiful day. And I can't see it. (今日は素晴らしい日ですね。なのに私は目にすることができません。)

と書き換えた女性のエピソード。

この書き換えによって、ほとんど素通りしていた道行く人の反応が変わり、次々と通行人がお金を恵んでいきました。

阿部さんは改善された文について以下のように解説しています:

語り掛ける一行目。そこには小さな幸せが語られている。

同じ今を共有していると思えた時、まったく他人同士であったはずの男性と通行人の心の距離が近づく。次の一文は、ButではなくAndではじまり、それを目にすることが出来ないというメッセージが心にすっと入ってくる。

言葉を変えたことで、共感が生まれ、通行人と男性の心がつながったのだ。

この解説の後に「すべての表現は自分事化してもらうことを目指しているはず。」との意見がありましたが、まさにその通りになっていますね。

今日は素晴らしい日である、という事実はおそらく大半の通行人にとっても同じ。

よって、このフレーズが果たす役割は、おそらく「通行人とこのホームレスの男性の立場を同じにすること」です。

次に重要になってくるのは、Andという接続詞を用いた点。

もしここでButを用いたなら、せっかく築いた通行人とホームレスの男性とのフラットな立場が分けられてしまうでしょう。

なぜなら、Butを使うことで「あなたがた通行人には見えているんでしょうけども」という暗示が強調されてしまうからだと思いました。(より悲壮感を漂わせるというか)

これでは、改善前の「悲鳴」に方向性が似てきてしまいます。

Andを用いてButよりも淡々と事実の並列をすることで、より通行人に共感する余地を残しているのが、成功の秘訣なのではないか?と推測しました。

まあ、もっとも驚くべきはこんなややこしい解説抜きに「心にスッと入ってくる」とシンプルに言い表せてしまう阿部さんなんですが…(すごい)

『プロは無意識を意識化する』

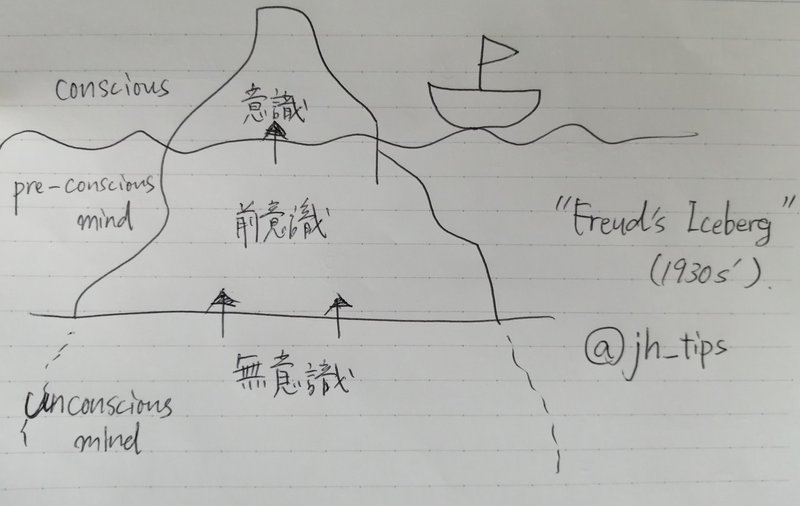

「氷山の一角」をイメージしてほしい。海面より上にある、普段見える部分は、実のところ全体の1割ほどにすぎない。そこを人間の「意識」できるところだとすると、海面下の残り9割は「無意識」の領域になる。

感動するという行為は、その無意識が意識に浮上するタイミングだと思う。

まさにフロイトの氷山理論(1930年台くらい?)と同じことをおっしゃっていて、さらに、わずかに浮上してきた意識をつかみ上げる難しさについても述べている。

人は忙しい。喜びを感じても、その次の瞬間には、また新しい情報が飛び込んでくる。そしてやがて忘れてしまう。すると再び無意識に沈んでいく。

#広告空論というタグを使って一日一回 、日々の気になった広告を写真の共にツイートする習慣を心掛けているとのこと。

ものごとについて自分の言葉で言い表してみると、意外にハードなトレーニングになる、という意見には僕も賛同しています。

阿部さんはこの習慣づけこそ、無意識の意識化に重要だと主張されています。(めっちゃわかる)

『第一読者は自分、第二読者は最初の相手』

行き過ぎたクライアント志向に物申す!といいますか、相手(他人)の意向を気にしすぎなくていいんじゃない?というメッセージには、とっても救われました。

書く時に「ペルソナは誰か考えましょう」と言われることがある。僕はそうは思わない。書くのはまず自分のためでいい。「一番大切にすべき読者は自分だ」と思うのだ。その文章の中に自分の喜びがあるかどうかがとても大切。*『第6章 SNSで発信しよう』より

見ず知らずの誰かに揶揄される恐怖や発信の意味に対する不安を抱えることがあるかもしれないけど、まあ、気楽にいこうよ。

のようなメッセージと読者への優しさを感じるのは僕だけでしょうか…('ω' )

まとめ

まだまだ紹介したい引用が沢山あるのですが、ひとまずこの辺で。(笑)

言葉って何だろうね?という問いをずっと繰り返して、「ああでもない、こでもない」とキャリアを歩んでこられた阿部広太郎さんの自伝のような本です。

また読んでみたくなるような文章の書き方や配慮された文章ってこんなもの!といったコンテンツまで用意されてます。

イチオシですので、ぜひご一読くださいませ~。

以下Amazonのリンクです。

ここまで読んでくださって、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?