2021年ベストアルバム

ごきげんよう。

今年もいろいろありましたね。

例えばほら、あの…モルカーとか、あと…プリティーダービーシーズン2とか?

というわけで、今年の総括も終えたところで(終わりました)早速やっていきたいと思います。

今回は20枚選んでいます。

それぞれ簡単な感想のようなものを書いています。

20. Akira Rabelais - À la recherche du temps perdu

シカゴのアーティストAkira Rabelaisによる、おそらくクラシック等の古い録音をコラージュした作品で、4時間あります(Bandcampだと追加のトラックも合わせて約5時間になります)。

ノイズまみれの掠れた古い音楽が幽玄に立ち現れては消えていく様はThe Caretakerの『Everywhere at the end of time』シリーズのPart1〜3のよう、というかあれのクラシック版と考えてもそれほど外れてはいないと思います(ただし崩壊しない)。

正直長すぎて内容をあんまり覚えてないので挙げるかどうか迷いましたが、忘却するのも聴き方としては間違ってないように感じたのと作風としては好きなので選びました。

19. HEXA - Material Interstices

HEXAはレーベルRoom40を主宰するLawrence Englishとアメリカのエクスペリメンタル・ロックバンドXiu XiuのメンバーJamie Stewartによるユニットで、今作は2016年の『Factory Photographs』以来の作品みたいです。

内容としては、工事現場の囲い(何か正式な名称があるのかもしれない、が、知らない)から漏れ出た、金属やコンクリートがぶつかる音、その微かな残響をさらに延ばしたみたいな音がずっと続くだけというまさしくインダストリアル・アンビエントとでも言うべき音楽です。

私は寝るときに流しています。

18. Joseph Shabason - The Fellowship

トロントのサックス奏者Joseph Shabasonによる作品。

子供の頃の淡い記憶そのもののようなアンビエント風の1曲目『Life With My Grandparents』、繰り返すパーカッションがどことなく不安にさせる2曲目『Escape From North York』、ニューエイジ・ジャズ的な3曲目『The Fellowship』と初めの3曲からして(そしてその後の曲も含めて)一筋縄では行かない感じのあるアルバムですが、イスラム教とユダヤ教の二重信仰というJoseph Shabasonの複雑な家庭環境にまつわる彼の祖父母から彼自身までの3世代の物語を表現した作品でもあり、音楽面だけでなくテーマとしても興味深いものがあります。

17. Kelman Duran - NIGHT IN TIJUANA

今年のダークホース的作品です。

ドミニカ出身のアメリカ人プロデューサーKelman Duranによる自主レーベルからリリースされた作品。

スピリチュアル・ジャズ、ラップ、レゲトン等の音楽をコラージュし、ダーク・アンビエント的なテクスチャーでまとめたような作品。

個人的には今年リリースされたSpace Afrikaの『Honest Labour』(後で出てきまます)に近い雰囲気を感じたので、そちらが気に入った人は一聴の価値ありかもしれません。

16. Joy Orbison - still slipping vol. 1

2009年の「Hyph Mngo」で有名な(私はクラブミュージックに詳しくないので今年初めて知りましたが)Joy Orbisonのキャリア初LP作品。

アルバムというよりはミックステープ的な位置付けらしいです。

特に良いと感じた点は抜群に聴きやすいことと、なんとなくまた聴きたいと思えるところでした。

正直なところ特別すごいと思うような曲はあまり無かったのですが(強いて言えば最後の『born slipping (feat. TYSON)』はかなり好き)、それでも聴かせる音楽を作れるような、そういうセンスもあることを学んだ気がしました。

15. FUJI||||||||||TA - NOISEEM

FUJI||||||||||TAこと藤田陽介による、同名のライブ・パフォーマンスを音源化した作品。

自作のパイプオルガン+水+声+電子音(多分)というオンリーワンな音楽です。

ニューエイジ的な流水や水滴の音だけでなく楽器のように水の音を使っているという点ではTomoko Sauvageの『Musique Hydromantique』を、パイプオルガンのコードの荘厳な雰囲気にはKali Maloneの『The Sacrificial Code』を思い出しました。

アルバム全体として、パイプオルガンが他の無秩序とも言える様々な音を音楽的に纏める骨格のように機能しており、特に2曲目『Uzu』のラストは神聖さと混沌さが併さり圧巻でした。

14. Space Afrika - Honest Labour

マンチェスターのデュオSpace AfrikaによるDais Recordsからのアルバムです。

サウンド・コラージュ+ダウンテンポ、しかも全体的な雰囲気はダーク・アンビエント、みたいなかなり独特な音楽ではありますが、アンビエント・ダブやエクスペリメンタル・ヒップホップがある程度形式的になってきたように感じる今このような作品が出てきたのはどこか納得がいくように思いました。

そして聴いている間は面白い音楽だなと感じるのに、終わってみるとあんまり印象に残っている部分が無いというか、さらに言えばどんな音楽だったかよく思い出せないような不思議さもありました。

13. Dialect - Under ~ Between

リヴァプールのアーティストDialectのRVNG Intl.からでは初のリリース。

全体的な雰囲気としては同RVNG Intl.から作品を発表しているVisible Cloaksと似た透明感のある音楽ですが、加えて久石譲のようなエモーショナルなメロディやコードもあり、それが顕著に表れている1曲目の『Under~Between』は今年最も良かった曲の一つだと思います。

また、今年12月に同レーベルからリリースしたEP『Keep Going... Under』も良い作品だったので今後の活躍が楽しみです。

12. Blank Gloss - Melt

溶ける…

カリフォルニアのアンビエント・デュオBlank Gross、GAS主宰のKompaktからその名の通り聴く者の意識を溶かすズブさ(ズブズブであるさま、その度合い)と耽美的な趣を併せ持ったアンビエントアルバムです。

特に2曲目の『Rags』を聴いたときは、いつかの夕焼けが、陽炎に揺れる情景がスローモーションで瞼の裏に浮かび、そして…

若干タイプは違いますが上で紹介したJoseph Shabasonの『The Fellowship』が好きな人にはおすすめできるかもしれません。

11. Masayoshi Fujita - Bird Ambience

ポスト・クラシカルな作品を数多くリリースしているErased Tapesから、主にヴィブラフォンを使った作品を発表しているMasayoshi Fujitaの作品です。

今作ではヴィブラフォンの他にマリンバ、カットアップしたドラムの音等も使われているようです。

本作に感じた魅力は大きく分けて3つあり、まず1つ目が一聴してわかる音の良さ。

単純に高音質というだけではなく、ヴィブラフォンやマリンバの音の広がりや深みがはっきりと感じられ、それだけでも中々のインパクトがありました。

2つ目は曲のバリエーションの豊かさ。

前述の楽器類の音に加えてノイズ的な電子音もあり、聴いていて飽きません。

そして最後にメロディの良さ。

これは完全に個人的な好みですが、まあ個人的なベストアルバムなので…

10. Teresa Winter - Motto of the Wheel

バグったドリームポップ、壊れたレイヴミュージック…

Teresa Winterの新作は今回も(今年はMark Leckeyのアルバムも出していた)The Death Of Raveからです。

どこか壊れたトラックに歌を乗せるスタイルにPhewとの類似性も見出せる今作ですが、OPNやThe Caretakerの作品のように音楽の形式を破壊することで生み出される退廃的な不気味さと美しさを感じられました。

ポップとエクスペリメンタルのバランスという面では彼女の歴代最高傑作だと思います。

ちなみに確か一時期Bandcampで買えるようになっていたはずですが、現在は買えなくなっています。

9. Eli Keszler - Icons

これまでのEli Keszlerの作品は凄そうなんだけど正直よくわからんという感じだったのですが、このアルバムははっきりと良かったです。

今作はドラム、パーカッション、シンセサイザー、世界各地で録ったらしいフィールドレコーディングの素材等で構成されています。

どの曲に関しても曲として纏め上げるための演奏がなされており、そのためか今作はアルバム全体を通して第四世界的な心地良さすら感じます。

また、ゆったりした曲の中でも高速のストロークを織り交ぜて緩急をつける巧みさはドラマー/パーカッショニストとしての面目躍如だなと思いました。

8. Ross From Friends - Tread

私が2018年の『Family Portrait』から如何にしてRoss From Friendsにハマったかを書こうかと思ったけど長い上に気持ち悪くなりそうなのでやめました。

というわけでRoss From Friendsの2021年待望の新作、Brainfeederからは2枚目のアルバムです。

聴いてみてまず思ったのは「ハウスじゃない!」(いや「ハウスの曲もある!」のですが)ということで、かつてはLo-Fi Houseの旗手であった彼も自らの音楽性を広げていくことで進化しようとしているんだな、と思いながら聴いていたら最後の方はリズムセクションすらないシンセアンビエント的な曲でもう進化してたなと思いました。

新たな代表曲となりそうな『Love Divide』や『XXX Olympiad』ももちろん良かったですが、『A Brand New Start』や『Spatter/Splatter』に見られるサンプリングとシンセの組み合わせで映像的な音楽を作り出すセンスにも新しい可能性を感じました。

なんでも「『Tread』で表現しているのは、僕が辿ってきた永遠に戻ることのない色々な“跡”」らしく、ということはコンセプト的にも『Family Portrait』の続編というわけで、これまで自分の家族の、そして自らの人生をテーマとしてきた彼が次作で積み上げたものの先に何を見せてくれるのか非常に楽しみです。

7. Phew - New Decade

去年リリースされた『Vertigo KO』は2017年〜2019年あたりに作られた曲のコンピレーションだったために(良い作品ではありましたが)いまいち新作感が無かったのですが、今作はこれまでのスタイルを経た上での新しいPhewによる作品だと思います。

これまでの作品と比べてトラックと歌(というか声?)のバランスが良く、異質なトラックが声によってその持ち味を妨げられることなく聴きやすい音楽になっているように感じました。

また、これは完全に個人的な言説ですが、ラストの『Doing Nothing』にはCanの『Future Days』がフラッシュバックする瞬間がありました。

そしてこのアルバムについてのPhewの「30年前には、“ニュー” という言葉は、進歩や物事がよくなることの同義語でした」「今はもう、そんな事は信じていません」というコメント…

この作品は未来から過去への「No Future Days」という回答なのかもしれません。

6. Ulla - Limitless Frame

正直に言ってしまうとWest Mineral周辺のアンビエント・ダブ界隈は良い作品は多いもののかなり飽和してきたというか、似たり寄ったりな作品が多いなと思っていたのですが、Ullaのこの作品はギター、ピアノ、サックス等を使った器楽的なアンビエントを積極的に取り入れることでアンビエント・ダブの領域を広げたように思います。

これまでアンビエント・ダブの音楽には水中に形容されるような重い質感をイメージしていましたが、今作の音のテクスチャーには薄い靄がかかった空気のような軽さを感じられたことも新鮮で良かったです。

5. Kumi Takahara - See-Through

メロディに感じる良さというものは基本的に個人的なものだと思います。

そして今回挙げた作品の中で1番メロディに関して良かった(つまり好きな)作品がどれかと言われればこれを選びます。

アルバム全体を通して美しいピアノのメロディと郷愁を感じさせるストリングスのロングトーンを中心に構成されており、新しさはあまり感じられないものの、単純にとてつもなくクオリティの高い作品だと思いました。

4. CFCF - memoryland

ブレイクビーツ、フレンチハウス、グランジ、そしてBorn Slippy (Nuxx)(Born Slippy (Nuxx)ではない)と、聴けば誰もがあの頃に思いを馳せるようなアルバムですが、この作品の真価はその非凡な模倣の上手さそれ自体では無いように感じます。

おそらく今作のコンセプトは単なる90年代リバイバルではなく、ユースカルチャーにどっぷり浸かった青春時代とその終わりの記憶だと思われます。

そのコンセプトを表現するにあたり、(個人的な意見ですが)CFCFの作品にしばしば共通する「印象の薄さ」が非常に上手く噛み合っています。

そしてそのようにアルバム全体として「薄れていく記憶」が表現されることで、あの時代を通り過ぎた世代のみならず、若さを懐かしむあらゆる人に届き得る普遍性を獲得しているのではないかと思います。

3. Sarah Davachi & Sean McCann - Mother of Pearl

美しい...

そらSarah DavachiとSean McCannが組んだらええアルバムができるに決まっとるやん、と思うでしょうがこれは期待以上のブツでした(そして実際にはこういう豪華コラボ作が必ずしも期待通りの作品になるとは限らないことはご存知の通りです)。

そもそもレーベルRecitalから作品をリリースしていたSarah DavachiとそのRecitalの主Sean McCannという組み合わせなので両者の音楽性は近いのですが、どちらかといえばSean McCann側の音楽性が強く出ているように感じました。

ドビュッシーの月の光もかくやといった美しいピアノで始まり夜の静けさが空気を支配するような3曲目の『Lamplighter』、そして海底で音を立てて崩れ去る沈没船のような4曲目の『Keep Outside the Night』が特に好きです。

2. Claire Rousay - a softer focus

今年は本人の作品だけでなく客演も含めてClaire RousayとSam Gendelの名前を本当によく見かけました。

そしてClaire Rousayの作品で最も気に入ったのはこれでした。

ピアノ、ストリングス、シンセ等の音楽的な音と、生活の一場面をそのまま切り取ったような物音のフィールドレコーディングやオートチューンがかかった声等の非音楽的な音のバランスが上手く取れており、アンビエントとしてもエクスペリメンタルなポップとしても聴けるアルバムであり新しい音楽だと思います。

ちなみにClaire Rousayというアーティストについて知りたい方はこちらの記事がおすすめです(私が書いたものではないです)。

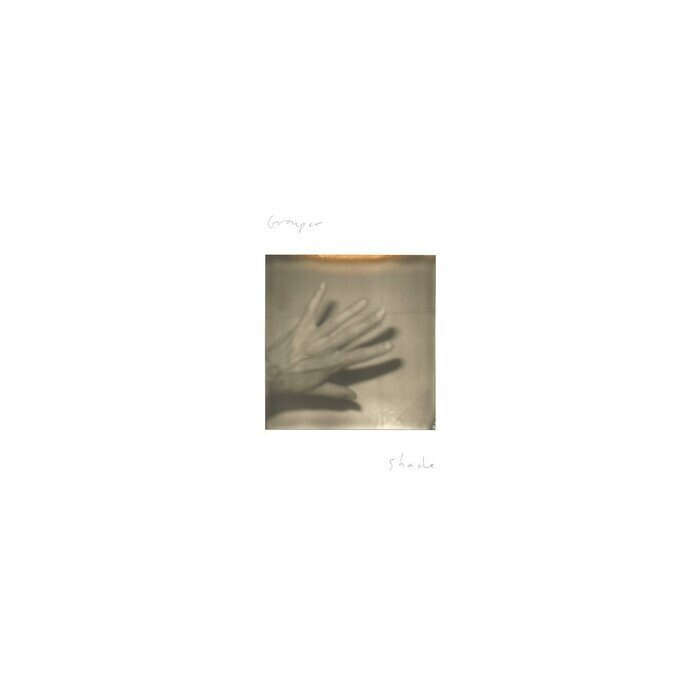

1. Grouper - Shade

大体2018年あたりから新しい音楽を追い始め、いろいろなメディアを使い情報を集めてそれまでと比べてはるかに多くの音楽を聴くようになりました。

そしてその中で強く思ったことは、「すごい音楽や面白い音楽にはたくさん出会えたけど本当に感動するような(心に訴えかけてくるような)音楽ってあんまり無いな」ということでした。

もちろん感動だけを求めて音楽を聴いているわけではないので別にいいんですが、現在新奇性に惹かれて飛びついた音楽を果たして10年後の私は聴いているのかな、ということはたまに考えます。

若干話が逸れましたが要するに私の場合マジに感動する音楽は結構貴重で、そしてこのアルバムはそれだということです。

私がGrouperの存在は知ったのは2018年の『Grid of Points』からで、その美しさ、儚さ、悲しさはそれまでに聴いたどの音楽とも異なるものでした。

そしてそれから3年経ちリリースされた今作には、やはり一聴して感情を塗り替えるような彼女のメロディと歌声の異質な魅力がありました。

Grouperは帰ってきました。

ただし悲しみよりもむしろ慈しみを感じさせるような優しげな音色を携えて。

そして私も自分にとって本当に特別な音楽とはどういうものなのか、原点に立ち返ることができたような気がします。

P.S. 特に『Pale Interior』は今年のベストソングです。

まとめ

選んだ20枚について、ジャンルとして見ると全てアンビエント、エクスペリメンタル、エレクトロニックのどれかには分類できることに気付き年々好みが偏ってきているなと思いました。

また、私事ですが、今年人生で初めてアルバム(というか商品としての音楽)を作りBandcampから販売したのですが、自分が好きな音楽であるとは自信を持って言えるものの、他人に聴いてもらうにははっきりと力不足だと感じるような内容でした。

そのときGrouperの『Shade』を聴き、自分の目指すべき道を改めて確認できたように思います。

まあ実際のところはどうなるかわかりませんが。

ちなみにこれです。

以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?