今日のレッスンVol.8

今回はコードを耳コピするコツを伝授します。

耳コピはダンジョン攻略のようなものです。

道具が無いと簡単に詰みます。

先に進めないぞ

道具その1

〜内音と外音〜

メロディはコピーできたけどコードがわかりまへん。

という人は多いです。

メロディは「内音」と「外音」に分けることができます。

内音とは「コードを構成している音」

外音とは「コードを構成していない音」

を指します。

メロディは内音と外音を行ったり来たりしながら紡がれます。

メロディをコピーしたのなら、その音を「ドレミ」ではなく「CDE」に変換します。

(独り言…義務教育は即刻ドレミをCDEに変えるべきです)

メロディを内音と仮定し、コードを探っていきます。

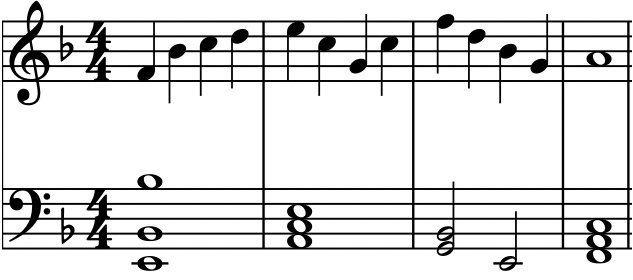

例えば以下のメロディ

Cから始まるメロディなので、Cを含むコードを色々当ててみましょう。

私はギタリストなので、色んな場所でCを押さえてコードを探します。

今回は1弦8フレットのCを含むコードを色々弾きながら探しましょう。

次の小節はGからはじまってますね。

同様にGを内音と仮定してコードを探します。

道具その2

〜キーを見つける〜

キーを見つければダイアトニックコードがわかり、コードを当てるのがとても楽になります。

キーを見つける方法は主に以下の通りです。

①最初と最後のコードを見る

②ダイアトニックコードに当て嵌める

③メロディをメジャースケールのモードに当て嵌める

①の解説

地球上のほとんどの曲は最初のコードがキーになっています。

Cメジャーから始まる曲はCメジャーキーです。

またAmから始まる曲はAマイナーキーなんですが、平行調でCメジャーとなります。

コード進行はトニックに帰結するという法(後述)に則ると、最後のコードでもキーを判断することができます。

もちろん例外もたくさんあるので一概には言えないです。

②の解説(ダイアトニックをまだ知らない方は飛ばしてもらって構いません)

メジャーダイアトニックコードにおいて、◯7は5番目のコードのみです。

例えば曲中にF7が出てきた場合、これを5番目のコードと捉えます。

ダイアトニックコードは

B♭△ Cm Dm E♭△ F7 Gm Adim

となります。

このように書き出しておくと、耳コピが数段楽になります。

例外として、ノンダイアトニックコードが出ている場合は判断しかねます。

主に7thコードが使われるノンダイアトニックコードは以下の通りです。

Ⅰ7、Ⅲ7、Ⅵ7、Ⅶ7

この辺りは響きが著しく変わるので、経験で判断しましょう。

転調はこの辺りのノンダイアトニックコードを介することが多いです。

「妙だな...森が哭いている…」と、響きで判断できると良いでしょう。

メジャースケールを練習すると直感で解ります。

③の解説(モードをまだ知らない方は飛ばしてもらって大丈夫です)

モードを覚えていると、メロディをコピーした途端にキーがわかるようになります。

そのメロディがどこのモードで弾けるか、を捉えるだけです。

たとえばCドリアンで弾ける場合、B♭イオニアンがあるということでキーはB♭です。

道具その3

〜コード進行のパターン〜

コード進行は極論を言うと

Ⅰ△かⅥmにどう帰っていくか

でしかありません。

寄り道をしながら自宅(Ⅰ△)か別荘(Ⅵm)に帰ります。

帰り方を終止といいます。

終止には4種類あります

❶強終止(G7→C)

❷変終止(F→C)

❸半終止(G7)

❹偽終止(G7→Am)

G7は帰りのチャイム、あるいは終電時刻です

お家に帰りましょう。

Ⅰ△またはⅥmからはどこへでも行ける

Ⅴ7の後は終止しなければいけない

上記3種以外のコードからの進行は以下の通りです

2度上行

4度上行

3度下行

これだけ聞くと、コード進行ってそんなにパターンが多くないように感じますね。

過去の作曲家たちはこのルールに則り、代理コードや転調を駆使してコード進行という旅を壮大なものにしています。

このルールを破壊することを生業にしているコンテンポラリージャズというジャンルの話は割愛します。

道具その4

〜根気〜

スーパーメトロイドを初見で3時間以内にクリアできる人がいるでしょうか。

私はいないと思います。

耳コピも時間をかけて行うのが大事です。

数をこなせば様々なパターンが自然と見えてくるようになります。

おわり

余談

レッスンで実際に作曲をやってもらうんですが、みんな良い曲ばかりでいつも感動しています。

それも人それぞれ違う良さです。

教えていることはほぼ一緒で、結果を同じにしたくないという理念がレッスンをはじめた当初からあって、それが叶って嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?