民族学博物館に行ってきた話

万博記念公園の中にある民族学博物館(通称みんぱく)に行ってきました。

久しぶりで規模の大きさを忘れていて、終盤駆け足で見る羽目になったんですがとても面白かった…。

今度はちゃんと時間を作ってゆっくり観に行きたい。

自問自答ガールを始めてからは初めて行ったので、今回は振り返りも兼ねて、主にファッション関連に重点を置いてみんぱくの日記を書こうと思います。

§民族衣装

◆刺繍文化

パッと目が惹かれたのが大体刺繍の衣類とかカーペットとかだったので、そういう刺繍文化、好きだなぁと改めて思った。

この鮮やかな色合い、可愛い柄たち、見ているだけで癒されたり元気を貰えるので好き。

刺繍の歴史は遡ると青銅器時代から始まってるらしいので、何千年もの人の軌跡の上に現在の歴史が存在する、と同時に今私たちが生きている現時点もまたひとつの歴史なのだと考えるとロマンがある。

また生きている場所や文化が違えど、刺繍が大体「遠くの場所にいてもその人の位置を知らせるもの」、転じて「その人の地位を表すもの」として、もしくは「祭事に纏う特別な衣装」「宗教の布教のため」「魔除け」などといった神仏の宗教、広く言えば「信仰を具現化」するために使われているのが興味深い。

◆宝石

前からトルコ石が好きなんですが、アクセサリーエリアで一番興味が惹かれたのはやっぱりトルコ石のところ。アクセサリーのデザインも現代でも通用するデザインだと思う。

トルコ石も紀元前から神の石、神秘的な石として、権力者の装飾品として用いられていた。1900年の古代エジプト王妃の墓からターコイズのブレスレットが出土されていたりする。

また世界各地で「お守り」として、または「魔除け」として、「幸運をもたらす石」として信仰されていた歴史があり、トルコ石の宝石言葉も『成功・繁栄・健康・自由』なのを見ると、ここでもまた歴史や人の想いというのは数珠繋ぎで紡がれているのだと思う。

◆ビーズ

ビーズは現在もアクセサリーとして現代に溶け込んでいて、何ならビーズの歴史は浅いのではと思われている人も少なくはないと思う。

しかしビーズの歴史も遡ると古代まで行くことになる。

そもそもビーズ、英表記で『beads』の言葉の起源はアングロサクソン語の「biddan (祈る)「bede(祈る人)」という説がある。

要はキリスト教でロザリオについている玉のことを指すのが起源だ、と言われている。

紀元前8000年前にはアメリカの南西の先住民たちが石や貝殻に穴を開けてビーズをつくっていたとのこと。

で、よく似たものに『数珠』があると思うんですが、数珠は古代インドのバラモン教の聖典に「連珠」という記述があり、これが数珠の原型というのが有力だそう。仏教を国教と決めた聖徳太子が布教活動のために近江八幡を訪れた際に、村人たちに数珠の製造方法を伝授したという話がある。

生まれた場所も文化も信仰する神も違うはずなのに「丸い球(またはそれに代わるもの)をつないで身に着けることで信仰をあらわす」という手法がこんなに似ていると、なんだか不思議な感じがする。生まれも文化も違えど、それぞれ『人間』という身体を持っている以上はおそらく精神的な部分(ロマンもへったくれもない言い方をすると脳の動き)がほとんど同じなせいか、「本能的に神秘性を感じる部分」は似ているのかもしれない。

『ビーズで言葉を編んで想いを伝える』という用途で作られたもの。

ラブレター💌というかラブアクセサリー…?

個人的に一番ド肝を抜かれたのはこれです。

注 射 針 カ バ ー ビ ー ズ

こう見ると神仏の信仰という意味の「祈り」とは別に、「好きな人に想いを伝える」「子供が健康に過ごせるように」という個人の「祈り」を乗せる用途としても使われていたのがわかる。

アクセサリーに「祈り」を乗せる思想は現代も根強く受け継がれている。「アクセサリーはアイデンティティです」もこれに近いんじゃないだろうか。様々に変容していく社会の中で、「自分自身という存在に対して自分固有の生き方や価値観を確立させる」ための「祈り」のあらわれ。

◆仮面

仮面も古来からある文化である。

古代エジプトでは、遺体をミイラにするため布巻きをするが、そうすると誰のミイラかわからなくなるので、布巻き遺体に仮面をつけて誰の遺体かを明らかにしていた。

またいわゆるシャーマンの依り代として使われたり、仮面を被り舞踏を披露することで、いわく精霊界の存在を召喚し凶事を解決していたそうだ。

ピカソやマティスに多大な影響を与えたトーテム仮面もある。トーテム信仰とは動物を神として信仰するもので、超自然的な現象から特別な力や加護を賜りたいという願いからか、トーテム仮面は人間の顔と象徴となっている動物が混ざっているような造形が特徴にある。

厄災を払うためには厄災以上の強い力を鼓舞して追い出さないといけないという信仰から、恐ろしいお面をつけて祈祷する厄除けの風習も世界各地で見られる。日本だと「鬼瓦」とか「鬼面」がそれ。

歴史的な流れから見ても「顔」が「その人自身をあらわすもの」というのが世界共通認識で、古代エジプトでは「仮面でその人の遺体がわかるように」仮面つけていたのに対し、時が進むにつれて「仮面をつける」というのが「自分とは別のペルソナをまとう」行為になる、という認識も世界で共通しているのが面白い。

今回見て思ったのが「人間って歴史を重ねても、生まれや文化が違っても、根本的な部分は限りなく同じに近いんじゃないのか」ということでした。月並みですけど。これだけ多種多様な文化が広がっているのに、根本的な思想はだいたい万国共通なのがかなり不思議な感覚だった。

§『陽気でユーモラス』

「陽気でユーモラスな感覚で世界をとらえている部族も多い」というのもまた面白い。

個人的に印象に残った展示を紹介します。

◆骸骨人形

メキシコの骸骨人形というものがあるが、メキシコ人にとって骸骨とは身近な存在であり、不吉なシンボルではなく再生とユーモアの象徴である。

いわば骸骨人形は「幸せの象徴」なので、着飾っていたり音楽を奏でたり歌ったり踊ったりと生き生きしている姿の人形が多い。

そもそもメキシコの死生観として「死は新しい命に生まれ変わる一つの過程でしかない」という認識で、「死は永遠の生のための重要なステップ」である。メキシコの死生観のわかりやすい例として有名なのは「死者の日」のお祭りの様子だと思う。

◆陽気な墓

ルーマニアのそのままずばり「陽気な墓」。

説明文をそのまま拝借すると「亡き人の生前の姿をユーモアとともに絵と物語で書き出した墓」

ちなみに手前の男性二人で飲み交わしてる墓に書いてあるのは

「友人たちとこの世を忘れるために美味しいパリンカを飲んだ。私は生きている間よく働いた。そして服の代わりに身にまとっているのは丈夫な棺桶だ」ということらしい。

ルーマニアの死生観もまた「死は特別ではなく自然とやってくるもの」であり、だからこそ絶対に訪れる死より、それぞれ自分の好きなようにできる生に意識を向けて自分らしく生きていこう、という思想が強い。なのでルーマニアの墓はその人の人生の中で発生していたドラマを他の人にも知ってほしい、「この人は生きていた」という歴史を知らない人たちにも知ってほしい、という信仰からカラフルでユーモラスで陽気な墓となっている。

◆生命の木

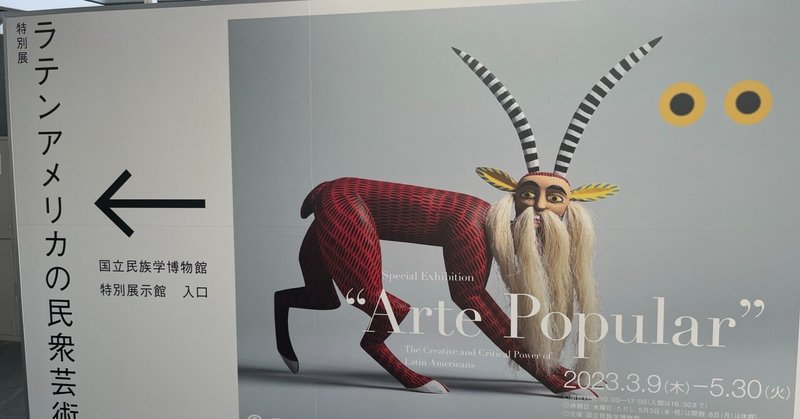

また期間限定の特別展「ラテンアメリカの民衆芸術」にも行って、個人的に一番圧倒されたのは「生命の木」である。

特別展の様子はこちらの記事から実際の様子が見えます。

ちなみに「生命の木」はこの時点でサムネになっているまっピンクのオブジェになります。

『「生命の木」とは広がった枝に果実が実るように様々なものがちりばめられている複合的な陶器のオブジェ。もともとは生命の木とはエデンの園に植えられていた木にちなむ。現在はキリスト教に問わずさまざまなテーマで作品が作られている』説明文より引用。

この「生命の木」は先住民文化とキリスト教の文化が混在していて、そこにさらにド派手な色彩を持ってくることで、いい意味で情報量の多い作品になっているのが個人的に陽気でエネルギッシュな生命力を感じて好き。

実はこれらの展示を見て真っ先に思ったのが「いいなぁ…」という羨望の気持ちでした。「死は自ずと絶対に来るものだから、それまで自分らしく、楽しく陽気に、ユーモアを忘れずに生きる。かと言って悲しみや苦しみや絶望は捨てず、かつそれらを包容できるほどのエネルギッシュさで生きる」という姿勢に心を掴まれたのかもしれない。

今回時間が足りなくてかなりかっ飛ばして観ることになったので、実際のみんぱくはもっともっとボリュームあります。「みんぱくをじっくり楽しむ」という目標は8月以降に立てようと思う。(6月7月はもう予定が入っているので)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?