【渋谷区】千駄ヶ谷 鳩森神社、徳川屋敷。

千駄ヶ谷駅から南へ5分歩いたところに鳩森神社があります。

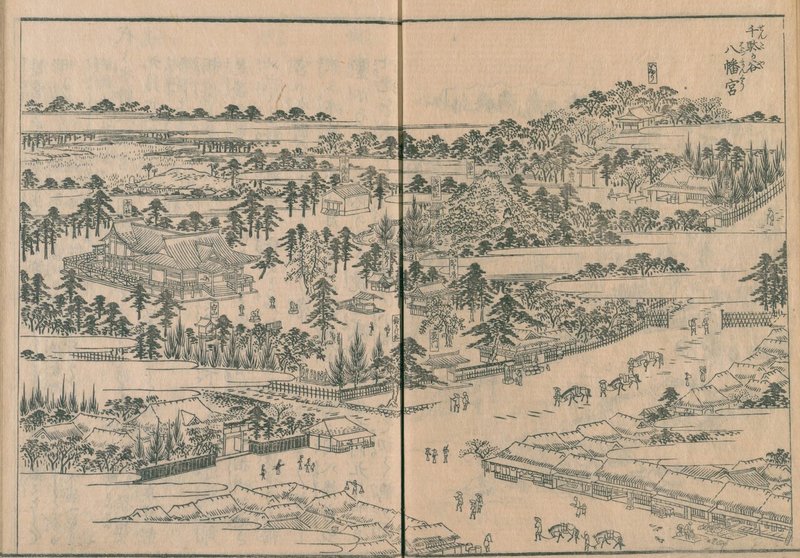

歴史は古く天保5-7 [1834-1836]に出版された「江戸名所図会 7巻」にその詳細と千駄ヶ谷八幡宮として挿絵がかかれていました。

本殿や富士塚の場所や神輿の倉庫などの位置関係は200年前とほとんど変わっていないということが確認できます。

森の中には白い鳩が飛び、神聖な場所として祠をいとなんで鳩森とよんでいたそうです。そして貞観2年(860年)に慈覚大師にご神体をもとめたとあります。

慈覚大師は栃木県出身で比叡山で最澄に師事し、唐への留学。帰国後に500以上の社寺を開いたとされています。栃木県出身の歴史上の人物です。私も栃木県出身なので親近感がわきます。

図絵に書かれている門前の鈴懸松は寛永の頃(1624年から1645年)頃に鷹の「鈴」が止まったからだとか。(鈴は徳川家光の愛鷹といわれています。)

鈴懸松についてネットサーフィンしていたら、代々木八幡宮の作家、平岩弓枝さんのお父さんは鳩森神社から養子に来たとのこと。

私は代々木八幡宮が好きで週に何度かはお参りしていますから、こういう繋がりがあるとはおもいませんでした。

「江戸名所図会」には千駄ヶ谷八幡の次に代々木八幡が掲載されているので、なにかつながりがあるのではないかなとも思えますね。

共に別当寺があるということから、神仏習合が1000年にわたって長く続いた日本独自の宗教観がみえてきます。神社とお寺は全く別もの、むしろ反目しているものだとおもっていたのですが、別になったのは明治維新後の話。

一緒に祀られていたという過去を知らないので、教科書で神仏分離といわれてもピンときませんでした。私の勉強不足が補えてよかったです。

現代の地図。神社の南には将棋会館。

今をときめく天才棋士、藤井総太八段がここで将棋をさしているんですね。北側は津田塾大学、その東が東京体育館。

鳩森神社にある将棋堂 昭和61年に立てられたとのこと。将棋の歴史は1000年前の木簡が出土しているように長い歴史を持っています。将棋1000年の歴史。神仏習合も1000年の歴史でした。当たり前ですが100年が10回。その期間、関わってきた人の事を思い、歴史の深さに背筋が正されます。

嘉永2-文久2(1829-1862)刊 江戸切絵図

南北が逆になっていますが、神社の北には紀伊殿、紀伊殿。紀伊殿は紀州徳川家です。徳川家康の10男である徳川頼宣を家祖として、和歌山藩主として代々続き、現19代目は建築家の徳川宣子さんだそうです。

アプリ大江戸今昔めぐり・1860年代

富士塚があることが確認されます。神社は別当 瑞円寺 八幡宮。神社の北側は紀伊殿 観如院

紀州徳川家の12代目藩主の妻が観如院です。

ここには明治維新後に徳川幕府13代将軍家定の正室、天璋院篤姫が住み、徳川宗家16代目となる家達が育った場所です。

家達は紀州徳川家ではないです。田安徳川家の当主でもともと田安家は今の皇居の田安門近辺、日本武道館とか北の丸公園のあたりにあったようです。明治維新で追い出されてしまったということになります。

神社の南側は下総結城藩 水野日向守勝進 1817年生まれ1873年死去。

都内最古の富士塚 この富士塚はけっこう登りがいがあります。

明治初期 明治9-19年 1876年ー1886年

表記はないですが徳川屋敷らしき豪邸はありますね。神社の鳥居のマークもあります。この時期の地図は都心は精密なのですがちょっと郊外にはいると手作り感あふれる味がある作りになります。

明治後期 明治39年ー42年 1906-1909年

徳川邸が南北にあらわれました。徳川邸には徳川16代宗家である徳川家達(いえさと)が住んでました。

千駄ヶ谷の駅は1904年(明治37年)8月21日開業 千駄ヶ谷の駅は徳川家達が住んでいたから線路が通ったといわれていますがどうでしょうか。

徳川家達は明治36年(1903年)12月4日から昭和8年(1933年)6月9日まで、延べ31年の長きにわたって貴族院議長を務めた。

ということですから貴族院議長になった翌年に線路が通っていますのでそういう面もあるのかもしれませんね。

徳川家が完全に世の中から抹消されないところが、日本の穏やかなところかとも思いますし、過去の徳川の世の中も全体的にはそれほどつらいものではなかったのかと思いますね。これが徳川治世が260年続いてきた所以でもあるのかもしれません。

これが例えば中国だったら史上初の中国統一を成し遂げた秦の始皇帝は死後数年後で関係者皆殺しですからね。激しい民族性と思うと同時に恐怖では持続していく世の中を作っていくことは不可能ということになのでしょう。ああ、家においてあるマキャベリ兵法はサヨナラします。

関東大震災前 大正5-10年 1916-1921年

千駄ヶ谷駅ちかくの大邸宅だった徳川邸は表記がなくなりました。大邸宅は今の東京体育館の場所に移動しました。

大正15年発刊の「政局を繞(めぐ)る人々」山浦貫一 著

家達は生来の楽天家であるが、ワシントン会議に全権で行ったのが味噌のつき始めで、水平社には押しかけられ、暗殺未遂にあい、貴族院議長おろしにあい、近世の尊王攘夷運動にさらされ最近はピリピリとしている。しかし、家達は憎めない人間で、楽天家で、お茶目な人間であり、この人を目標に尊王攘夷論を振り回し、この人を失うのは国家の為にも遺憾である。

とか、「21年間貴族院議員長を務めて、印象的な総理大臣はだれですか」と問われて

桂、西園寺、山本、原、高橋、加藤友三郎、加藤高明と指折りかぞえて「原という人は、疲れた風をみせない、実に精力家でしたな」と中学生でも知っているような深度の浅い批評をした。

と記者に書かれています。他にも西瓜のように丸い顔をしていると書かれたり、記者にとっても気安く、ご本人もおおらかな人物だったことがうかがい知れます。さすがは260年の歴史を誇る育ちの良さというか。

瑞円寺のとなりに大きな単独木の表記があります。

単独木はオマンの木といって巨大な榎(えのき)があり、その根元が女性器の形をしていて遊女らの信仰を集め祠が建ち祀られていたそうです。榎も戦災で焼失しました。神社の書類なども戦災で焼失とのこと。

大正時代くらいの地図をみると、路面電車がけっこう走っている様子が目にとまります。テレビのBS番組などでヨーロッパの街並みをみると、トラムと呼ばれる列車が結構走っていますよね。

明治維新後は都心はヨーロッパを参考にした街づくりをしていたので、地震や戦災で焼失しなければヨーロッパ風の建築と江戸時代の建築が混じりあう面白い都市になっていたでしょう。

鳩森神社敷地内には甲賀稲荷も祀られています。これは青山練兵場を作るときに移転となりました。旧青山練兵場、現絵画館近辺については前回でとりあげました。

近隣の原宿には伊賀忍者の隠田村もあり、この一帯は図らずも伊賀甲賀の忍者にゆかりあるものにもなっています。

東京はところどころ歴史が繋がっているのが面白いですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?