[批評]タブローのマテリアルな起源――今井俊介「surface / volume」|勝俣涼

勝俣涼|KATSUMATA Ryo

1990年生まれ。武蔵野美術大学大学院造形研究科修了。美術批評。主な論考に、「未来の喪失に抗って―ダン・グレアムとユートピア」(『美術手帖』第15回芸術評論募集佳作、2014年)、「ジョン・バルデッサリの修辞学」(『引込線2015』所収、引込線実行委員会、2015年)など。主な展評に、「欠如の観測――「無条件修復」展」(『美術手帖』、美術出版社、2016年1月号)、「近さと遠さの文法――利部志穂「サンライズサーファー」展」(『美術手帖』、2016年3月号)など。

1

HAGIWARA PROJECTSで行なわれた今井俊介の個展「surface / volume」にて発表された絵画群に際立つのは、翻る旗のようなモチーフが複数重なり合い画面を埋め尽くし、色面がムラなく平坦に処理されているといった特徴であると、さしあたり言っておくことができるだろう。このタイプの作品は、2012年の同名の個展(「surface / volume」、LOOP HOLE)に際し、先立って発表されていた。きわめて自覚的に設定されただろう展覧会タイトルに示される通り、この近作に至って今井は、それ以前に発表された作品群によって得られた方法的成果を“表面surface/量感volume”という問題系列の中に再配置し、新たなフレームを導入している。

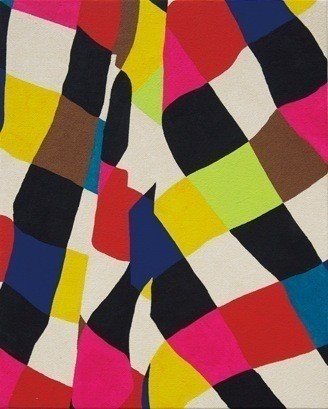

[fig.01]今井俊介《untitled》、2013 ©Shunsuke Imai

今回発表された作品のうち、たとえば《untitled》(2013)[fig.01]では、ストライプやドット柄の旗、円形のくり抜きのある布のようなものがコラージュ的に重なり合っている。これらのシート状のモチーフは風になびくようにはためいており、その揺動が空間を前後に伸縮させる“量感volume”を生成している。ここで量感は、旗というモチーフが固有にもつ素材(メディウム)的性質、つまり風など外在的な諸力の干渉を容易に反映させるという、布や紙の可塑性によってこそ生じていると言えるだろう。

[fig.02]今井俊介《untitled》、2012 ©Shunsuke Imai

同作の画面中央部を見ると、垂直な柱状のフォルムが、そこに巻き付いているように見える複数の旗の連携によって浮かび上がっているのが分かる。いわば複数の旗の運動=形状を動機づけ、“表面surface”の具体的な流れを誘起する支点として、柱状の“量感”が機能しているのだ。ただしこの柱状の量感を支えているものが、旗の“向こう側”にオブジェクトとして実在しているものなのか、少なくとも画面を視認するかぎりでは判定することができない。たとえばその支えは、空気圧を行使しつつボールの球形を内側から支えるような、縫合された表面によって匿われた容積=空間(ヴォイド)によって果たされているかもしれない。いずれにせよこの量感は、あくまで旗の可視的な表面によって中継されるかぎりでのみ感受しうるオプティカルな量である。したがって、この作品において“表面”と“量感”とは相補的であり、互いが互いを規定し合う関数として機能している。複数の旗にとって共通の基底となるようなヴォリュームは、《untitled》(2012)[fig.02]における、黒いストライプの旗とその下のピンクのストライプの旗、さらに青地に黄色のドットをもつ旗、といった単位が重合することで浮かび上がる、矩形のフォルムにも明らかだろう。

[fig.03]オーギュスト・ロダン《バルザック》、1897–98

[fig.04]メダルド・ロッソ《この子を見よ》、1906–07

『現代彫刻の展開(パサージュ)』(1977)のロザリンド・クラウスは、鋳造過程で表面が穴だらけになったオーギュスト・ロダンのトルソに触れながら、その痛ましい起伏ある表面が滑らかに均されることなく放置された彫刻について、“ある状態から別の状態への、メディウムそれ自体の移行(パサージュ)の視覚的証拠”[note.01]としての傷跡をとどめたものだと指摘する。制作プロセスや人為的な介入の痕跡を表面に刻印されたロダンの彫刻は、解剖学的に定められる内在的な整合性を喪失させた、受苦的な身体を晒している。外在的な“表面”の出来事を強調するこうした彫刻の系譜には、肉体を包みこむガウンの衣襞が像の大部分を占めるロダンの《バルザック》(1897–98)[fig.03]や、メダルド・ロッソの《この子を見よ》(1906–07)[fig.04]もまた位置づけられている。カーテンの背後に半身を隠していた子供をひと目見た、その束の間の経験を契機として制作された後者の表面には、カーテンの折り目の筋が走り、蜜蝋による処理を施されることで不透明な質感が与えられている。

[note.01]Rosalind E. Krauss, Passages in Modern Sculpture, Thames and Hudson, 1977, p.29.

さらにクラウスは、アール・ヌーヴォーの家具や工芸に施される“装飾”に言及しつつ、それらは内部の機能的な骨格を覆い隠し、各部材の構造的な分節を“表面”上に植え付けられた(花弁や葉といった)意匠によって不透明化するのだと述べる。この点においてそれらは、同時代のロダンやロッソの彫刻と同じ系列に位置づけられている。家具や工芸といったカテゴリーに位置する作品群を、“表面”を強く主張するものとしてロダンやロッソの彫刻と結び合わせるクラウスの身振りは、媒介項としての“装飾”を経由することにより可能となっている。

しかし“表面”という相が彫刻史的な分水嶺として強調されうるにせよ、ロダンの《バルザック》やロッソの《この子を見よ》の表面、すなわち衣服やカーテンの具体的な流れは、その“向こう側”にある内在的な形態、つまりバルザックや子供がそれぞれ固有にもつ身体によって動機づけられていることは明らかだ。《バルザック》の構想過程では裸体習作が制作されたこと、あるいはロダンがバルザックの体格と同じ寸法の服を仕立屋に作らせたという、よく知られる経緯が裏付けるように、ガウンによって覆い隠された、しかしその表面の形状を内部から動機づけている運動的な肉体は歴然として、ある固有の量感を生成する条件なのである。私たちはそこに、今井の「surface / volume」との接点を認めることができる。

2

[fig.05]今井俊介「patterns」展示風景、2006 撮影:田中雄一郎

これまでに今井が制作した平面作品の履歴を辿ってみると、すぐれて“装飾的”な性格を備えるものが数多く見出される。たとえば2006年に行なわれた個展「patterns」(武蔵野美術大学GFAL)に際して制作された壁画は、その展覧会タイトルが明快に示すように、フラットな“壁紙”の模様(パターン)をこそ差し出すものだった[fig.05]。壁面上に別の作品が掛けられていることから分かるように、それは自律した作品である以上に、ある具体的な“使用”に充てられる場となっている。

工芸的な装飾図案への傾倒は、大学院の修了制作を機に制作された、四隅を丸めた木製パネルにアクリル絵具で描画し、表面に水性ウレタン塗料で塗装をした後に研磨材で磨き上げた平面作品の図像にも明らかだろう。2007年の『美術手帖』の取材に際し、今井は光沢ある“表面”を強く主張するこのタイプの作品群について、“ヘルメットやバイクのタンクのカスタムペイント、あるいは蒔絵が施された漆器のようなものを、絵画の範疇で制作してみようと試みた作品”[note.02]と説明している。

[note.02]『美術手帖』2007年6月号、美術出版社、2007年、170頁。

[fig.06]今井俊介《untitled》、2009 ©Shunsuke Imai

今井の代表的な絵画群として、ポルノ画像と植物の柄をレイヤー状に重ね合わせる手法を用いたものがある[fig.06]。素材はWeb上からダウンロードした画像や、自分で撮影した花畑の写真、中には友人が着用していたシャツの柄を利用した例もある。各画像をスタンプのように二階調化し、画像同士が重なり合った箇所の色を変える、という単純な操作を反復していくことで画面は複雑に迷彩化し、素材となった個別の画像は埋没し可読性を喪失させてゆく。こうした作品群は、「surface / volume」への展開をいくつかの点で予告するものだ。

[fig.07]今井俊介《night hawk》、2007 ©Shunsuke Imai

第一に、レイヤーを重合するたびにそのつど色彩の変換が繰り返され、多色の切片へと細分化されたイメージは、各層の間に上下関係があるにもかかわらず、コラージュ的な“浅い奥行き”を感じさせるものではない。むしろそれは、一枚の“表面”にマップされた柄(パターン)という質を帯びたものであり、観る者の視覚は明滅する無数の色片に触発され、安定した帰着点を得ることなく横滑りしていくだろう。これは、平坦な色面として処理された旗の表面を走査する「surface / volume」での視線を呼び覚ますものだ。すでに指摘したように、そこでの“量感”は、視覚的(オプティカル)に現象する量として与えられていた。それに関連して、第二に、ポルノ画像の裸体=マッシヴな剥き出しの肉体は、迷彩化した柄の中に絡め取られ、独立した形象として際立つ突出点ではすでにありえていない。ただし視覚的にも奥行きのない画面には“量感”もまた存在せず、剥き出しの肉体は、ここではタブローを一方的に占拠する専制的な“表面”の拡がりの中へと溶解されている。レイヤーの重合が適用されず、ポルノ画像が単独で利用された《night hawk》(2007)[fig.07]にせよ、画面のあらゆる部分における配色が暗色系のきわめて近接したゾーンに限定されているために、裸体の形象は突出することなくタブローのリテラルな表面に滞留している。

3

[fig.08]今井俊介《untitled》、2011 ©Shunsuke Imai

[fig.09]今井俊介《patterns》、2011 ©Shunsuke Imai

素材としてポルノ画像を使用しなくなる2010年頃からのある期間、すでに完結している自身の絵画の一部分をフレームアップし、色彩などを変換して新たな絵画を成立させる、という制作原理によって今井の平面作品は制作されていた。いわばイメージの自己言及的な転用である。たとえば《untitled》(2011)[fig.08]の画像は、《patterns》(2011)[fig.09]の画面下方の一部分を拡大し、上下反転させて配色を置き換えたものだ。しかし均質な表面に明滅的な切片と化した無数の色相がマップされ、地と図の弁別を宙吊りにする機制を孕んでいた《patterns》とは明らかに異なり、《untitled》では中心的な図像が絞り込まれ、色数を削ぎ落とされた結果、画面は安定した図と地の制度に回収されてしまっている。

[fig.10]今井俊介《untitled》、2011 ©Shunsuke Imai

「surface / volume」で並んだ旗の絵画が制作される契機となったのは、チェック柄の布が波打つようなテクスチュアをもつ《untitled》(2011)[fig.10]のような作品である。こうした形式のタブローを制作するきっかけは、ある人の着用していたスカートの柄に目をとめ、その写真を撮らせてもらったことだった。今井は写真をもとに、スカートの起伏が織りなす表情をキャンバスに描き込んだ。その起伏は《バルザック》の衣襞のように、布地の“向こう側”に身構えているだろう肉体をつねに読み取らせようとするはずだ。“色と形”によるその映像には、柄がテキスタイルの即物的な波打ちに合わせて入り組んでいる状況が見て取れる。布という具体的な素材(メディウム)のもつマテリアルな特性が、その表面の柄によって視認される隆起を唯物論的に規定しているのだ。その隆起は明らかに、量感を生じさせる動態にほかならない。“量感”が“表面”と相補的に密着する「surface / volume」の端緒は、ここに求められるべきだろう。

チェック柄のタブローに描かれた布地の波立ちは、たしかに「surface / volume」の旗の揺動に類するものである。しかし両者の相同性はこうした視覚的映像に限定されるものではなく、絵画制作の技術的な過程=生産条件にこそ、それらの方法的な一致が確認されるのだ。複数の旗によって構成される「surface / volume」での近作の制作手順は、以下の通りである。まず画像編集用アプリケーションを用いて、平坦な旗を複数重ね合わせた状態のコラージュ的な図像を作る。この時点では、旗の波立ちは全くない平面構成である。次に、コンピュータ上で作成したこの平面構成を用紙に出力し、印刷された用紙をたわませて起伏を作り、その状態で壁面に留める。こうしてレリーフ状に固定された波打つ用紙を写真に撮り、この写真をコンピュータ上でトリミングし、変形を加える。こうしてできた画像をOHPシートに印刷し、キャンバスにプロジェクションしてトレースすることで絵画が完成する。

したがって旗の絵画にかんして特筆したいのは、チェック柄のタブローにおける布地と同様に、その制作過程に紙の物理的な歪みを組み入れている事実である。私たちがすでに確認した《untitled》[fig.01]に見られる柱状の量感は、この紙、つまり画像が定着するリテラルな基底面それ自体の変形によってこそ生じたものだったのだ。地盤としての基底面=支持体は、ここではクレメント・グリーンバーグが還元主義的に仮構する“平面性”のような公理に馴致されるものではなく、それ自体がその上部に密着している“色と形”もろとも揺動し、いびつに歪んでしまう契機を内在させた、受苦的な媒メディウム体にほかならない。しかし、このいびつな“支持体”は、最終的にはキャンバスというさらに高次の支持体の中に画像として埋め込まれ、そのレリーフ的な起源を絵画的イリュージョンへと解消させている。

ジャスパー・ジョーンズの《旗》(1954–55)は、そのモチーフの形態とキャンバスの形態とを一致させることで、“アメリカ国旗”を主題として描くと同時に、矩形の四つのエッジによって約束される“絵画”というカテゴリーそれ自体を主題としてもいた。しかし旗に“アメリカ”の像をシンボリックに結晶させるジョーンズとは対照的に、「surface / volume」の今井が描くのは、そのように何ものかを象徴的に代理=表象し、意味作用を行使する旗ではなく、それ自体は無意味な“装飾”として、紙=基底面の揺動を連動的に伝える模様(パターン)である。

[fig.11]今井俊介《untitled》、2012 ©Shunsuke Imai

その一方で、画布=基底面のマテリアルな組織、つまり経糸と緯糸が直角に交差するテキスタイルの成り立ちを模倣したような絵画[fig.11]も存在する[note.03]。そこでは(今井の作品としては例外的に)ムラや筆触を残して描かれた帯の織り込みによって、その下層における物質的組成の自己言及的な解析が果たされている。タブローはここでもまた、「surface / volume」を通底するシート状のメディウムへの配慮を逸してはいない。

[note.03]このタイプの絵画は、今回の個展には出品されなかったが、LOOP HOLEでの「surface / volume」では展示されていた。

[fig.12]今井俊介《untitled》、2012 ©Shunsuke Imai

画面全体が旗の形象によって、余白を残さず覆い尽くされている「surface / volume」の絵画群では、量感を伝える旗の表面/支持体の矩形面、という二種の“表面”によって、同じ一枚のタブローが二重に占拠されている。自らに固有の媒体的特性(シートの可塑性/支持体の堅い平面)によってそれぞれ完結した二つの“表面”の落差においてこそ、“量感”は産出されるのだ。とりわけ、全面がモノクロームのゴールドで処理され、絵具の物質的な凹凸のみで旗の形象や柄を描き分けた《untitled》(2012)[fig.12]は、二つの表面が反転を繰り返す知覚の臨界状態を励起するだろう。

[fig.13]今井俊介《untitled》、2013 ©Shunsuke Imai

この二つの表面を同一のタブローにおさめるには、レリーフのように留められた、壁面との間に空間(ヴォイド)を含ませながら波打つ紙を、量感ある二次元の視覚的(オプティカル)な画像へと変奏しなければならなかった。しかしそのマテリアルな起源は、展示室の一角に配置されたリボンによる立体作品[fig.13]の介在によってあぶり出されつつある。束ねられたリボンの結び目が見せる即物的な“巻き込まれ”は、スカートの襞から紙の波打ちにいたる「surface / volume」の生成原理をあらわしていた。

展覧会情報

今井俊介「surface / volume」

2013年3月9日-5月2日|HAGIWARA PROJECTS

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?