[批評]点描のパルス――矢野静明《不安は魂を喰いつくす》についての一考|高橋しげみ

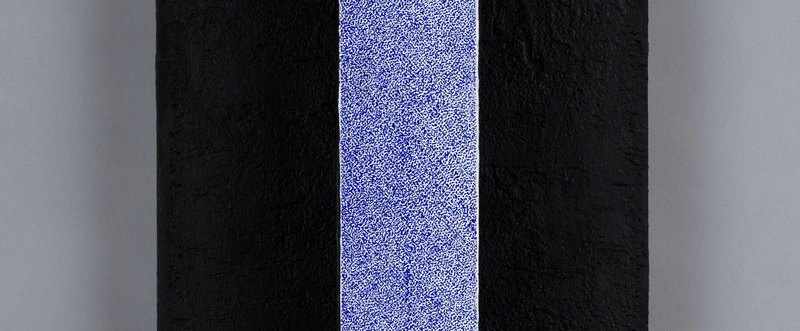

[fig.01]《不安は魂を喰いつくす》シリーズ|40×24 cm|油彩、インク、ブラックジェッソ、木|2013年

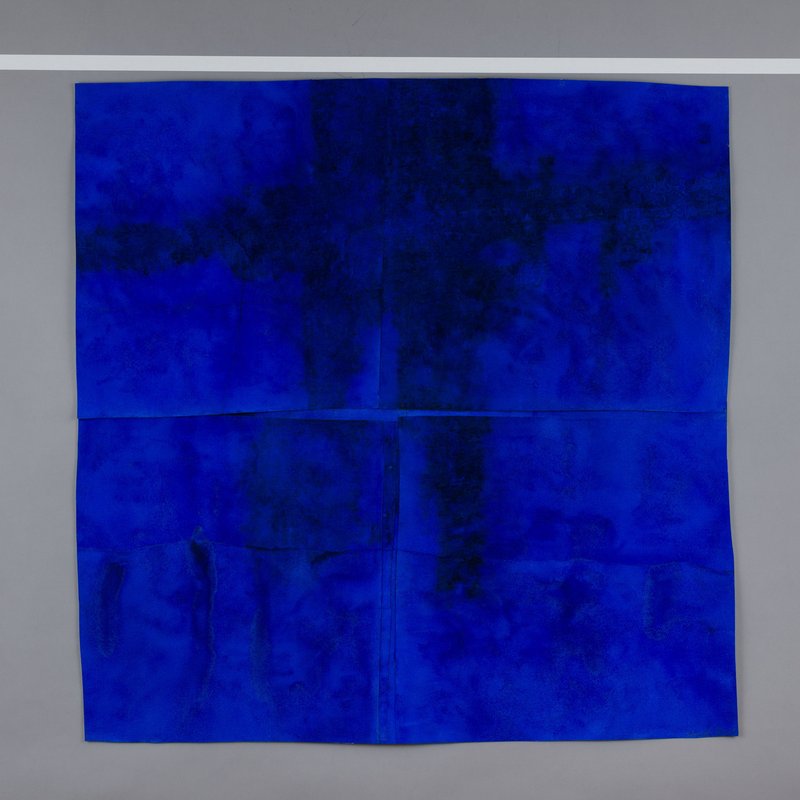

[fig.02, fig.03]《不安は魂を喰いつくす》《霧は濃度に依存する》展示風景(八戸市美術館)

矢野静明による最新のシリーズ《不安は魂を喰いつくす》[fig.01]は、八戸市美術館で開催された「矢野静明 – 種差 enclave」展会場の3階に、木炭の点描のシリーズ《霧は濃度に依存する》に挟まれるようにして展示されていた[note.01][fig.02, fig.03]。部屋の壁を規則的に区切る幅1mほどの柱の、突き出した面を用いて展示されたその一連の作品は、大判の紙を用いた《霧は濃度に依存する》よりも極端に小さく、よく見るためには作品の近くまで顔を寄せなければならなかった。

黒い木の板からぽっこりと飛び出した直方体の木片を間近で見ると、表面を無数の点が覆い尽くしているのがわかった[fig.01]。点の一つ一つを目で追いながらじっと見つめている内に、それらがざわめきながらこちらを侵食してくるような怖さをおぼえた。極小の蠢く点を全面に湛えた白く小さな直方体の木片は、真黒に塗られた板を背景に強い緊張を漲らせ、生命体のように生々しい存在感を帯びていた。

作家によると、タイトル《不安は魂を喰いつくす》は、ドイツの映画監督、ライナー・ヴェルナー・ファスビンターの同題の映画『Angst essen Seele auf (不安は魂を食いつくす)』に由来している。この映画には、掃除婦として働く初老のドイツ人女性・エミとモロッコからの移民のアラブ人青年・アリとの恋愛、そして型破りな二人の恋路を阻む厳しい現実が描き出されている。互いの愛情を確かめ合った二人が、朝食をとりながら会話を交わすシーンで、「幸せすぎて不安なの」と泣き出すエミを、「不安はよくない。不安は魂を食いつくす。」とアリはなだめる。幸せの只中にあったはずのエミを突然に襲った茫漠とした「不安」。実際映画の中で二人は、この不安をなぞるように、人種差別による社会との軋轢、文化の違いや年齢の差に起因する互いのゆがんだ恋愛感情など、さまざまな困難にぶつかってゆくことになる。その不安は映画の最後まで解消されることなく、鑑賞者の中に小さなしこりとして残される。

あの無数の点で埋め尽くされた白い木片が呼び起こした「怖さ」とは、自らの存在が脅かされるような「不安 Angst」でもあれば、ファスビンダーの映画が冠するタイトルは、確かに矢野の作品の一面を言い得たものと頷ける。だが、そもそもなぜこの作品群は、ある種の「怖さ」ないしは「不安」の感情を引き起こしてしまうのだろう。そして、矢野はなぜファスビンダーの映画に自らの作品との類縁性を見出したのだろうか。ここではそれを、作品の中心的要素である「点描」に着眼しつつ考えてみたい。

八戸市の矢野静明展では、キュレーター豊島重之の企図によって、展示空間あるいはそれに連なる空間で、矢野の作品に応答すべく、ダンスやトークそして映像といったジャンルを横断するイベントが繰り広げられた。その中の一つ、佐藤英和による矢野本人を被写体とした短編ドキュメンタリー『CAN OF ICANOF 2014 矢野静明ドキュメント – モノたちの祝祭』[note.02]は、約25分という短い時間の中で、アトリエでの作家の所作や絵画観に触れる貴重な語りを捉えながら、創造の核心に迫るものであった。

[fig.04]《CAN OF ICANOF 2014 矢野静明ドキュメント – モノたちの祝祭》の中の、矢野がパステルで点描をしているシーン

このドキュメンタリーの重要な点の一つは、矢野が作品を創る過程に生ずるさまざまな音を記録していることにある。布切れで紙を拭く音、キャンバスを机の上で回す音、木炭やパステルを紙に擦りつける音、これらはすべて作品の素材である物質と矢野の身体の接触、摩擦、衝突を示している。その中に、矢野がアトリエの中央にある大きな机に広げた紙に点描を施していくシーンがある[fig.04]。机の前に立った矢野は、左手にもったパステルで、紙に点を一様に打ち付けていく。タ、タ、タとパステルが紙に接する度に音が発せられる。タタタタタという音とともに、映像は作家の手のクローズアップから遠巻きの半身像を映し出した後、次第に作家自身の背中のシルエットに覆われる形で暗転し、タタタタタタタタと規則的にパステルが紙に打ち付けられる音だけが暗闇に鳴り響く。

現代にいたる美術の歴史に登場する多くの点描の画家たちと矢野が一線を画すのは、点描を行う際、毛筆のように支持体との接触の抵抗を吸収してしまう道具を使わない点にある。パステル、木炭、インクを含ませたスポイトあるいは金属製の烏口など、矢野が用いるのは机上の紙やジェッソが塗りこまれたキャンバスといった支持体の抵抗を確かに手に伝える一定の硬度を持った画材である。

佐藤のドキュメンタリーに収められた矢野の語りの中に、矢野の創造と支持体から得る身体的触感との強い関連性を推し量らせるエピソードがある。絵画の原体験を語るその場面で矢野は、まだ物心つく前、家の庭で絵を描いて遊んでいた時のことを想い起こす。庭の土の上に絵を描くのが楽しくてたまらず、手にした棒で線を引きながらいつしか「線を引いていく行為の中にはいっていく」そのこと自体が絵をかくことだ、という思いに至ったと言う。線を引いた結果として出来上がる造形ではなく、「線を引いていく行為の中にはいっていく」そのことに描く本質を見出す矢野の絵画観を伝えるこのエピソードは、土の地面を棒で引っ掻くという身体的な刺激が、画家の創造性の発現に果たした役割の大きさを物語っている。

[fig.05]《トラック(轍)》シリーズ|109×108 cm|水彩、木炭、紙|2003年

矢野の創作にとって、支持体への身体的な関与つまり「行為の中にはいっていく」ことがいかに重要なものであるかは、これまでの作品の中にもよく表れている。2000年代に入って手がけられた《トラック(轍)》[fig.05]は、厚手の紙を支持体にした水彩画のシリーズである。画面を覆うニュアンスに富んだ赤や青の水彩絵具による色彩は、特殊な工程を経て生み出されている。佐藤のドキュメンタリーの冒頭に、矢野がザーッ、ザーッ、ザーッと布切れで画面をこすっているシーンが現れる。矢野は納得のいく色が出るまで、紙面に色を置いては拭き取り、拭き取っては置き、ものによっては色の水溜りで浸した後、タワシでこすりながら水洗するなど、染色を思わせる手法によって、紙に対して執拗に色彩の賦与と奪取を繰り返す。

このシリーズにおける矢野の支持体への身体的な働きかけは、それと色彩との一体化の試みにおいてだけではない。このシリーズの作品のほとんどは複数の紙片から構成されている。矢野は用いる紙片を一点一点、ハサミを使ってフリーハンドで切っていく。厳格な直線を排除しながら、あえて有機的な線で形を切り出すのは、それが内に抱える色彩や線が伸びやかに拡張する力を解放するためだ。さまざまな大きさや形に切った紙をパッチワークのように貼り合わせながら画面は形成される。接続した紙の境界はそのまま線として残り、隣接する色面同士を連結するとともに離反させる。パーツを組み合わせて画面を構築していくこのコラージュの作業は、色彩や線を視覚的イメージである以上に身体的に触れることができる物質と捉える作家の意思に動機づけられている。

[fig.06]《聖家族》シリーズ(姉・弟)|44×47 cm|油彩、インク、木炭、板|2012年

[fig.07]《霧は濃度に依存する》シリーズ(椅子)|140×230 cm|木炭、紙|2002年

こうして支持体は、その作品化の過程における矢野の身体的な介入の中で、「支持体」としての性格を徐々に変質させていく。それはいわば単なるイメージの受け皿ではなく、その物質的な存在感によってイメージそのものの構成要素となり、結果、絵画である作品の在り様を彫刻や塑造といった立体作品に接近させている。実際、矢野の絵画に立体性を帯びているものが多いことは注目されてよい。《聖家族》シリーズ[fig.06]は小型のキャンバスを「支持体」とした作品だが、立ち上がりの側面部分にも色を施し、キャンバスを面としてではなく平たい箱とみなすような扱いがなされている。また、《椅子》と題された木炭画では、「支持体」の紙が大胆に斜め方向に切り裂かれ欠失しており、紙が可塑的な物質として扱われているのがわかる[fig.07]。

先述のように《不安は魂を喰いつくす》において、点描は白く塗り込められた小さな木片の上に施されている。矢野はその木のブロックを、インクやペンとともにポケットに入れて持ち歩き、アトリエ以外の部屋でも点を打っている、と言う[note.03]。護符のように肌身に携えて歩く行為自体もまた、作家の身体と木片という物質との重要な交感の機会となり得るだろう。そして木片をポケットから取り出しては、その白く硬い表面を、インクののったペン先で繰り返し突いていく。ペン先と木片の間に小さな衝突が起きる。この衝突を一定のリズムで反復することによって、木片の表面に鼓動(パルス)を帯びた点が次々と生み出される。矢野はこうして、物質と身体の確かな接触の感覚により自身にもたらされる精神の充足を、芥子粒のような点に転移させて木片の中に植えつけてゆくのだ。

イヴ=アラン・ボワは、ロザリンド・E・クラウスとの共著『アンフォルム:無形なものの事典』の中で、事典の一項を割いた「パルス」について、「パルスは終わりのないビートを含んでいる。それは、純粋視覚性という脱身体的な自己完結に穴を開け、肉体的なものの侵入を励起する」[note.04]と述べる。確かに木片の表面を埋め尽くす点の集積が、異様な有機性を帯びて迫ってくるのは、それら一つ一つが伝導するパルスによって、作家の身体性が招き入れられているからにほかならない。個々の点はしかし、パルスを伝えつつも、その運動とともに消滅せずに、点として残り続けることで、生の残滓あるいは小さな死でもある。

同シリーズの作品の一つには、画面の中心に人間の生を蝕む「時間」つまり「死」を象徴する時計が描かれている。時計を取り囲む個々の点は砂時計の砂の粒のように時を数え、それがまさに「終わりのないビート」を含むことによって、無限の増殖の可能性をも示唆する。限りない死の粒の集積は、やがて深い闇をもたらす。《不安は魂を喰いつくす》を目にした時の「怖さ」は、無限の増殖力をもつパルスを帯びた点描が、「死=時間」によってもたらされる永遠の闇を触知させたからかもしれない。

ファスビンダーの映画『不安は魂を食いつくす』は、「幸せが楽しいとは限らない。」というモットーで始まる。主人公のエミが、突然の不安に襲われて泣き出すのも、アリとの恋愛が始まったばかりの幸福の絶頂の最中であった。幸福を噛みしめることで、生の実感を強めれば強めるほどに、過ぎ行く時間の中でいつかそれが失われることへの恐怖もまた頭をもたげる。素材に用いる物質と身体との幸福な接触の中に創造される矢野の色彩、線そして点には、生のエネルギーが横溢する。その生気からほとばしる光が、同時に死をも照らし出すことによって、矢野の作品は高い精神性を獲得している。

notes

[note.01]展覧会は八戸市を拠点に活動する市民アートサポートICANOF主催の第12回企画展として、2014年8月22日から9月15日まで八戸市美術館を会場に開催され、矢野静明の1999年から2014年にいたる108点の作品が展示された。その内、《不安は魂を喰いつくす》シリーズからは6点が出品された。

[note.02]佐藤英和による映像作品《CAN OF ICANOF 2014 矢野静明ドキュメント – モノたちの祝祭》は、矢野静明展の会期中、2014年8月24日に上映された。

[note.03]2014年8月29日に矢野から筆者に届いた電子メール中の言葉。

[note.04]イヴ=アラン・ボワ、ロザリンド・E・クラウス『アンフォルム 無形なものの事典』加冶屋健司、近藤學、高桑和巳訳、月曜社、2011年、33頁。

高橋しげみ|TAKASHI Shigemi

(青森県立美術館 美術企画課 学芸主査)

青森県大鰐町に生まれる。1994年、弘前大学人文学部卒業。1994年~95年、(財)平和中嶋財団奨学生としてイタリアで博物館学・美術品修復等を学ぶ。1998年、弘前大学大学院人文科学研究科を修了。1999年から青森県立美術館の建設を準備する県の美術館整備・芸術パーク構想推進室に学芸員として勤務。青森県立美術館の開館記念展「シャガール ~《アレコ》とアメリカ亡命時代~」(2006年)、青森市出身で戦後に活躍した写真家・小島一郎の回顧展「小島一郎 -北を撮る-」(2009年)の企画担当。小島一郎展のカタログとして出版された『小島一郎写真集成』(インスクリプト刊)および小島一郎研究に対しては、第21回「写真の会賞」が授与された。『青森県史文化財編 美術工芸』(2010年)で、戦前、戦後の青森県写真史に関するコラム等執筆。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?