[インタビュー]石川卓磨|写実のたたかい――シャルダン・スーラ・黒

石川卓磨|ISHIKAWA Takuma

1979年千葉県生まれ。美術作家、美術批評。武蔵野美術大学大学院造形研究科修了。近年の展覧会に「カメラのみぞ知る」(ユミコチバアソシエイツ viewing room shinjuku、東京、2015年)「イーサン・ハントのフラッシュバック」(タリオンギャラリー、東京、2014年)などがある。近年の評論に「ポストアプロプリエーションとしての写真」(『カメラのみぞ知る』[図録]、ユミコチバアソシエイツほか、2015年)、「戦争と銅版画――浜田知明の『戦争』画について」(『前夜/前線―クリティカル・アーカイヴ vol.2』、ユミコチバアソシエイツ、2014年)「生存のレオロジー――ゾエ・レオナードにおける生政治」(『引込線 2013』[図録]、引込線実行委員会、2013年)などがある。

美術や映画においては、一見シンプルに見える描写に、作者の社会へのまなざしがひめられている。アカデミーの位階をくつがえすシャルダンの明晰な写実、知覚と労働を重ね合わせるスーラの方法としての点描。さらにはクリストファー・ノーランによる映画『バットマン』の、そしてマネの絵画の、黒の意味。それらに通底するあるリアリズムに、表現の社会のなかでの「たたかい」方のヒントを見出せるかもしれない。美術家の石川卓磨さんにお話しいただいた。

シャルダン

今日は最初に絵画の写実の問題について考えていきながら、広がりをもって語っていこうと思います。写実というと、見たものをそっくりに描くことで、時代錯誤的ではあるが、誰もが納得できるような描写をする、一元的な技術と考えるかもしれません。けれど写実の技法には様々な条件が働いています。写実とは、ささやかで価値を持っていないあるいは、無理解となっているような存在に際立った価値を与えることです。クールベに代表されますが、その意味での写実とは社会の中にある複雑な力学や関係性に対して開かれたものであり、歴史的に見ても、革命や時代の変動と無関係ではないことがわかります。そして、写真や映像など現在扱われているメディアやテクノロジーの中にも写実の問題は含まれていると見ることができるのです。そこをじっくり観ていくと、結構いろいろな問題にぶつかり、作家の眼差しが何を意味するのかが見えてきます。

この写実の問題を語るにあたって、18世紀フランスの画家であるジャン・シメオン・シャルダンをあげてみます。シャルダンは、マイケル・フリードやディドロといった批評家が示しているように、写実の系譜における一つの起点となる作家だからです。シャルダンの絵は、要素が制限され、画面は非常に整頓されています。それだけ観ていると、どう見ていいのか戸惑うほど普通の絵画と思われるかもしれませんが、どういう状況の中で作品が成立していたかを考えると、それほど単純ではないことがわかります。シャルダンは実は当初歴史画家を目指していました。けれども彼は、まずは、アカデミーの中では位階の低いジャンルである静物画の画家として、異例の高い評価を獲得しました。その後、風俗画は描くようになっても、最後まで歴史画を描きませんでした。彼には歴史画を描かずとも静物画や風俗画によって、アカデミーが作り上げた恣意的なヒエラルキーを転覆できるという自負があったはずです。セザンヌが一つのリンゴでパリを驚かせたいと言い、歴史画と宗教画に対する深い造詣があるニコラ・プッサンを引きあいに出して、「自然に則してプッサンをやり直す」と言っていますが、シャルダンにもそういう部分があるように思います。ディドロはシャルダンの静物画を一つの歴史画として観るべきだと強調していますが、シャルダンの静物画は、一つの歴史画でもあり、歴史画以上のものとしての静物画でもあったと思うんですね。

――歴史画以上のものとしての静物画、というのはどういうことでしょうか。

何気なく見える静物画や風俗画の中にも、様々な社会的な背景や因果が入り込んでいます。自然を学ぶというと、だいたい誤解を生んでしまいますが、実は自然と社会はそんなに明快に分かれていない。作品に描かれる身ぶりや風景を分析すれば、そこには言語的な構成やパフォーマティヴな効果の意味が見えてくる。

一方で、逆の見方もできないといけません。ディドロが「模倣芸術に用いる対象という観点から言うなら、自然の所産の中には美も醜もない」と言うように、自然を学ぶためには、属性やヒエラルキーなどの社会的なフレームをはぎ取って対象を見ることができなければならない。人をモノとして見ることができなければ自然は学べません。歴史画というジャンルは、物語の要請が条件になっているぶん、その制約をはずせません。これが静物画の歴史画的側面であり、かつそれ以上の可能性になっている。

この相反する観察のあり方の中で作品を作りだすこと。シャルダンは、18世紀の画家の中で誰よりもそれを自覚的に行なった画家であると僕は思っています。シャルダンが、静物画家であるにもかかわらず異例の評価を得たことが重要なのではなくて、ジャンルの想像力に閉じることなく、作品を構築できたことが重要なのです。シャルダンの小さく、そして単純な画面の中にも、彼が何と闘い、何を獲得しようとしていたのかが圧縮されて見えてきますからね。

――静謐でシンプルな画面の中に、作家の態度が読み取れるのですね。

ところで、シャルダンが食卓や台所の風景、つまり食べ物にこだわっていることは、ジャンルとしてはめずらしくないけれど、考えていい部分だと思うんですね。あたりまえですが、描かれている食べ物のほとんどはまだ食べられていない、あるいは手を付けられていないものばかりです。この食べられていない、手を付けられていないというところに僕は関心があります。

シャルダンの絵について考えると、アメリカ国旗を描いた作品《旗》で有名な、ジャスパー・ジョーンズの「“見ること”は“食べること”であり、またそうでなく、“食べられること”であり、またそうでない」というメモを思い出します。シャルダンの絵を見るのは誰で、絵の中に描かれている食べ物を食べるのは誰か。端的に言うと、それは作品あるいは食べ物の所有者=主人ですよね。シャルダンの静物画の中の食材は、いまだ調理をされていないか、まだ“食べられていない”状態にありますが、ジャスパーの言葉に従えば、食べられていないことは見られていないこと、見ないことと関係するのだろうと思います。

シャルダンが描いているものは、どれも決してめずらしいものではないのですが、描かれていてもおかしくないのに描いていないものがいくつかあるんです。その中の一つが主人や父親という存在です。

――たしかに、描かれているのは周りの人ばかりですね。使用人とか母子とか家庭教師とか。

家庭教師、使用人、あるいは母子や兄弟などは描いているのに、主人や父親は描いていない。もっと言えば、主人がその場にいない瞬間をだいたい描いている。これは父性を中心とした家族をテーマに描くグルーズや、王と王妃の眼差しを描いたベラスケスの《ラス・メニーナス》とも対照的に考えられる大きな違いです。

ジャン・シメオン・シャルダン《赤えい》、1727–28年頃

主人=管理者の目がない状態を特に明確に捉えられているのが、《買い物帰りの女中》です。描かれている女中の顔からは、重いものを買ってきた疲れと、家に戻った安堵の感じ、緊張からの弛緩が伺えます。それに対応するように、奥にもう一人女中が描かれていますが、でもこちらは背筋を伸ばして姿勢正しく立っています。なぜかと言えば、奥の女性は、主人や管理者の目が届く公共的な空間に属しているからです。前景での一瞬の安堵やゆるみは、主人から見られていないことによって引き起こされる弛緩の瞬間の表現でもあるわけです。そういう状態がどう描かれるかが重要です。見られることが緊張につながるという点では、《赤えい》の中の猫も同じです。猫は、人間の目を盗みテーブルの上に上がった。これは管理者の不在を示していますよね。しかし、上に上がった途端、予想外の目撃者に――犬か猫でしょう――警戒心を露にしている状況です。この管理者の不在や見られることによる緊張と、シャルダンが描く、シャボン玉を膨らましていたり、独楽を見入っていたりという、いわゆる没入している状況は対応していると考えられると思うんですね。

――マイケル・フリードの言う“absorption”ですね。

そう。何かに没入している彼らは、観客から見られていることをまったく意識していない。だから、それを見ている観客の主体自身が消去されてしまったような、臨死体験のような非在感に襲われる。これは静物でも風俗画でも同じです。静物画であれば、食材を調理する(管理する)料理人の不在が観客の不在感ともつながっているからです。

フランソワ・ブーシェ《水浴のディアナ》、1742年

見られることに対する警戒の現われは、シャルダンのヌードやエロティシズムに対する距離感とも関係しています。シャルダンと同時代に活躍した画家フランソワ・ブーシェの作品では、18世紀の自由主義的な空気を代表する軽快できらびやかな筆致や色彩とともに、若い女性のヌードが全面に押し出されています。《水浴のディアナ》を観てください。こういったエロティシズムは、ブーシェに限らず、フラゴナールや、道徳的絵画と言われていたグルーズにも認められる特徴です。その中でシャルダンはちょっと反動的なくらいヌードに対して抑圧的なように見えます。

たとえば、シャルダンの《朝の身支度》はブーシェとはだいぶ違うでしょう。

――女性がすごく着込んでますね(笑)。

シャルダンの絵画における、果物のようにみずみずしい、血色の良い透き通った肌の表現には卓越した技術がありますが、《朝の身支度》に限らず、肌の露出や動きのあるポーズの演出に対しては、極めて抑制を働かせています。不自然なほどに服を着ているわけではないにしても、母子の姿をこのように絵にすることには、シャルダンの意図が見えます。シャルダンが人を描くときの配慮の仕方は、貴族社会的で、自由主義的な官能性や奔放さを重視する風潮の中では反時代的です。画面の作り方についても同じことがいえます。ブーシェやフラゴナールなどのやわらかく奔放な筆致に比べると、シャルダンの正確に積み重ねていくような職人的で堅牢な画面は、ある種隷従的な印象を与えます。それはシャルダンが描いた、ひたむきに働いている使用人と彼らの道具との結びつきを感じさせます。彼の中での自由とは、隷属的な状態の中にたまに訪れるようなものであり、とても消極的なものです。けれども、絵画を砦としてその自由を獲得しようとする堅固な意志も感じるんです。

――消極的に見える自由にも、ラディカルなところがある......。

ただ、シャルダンは単に抑制的な画家だったというわけではなく、偏執的な画家だとも感じる。もう一度《赤えい》に戻りましょう。この猫の毛を逆立て警戒している身ぶりと最も対照的に描かれているのは、赤えいですよね。赤えいは、無防備なまでに―死体に無防備というのも変だけれど(笑)―やわらかい内臓と鮮やかな赤い血液を晒し、官能的と言っていいほど鮮やかな存在感を示していますよね。赤えいを人間に置きかえれば暴力的で痛ましい状況ではあるけれど、ここにはエロティシズムを強く感じます。皮を剥ぎ内臓を見せることは一つのヌードの表象だともいえるはずです。この作品に限らず、シャルダンの描く食材=死体は非常に官能的です。果物もここでは死体に分類できます。死体はシャルダンの中で、青ざめ、硬直したものというよりは、色彩が鮮やかで、肉体が適度にゆるみ、弾力を持ったものとして描かれているんですね。

――社会の中での官能性の位置をいわば逆転させるような視線ですね。

果物や肉は食べ物なので、社会の中で一つの機能を持っているんだけれど、いわば一方的に見られるものたちです。それに対して社会化されている人間や動物は、身ぶりを抑制し、硬直化させている(それがシャルダンの風俗画の魅力をすこしも貶めていないということは、強調しておかなければいけませんが)。子供の教育では身ぶりの縮約化、硬直化の訓練が重要ですよね。この社会化された身ぶりと死体=モノとしての身体は、対比関係にあるということです。

――普通はむしろ生きている人間がやわらかいポーズをとって、死体はもっとぼてっとその辺に転がってますよね。特に、シャルダンであれば、狩の獲物をモチーフとしたなどと語られがちだと思うので、よく見ると死体に鮮やかな存在感があることは意外にも思えます。

そこがシャルダンの面白いところです。死体こそが艶かしさを感じさせる。意識がないものに限って内側を見せていく。もちろん内側といっても精神ではありません。赤えいの血や肉の色彩と質感、果実の色彩とみずみずしさ、グラスと水の透明性、たらいの空洞性などです。これこそがシャルダンにおいてブーシェのような官能性と対応している。

ジャン・シメオン・シャルダン《羽を持つ少女》、1737年

また、《羽を持つ少女》は、シャルダンの他の作品には感じられない曖昧な領域として、エロティシズムを感じさせるように思えます。まず、この少女はシャルダンの作品の他のどの人物よりも造形的な単純化が行なわれており、人間というよりも人形に近いですよね。それは表情のうつろさだけでなく、円錐を逆さにしたような不自然なまでに単純化された上半身が、まるで気球のように膨らんだスカートに突き刺さっているような感じがしますね。この逆さ円錐の上半身は、手に持たれたバドミントンの羽根の形態と対応しています。羽根の開かれた空間と少女の照応性は、衣服と空洞性、モノと人間の中間的なものの官能性に、リズムを作り出していると思います。

――主題的・技術的演出によらない、リズム的官能性とでも言うべきものですね。

シャルダン自身は官能性がいかに絵画を魅力的にするかを重々知っているけれど、単に享楽的には描けなかった。シャルダンの作品は、きらびやかなもの、美しいもの、エロティックなものを遺憾なく発揮する貴族趣味の作品群と対決しているわけです。ヌードの問題だけでなく、社会的な階級制の問題がそこにはありますよね。アカデミーによって定められていた歴史画や静物画に対するジャンルの位階だけではなく、描く対象が表象する階級的なものが歴然とあった。しかし、それ自体をもひっくり返せるのがシャルダンの写実の底力であり、明晰な頭脳です。シャルダンの卓越した質感の表現や色彩の技術は、具体的な抵抗/制約と不可分です。「写実」と言ってしまうと無条件に絶対的なものの描写に感じられがちですが、むしろ表現の闘争として、シャルダンは美を作り出していたと思います。

――表現において社会的なヒエラルキーを静かに転覆させるのがシャルダンだとすると、時代はその後18世紀後半を迎え、そのヒエラルキーじたいが現実に転覆して、近代国家が成立するというわけですね。

もしシャルダンがフランス革命や新古典主義を体験したとしたら、おそらくその変化を乗り越えられなかっただろうとは思うんですが、それはまさにそういうことです。

スーラ

そして、社会的な闘争としての表現の闘争について考える上で、シャルダンの系譜を考えてみると、ジョルジュ・スーラがいるだろうと思うんです。スーラは点描という、印象派の技法をより厳密で科学的な方法として確立した作家として有名ですが、そこではいわゆる純粋視覚だけが問題としてあったわけではない、というのが僕の考えです。シャルダンからスーラになると飛躍はありますが、一つのつながりを見ることができます。

――やはり社会的な闘争という側面においてつながるのでしょうか。

スーラは「左翼的」ですから(笑)。スーラは寡黙で秘密主義の人で、政治的な発言がどれほどのこっているかはわかりませんが、ほとんどないと言われています。しかし、彼の親友であり、信奉者であるポール・シャニックも、スーラの作品に社会的な闘争を読み取っています。そして、本人が寡黙であろうと、彼の作品は明らかに新しき社会の形成の息吹きを感じ取っている。

ジョルジュ・スーラ《アニエールの水浴》、 1883–84年

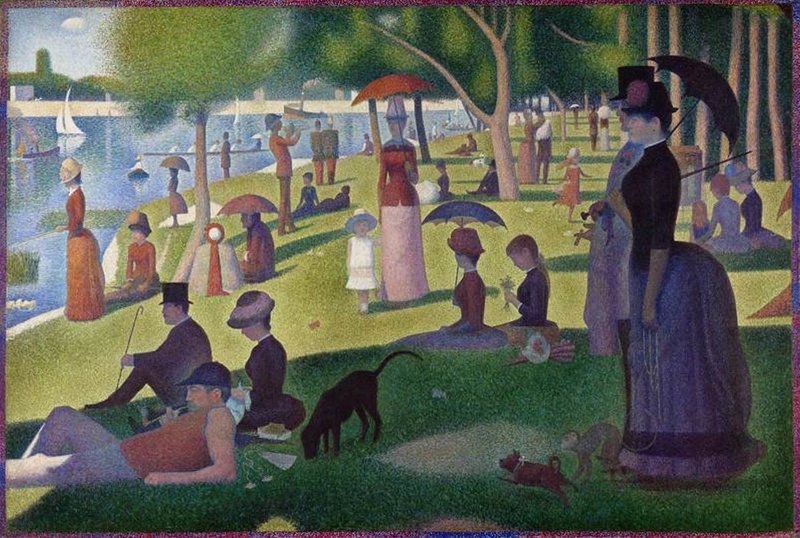

ジョルジュ・スーラ《グランド・ジャット島の日曜日の午後》、 1884–86年

スーラの《アニエールの水浴》と《グランド・ジャット島の日曜日の午後》という二つの絵は、無関係な作品に見えるかもしれませんが、対作品です。二つは同じ河の対岸であり、同じボートが描かれているほど近い空間が描かれている。にもかかわらず、《アニエールの水浴》と《グランド・ジャット島の日曜日の午後》では、描かれている人々は階級が違いますよね。前者は労働者階級で、後者は富裕層が余暇を楽しんでいる情景ですよね。この二つの作品はいろいろな解釈がなされていますが、《アニエールの水浴》の労働者階級の青年たちにスーラは感情移入しているという説は、それなりに説得力があると思います。《アニエールの水浴》のほうは、点描法がまだ未完成であることで、人体が単純化をギリギリ免れ、外光や水浴など環境とダイレクトにつながっている開放感があります。《グランド・ジャット島の日曜日の午後》は、ほとんどの人が日傘や日陰によって直射日光を避けていて、形態は単純化され人形みたいですよね。

――ほとんど棒のような形態で......。

そう。けれど、一方で《アニエールの水浴》は開放感を持った明るい外光に満たされている穏やかな情景であるにもかかわらず、観る者が伺い知れないような暗さがあるのはなんだろうとも思うんですね。この暗さは、中央の少年や、パナマ帽をかぶった少年など、顔を描かれていない者たちのそれぞれが孤立した、瞑想的な暗さによるものです。それはグランド・ジャット島のほうでは木で隠されている、遠景の工場と無関係ではないと感じます。この作品についてこれ以上言及はしませんが、スーラにおける労働の問題とはどのようなことなのかを考えることはものすごく重要なことです。これはスーラの点描法にも関係するはずです。点描法の目的は、単に科学理論に裏付けされた視覚の忠実なイメージを再現することではないのではないか。あるいは、科学理論の導入が彼のモチベーションにどう影響していたのかが、気になるところなんです。先ほども言ったように、点描は、対象の輪郭を明確にするために形態を単純化しなければいけなくなります。また、原理的にはデジタルカメラと色彩理論であっても、機械による瞬間的で自動的な変換ができるわけではない点描は、全体を大きく捉えることができないぶん、見ることと描くことのタイムラグが通常の絵画制作よりも大きくなりますよね。実際、後期スーラはますます自然の忠実な再現を離れて、より構成的な作品を描くようになっていきます。それでも点描にこだわったのは、以前松浦寿夫さんが言及していたのですが、誰もがこのシステムを使えば同じように絵画が描ける、という方法の確立にあったのかもしれない。作家主義的なものを瓦解させる科学的な方法論としての点描法。この非常にラディカルな視点に僕は大変刺激を受けました。

――点描法にしても印象派にしてもいわば「知覚論的」に語られやすいですが、「方法論的」に考察する必要もあるということですね。

そこから考えていくと、スーラが印象派の影響から点描を開発していく1880年代前半の作品は重要だということに気がつきました。この時期スーラは、《石割り人夫たち》や《石割り人夫と手押し車》のような、石を砕いたり、土を耕したりしている労働者たちを繰り返し描いています。背中をまげ一心不乱に地面を叩いたり耕したりする彼らの労働には、ミレーが描くような、美しい自然と慎ましやかな農民の日常の営為をたたえる静かな英雄性や、印象派の解放感とは違い、労働の過酷さと内面性の欠如がリアルに現われていますよね。これは、石割り夫たちの労働の過酷さと環境の劣悪さを克明に提示したクールベの《石割り人夫》と無関係ではないはずですね。スーラが労働者たちの過酷な肉体労働を描いたものには、奥行を指し示すような開けた空間はなく、抜けのない空間になっていて視野の狭まりを感じさせます。そのことで労働者と地面の関係が抽出され、機械的な労働の過酷さが、ラフなスケッチの中でもはっきりと現われています。これは彼らが仕事に集中する中で、それ以外の感覚や意識を遮断する状況でもある。視野の狭さはその限定性からくると思います。スーラにおいては、画面に積極的に外光を取り入れることによる印象派の受容と、過酷な肉体労働への関心の集中が同時に行なわれていったことが面白いと思うんですよね。スーラが印象の影響や外光に関心を示したのは、兵役で歩哨を行なっている際にやった、スケッチの経験から始まっているんです。ケネス・クラークは、兵役の経験と、スーラの様式の決定を結びつけて考えようとしています。その実証が難しいとしても、少なくとも印象派の開放感と、スーラの外光の絵画とでは、伝わってくるものが違いますよね。

――印象派の受容と肉体労働への関心の同時性というのは面白いですね。

それと、そのことに関してもう一つ重要な点は、この石割り人夫たちとスーラの筆致の運動性がほとんど同期するかのように描かれていることですね。スーラは、自分の制作と農民の過酷な労働を重ね合わせて描いているのではないでしょうか。鍬と筆、地面とキャンバスの結びつきを見ればよくわかりますよね。そして機械的で単純作業の繰り返しである石割りと点描は、同質の労働と言ってもいいかもしれません。つまりスーラは、ここで観察者と対象物の安定した関係をはずそうとしている感じがするんです。スーラが点描の技法を確立していく中でこのようなプロセスを踏んでいたことを見ると、スーラの点描法における異常な忍耐強さとその集中力に対する姿勢は、単に視覚的なものの実現のために捧げられたものではないはずだといえないでしょうか。それは先ほどあげた松浦さんの指摘と矛盾することのない部分だと思います。

黒

写実の問題や絵画の方法論的な問題はそれ自体で完結したものではなく、表現の問題が社会との闘争とも結びついたものだということを話してきました。シャルダンやスーラは、時代や社会状況は違うにしても、芸術/絵画の機能のあり方を押し進める想像力として、写実や方法論を作り出している。ここまでの話は、単に絵画の問題に限定されているわけではないし、また過去の問題として閉じたものでもない。もちろんそのまま現代の問題に直接置き換えられないことも多いです。ただ、僕自身は、切断はあるとしても飛躍をつないでいけるような作業をしていきたい。

最後は少し視点を変えて、色彩というか黒について話をしていきます。なぜ黒について話すのか、それはシャルダンがあくまで自然と真実を美によって示したとすれば、黒は理想化された美に向かうとは限らないところがあるからです。むしろ醜さや怖さをも含んだリアリズムとして現われる黒を考えていきたい。今日を考える上で、黒という色は様々な意味でその重要性が問われているという直感があります。例えばバンクシーなどに代表されるグラフィティのイメージや世界中で行なわれているデモなどで使われるメッセージ性を持ったイメージは、黒の使われ方が印象的ですよね。黒は人を煽動する力を持っている。20世紀を見ても、ケーテ・コルヴィッツやベン・シャーンなど、政治的なメッセージの強い版画や絵画に、黒を重視した表現が多くありますよね。

――黒が特徴的な作品は多いですよね。

時代は前後しますが、彼らの前には、ゴヤがいる。ゴヤの黒は、先述したような働きの黒とは違います。ゴヤの作品は、何か行動や発言を駆り立てるような煽動的なものには感じません。ただゴヤの版画は、危険な薬のようなものであり、その痙攣性あるいは中毒性によって、批評では語りえない批評性を持っていると思います。そしてゴヤは、悪夢や苦痛のすべてを「捌け口」として暴きだしました。『カプリチョス』や『戦争の惨禍』などの版画を見ると、銅版による独特の黒の世界が広がっています。それは決して重たすぎず、笑いと運動と軽さを持っているけれど、毒針で引っ掻かれるような鋭さを持った黒です。煽動も道徳もなく、喜びと恐怖、絶望と問いが不可分になっている世界です。他方で晩年の「黒い絵」のシリーズでは、版画のような笑いはなく、重苦しい苦痛と泥臭さがあります。それは油絵/版画の特性によるものだともいえるし、そういう感覚を欲したからこそゴヤは油絵/版画を使用したともいえますよね。以前、東京都復興記念館で河野通勢の銅版画のシリーズ『震災銅版』を観たんです。それは関東大震災後の人々の混乱した状況をゴヤのように冷徹に記録した版画でした。それを観て、エッチングによる銅版画は現実の悲惨な状況を冷徹に暴露するメディウムだと改めて気づかされました。黒の鋭さと金属の冷たさが重ね合わさった感覚は、他の版画表現やメディウムではできないものです。ボードレールはエッチングのことを「深奥で危険で、裏切りにみちた芸術、精神の短所を美点と同じくらいに明確に暴露してしまう芸術である」と言っています。この言葉は大変見事にエッチングの特性を捉えている鋭い指摘で、唸らされます。ボードレールはこのエッチングだけでなく、黒について深い理解を示していた人間だと思うんです。

――エッチング関係以外にも、ボードレールは黒について語っているのですか。

ボードレールには、ブルジョアの黒の燕尾服とフロックコートについての言及もあります。このことについては阿部良雄が言及していますが、とても面白いんです。

ギュスターヴ・クールベ《オルナンの埋葬》、1849–50年

19世紀当時、新しく台頭してきたブルジョアが着ていた黒い燕尾服とフロックコートは、絵画の対象にはならない醜悪なものと考えられていました。その中でクールベの《オルナンの埋葬》は、黒の燕尾服とフロックコートを全面に押し出し、スキャンダルを呼びます。色彩の欠如と黒の占有が物議を醸したのは、社会変革の波を可視化させたからなのです。ボードレールは、その中でいち早く黒い燕尾服やフロックコートを、「普遍的な平等の表現という政治的な美しさだけでなくて、公衆の魂の表現という詩的な美しさをも持つ」と強調し擁護しました。

こういう経験に似た色彩の経験は現在でもあるでしょう。変革の意味は違いますが、スティーヴ・ジョブズあるいはアップルに代表されるような黒はとても印象的ですよね。ジョブズのイメージやアップルが使っている黒だけを意味するわけではないですが、無機質だけれども柔軟性を持っている現代的な黒をイメージする時に、アップルと言うとわかりやすいでしょう。便宜的にアップルの黒と言ってしまおうと。この黒に刷り込まれたイメージはすごく大きいものと感じます。

――アップルの黒は非常にイメージしやすいですし、それじたいがイメージ的でもありますね。

それと無関係でないのが、クリストファー・ノーランが監督した娯楽大作映画である『バットマン』のシリーズです。初めて予告編を観て僕がまず驚いたのは、バットモービルのデザインでした。ノーランのバットモービルは、ティム・バートンが作り上げてきたゴシック様式のアレンジメントや車に対する夢想的なイメージを投影したものとは異なり、軍事的な用途を意識したデザインでした。それまでの車高の低い流線型のスポーツカータイプのデザインと、光沢のある黒によってできる黒の中の陰影の幅は失われ、光を吸収するマットな黒と無骨で角張ったデザインの車体、すべてを巻き込み踏みつぶしてしまうかのように思える異常に巨大なタイヤを特徴としたデザインに置き換わっていく。ノーランのバットマンにとって、道具は兵器であり、アクションは、運動を見せるというよりも、即物的に軍事力や破壊力を見せることなんですよ。このバットモービルを見るだけで、ノーランの態度/戦略が伝わってきたと思いました。そういったリアリズムの想像力がノーランを支えているのです。このバットモービルの黒はとても現代的なものと感じたんですね。

――ノーランのバットマンの黒も、アップルの黒も、同様に現在性の黒であると。

そうです。そして、アップルの製品が兵器だとは言いませんが、兵器ではないとは決していえないのです。実際アクション映画でアップルのパソコンやスマートフォンはよくでてきますよね。新しいテクノロジーの表象はしばしば黒と結びついているんじゃないでしょうか。

アメリカの映画を考える上でももう一つ気になる黒があります。それは、中東の黒なんです。それは石油であり、戦争であり、砂漠とセットになった黒と言っていいかもしれません。湾岸戦争の映像で見た油田から上がる真っ黒な黒煙や、石油まみれの鳥の映像は印象的でしたよね。あの戦争からもう20年以上経っていますが、アメリカはいまだあそこから抜け出せていないのが現状ですよね。それはもちろん中東問題やエネルギー問題と関係しています。中東の不安定な状況をステレオ・タイプに捉えると、そこには砂漠と油田という特徴があり、色彩の欠如と黒がつきまといますよね。

『ダークナイトライジング』では、砂漠用迷彩が施されたバットモービルがでてきましたね。ゴッサム・シティーで場違いな砂漠用迷彩のバットモービルは違和感がありましたが、ノーランの意図を感じさせました。映画ではここ20年の間に、兵器や軍隊のイメージは、ベトナムのジャングルやカーキ系の迷彩から離れて、中東での戦争のイメージに切り替わっていることを改めて認識させられました。

――映画における色彩には、時代の中での一つの傾向性が見えますね。

そうです。色彩の変化は、フィルムからデジタルへというだけでなく、具体的なテクノロジーの変化によるところも大きいです。映画の色彩の変化には三つの要素が絡み合っているのではないでしょうか。一つはメディウムの変化によるもの。もう一つは対象の変化によるもの。そして最後が象徴の現われ方の変化によるものです。

ベトナム戦争や米ソの冷戦構造がはっきりとあった時代の映画は、とても色彩が鮮やかでした。80年代までハリウッド映画は色鮮やかなものだった。特に星条旗の赤青白は、いろいろな映画の中で印象的に使われていたと思います。『ロッキー4』や『グレムリン』なんかを思い出していただければいいでしょう。けれど、90年代から徐々に色彩の彩度が落ちるものが多くなっていく印象があります。冷戦構造が終わり、湾岸戦争以後、ハリウッドのアクション映画は、ファンタジーものは別としても、彩度の高い色彩から映画が後退し、黒が浸透し始めたように思います。ゼロ年代から現在に至るまで実際に、中東や砂漠がわずかな時間であっても舞台として出てくるアクション映画はとても多いですよね。

――たしかに最近、強い原色系の映画が少ないように思います。

また、映画の中での血が、70年代、80年代の頃にくらべて鮮やかさを失い、黒ずんだ感触を増したように感じます。それは赤自体が変わったというよりも、赤の色彩の活かされ方の変化があるのかもしれない。『プライベート・ライアン』や『硫黄島からの手紙』などはもちろんですが、いまの映画では、『ジョーズ』や『プレデター』や『ランボー』などのような、血の鮮やかな赤を感じることがなくなってきている。血の色彩の働きが、映画の中で変わりつつあるのではないかという気がするわけです。

――たとえばポール・トーマス・アンダーソンの2007年の映画、『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』なんかはまさに、石油を血に置き換えるような映画ですよね。新興宗教などの要素も絡みつつ、油田の利権のまわりで人々が血を流し合うような。視覚的にもどろっとした液体のイメージが印象に残る映画ですが、そこで行なわれるのは、鮮やかな色彩の闘争というよりは、濁った油色の闘争です。

『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』はとても重要な映画ですね。その指摘は大変面白いです。また、主人公が宇宙船の黒い液体燃料を浴びることで身体に異変が起きる『第九地区』や、人体がある種石油的なものになっている『ドラゴン・タトゥーの女』のオープニングの映像なども象徴的です。『ドラゴン・タトゥーの女』では、マッチで引火することを見せているところをみても石油を暗示させていますが、さらにここではiPhoneなどのAVケーブルみたいなものが人体に差し込まれたりして、情報化社会と、石油や暴力の生々しい物質的な世界を統合しようとする意図が見えます。また、物語的には古典的ともいえる主題を扱っている、ダーレン・アロノフスキー監督の『ブラック・スワン』も、体内に黒が浸食していく映画になっています。

『ダークナイトライジング』の砂漠用迷彩のバットモービルと同じように、物語としてはほとんど無関係といえるような細部に現われる質感や黒の共通性を見ることは、物語に制限されない映画の可能性を示しています。

――物語に制限されない映画の色彩の可能性というのは、非常に刺激的です。

これは、宗教革命による教会の危機において確立したバロック様式やゴヤの作品における黒、《オルナンの埋葬》における黒の占有とは、同じではないけれど無関係ではないとも思うんですね。そして、僕にとっては黒の問題でいつも立ち戻るのがマネです。

エドゥアール・マネ 《すみれの花束をつけたベルト・モリゾ》、1872年

マネの黒は、スペイン絵画やカラバッジオ、エドガー・アラン・ポー、そしてクールベの黒などをボードレールと同じように引き受けたものです。しかし、マネによる黒の換骨奪胎は、微細ながらもなにか大きな変化をもたらしている気がするんです。たとえば、マネはゴヤの黒に影響力を受けながらも、ゴヤの黒が持つ説得力をことごとくはずしていく。マティスはマネの黒の明るさについて指摘していますが、黒が占める画面の割合は多いとしても、マネにはそこに明るさを持たせることができる技術がある。《すみれの花束をつけたベルト・モリゾ》なんかも、ほとんどそういった黒の成立の仕方とそこから受ける感覚だけで黒が成立している作品です。モデルから黒に関する以外の言葉を失わせるようなものとして黒がある。その意味でマネのこの黒には明るさとともにどこか死がこびりついている。このような思考が、具体的な現実にどのような影響を与えるか、あるいは現実への抵抗になり得るかわかりません。これは政治的、社会的な芸術の眼差しだとはいえないかもしれない。けれど同じように逆のこともいえるのです。このような黒の存在の成立が、現実の認識を変えるものかもしれないし、とても政治的だともいえるのかもしれないと。

(2012年11月3日 国立にて)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?