Sustainable Game代表理事 山口由人さん

こんにちは、ゆとり世代の里見優衣です!

最近、Z世代の人たちと関わる機会がありました。彼らが社会問題に対して問題意識をかなり持っていることに驚き、「次世代の考えを伝えていきたいな〜」と思ったので、インタビューしてみました!(少し今までのアート文脈とは外れます)

今回は、16歳で起業した山口由人くんにインタビューを〜!

■山口由人氏

一般社団法人Sustainable Game代表理事

ESGをテーマに中高生と企業の共創環境を構築するサービスを展開。また自身のアート作品を通して難民を支援し、日本の入国管理局収容所の人権問題の映画監督として活動。SPINZ総合プロデューサー。Ashoka Youth Venture認定

HP:Sustainable Game

Twitter:@Yfree14

ーいつからアートをやり始めたんですか?

アートは生まれてからすぐ始めていたそうです。すぐにクレヨンを握って絵を描いていました。

母親が美大を出て、アートに関するNPOをやっていたり、おばあちゃんが日本画家で、金箔、銀箔、岩を削って絵の具を作っていました。いとこがイラストレーターだし、ひいおじいちゃんは彫刻作品を作っていたりと自分の周りがアートに囲まれた環境でした。父親はいわゆる一般的なサラリーマンですが。

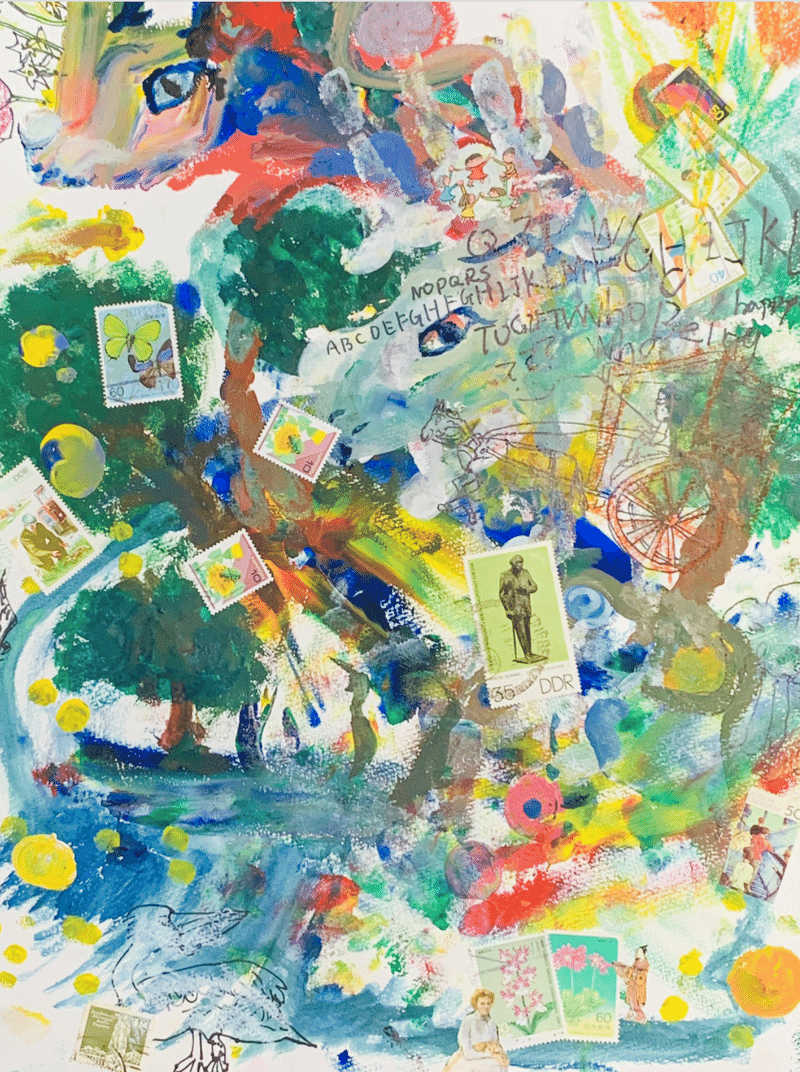

ーどんな作品を作っているんですか?

オクラとかトマトを使った絵や、木とかカラフルな作品を作っています。

自分の絵をポストカード、テレホンカードにして日本の入国管理局の収容所にいる難民の人たちに渡すこともしています。

そこにはバングラディシュ、コンゴ、シリアなどから来た人がいます。

ー難民の人たちに絵とテレホンカードを渡す活動もしているんですね! なんで難民に興味を持ったんですか?

小5の時にドイツにいたんですが、ドイツにシリア難民がたくさんいました。難民の人たちの存在がドイツなどでは当たり前でした。

その後、日本に帰ってきて、ステイホームをしていた昨年の夏に、『エリザベス』と言うドキュメンタリーを見て、日本の入管問題を知りました。

「なぜ難民の人たちが収容されているんだろう?」と疑問に思い、アポを取って、入管に行きました。

入管は刑務所より少し大きいくらいの場所でした。日本では難民認定率が本当に低く、多くの日本にきた難民の人たちは命が失われてしまうかもしれない強制送還命令を下されるか、それに応じずに身を守るため日本の収容所に収容されるかの2択です。

あたりまえですが、自分の命を守るためにほとんどの人は自国に帰らずに日本にいます。日本で難民申請が通れば、日本で暮らすことができるし、働くこともできるようになります。しかしながら難民として認められる人がほとんどいない現状が続いています。

ーなんで絵とテレホンカードを送るという活動に?

入管で7年間収容されている人と話しました。

その人から聞いた話なんですが、体調が悪くても病院にも行けない。隣の部屋では自殺した人がいると言う話を聞きました。外に出たら青空を見たいと言っていました。

入管にいる難民の人たちは、外に声を届ける機会がないんです。面会も30分のみだし、取材もできないんです。彼らが直接声を届けることができたらと思いました。

テレホンカードを届けることで、難民申請を手伝ってくれる人や弁護士と連絡を取ることができるし、外にいる人たちに声を届けることができると思い、この活動を行うことにしました。そして少しでも希望を持ってもらえたらと思い自分の描いたカラフルな絵を添えています。

ー具体的にはどんなことをしているんですか?

アートを添えたテレホンカードを渡しています。

また彼らの声を外に届ける方法も考えて、取り組んでいます。

具体的には入管の収容者の方との電話越しの取材を通した収容者の方の声をもとに、イラストを添えて、彼らのストーリーを外に届けています。

例えば、子供は仮放免で、親は収容されてしまい、親子が離れ離れになってしまった子がいます。

日本で生まれた育ったのに、20歳になるとき、収容施設に入れられそうになる。

そのような自分の未来を自由に描くことができない、制限をされてしまっている人たちの声を届けていきたいと思っています。

今の日本は難民に対するシステムを変えていかないといけないと思います。

日本では難民なのか、テロリストかのかバックグラウンドを適切に見定める機能が欠けていたり、難民認定や強制送還を全てひとつの機関が行っている現状があります。

例えばドイツでは第三者機関がバックグラウンドを調べたりしています。このように調べる術があるのにやっていないのが日本だと思います。

何もできない無力感を感じることもあるけど、自分ができる範囲のことをやっていきたいです。

ー活動はいつからやっているんですか?

小五の時にドイツで問題意識を持って、動き始めました。その後、中二の5月にイベントを行なって、16歳で社団法人を立ち上げました。

例えば、「課題発見DAY」というプログラムをやっています。

サイコロで決めた都内の駅の前に集まり、ルーレットでSDGsの中からテーマを一つ決めます。そのテーマを意識して、街の中を歩いてみます。

例えば、

「なぜコスメコーナーには男性スタッフはいないの?」

「バリアフリーと言っているが、なぜ車椅子が利用できないの?」

といった普段気がつかない問題に気づくことができます。

クックパッドと一緒にやった時は、「なぜ料理は女性の人ばかりがやるの?」などが出てきました。

ー「課題発見DAY」を通して伝えたいことはどんなことですか?

課題を抱えている当事者の状況を理解しながら、想像しながら生活していくことが大事だと言うことを伝えていきたいです。

難民の人たちも、ボロボロの服を着てたりするわけではないから容姿では分からないけど、それぞれが辛い過去だったりと様々な過去を抱えています。

どんな背景が、経緯があったのかを理解していけるといいなと思っています。

本質は『課題を発見する力』と『当事者意識』の2つをこのプログラムで提供して、身につけてもらえたらと思っています。

プログラムはアート。

能力を得るためにはどうしたらいいかを因数分解して、要素をつなぎ合わせていって、つくりました。

僕が代表理事を務める一般社団法人Sustainable Gameはゲーム的な考え方で様々なプログラムを設計しています。

社会全体をゲームと捉えることで、社会課題を解決していけるのではと思っています。

ー由人さんはアートはどんな時に描きますか?またコンセプトなどはありますか?

最近は気分的に、雨が降った日に絵を描くと決めています。絵の具の水入れをベランダに出して、雨水で絵を描いています。

作品のコンセプトは特に決めていないです。思うがままに描いて、自分の心を写しています。あまり意識して描きたくないので。

ーなんで意識して描きたくないんですか?

自分の主観を大切にしたいので。

僕は対話が大事だと思っていて、対話って自分の中にある主観を再起されるもの。基本的に「なんじ自身を知れ」という言葉があるように過去の経験、知識を知ることなんです。

アートも主観を大切にしないと再起されないと思うので。

ー好きなアーティストや作品はありますか?

オラファー・エリアソンです。

ー影響を受けたアーティストや作品はありますか?

おばあちゃんかな。家中に作品が飾ってあるので、やっぱり影響は受けますね。

ーインスピレーションをどこから得ていますか?

すべてのもの。

人と話す、本の表紙、言葉、街で歩いている時など。

ー制作活動を続けていく上で困っていることはありますか?

特にないです。

ただ、おばあちゃんの絵の顔料が減っていたり、日本で絵を買う人がいなくなってきていることに課題を感じている。

ー大事にしている価値観や人生観はなんですか?

仲間を大切にすることです。

「Be a Social Tackler」

自分が作った法人は「愛を持って社会に突っ込め」を大切にしています。

そこには当事者の状況を理解しながら、日々を過ごす。他者を大切にする心と責任を持っていくと言う想いが込められています。他者を大切にしながら社会問題に取り組んでいきたいです。

ー人生のターニングポイントはいつですか?

16歳で起業した時です。

ー今後の野望はなんですか?

高校卒業までに「サステナブルゲーム」の事業継承をしたいです。模倣可能性の高いシステムをこれからに残したいと思っています。

またラベリングしたり、アイデンティティを分断することがトレンドのようになっているが、そうではなく、一人一人を見ていける社会を作っていきたい。

包括的にいろんな人たちの状況を理解していける社会にしていきたいですね。

人を見る時、その人の名前を見る前に肩書きを見てしまうと思います。そうでなく個人を見ていきたい。

例えば、個人に『地球』っていう肩書きがあったら、もっと包括的になるんじゃないかなと思う。みんなが地球に所属している意識をって、地球の価値を高めていくことで、自分の価値も高まる。そんな風にしていきたいです。

ーあなたにとってアートとは?

自分が生み出したものは、定義したら全てがアートだと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?