アサイゲルマニウムとは何なのか 第五章(長編連載~)2023年10月2日第9,10&11話掲載(第五章完結)

第五章 アサイゲルマニウムの研究 其の三:腸管免疫

1.大西さん

大西さん、ぼくの師匠ではないが最大の協力者であり恩人である。第三章に既に登場しており、同じような表現で紹介している。大西さんがいなかったら、きっと今のぼくはないと思う。かといって何かと教えてもらって師匠と仰ぐというのでもない。年齢で言えば20年近く離れており、ものすごい大先輩だ。そして入社時には既に他部署ではあるが部長さんで、それこそGe-132の医薬品開発という会社の屋台骨の中心を担っていた方なのだ。

ぼくにとっての大西さんの表現として最も近い表現は、“なかま”だったかもしれない。“同志”というと同じ志となってしまうので、ちょっと違ったような気がする。しかし、なんにしても大西さんがぼくのためにしてくれたことは忘れることができないし、忘れてはいけないと思っている。大西さんは素直なヒトではなかったように思う。故人であるので、表現には気をつけたい。でも恐らく、浅井研にいて知っている人は全員それに賛同してくれるのではないかと思う。そして勉強家で、努力家だった。前述した“なかま”であるが、仲間というよりも何となく平仮名がぴったりくる思いだ。大西さんは恐ろしく働き者(いわゆるワーカーホリック)で負けず嫌いだった。だからこそ努力に努力を重ねたのだと思う。そしてアサイゲルマニウムをメチャクチャ好きだった。熱愛ともいえるような気がする。そんな大西さんとの出会いは最初の登場の記述あたりに記しているが、入社前の歓迎会の終盤だった。大西さんはその日の別れ際にタクシー乗り場まで送ってくれ、ぼくに「他人の釜の飯を食うのもいいもんだよ」と励ましてくれたが、過去の浅井研では頻繁にあった“他人の釜の飯を食う”という外部機関に出されて研究するというパターンが、現在2022年に至るまでの30年近くでぼくが最後になっている。これは会社の収入が途絶え、外部に出すような金銭的な余裕もなくなっていったことが大きい。大西さんも入社早々、外に出され、携わったことのない生物研究(動物実験)をしなければならず、そこで教えてくれる先輩方に非常に意地悪されて奮起したことを度々ぼくに話してくれた。なにくそ!という気持ちで頑張って、見返そうと猛烈に勉強して知識を蓄え、言い負かされないスタイルを身に着けたられたようだ。まぁ、大西さんのことを書き出したら一冊の本ができるかもしれないくらいに付き合いが深く、エピソードは山のようにある。でも、その大半は思い出としてそっとしまっておこうと思う。

2.免疫研究

なぜここで突如大西さんが登場したのか。それは免疫研究について書かなければならないからだ。勉強嫌いだったぼくは(一体何回このワードを書かなければいけないのか・・・)当然のことながら免疫に関しては苦手意識を持っていた。しかし、アサイゲルマニウムを語る上で免疫を避けて通ることはできない。免疫は複雑で、何がどうしてこんなに複雑なシステムが動物(生物)に備わっているのか。その関わる物質の膨大さに、そのことだけでも目を覆いたくなる気分だ。免疫の研究は日進月歩で、2022年の今日でも常に新たな発見が研究雑誌を賑わし、人々は研究の様々な内容に一喜一憂したり、驚愕の思いで人体の不思議を感じたりするのだ。

アサイゲルマニウムは1970年代に、その黎明期から東北大学医学部の石田名香雄先生と、その門下生の研究者たちを中心として免疫に作用することが発見され、バイオロジカルレスポンスモディファイアー(Biological Response Modifier; BRM)と呼ばれる免疫活性物質の一つとして注目され、研究が進展した。直接手掛けたのは、現在は浅井ゲルマニウム研究所の研究顧問にもなっている東北大学教授の麻生久先生だ。当時は農学部の学生だった麻生先生が、生活費のためにバイトしたのが医学部で募集していたアサイゲルマニウムの免疫研究だった。麻生先生は素晴らしい人柄で、驚異的な明るいキャラクターで、なおかつアサイゲルマニウムの黎明期の研究を手掛けてスペシャルなデータを発表し続けた先駆者である。浅井ゲルマニウム研究所に職を得て、その後は国立の畜産試験場での仕事をされた後、東北大農学部の助教授の職について現在に至っている。既に退官され、今は寄附講座での研究を続けながら我々の研究部を指導してくださっている。そんな形で明らかになったアサイゲルマニウムによる自然免疫細胞マクロファージ・NK細胞の活性化、これを介して免疫細胞の作用で癌を駆逐できるかもしれないと考えて、医薬品にするための開発がなされ、安全性試験の第一相試験で極めて低い毒性しか持たないことが確認された。このあたりの免疫の研究については別記事で記しているので、まだ読んでおられない方はご覧いただければ幸いです。

その後は2019年に健康食品の安全性自主点検認証登録を受けられるになるまで安全性の試験は続けられてきた。しかし、一方で直接に売上・収入に結びつかない研究分野である基礎研究的な費用は不十分であり、なおかつ、この25年近い期間、免疫にたいして苦手意識むき出しのぼくしか担当者がいなかった。これが免疫研究を途絶えさせ、硬直した20年を過ごすことになったわけだ。しかし結果的に今になってみれば、そのこともまた”天の配慮”だったのではないかと感じている。話をもどすと、この医薬品開発を先導し、開発部長として種々の全国研究機関(大学・公的機関・民間企業研究機関など)との連携をし、免疫研究に関しても外部と折衝してきたのが大西さんだ。社内研究部門にも免疫の研究をしている生物室は存在していたが、圧倒的に外部研究機関でのデータが多く、外部で発見された研究データの検証を社内で行っているという側面が強かったのではないかと、過去の記録などを確認して感じている(中村の主観)。その意味ではアサイゲルマニウム(当時はGe-132)の免疫研究の大半を理解し、全国の医師とやりとりしてまとめ、厚生省に申請をする仕事の中心が大西さんと、大西さん率いる開発部によるものだったことになる。

その意味ではアサイゲルマニウムの免疫への影響をかなり深く理解し、まとめ上げ、免疫製剤として認可されるべく知識を蓄えていた人物だ。率直に凄いことだと思うし、学生のときには免疫どころか生物学と関係なかったのに、会社に入ってから“他人の釜の飯”を食べながら学んでいった努力は並大抵のことではなかったはずだ。

そんな大西さんは、例の薬事法違反事件のあとは浅井研の役員として常務取締役になっていた。大西さんは開発の中心人物であったため、厚生省や警視庁との折衝も事件関係でかなり多かったことは間違いなく、かなり辛い目にもあったはずだ。実際に詳細は聞かなかったが一緒に飲みに行くと大変だった片鱗を言葉の端々に出されていた。だからこそ、リスクということを一番重要視し、前述の省庁に目をつけられることのないように・・・という発想が最も大切にされていた。いわゆるリスク管理が最重要だったのだ。これは会社を存続し、社員を守る。アサイゲルマニウムを必要とする方々に製品を滞ることなく届け続ける上では大切な視点だったはずである。それゆえに、会社外との殆ど全ては大西さんが管理し、窓口は大西さんと元々の開発部から名称(・組織)変更した学術部だった(医薬品『開発』ではなく『学術』管理部門に変わったことの主張だっただろう)。大西さんはぼくの研究に協力してくれ、様々な出張で一緒に研究機関を訪問した。大西さんの持つアサイゲルマニウムの生理作用に関する知識は膨大で、ぼくから聞き出す様々な情報も、頭の中で他の情報と組み合わせてアドバイスしてくれたり、また自身の興味・愉しみのためにも使っていたように振り返って感じる。「中村くんと俺が解ってることなんだけどぉ…」みたいな表現が多かったのを思い出す。いずれにしても、大西さんは長く免疫研究に関わってきたわけで、もちろんアサイゲルマニウムの免疫に対する作用に最も興味を持っていた。

2023年8月28日第1&2話掲載

3.化粧品展開と免疫訴求製品

一方、大西さんは新しく設立された販売会社であるグループ企業の浅井フーズクリエイションの社長だった(2000年より)。大西さんはエンドユーザーに向けての製品として、免疫に作用する製品を強く望んでいた。そんな背景の中で、元コーセー化粧品の研究部門で活躍された、現浅井ゲルマニウム研究所顧問にもなっていただいている宮下忠芳先生が化粧品へのアサイゲルマニウムの展開を期待し、浅井研の戸を叩かれたそうだ。先述したように、外部との窓口は大西さんにほぼ一元化されており、そんな中で当時株式会社クリエイションアルコスを創業され社長だった宮下先生とともに化粧品への展開の準備をされたのではないかと思う(正確なところは聞いていないので僕の推測です)。

どちらが先であったかわからないが、ぼくはアサイゲルマニウムの軟膏が火傷に猛烈な有効性を示すことを実感していたため、研究を行うと同時に1998年頃に函館研究所の仲間たちに協力してもらい、当時函館研究所の立ち上げで尽力してくださっていた三菱化工機のプロジェクトマネージャーであった沼田さんに企画書のまとめ方を指導してもらいながら、アサイゲルマニウム含有の日焼け止めクリームもしくはローションを作ってはどうかと、当時としてはかなり大きな企画書をまとめて会社に提案した。会社からの返答は、状況的に難しいので行えないというものだったように記憶している。が、その後に日焼け止め(薬効を訴求するので医薬部外品の領域)ではないが、皮膚の保護を目的にスキンケアとしての化粧品分野に展開されるようになり、現在に至っている。

少々脱線したが、宮下先生のクリエイションアルコス社は当時売上が伸びていたDHC化粧品に吸収されて、DHC社の宮下主席顧問となられ、宮下先生独自の研究所が作られていった。その関係でDHC社の化粧品ラインナップにレパゲルマニウム(アサイゲルマニウムの化粧品成分としての名称として浅井研が登録した名称)含有の種々の化粧品が作られた。ちなみに、レパゲルマニウムはアサイゲルマニウムの名称としてWHOから与えられたものなので、本来は浅井研で作ったもの以外はレパゲルマニウムではない。しかし、類似品もレパゲルマニウムを名乗って入浴剤やら化粧品を販売している・・・。さて、宮下先生は内外美健というテーマで仕事に取り組まれてきた方で、その関係でアサイゲルマニウムを化粧品だけではなく健康食品としても手掛けたいと考えられたのではないかと思われる。DHC社側としては大西さんに相談をし、あまりにも高価なアサイゲルマニウムのサプリメントを作る上で大手企業が使える価格帯の含有量にする必要があったはずである。

社内ではアサイゲルマニウムの利用効率を上げるための研究をするようにという命題が、当時の会社幹部から研究部に与えられていた。しかし、人も予算も足りない研究部で、さらにぼくの興味は赤血球と痛みに集中していて、そんなところ(中村の個人的興味を得ていない研究・・・)に割くものはない状況だった。・・・企業人としては極めて問題のある社員だったように思うが、結果としてそのような自由な仕事の選択をさせていただいたことが今に生きていると感じている。

4.腸管免疫研究

少ない量で、しっかり免疫に効果を上げる製品づくり。そこで、大西さんのアイデア投入である。同じ免疫をターゲットにした素材である乳酸菌と一緒に使うことで、免疫の刺激をアップし、アサイゲルマニウム使用量を減らせるのではないか。というものだ。ぼくは、この研究を担ってもらうことを頼むべき相手(共同研究先)を大西さんに相談され、渋々ではあるが第一師匠の名倉さんに知恵を借り、北海道大学農学部の園山先生を紹介していただいた。研究のための資金をDHC社からも出し合い、北大との共同研究で腸内細菌叢に与える影響と腸管免疫に及ぼす作用性をアサイゲルマニウムと乳酸菌の同時投与で検討していただいた。

結果は、微妙に腸管免疫の指標であるIgAが高まるということだった。IgA抗体は粘膜組織の免疫細胞から分泌される分泌性の抗体で、生体防御の最前線で予防的に病原体を無害化するのに用いられている分子である。この抗体の糞便内の分泌量が多いほど、防疫に役立つというわけだ。しかし、明確な有意差のあるデータとして結果が出なかったこともあり、北大との共同研究はそこで終了してしまった。

ぼくはアサイゲルマニウムと天然の難消化性オリゴ糖ラフィノースの混合投与研究をした経験もあり、大西さんと話す中でプレバイオティクスとプロバイオティクスを合わせたシンバイオティクスが調整に重要であることもディスカッションしていたと思うが、そんな中でオリゴ糖も入れて同様の実験をしようという提案が大西さんから出されたように思う。恐らく、大西さんが長年温めてきた構想によるものだ。

免疫を避け続けて10年位が経っていたが、アサイゲルマニウムに関わる以上は逃げ切ることはできなかった。包囲網を仕掛けられ、とうとう免疫研究の一角に携わることになった。・・・と記していて思い出したことが一つある。ぼくが著者の中に名を連ねる論文に、2022年現在、日本語で書かれているものが二報だけある。そのうちの一つは免疫研究だった。ただ、これは海老名卓三郎先生(石田名香雄門下生のお一人)が担癌マウスの実験でヒメマツタケ抽出物と同時投与による有効性を評価した研究のお手伝いをしたものだった。

残念ながら、全文公開はされていないので、上記のリンクから複写依頼をしないとならず、ネット上では読むことはできない。

ぼくが担当したのはヒメマツタケを煮出すヒメマツタケ熱湯抽出物の乾燥粉末の調製と、マウスに接種した癌細胞株MethAに対する細胞増殖を純粋培養系で添加試験で評価し、細胞傷害性IC50を求めるという内容で、ぼくが免疫に直接係る作業ではなかった。これもお膳立ては大西さんが行っていたはずで、このころから免疫に作用する物質とアサイゲルマニウムを一緒に使うことで有効性を上げるという考え方を持っていたのだろう。ちなみに、この論文は2004年に出版されている。シンバイオティクス関係の研究は2010年頃に実施しているので、5,6年かけて大西さんは構想していたのかもしれない。既に故人となってしまった大西さんに、今はもう確かめるすべはない。

腸管免疫の実験法は第一師匠の名倉さんに帯広に教えてもらいに行ったことがあった。いつのことだったかは覚えていないが、パイエル板や腸間膜リンパ節をマウスから採取し、初代培養するための手技はその時に習った。加えて、このシンバイオティクスの実験をするために、本社から佐藤功さんに来ていただき、脾臓の細胞(脾細胞)を初代培養し、免疫刺激することで評価する手法を教えていただいた。結局腸管免疫細胞の実験は行わなかったが、脾細胞への影響検討と併せて腸管免疫の指標として糞便中IgA抗体の分泌量の調査を行った。

概ね北大の園山先生に実施していただいて、もうちょっとというところだった結果を、アサイゲルマニウム、乳酸菌に加えてオリゴ糖との三者の同時投与で評価した形だ。このころ、生物室には新卒で齋藤三季さんが入っており、この実験は一緒に担当した(残念ながら既に浅井研を退職され青森に戻って仕事されている)。主に齋藤さんに実験を担当してもらった。結果はきれいなものだった。大西さんの予想はうまいこと的中し、免疫を刺激する三者が協力し(能動的に何かしているわけではないが)、より高い免疫活性としてIgAの増強をすることがわかり、アサイゲルマニウムを少量添加することでシンバイオティクス効果を更に高めてくれることが示された。

この内容は学会発表し、その後に農芸化学会の英文誌(BBB, Nakamura et al., 2012)のNote記事として掲載された。

https://academic.oup.com/bbb/article/76/2/375/5954797?login=false

そして、この3つの素材を組み合わせたハーモニーを売りにした製品が関連会社から販売されるようになった。ただ、共同で製品コンセプトを開発したDHC社ではコストが合わなかったのか、この時は製品化されることがなかった(数年後にDHC社で有機ゲルマニウム含有製品が作られることになり、この記事を読んでいる方々の中にもパワー有機ゲルマニウムを飲まれた経験のある人がいるかも・・・)。

この時の実験で面白かったのは、アサイゲルマニウムの量によって腸管免疫と全身性免疫(脾細胞)の応答性が違ったことだ。脾細胞培養では腸管免疫で少量のアサイゲルマニウムが有用だったのとは違い、高用量の添加で最もインターフェロンγの誘導活性が高かった。摂取量により、効果のでそうな領域が変化するということを目の当たりにした初めての出来事だった。

5.腸管免疫への作用

ぼくはこの研究を通して免疫について少しずつ前向きに考えるようになった。そんな頃、研究関係での会社の方針としてアサイゲルマニウムの作用点はどこだ?という話が出てきた。

社内では三部門会議というものが立ち上げられ、研究にかかわる3つの部門が協力して考え出し、これを見つけ出していこうというプロジェクトだった。

研究部門はもちろん、学術部、そして科学情報室という秋葉前研究部長が所属している部門で、毎月本社で会議することになった。ぼくがこの時どういう立場だったか、明確ではないが、研究部部長補佐という係長職だったような気がする。研究部門からは佐藤克行部長とぼくが参加、学術部から佐藤功部長、そして科学情報室の秋葉室長、取りまとめ役としてだったか大西取締役(浅井フーズ社長になってから常務取締役ではなく取締役になられていた)が参加していた。

それぞれのアイデアで関係ありそうな部分を提案し、解説して、話し合った。

ぼくはこの中で腸管免疫研究を提案した。様々な理由があったが、腸管はアサイゲルマニウムが高濃度で存在し、刺激を与えるには容易な場所だったこと、そして免疫のあらゆる細胞が腸管内に集まっており、そこで刺激を受けた細胞がリンパ管をとおして様々な全身の免疫器官に移動して情報伝達する仕組みを実験雑誌で見つけたからだ。

佐藤功さんは流石である。今にして思えば、素晴らしい発想で樹状細胞をターゲットに研究するべきだと話していた。ただ、根拠と実際の実験が容易ではなく、実施するなら樹状細胞の研究を行っている研究者に丸投げで依頼するしかない状況だったので、もっと研究は積み上げていくべきだという結論になった。しかし、結局は最も近道だったのかもしれない。ぼくは功さんを天才的な直感のある方だと思っている。大体の言っていたことは当たっていたような気がするが、もう少し根拠なども含めて説明してもらえたら良かったと感じなくもない。まぁ、天才の考えはぼくのような凡人には容易に理解することはできない。

いずれにしろ、作用点を見つけるために免疫の関わる組織(器官)の遺伝子発現プロファイル研究をしたらよいというぼくの意見が通った。その中で、「結局は功さんの意見が正しかったという結果が出るかもしれないですが、アプローチとしてはどの組織に一番影響しているかを見つけていくには遺伝子発現プロファイリングが良いはずです」という意見にメンバーの皆さんが賛同してくれた。

アサイゲルマニウムの過去研究で最も調べられていたのは免疫への作用性であり、自然免疫細胞であるマクロファージやNK細胞の活性化作用である。遺伝子の発現を網羅解析で一斉に評価し、アサイゲルマニウムを摂取したマウスの遺伝子が大きく変動する作用の大きい部分を抽出する。概ね、どんなことが各臓器で起きるのかも予想できるようになる。これはぼくが5年くらい温めてきた構想だった。

2023年9月14日更新 第3,4&5話掲載 つづく

6.池袋の居酒屋

話が前後するが、ぼくが浅井研に入社した時に大学時代シェアハウスをしていた"よっちゃん"は東北大学理学部の博士課程に進学していた。結局、進学した研究室の教授が東大に移ることになり、よっちゃんも東大の博士課程に編入した。彼の研究室は植物園に所属しており、茗荷谷にあった。住まいは池袋。一方のぼくは入社して研究をしながら、初めて研究を面白いと感じだした頃だった。東京に出張ででると、必ずよっちゃんに声をかけ、遊んでもらった。

よっちゃんは大学の同期入学の首席で、色々な意味で目立つ存在だった。どういうわけか意気投合し、大学院修士課程をでるまで一番の親友だった(かな?)。剣道部主将だった彼と、弓道部主将だったぼくは、大酒飲み部活の仲間たちと飲んだくれていた。

結局は、卒業後も飲んだくれ仲間は変わりなく、よっちゃんのアパート付近の立ち飲み屋に近い雰囲気を持つちょい飲み屋で飲みながら話をした。そんな中で、ぼくはアサイゲルマニウムの面白さを熱弁したのだろう。アサイゲルマニウムを飲むと、とにかくウンコの色が変わる。肝臓で何かが起こっているはずだという話をして、赤血球代謝の仮説を話したのだろうと思うが、恐らく酔っていたので詳細はおぼえていない。ただ、結論ははっきりしていて、よっちゃんは遺伝子発現プロファイルをマイクロアレイによって行うべきだろう、とアドバイスしてくれた。それだけの変化があるなら、必ず遺伝子発現に変化が生じているはずで、総合的に評価すればアサイゲルマニウムによりどのようなことが起きているのかを明確化することが出来るのではないか、ということだった。酔っていた割に、この結論だけは頭に入った。しかし、遺伝子というのはどうにも難しそうだし、とっつきにくいと感じた。しかも、函館には遺伝子研究のための道具はなにもないのだ。しかし、この時の会話を心の中に深くとどめておいた。よっちゃんはやがて東大の博士課程を修了し、後に帯広畜産大学の出身ラボに戻り、助手になった。現在の得字圭彦准教授だ。ぼくが連合大学院で学位を取った後、この時の話が具体化していくことになる。ここにも天の配慮があったのではないかと感じている。

7.遺伝子プロファイリング

そんなわけで、温めていた遺伝子研究・・・遺伝子発現の網羅解析に取り組むことを会社として取り上げてもらい、研究費を少し上積みして、遺伝子研究を行い始めた。水産孵化場の第三師匠、坂井先生に小型PCR装置をいただき、函館研究所でRT-PCR法(逆転写PCR法)を行えるようになった。この方法は半定量法で、正確な発現量はわからない、しかし無いと有るでは雲泥の差である。色々と書籍を買い揃え、基本的な遺伝子研究に必要なスキルを半分独学で学んでいった。もっとも基本的なところは、既に水産孵化場で教えてもらっていた。

そして、アサイゲルマニウム投与動物の臓器からトータルRNA(全部のRNA)を抽出し、精製を行って、逆転写反応によりcDNAを得て、この中にあるmRNAをPCR反応による増幅で対数的に増やし、これをゲル電気泳動することで分子量で分離して元の量を見るということになる。

数年後に、予算をつけてもらい、終売間際の売り切りで安くなったReal Time PCR装置を購入することになった。こちらは、その名のごとく、リアルタイムで増えていくcDNA量をモニターでき、しかも定量性があるという優れものである。このことで仕事は一気に進み、赤血球代謝に関するヘムからのビリルビン代謝における酵素タンパクのコード遺伝子が、アサイゲルマニウム摂取に連動して発現変動することが確かめられた。こうなると、一体肝臓ではどんなことが起こっているのか、どの程度の影響があるのかは非常に興味深いところとなった。

ぼくは毎年の研究プレゼンでこのことをアピールしまくった(笑)研究プレゼンのことも少しだけ触れておこう。アサイゲルマニウム研究所では1998年頃から研究内容と成果についてのプレゼンテーションを行う集まりが持たれている。1997年の春に起こった事件以来、会社は意気消沈していた。ぼくは前述したように、独自の研究結果から本物質の持つ力に信頼を持っていて、佐々木専務が函館に出張された際に自分の考えを綴った赤血球代謝仮説についての書類を渡し、意見を求めた。後日、11月28日に佐々木さんからのFAXがあり、函館研究所所員に対してプレゼンを行うよう指示を受けた。恐らく、翌年1月末にプレゼンを実施したものと思われる。当時はOHPフィルムを用いてのプレゼンだったと思う。どこかにビデオ録画されたフィルムが残されていると思われるが、非常に長々と、要領を得ない話を大演説したのではないかと思う。その後、恥ずかしくて一度も見ていない(笑)

その後は、研究成果を判断して研究予算をつけてほしいと佐々木さんに要求し、研究部員皆が成果を報告する会に発展していった。20年以上も伝統的に続けられているのは不思議なものだ。ただし、このプレゼンと連動して予算が決められることは24年経つ今に至るまで行われていない(爆笑)。

脱線したが、コツコツ遺伝子プロファイリング実施に向けて執拗なアピールをした結果、少々研究費は張るが、成果も大きいだろうということで会社としても大きな期待を受けつつ、まずは肝臓の遺伝子網羅解析が行われることになった。よっちゃんこと、得字先生の研究室では、ぼくの出身研究室の大西教授の産学官連携のプロジェクトで十勝の農産物と健康をテーマにしてマイクロアレイ解析装置を導入して研究を進めていた。そこで、ぼくのサンプルも実費を払うからということで、マシンが空いている時に分析してもらうことになった。結果はかなり面白いもので、経口摂取後一日(自由摂取なのでどの時間帯に食べたかなどはわからない)の変動遺伝子は非常に多く、アサイゲルマニウムが肝臓に強く影響を与える分子であることが明らかにされた。このデータを纏めたものはMay 2015,International Journal for Vitamin and Nutrition Research 84(3-4):0183-0195に掲載されている。

いずれにしても、こうして遺伝子発現プロファイルが得られることで、アサイゲルマニウムの影響がどのような形で現れるのかを見える化できた。そして、改めてわかったことは、先達たちが示してきたこと、すなわち免疫への作用は明らかだということ。これでもか、というほどにアサイゲルマニウムが免疫を動かしているということだ。そして、その作用は自然免疫細胞に対して大きいだろうということも推定がついた。やはり、腸管免疫に作用するのではないかとの思いが強くなった。

8.トランスポーター研究

話は大きく切り替わる・・・。

ぼくは時々は学会に参加する。新しい研究情報をいち早く仕入れることが出来る。特に、特別講演や教育講演などはまとまった研究を分かりやすく教えていただけるし、プレゼンテーションの勉強にもなるので重宝だ。ぼくのベースは元々は農芸化学だった。農学系の研究室だったからそのようになった。また、アサイゲルマニウムが食品にカテゴライズされたので、最初のうちは頑張って農芸化学会で食品機能性ということで発表を行った。しかし、化学合成品であるアサイゲルマニウムを食品機能という形で発表しても、学会参加者からの興味を引き出すことが難しく、薬としての開発を行う気はないにしろ、発表して興味を持って聞いてくれる学会は自然と薬学会であった。ある年の薬学会で京大薬学部を退官される乾先生の講演が行われた。身体の中で物質を出し入れし運搬する重要な分子であるトランスポーター群に関する長年の研究成果を紹介してくださった。アサイゲルマニウムにも誤認?するトランスポーターがあるのではないか。というのがぼくの入社したばかりの頃からの推論であった。そして、この講演で聞いたアニオントランスポーター(有機酸トランスポーター)ならどれかアサイゲルマニウムのモノマー分子であるTHGPを有機酸として捉えて細胞に出し入れするのではないかと考えた。残念ながら、京大の薬学部を退官される先生なので、乾先生に協力を仰ぐことはできない。そこで、北海道のトランスポーター研究者をネットで探索した。そして北大薬学部の准教授だった山口浩明先生を見つけた。なんと、山口先生は京大の乾先生の元で学位を取られ、当時は北大に所属されていた。この頃、ぼくは他の仕事で北大に行く機会が増えていた。そこで、メールでアポを取り、山口先生のもとを大西さんと一緒に訪問した。

狂ったように暑い日だった。札幌なのに・・・そして札幌は冷房完備ではない施設が多い(笑)。山口先生のラボもメチャクチャ暑かったのを覚えている。山口先生はぼくより幾分若く・・・6~7歳?これまで会った先生方とは違った意味で親しみやすかった。そして、驚いたのが、アサイゲルマニウムの黎明期の研究を支え、浅井ゲルマニウム研究所の所属時代もあった東北大の麻生先生を知っていたことだ。どのような経緯かは記憶にないが、東北大学の歯学部に所属した時があり、その時に麻生先生も関わっていて知り合われたという。不思議なめぐり合わせで、アサイゲルマニウムにて縁ができた先生方に繋がりが有ることがわかった。この頃は後で記すがアサイゲルマニウムの存在を視覚化することを目指して北大に通っていた。この視覚化のための材料提供(臓器切片)を麻生先生のラボでお願いしていたので、麻生先生との関わりはとても強くなっていた時期だった。

いずれにしても、頻繁に通う北大で、協力してくれる山口先生を得て、麻生先生との繋がりもあるというのは、これも不思議な縁であり、天の配慮の一角を垣間見るようだった。山口先生はぼくの仮説のトランスポーターによるアサイゲルマニウム運搬に興味を示してくださって、面白そうだからやってみましょうということになった。

しかし、細胞に取り込まれるゲルマニウムを定量するという作業はなかなか大変で、浅井研で行ってきた微量定量法のフレームレス原子吸光法ではうまく定量できなかった。それは夾雑物が多く、特に培地由来の塩分であるナトリウムが分析を邪魔するためだった。

結果として、この頃ぼくの右腕的に研究で活躍していた島田くんを連れて山口先生のところで話した時に、島田くんがTHGPを化学変換することで異物を除けるのではないかという話になった(下図参照)。すなわち、水酸基を塩素化してトリヒドロキシ体をトリクロロ体にすることにより、水溶性から脂溶性に性質を変え、それを有機溶媒で抽出してから再度水で元の構造に戻す。そのことで、容易に分析の邪魔になる物質を除くことが出来るという提案だ。(・・・皆さん難解なことを記して申し訳ありません ^^;))

すぐに山口先生がこの提案に乗って、これを取り入れ、合わせて同位体である重水素を用いたTHGPの置換体を使用することでLC-MSの定量性を著しく高めることが出来るという島田くんの提案が、ここでもフィットした。血液中のTHGPの分析を行って、まずは機能検証しようということになり、こちらは左腕的な存在の武田くんに登場してもらい、北大の代謝ケージで飼育しつつ経時的に頚静脈から採血してTHGP分析サンプルを得た。この頃、山口先生は東北大学病院の薬剤部に移籍になり、LC-MS分析は東北大で実施された。

島田くん提案による手法は素晴らしく、山口先生が実施してくださったLC-MS/MSによる分析は非常に精度高く微量定量できる方法として確立された。合わせて、血中に存在している経口摂取からの吸収後のアサイゲルマニウムがTHGPのまま血中に存在していることが明確にされる結果が得られた。生体内に吸収されたアサイゲルマニウムが有機ゲルマニウムとして存在し、それよりTHGPの構造のまま全く代謝されていないことを確認できた最初の研究成果になる。身体に取り込まれても全く変化しないで(正確には加水分解されて水に溶ける)代謝を受けないで排出されるという安定な分子がTHGP。全量が排泄されて体内に滞留しないため、副作用などは生じにくい。自分自身はなにも変化しないのに体の中の生理活性分子と緩い結合を持って活性を調整するというのが、アサイゲルマニウムの特徴と言えるだろう。

この研究成果は山口先生が論文投稿してくださった。面白い(変わった)分析手法なので、レベルの高い雑誌に投稿しようというのが東北大病院の薬剤部長だった眞野教授の指導だった。Analytical Chemistry誌という分析関係の雑誌ではかなりレベルの高い雑誌だったが、非常に(というか極めてという方が適切か)短期間で受理された。

Anal Chem (2015) 87, 2042-7.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25621844/

このことは非常に貴重な経験だった。トランスポーターについてはこの手法で検討できそうだということになったが、他の研究が進められることになって方向性が変化していった。なお、山口先生は現在は山形大学医学部附属病院薬剤部の薬剤部長(教授)となっている。不思議なご縁で、今も繋がっている。ぼく的には、ここにも人知を超えた天の配慮を感じるのだ。

2023年9月26日更新 第6, 7&8話掲載 つづく

9.同位体顕微鏡イメージング研究

トランスポーター研究と同時期に進めていた研究が同位体顕微鏡イメージング研究だ。2015年にFuture Med Chem誌に掲載された論文で、痛みのシグナルの可視化のためにカルシウム流入のイメージングにチャレンジした。実際に皮膚の角化細胞(ケラチノサイト)でATPによるカルシウムイオン流入が起こるところを蛍光インジケーター(カルシウムイオンをキレートして蛍光発光する試薬)で可視化(イメージング)した写真を論文中に図示している。この実験を行いながら細胞の中の分子をイメージングする技術は非常に有効だと考えるようになった。そこでぼくはGe原子をイメージングする方法を探した。文献は見つかったが、かなりマニアックで、その辺に存在する分析機器ではなかったのを記憶している。TDK社とかで開発した特殊な分析装置だったではないだろうか。そんな話を先輩の佐藤克行さんと話していたのだと思う。ある日、日経サイエンス読者である佐藤さんが「中村さん?これって面白くないかなぁ」という感じで雑誌の広告ページを見せてくれたような気がする。それは北海道大学創成研究機構の同位体顕微鏡イメージングの広告ページだった。要するに極めて精密な質量分析装置で元素の同位体まで分離して分析し、その同位体の存在した局在部位をミクロな視野でイメージング解析できるというのだ。そして、その装置を使った研究をしてみないかという呼びかけが出ていた。

ゲルマニウムという元素は正確には天然で原子量70、72、74、76、78の5つの安定同位体(放射能を発しない同位体)が混合して存在している。この存在比は決まっていて、74が最も多く存在している。つまり、原理からすればこれらの5つの同位体元素のそれぞれの存在する領域を顕微鏡としてイメージ化することができるということになる。佐藤さんと相談し、北海道大学にアプローチすることにした。北大北キャンパスに相談に行き、体内のゲルマニウムの吸収分布を確認したいと伝えたところ、面白そうだと圦本教授に言っていただけた。実は、この同位体顕微鏡という装置・・・生物試料を分析するものではないのだ。そもそもは宇宙の始まり(ビッグバン)や銀河系の成り立ちなど、地球外の由来原子を分析して地球に存在するものと異なる同位体存在比の粒子を調査するというのが本来の利用法だった。この当時は小惑星探査機のはやぶさの1号機がイトカワから持ち帰った粒子を分析していたのと近い時期(直後くらい)だった。日経サイエンスには、さも生物試料の分析をしたことがあるかのように写真が掲載されていたが、実は分析分野拡大を考えて共同研究利用者を探していたということは、あとから聞いた話だ(笑)

その時、若手の助手の坂本直哉先生を紹介していただき、実際の分析を担当される方だと伺った。ざっくりとやりたいことを話し、「面白そうですね。まぁやってみましょう」と軽快にお返事いただいた。後日、アサイゲルマニウムを食べさせたネズミの臓器組織切片を送ることになった。ここで登場するのが麻生先生である。この研究のことを会社に戻り大西さんに話した。ぼくの考えとしては北大の解剖学の先生である岩永先生に相談しようと思っていた(第三章の痛みの研究で登場)。この頃、岩永先生は獣医学部から医学部の解剖研究室に移籍されていた。しかし、大西さんからは「こういうのは麻生くんの得意分野だから関係の深い彼のところに頼もう!」と言って、素早く電話連絡してOKしていただいた。

後日、送られてきた組織切片のガラススライドを北大の坂本先生に送付し、分析していただいた。一応、ゲルマニウムの分析は行うことができ、切片中のゲルマニウムのイメージング分析も行えた。ということだった。

実はここからが大変だった。それでは実際に訪問して一緒に分析に立ち会い、どの部分を分析し、どんなことを知りたいのか相談しながら解析しようということになった。ところが、その後、組織切片の中にゲルマニウムが検出されず、非常に苦しい思いをすることになったのだ。坂本先生は当時は35歳くらいだっただろうか。非常にアクティブで同位体顕微鏡分析の超エキスパート。ある意味、ぼくが関わった中で頭の良い人ナンバーワンだと思う。およそ人間の処理能力とは思えないマルチタスクを驚異的スピードでこなし、何を行ったのか解らないスピードで装置の操作とPCの解析ソフト処理を同時進行で進めていく。今何したんですか?と聞かなければスルーになってしまう緊張感。すごい人です。

そんな坂本先生、当時はめちゃくちゃ忙しくて週に一回か二回は自宅に帰るけどラボに寝泊まりしている・・・という。え??と聞き返したくなる話だったけれど、同位体顕微鏡の当時のスペックは連続分析に関しては不十分で、ピンポイントでの分析がメインだった。50ミクロン四方の視野の特定の同位元素分析で、マスイオンを分析して可視化しているため、同じマスイオンになる複合物も検出される。そのため、大きな分子量のものほど難しくなる傾向になる。その意味では原子量の大きいゲルマニウムは難しい。聞くと、坂本先生はゲルマニウムの同位体顕微鏡の分析のために半導体を壊してゲルマニウムを検出し、それを標準として分析を確立したとか・・・(笑)言ってくださればゲルマニウムインゴットを送ったのにと笑い話をしながら、小腸のゲルマニウム分布を分析しようとする。調整に2時間位、一視野の分析に30-40分ほど費やす。分析が終わったら手作業で次に観たい視野へとステージを移動させ微調整する。前視野と一部分が重なるようにしながら移動して広い領域の分析データを集めて、後からデータ処理をいくつかの画像ソフトで行い、最終的に得られた画像データをPhotoshopのソフト上で統合し、全体像を観るというのがメインの作業。

一方で、この間にマシンの冷却のための液体窒素を一時間おきくらいに1Lくらいリザーバータンクに注ぎ込む。マシンの制御も過去に扱ったことのないような巨大な装置のこともあり、コンソールパネルは巨大で、制御PCも2つに分かれていたような記憶がある。当時の公開されていた写真を掲載するが、10m四方の領域を占領する装置でセシウムビームにより試料を超高真空下でイオン化し、磁場によりマスイオンを分離してSIMSという検出器にて検出したマスイオンを元あった場所を割り出してイメージングするというような解析法になる。難しすぎて、理解が困難なことを書いているのは承知していますが、これ以上簡易に書き下すのは難しい (+_+) あしからず

10. 同位体顕微鏡分析試料作成苦難の歴史

マウス腸管のサンプル(直径数ミリ=数千ミクロン)を50ミクロン視野で荒野を彷徨うようにゲルマニウムのシグナルを探していくが、なかなか見つからない。そうかと思うと塩化カリウムの複合マスイオンが間違って検出(同じ74のマスイオンになる)される(笑)坂本先生と泣きそうになりながら分析を続けるが、なかなか出てこない。ものすごい量のアサイゲルマニウムの溶液を飲ませているから無いはずがないのに検出されない。東北大から送られてくるサンプルを何度も分析した。何度も札幌に足を運び、その都度、何時間もかけて無駄足になる。さすがに坂本先生も呆れて「ゲルマニウムが入っているサンプルを持ってきてください!」とキレ気味に言われた。そこで人任せは良くないと感じてサンプル調製を自分で行おうと考えた。出身校の帯畜大のよっちゃん・得字くんに頼み、ミクロトームを使わせてもらうことにし、尚且つ樹脂切片を作るべく塩化カリウムを含まない樹脂を探し、自分で樹脂包埋ブロックを作成。使用する腸管はこれ以上ありえないというほどの高濃度溶液を強制経口投与して得た十二指腸の投与30分後のもの。その場に残っていないはずがない状況で消化管内を洗浄せずにサンプル調製した。すべて初めてのチャレンジだったが、なんとか出来上がった樹脂包埋切片を分析用のシリコンウェハに貼り付け、満を持して北大を訪問した。そうして訪れた創成研でも、まさかの未検出が続き、険悪なムードが流れる夜中(おそらく10時は過ぎていたように思う)。消化管の曲がっている部分を分析した時に、これまでにない大量のシグナルが現れた。あの時の感激は忘れられない。坂本先生は「おぉお!入ってるじゃないですか!」と目を輝かせ、俄然マシンを操るスピードが増したのを覚えている。「あとは分析しておくのでホテルに戻っていいですよ。」との言葉をよそに、ぼくの気持ちはというと、一体どうなっているのかリアルタイムで知りたい思いで頭いっぱいだった。結局、それから10時間近く(30視野以上)を取り続け、腸管の中に存在していたリン31Pと炭素窒素複合マス12C14N、およびゲルマニウム74Geをかなり広範囲に分析することができた。この時の写真をここで記念に公開しておきます。

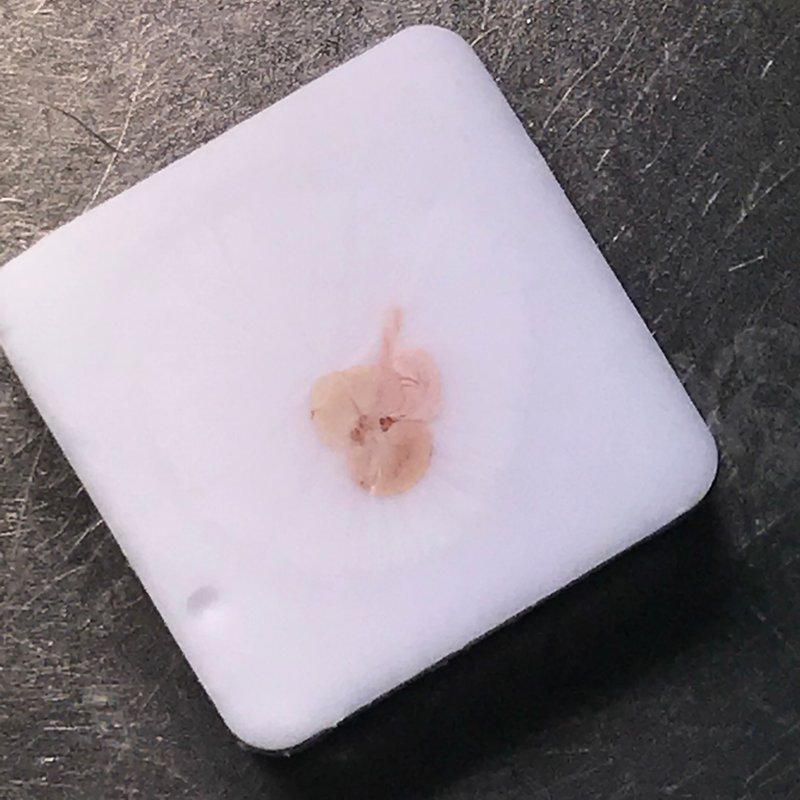

実際はあとから分かるアーティファクトの山積み画像

でも、この画像には違和感があり、こんなに部分的にしか存在しないはずはないとの疑問から、もっと良い試料を作って分析しようということになった。切片サンプルは素人のぼくではなく、作成慣れしている東北大農学部の形態学研究室(麻生先生のラボ)がよいだろうということになり、先の塩化カリウムを含まない樹脂を使った調製法を伝えて作ってもらうことにしたが、改めて行った試験ではまたもやゲルマニウムシグナルが見当たらない・・・。そして、最終的にわかったことは樹脂切片をシリコンウェハに貼り付けるときの水分が問題で、水溶性の高いアサイゲルマニウムはこの水に樹脂から溶け出してしまい、分析対象の中に見つからなくなってしまうということだった。

名誉のために記しておくと、東北大の麻生先生のところでの分析試料調製がおかしかった訳ではない。結局のところ、普通は構成タンパク質などの高分子を分析するので、微量の貼り付け用の水により局在が変化してしまうことはなく、一般的な調製法を行っていたのだが、これに不向きな水溶性低分子を分析する際には工夫が必要であり、真実の姿を映し出す分析というのは簡単ではないし、これまでに行われていない分析対象の分析は多くの注意点が必要になるということだと教えられたということだ。

ぼくは不器用で試料調製は苦手なのだが、後輩に恵まれている。先にも登場した島田くんは非常に器用で、ぼくの大雑把な性格とは反対な几帳面さを持っている。そこで彼のステップアップのためも考えて、このプロジェクトに駆り出した。このころから島田くんとの二人三脚が始まり、前出している通り山口先生との打ち合わせでも北大に同行していた島田くんからでた発案で一気に仕事が進んだわけだ。浅井ゲルマニウム研究所の研究部は有機ゲルマニウム化合物を新規合成する化学系と、Ge-132(いまでいうアサイゲルマニウム)の生理機能を検証する生物系、そして様々なゲルマニウム分析などを手掛ける分析系(広い意味では化学系に入っている)の3つに分かれ、それぞれが深く関わらずに独立して仕事を行ってきていた。函館に研究所が移り、薬事法違反による全業務のストップに伴い一緒に仕事をすることが増えた。また生物系のトップでぼくの直接の上司であった小林さんが函館移転を機に退職してしまったことにより、この体制が大きく崩れた。また、勉強はしなかったがぼくはどちらかというと生物化学分野の範囲で学び、入社後には前述したようにニッテンさんで微生物やラットを扱った研究を行うことになったので、生物も扱える生化学研究者風に仕上がった。一応、機器分析も浅く学んでいたので、結果として3つの領域を毛嫌いせずに理解できた。加えてアサイゲルマニウムの魅力に取り憑かれてしまい、それを解明するためなら独学で色々と学ぶ覚悟ができていた。そんな風に関わってきたので、化学系出身の島田くんにも、生物嫌いにさせず、生物の関わる仕事に巻き込み、分野を縦横に突き抜けられるように成長してもらいたいと思っていた。結果として、彼の化学屋だという思い込みの殻にも部分的にブレイクスルーが生まれ、異なる分野の壁を飛び越えて仕事することができるようになることで研究の幅が広がったと思う。島田くんは得字先生に協力してもらい、岩手大学連合大学院の農学研究科にて社会人博士課程を通して博士号を取ってもらうに至った。

さて、島田くんの同位体顕微鏡での仕事は分析サンプル調製である。彼は完全にぼくの期待に応えてくれて、ぼくの要望(かなり無理難題を突きつけたが)を満たす分析試料を作ってくれた。水に溶け出すからという理由で様々な溶媒へのアサイゲルマニウムの溶解性検討から始め、各溶媒による樹脂切片のシリコンウェハへの貼付けにチャレンジしてもらった。樹脂切片も凍結切片も、様々な自作ツールなどを工夫して用意し、それらを駆使して非常に器用に求めるサンプルを作り出してくれた。

北大での分析はいつも徹夜覚悟で二人で赴き、終いにはどうせ泊まらないからとホテルもとらずに行くようになっていく。坂本先生と三人で相談しつつ、日中はサンプル調製、ある程度のサンプルが出来てきてからは分析にとりかかる。毎回大変なのはゲルマニウムの分析に装置を調整することだった。完璧な状態を作り、島田くんの作ってくれた試料をセットし、徹夜で交代しながら少しずつ分析していく。分析のルーチンの基本操作とデータ処理のやり方を坂本先生から教わり、二日以上徹夜続きだった坂本先生にラボでの仮眠をしてもらい、問題が起こったら起こすというスタイルが確立していった。5億円もするだろうといわれる装置をぼくら二人だけで操作する緊張感は半端なものではなかったが、時折は坂本先生を起こしにいかなければならないものの、かなりのことが出来るようになった。

最終的に、殆どゲルマニウムが溶け出して移動してしまうことのない分析条件も確立し、最初の樹脂切片でやっと検出できたときの20分の1の投与量でも小腸微絨毛中に取り込まれたアサイゲルマニウムを分析できるまでになった。

しかし、溶媒が乾いた後には非常に微量ではあるがゲルマニウム由来のシグナルが腸管の外側の部分に薄く分布し、有機溶媒に微量に残る水分とともに移動していることが予想された。加えて樹脂切片中のゲルマニウムシグナルの濃淡が本当に存在量の違いを表しているのか・・・なんらかの別の要因によるアーティファクトではないのか・・・。様々な分析の困難を経験する中でぼくら三人の真実を知りたいという欲求による疑いが増して行った。実際のところ、ほぼ元素シグナルが移動してしまう問題は解決できていたので、それで論文を作成しても良かったかもしれない気がする。でも妙なこだわりが出てしまい、樹脂包埋ではなく、より元の形に近い分析をしようというチャレンジに移っていった。

11. 水溶分子の元素イメージング分析

さて、同位体顕微鏡の様々な分析を坂本先生の多大な尽力と圦本先生の許可のもと行っていた。全部を書くと記しきれないので、最後に一つだけ記しておく。坂本先生とサンプル調製について散々ディスカッションし、坂本先生自身もサンプル調製まで自分でもトライされ、辿り着いた結論。それが氷の分析だった。水とともに溶けた分子が移動してしまう。これを完全に抑えるのが個体分析として含水サンプルを凍らせたまま、水分子も含めて溶質となる分子の構成元素を分析してしまおうということ。坂本先生は原理的には可能だという。また、実際に氷の分析は坂本先生の本来の研究分野である宇宙の研究対象においても重要だということになった。その後、数年がかりで坂本先生たちはこれを成し遂げられた。同位体顕微鏡は、次々に進化し、バージョンアップを遂げ、徹夜しなくても連続分析できるソフトが導入され、頻繁に継ぎ足さなくても良い液体窒素リザーバーが装備され、最終的に(いやまだまだ進化するのかも)氷の分析ができる真空ステージも開発された。このステージに凍ったままサンプルを処理するためのサンプル調製法や、サンプル処理のためのノウハウも含めて開発してしまった。あの時の苦労は無駄ではなく、科学の進歩に僅かながら貢献できたのではないかと思っている。2022年12月現在、何故かゲルマニウムの局在を明らかにするには至っていない(坂本先生はチャンスをくれているのだが何故かトラブルが起きて失敗が続いている)。来年こそは生体内のアサイゲルマニウムの存在局在・・・身体に取り込まれる姿を目撃したいと期待している。・・・後日譚として、今年2023年の夏前に、ついに腸管の凍結サンプルにゲルマニウムのシグナルをイメージング解析することに成功した。正しい画像、アーティファクトを極力含まないデータを解析し、論文発表していきたい思いでいっぱいだ。

研究開始当時に、大きく期待を寄せ、一緒に分析にも参加していた大西さんは残念ながら命尽き、腸管内のゲルマニウムの正確な存在パターンを見ることができなかった。無念であったろう。しかし、ぼくらの有限な命はいつ尽きるともしれないのだ。一日も早く、アサイゲルマニウムの本質を明らかにしていきたいと願う。それにしても、天の配慮により様々な経験を通して自分自身を変えられてきていることを強く実感する。

2023年10月2日更新 第9, 10&11話掲載 第五章完結

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?