てんびん座

今回は星というより、星座の話である。

てんびん座という星座がある。さそり座の西どなりにある、あまり明るい星の多くない星座…… といわれるが、実際のところ3等星がいくつかあるので、なんとなく場所さえ覚えてしまえば意外に簡単にたどれる星座だ。

まあ、確かにさそり座はわかりやすい。心臓のところにアンタレスが輝き、S字状に星が並んでいる。さそりの形を模していますねといわれたらそんな気がする。それにひきかえ、てんびん座はたどり方を覚えてみたところで、どこらへんがどうてんびんなのか分からない。このへんも分かりにくいといわれるゆえんかもしれない。

これは暗い星まで含めて星座が絵を形作っているから、ではない。たとえばアンドロメダ座なんかはかけ離れたところにある目立たない星まで含めないと手を広げた女性のような姿はなかなか浮かんでこないが、全部結ぶことができれば意外にちゃんと出来てはいる。ところが、てんびん座の場合、星を覚えて結んでみたところでよく分からない図形が出来上がるだけである(下図)。

とはいえ、そういう星座は多い。そっちのほうが多数派かもしれない。だからといって、昔の人は想像力があったんでしょうねえ、と言われてもなんだか納得がいかない。確かにS字に並んだ星からさそりを思い浮かべるのは、想像力の範疇で納得がいく。でも、この星々からてんびんを思い浮かべてしまうのはそれで済まされる話なのか?

確かにそれはもっともである。

*

星座と言っても、ものによって作られた時代には大きな開きがある。昔の人が空を見上げて想像力を働かせて作り上げた、空を彩る神話のロマンが…… とかなんとかいう触れ込みで紹介されるのは、その中でも古い星座群の話である。新しい星座となると当時の発明品などにちなんで古い星座の隙間をぬって無理やり組み込まれたようなものがほとんどなので、それらが似ても似つかないのは道理というところだ。

ただ、てんびん座は別に新しい星座ではない。紀元前からあった星座である。だから、そういう説明とも少し話が違ってくる。

ここは少し視点を変えてみる必要がある。星座というと、なにかと神話物語なぞと結びついて考えられがちだから、どうしても「ロマン」のような文脈で見たくなる。だから、星座といえば「想像力を働かせて星をつないだ」という話になってしまう。もちろんそういう要素もあったことは否定しないのだけれど、ただしかし星座にはもう一つの重要な役回りがある。

それは、天然のカレンダーということである。

夜、見ることのできる星座は季節によって変化する。それは、地球が太陽の周りを1年かけて回っている=公転しているためであることによる。だから、例えば夕方日が暮れて暗くなり始めた空でどの方角にどんな星が輝いているかという情報は、おのずと季節を反映したものになる。

こんなことは当たり前かもしれないし、そもそも今となってはなにがありがたいのか分かりにくいかもしれない。しかし、何千年も昔の年末になると近所の銀行でカレンダーがもらえたわけではない時代には、今がどの季節かをきちんと知ることは食べ物を作ったり手に入れるためには死活問題の情報である。まあ今が夏か冬かはさすがにわかるとしても、タネまきにはかなり限られた時期に撒かないといけないものもあるし、野生の魚や動物も年単位で移動したり冬眠したりする。天文学のはじまりは実学だったわけだ。

今、銀行でくれるカレンダーだと特別な日は赤く数字が印刷してあったり、自分でマルをつけたりメモを添えたりすることだって出来る。でも天空に書き込みはできない。かといって、都合よくすごくわかりやすい星があってくれるとも限らない。じゃあどうするか。

目印を「作る」のである。

*

実は、さきほどてんびん座というのは昔からあったといったが、これはあくまで「今から見たら昔」という話。具体的には紀元前1世紀くらいに作られた星座である。古い星座の中には紀元前10世紀かそれ以前から知られているものもあるので、これは「古い星座」の中では新しい部類である。

じゃあ、紀元前1世紀にてんびん座が作られる前は、そこは何だったのか。別に星座がなにも指定されていない空間だったというわけでもない。非常に昔にさかのぼると、そこはお隣のさそり座の一部だったと考えられている。

さそり座の星座絵、よくできているけれど一つはみ出しているものがあって、それは、さそりの「はさみ」である。たいてい、描かれてはいるが、特にどれかの星に対応してるということもなく、宙に描かれていることが多いでしょう。星座線というのは決まった公式のつなぎかたがあるわけではないので、絵によっては暗い星いくつかをはさみに対応させていることもある。しかし、それは裏を返せばサソリの大きな特徴であるはずのハサミにこれという対応した星がないということなのですよ。

その理由はてんびん座にある。かつては、今のてんびん座がこのはさみに相当していたのである。

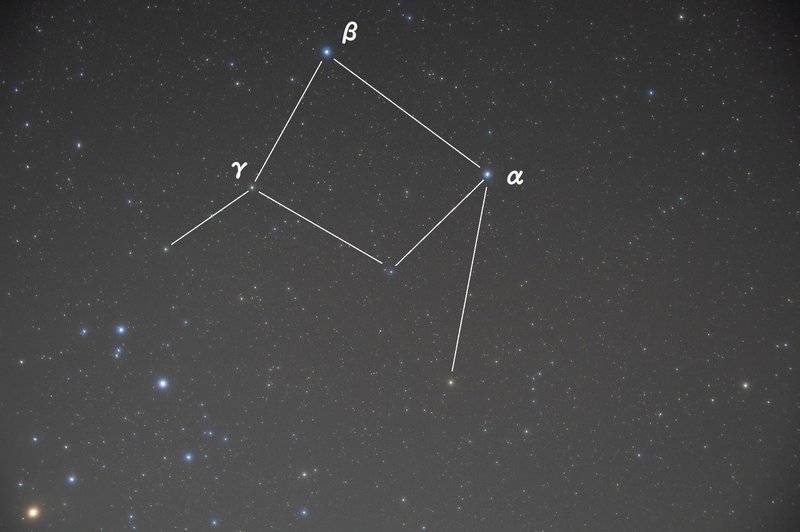

例えば、てんびん座で一番明るい星、てんびん座α星はズベンエルゲヌビという長い名前を持っているのだが、これはアラビア語で「北の爪」という意味である。また、てんびん座β星はズベンエスカマリという名前だが、これは「南の爪」である。こんなてんびんとは全く縁もゆかりもなさそうな名前がついているのは、これらの星がまださそり座の一部だった頃の名残というわけだ。当時は北側(北半球では左側、ということになる)のはさみがα星、南側(同じく右側)のはさみがβ星に対応していたわけだ。上の写真を見てほしい、α星は北側、β星は南側にあるのがわかる。

ところが、このさそりのはさみのあたりが紀元前1世紀ごろに切り離され、てんびん座として独立した。そのため、代わりにしっくりくる星もなかったのであろう、今のさそり座にははっきりしたはさみに相当する星の並びはないわけだ。

でも、なんでわざわざそんなことをしたのだろう。

実は遠い昔(紀元前10世紀頃)、バビロニアで星座が作られたころには、このてんびん座のあたりは"ジバアンナ"という名前で呼ばれていた。ジバアンナとは、バビロニア語で「天空のてんびん」という意味である。

いきなり核心のようなフレーズが出てきてしまった。でも、最初でも触れたように別に星の並びがてんびんの形をしているわけでもなんでもないではないか。なんでてんびんなのか。

てんびん座のあたりは、太陽の見かけ上の通り道、黄道が通っている。かつて、天文学と占星術がまだあんまり分離していなかった時代には、太陽や惑星がどの星座の中にいるか、とりわけ太陽がどこの星座にいたか運勢などを占うのに重視されたので、この黄道を通る12の星座は重要視された。そう、「12星座」である。生まれ星座に「てんびん座生まれ」というのがありますね。あの生まれ星座というのは、黄道が通っている12星座のことである。

太陽が星座の中を見かけ上動いていくのは要するに地球の公転にともなうものであり、つまり季節の変化に対応するものだ。ゆえに、今太陽はどの星座にいるか、がまんま「カレンダー」となる。もちろん太陽が位置している星座というのは日の出と共に登って日の入りとともに沈むので昼間しか見えない、観察できない星座ということになってしまうわけですが、そこは日の入り直後や日の出前に見える星座から推し量ることができる。

ただし、今「てんびん座生まれ」の人の誕生日ごろには太陽はてんびん座にあるのか!と早合点してはいけない。

理由は二つある。そのいち。まず、星座がどれくらい黄道にかかっているかはけっこうばらばらである。たとえばおとめ座は非常に大きいので太陽が通り過ぎるのに時間がかかるのだが、さそり座などは黄道が北の方をすこしひっかかっているだけなので短い。そもそも星座の範囲というのは20世紀になって定められたものだし。

なので、星占いでは実際の星座の範囲は無視して黄道一周を均等に12等分して、仮想上の星座に見立てている。こうすれば、通りすぎるのに要する時間が同じになる。そのため、とくに星座と区別して、「星座宮」と言われる。星座宮と星座は由来も順序も一緒だけど一致はしない。正直星座はまだしも星座宮となると今の天文学とはほぼ無関係なのだが、話の都合なので少し続ける。

そのに。この12等分は、太陽が春分のときに通過する点を起点として、西方向へ30°づつに切り分けていくのだが、ここで問題がある。この、太陽が春分の日に通る点、これを春分点というのだが、黄道上のどこが春分点になるかは時がたつにつれて移り変わっていくのである。地球の歳差運動というもののせいで、春分点の位置は26000年かけて黄道上を一周する。歳差運動については詳しく話すとまた長くなる(とっちらかるともいう)のでそれについては稿を改めたいのだが、ここでは、約26000年周期で春分点のある星座は移り変わる、ということだけおさえておきたい。26000を12で割ると2160くらいになるので、だいたい2160年でひとつの星座宮を春分点が通り過ぎることになる。

一般的に、星占いで使われる「星座宮」はバビロニアで制定された時代の春分点をそのまま起点としている。そのため、今の春分点と星座宮の起点としての春分点は食い違っているのである。今は「てんびん座生まれ」の人の誕生日の頃には太陽はだいたい隣のおとめ座にいることが多い。まあ、そうはいってもズレはせいぜい1星座ぶんなので、自分の生まれ星座を誕生日に見ようとする目論見はだいたい失敗する、ということには変わりない。「ほぼ」太陽と一緒に昇り一緒に沈むからだ。

*

さて、ここで話は変わるのだが、てんびん座生まれっていつ生まれの人だっけ?実はこんな記事を書いているくせに星占いにはほぼ関心がないのだが、おおよそ、9月下旬ごろから10月中旬までである。

ここで注目したいのは、9月23日がてんびん座生まれの期間にかすっている、ということだ。9月23日。つまり秋分の日である。

太陽が春分の日に通る点が春分点であった。というわけで、秋分の日に太陽が通る点は秋分点である。この秋分点から、太陽は天球上での北半球から南半球へと移行する。地球上の北半球では(同じ言葉が連発してややこしいが)、この数日後から、昼より夜の方が長くなり冬至へと向かう。現在使われている古い星座が作られた文明はいずれも北半球で栄えた文明なので、そこでの季節感もこれと同様である。

秋分には、昼と夜の長さがほぼ同じになる。実際にはいくつかの事情で秋分そのものの日には少しだけ昼の方が長いのだが(さきほど「この数日後」と歯切れの悪さが発生したのはこのため)、まあざっくりいえばそうである。もちろん昔の人にとってもこの秋分の日は、春分と同様に重要な「目印」だった。だから、目印をつける必要がある。

なにがいいか?

この日、昼と夜が「つり合う」わけである。天空でつり合いが発生する。

昔ながらのてんびんで、両皿に昼と夜をおいてみた様子をイメージしてみよう。それまで昼の方が下がっていたてんびんはだんだんと水平に近づき、この日に水平になる。そしてそれ以後は、夜の方が下に下がり始める。なるほど、ぴったりである。

だから、てんびんなのである。別にてんびんの形の星の並びがあったわけではないわけだ。これは「春分点の目印」として、分離されたというわけである。

*

少しややこしいのは、こういう考えかた自体は、たぶんバビロニアにおいて既に生まれていた、ということだ。それは、バビロニアで「天空のてんびん」と呼ばれていたことからもわかる。ところが、てんびん座を独立させたのは紀元前1世紀のローマ人なので、1000年位ずれているし場所もずれている。

バビロニアで発達した天文学はその後ギリシャ、ローマへと広がっていった。その間にも、そこが「秋分点の目印」ということはおそらく星座とは別枠で語り継がれていたのであろう。ローマ人はどうも、その古い呼ばれ方を星座として分離して、てんびん座としたようだ。ところが、実はこのころにはもう秋分点は歳差により移動し、となりのおとめ座に入ってしまっていたのだ。つまり、作られたころには残念ながらカレンダーとしての意味合いは失われてしまっていたのである。もっとも、星座と星座の境界というのは昔は結構あいまいだったし、目印としては十分通用したのかもしれないが…… 歳差は26000年周期だから凄く長いように見えるが、人類の歴史も結構長いのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?