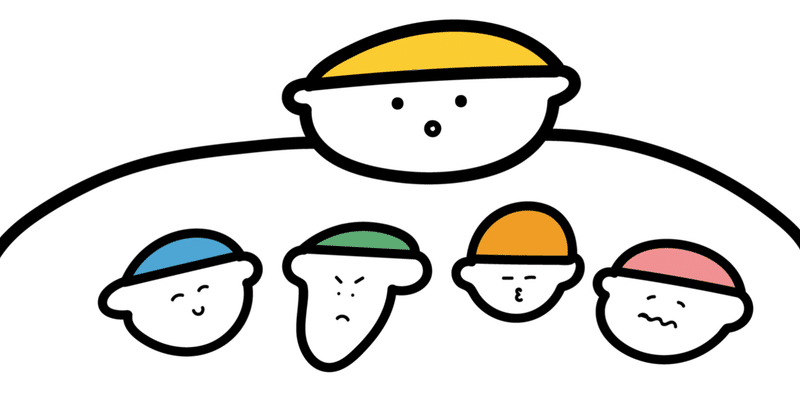

荒れる子ども達に思うこと

「何でこうなったん?」

子ども達が喧嘩になった時に経緯を聴くためにこの言葉を口にする

「あっちが、先にやってきた。」

自分がやったことには正当な理由がある。

と言う返答が多い。

そうだろう、どんな争いでも議論でも自分には正当な言い分がある。

だから、相手に言いたし、子どもであれば向こうが叩いたから、こっちも叩いた。

という結果になる。

で、相手に聞いても同じ返答。

これも当たり前で、結局のところ双方の意見の違い、そして双方の自己防衛である。

これを他者の介入でどちらも納得いく状態で終わらせる。

そこが、本当に難しい。

一つ絶対に言える事は

「あなたがもし反対だったらどう思う?」

は全く通用しないことを知っておいてもらいたい。

これは、本当に通じない。

けど、私は娘にもこの洗礼を受けていたのでそう動じなかったが、

よく昔叱られた時に聞いたこのお決まりのフレーズは、全く意味のないもの

と言えば語弊になるかもしれないが、それくらいの確率で否定される。

それは意地を張って言っている事や、本当に自分はそう感じない事や、

嫌だけど、自分はそうされても相手ほどのダメージは受けない。

など多種多様な理由があるわけだが…

君は相手の心のゲージが見えているのか?

自分のゲージも認識しているのか?

二次被害はないのか?

と突き詰めたくなるのだが、そこは本題と外れてしまう。

これを、自分なりに解釈して整理してみたい。

民主主義とは

現代では人民の自由や平等を尊重する立場【現代の解釈】

対義語

君主制 独裁者

これは、よくわかる。

そこでよく出てきがちなのが多数決という判断方法だ。

そう思う人間の数が多いから。それが妥当ではないか?

という提案。

これが、最近は通じなくなっている。

多様性が叫ばれるようになり、少数の意見も丁寧に扱い、両者が

納得のゆく答えが妥当。という事になる。

こうなる事が私も方向的には好ましい。

でも実際の日々で、これを実行するにはとても時間と忍耐力が生じる。

私の時代の教育では、

絶対的な正解を大人も信じるというイデオロギーがあった。

だから、大人が

「これは駄目な事なんだ。昔から決まっている。」

という簡潔な意味不明な理由で、

子どもの意見を却下してきたのだろう。

私的には、大嫌いだった言葉達

普通は。みんなが。

これらは、今考えてみれば大人が不勉強な場合に使われる、

子どもに説明できなかったり

面倒だったりするので、

早く言うことをきかせたい場合に使える簡単で誰にでも使える言葉だと思う。

少し悪い言葉を恐れずに使うとすれば、

ひと昔前の人間はとても原始的なのだと思う。

多数派の意見に流されやすく、それを何の根拠もなく信じる。

それをあたかも正義かのように振りかざす。

滑稽だ。

そんな中でも、ちゃんと考えられる人間は存在していたのだろうが

考えなくてもいい。となると考えない人間が多数だろう。

そして、子どもに意見されると

「何なの!大人にむかって!」

と怒るのだ。

自分の無知は棚に置いて…

それが、スマホ、情報の速さ、多様性、個性の大切さ、

これらが爆速で普及した。

原始から進化したのだと思う。

最近の子は賢い。

とか

知識人ブームだ。

とか

そうではなくて、爆速で進化したんだと思う。

個人が、幼い頃から色々な人の考えや知識に触れられる機会が圧倒的に増えた。

それに伴って、今までの普通やみんなの定義が変わった。

だから簡単ではないのだ。

その進化途中で私のようにおばさんになった人たちもいる。

おばさんになったから、色々な考え方ができるようになったのか?

それもあるかもしれないが、情報や色々な事が簡単に早く手に入るのだ。

凝り固まった考えや、古の教えはそんなに必要なくなった。

自分の考えをすぐに変えてしまえる、よく言うと柔軟的に

悪く言うと信じるものがなく、歳を重ねてきた。

人は、自分がそう思う理由やその行動をした理由が欲しくなり、

自分なりに整理し、考える。

この当たり前の過程に、爆速な情報量があるのとないのでは違うのではないか。

自分に共感してくれるような言葉や文章を探してインターネットを見て

そこで出会ったものを信じて考えに確信を得ようとする。

かつては、本がそうであっただろう。

けれど、本は読んで理解しようとするとそれなりに知識や勉強も必須だった。

それが生まれた時から楽しく遊びのように手に入る時代だと思う。

観やすい秒数の短い動画で、子ども達に入ってくる時代なのだ。

そこから、信じるものができたり、自分の思う社会があったりするのだ。

そんな、子ども達に

古の教えを信じる大人達が、子どもの世界を理解せずいう事を聞いてもらう、

それが難しくなっていると思う。

そして、進化しているということを、

大人達がしっかり感じなくてはいけないと思う。

彼らが何を考え、何を思い、今の世の中はどうなっているか?

ちゃんとビジネスと同じ感覚で理解しないといけない。

そこから見える、子どもの世界で感覚で物事を考え、

理解し合う事が大切ではないのだろうか。

大正デモクラシーから何年経っても変わらなかった日本の国。

けれど思想が爆速で変化してきた昨今に、

子ども達と向き合う大人は、本当の意味で変化についてゆけているだろうか?

自分に対して思う事でもある。

おばさんになっているが、時代の変化を感じ、感じるだけではなく

自分はそこに対応して生きてゆこうとしているか?

「昔だったら。」

「昔の子は。」

そればかり考えていないか?

今現在、目の前にいる子ども達の事を理解しようと努力しているのか?

あーわからない。

と思う事もしばしばだけど、わからないから、

理解しようと努力しないといけないと思う。

「外で元気に遊んで、ご飯いっぱい食べていれば心は健康だ。」

そりゃそうだろう。

けど、海外ではもう1人で外遊びはできない国がある事を知っているのか。

今の日本も、どこで遊ぶのか?

昔のように誰か優しい大人が見守ってくれているのか?

週に何回か来る不審者情報の中で…

学校から自宅へ帰っても夜遅く、

食事と風呂でタイムオーバーな生活をしている子達の安らぐ場所はどこなのか?

この間ある人達の対談で言っていた

相手と話すそれは相手の心が自らに入ってゆく事

そして、相手もそうなのだ。

そこで、時間や対話、そして自分自身を共有する事がコミュニュケーションだ。

それがとても腑に落ちた。

子ども達と接する時、

大切に一人一人にそれを感じながらしないといけない。

心と心が混ざり合う事を。

そうしないと、きっと伝わらない。

相手にも染み込ませる言葉を選んで話さないといけないし。

こちらも、子どもの考えを染み込ませないといけない。

一方的だとそれはできない。

だから、今の子ども達が好きな動画やSNSではできない。

向かい合う時間の減った今。

人間同士で向かい合える時間を大切に、

その時は相手に対して大人達は

意識して混ざり合う努力を惜しんではいけないと思う。

最初に戻ると、

「先にあっちがやってきた。向こうが悪い。」

は、悪者探しをしているのではない。

こうなったには理由がそれぞれにある。

そしてそれぞれ、気持ちがある。

それを力や攻撃で終わらせるのではない。

大人が介入して、大人の判断で

「お互いごめんなさい。」

で終われせても、きっとまた次に違う子と衝突するだろう。

衝突が悪いのではない。

その時、何を感じて、何を考えて、どう行動したか。

それを自分で知って、違う方法はなかったのか?

それを一緒に考えること、

心と心が混ざり合うという経験を重ねること、

それをこれからは意識して子ども達に接したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?