いけばな日記 〜 花菖蒲

5月に入りました。

1年で最も過ごしやすい季節ですね。

桜に始まり、芝桜、ツツジ、ハナミズキ、藤などなど、次から次へと色とりどりの花が私たちの目を楽しませてくれるシーズンでもあります。

以前いけばなを習っていた頃は、この季節に必ず生ける花がありました。

花菖蒲です。

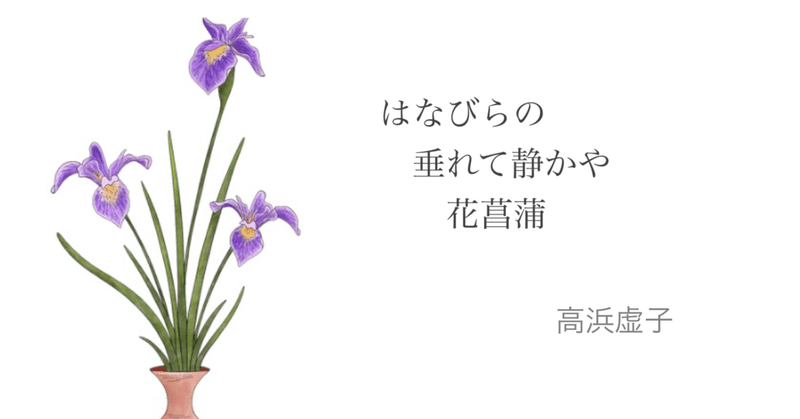

花菖蒲。

古くから和歌や俳句にも詠まれることが多い、とても雅な花です。

まっすぐに伸びた茎から、まるで天女の羽衣のような薄い花びらが垂れるように咲きます。

前にアガパンサスの一種生けについて記事を書いたことがありますが、この花菖蒲も、池坊の伝統的な生け方である生花の花材としてよく使われます。

生花はとても決まりごとの多い生け方なのですが、花菖蒲はその中でも1、2を争うくらいめんどくさい格調高い花材です。私もいつも苦労しました。

私が記録に残したノートがこれです。

おわかりでしょうか。

葉っぱに表と裏があるのは多分どなたでも想像できると思うのですが、花菖蒲はそれに加えて、葉の先が右や左に曲がっているのです。

つまり、

ここには表で先が右に曲がった葉を

ここには裏で先が左に曲がった葉を

を生けなさい。

そしてその上で、

ここには太くて長い葉を

ここには若い葉を

生けなさい。

ということが決まっているのです。

まるでパズルです。

先が右か左か、ということは比較的わかりやすいのですが、苦労したのが表か裏かということです。

葉の中心に伸びる葉脈がへこんで見える方が表なのですが、若い葉などはどっちも同じやんけ!と突っ込みたくなるようなのばかりです。

裏や!おまえは裏やな?と確信して生けても、「これは表よ」と師匠に秒で直されてしまいます。

ゼーハーと肩で息をしながら条件を満たすパーツを選び出したところで、やっと出発点です。

花菖蒲があたかもそこで根を張っているかのように、自然な伸びやかさを表現しなければなりません。

伝統文化の道は、かくもかくも遠い。

そんな堅苦しいのはいやだ、もっと自由に生けたい。そう思う方も多いでしょう。

俳句や短歌に自由律があるように、池坊にも自由に生けられるスタイルが、もちろんあります。それもとても素敵です。

でも、生花正風体のように、決まりごとを守った上でそれぞれの個性を表現しようとする型が、私はとても好きです。難しいですけど。

ここで余談ですが、花菖蒲の花が2回咲くのをご存じでしょうか?

ひとつの花がしおれてきたら、ぜひそれを引き抜いてください。しばらくしたら、そこからまた蕾が伸びてきて花を咲かせます。花菖蒲の二番花と呼ばれているそうです。

1粒で2度おいしい、というCMが昔ありましたが、1本で2度花を咲かせる花菖蒲。

裏か表かわからない花菖蒲。

やはりただものではありません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?