18世紀最強のパパ活女子、デュ・バリー夫人

こんにちは、オレリアンです。

2月に日本でもマイウェン監督のデュ・バリー夫人の映画が公開されたので、今回はデュ・バリー夫人について書いてみようかなと思います。ジョニー・デップがルイ15世を演じていて新鮮ですね。この映画は私も見ましたがなかなかおもしろかったです。監督自ら演じるデュバリー夫人が肖像画に全然似ていないのと、ソフィア・コッポラの「マリー・アントワネット」の自由奔放なアントワネット像に影響を受けすぎている気もしますが。

デュバリー夫人とは何者かを簡潔に

デュ・バリー夫人とは簡単に言うとポンパドゥール夫人亡き後ルイ15世の公妾(こうしょう)になった女性です。公妾とは何かというとフランス王の公式の愛人のことです。ポンパドゥール夫人がそうであったように、公妾というのは宮廷内でも政治的に決して無視できない大きな影響力を持っていました。

また当時は政略結婚が普通で、オーストリアのマリア=テレジアも娘マリー=アントワネットに「恋愛は結婚の後にするものです」と手紙を書いています。

当時のフランスは身分社会なので、貴族であるかどうかは生まれがすべてです。そんな中デュ・バリー夫人はロレーヌの貧乏な平民の子として生まれ、娼婦をしていたにも関わらず、国のトップ、ルイ15世の愛人にまで上り詰めたのですから、これはすごいことです。前任のポンパドゥール夫人も生まれは第三身分の平民でしたが、ポンパドゥール夫人は裕福な銀行家の娘でブルジョワ教育を受けているため、ドュ・バリー夫人のほうが人生ハードモードだったと思います。

デュ・バリー夫人の人生

ジャンヌ・ベキュとして生まれる

「デュ・バリー」は後に結婚した夫(とはいっても偽装結婚でしたが)の姓で、1743年8月19日にロレーヌ地方で生まれたときの名前はジャンヌ・ベキュでした。母親はアンヌ・ベキュという名前の貧しいお針子でしたが、母親もよく言えば「恋多き女性」だったようで、父親が誰だったのかについては諸説あり今でもはっきりとはわかっていません。

母親は幼いジャンヌを連れてロレーヌからパリに引っ越し、資産家の家の給仕になります。雇い主の資産家はジャンヌの将来を案じてか、教育を受けさせるために修道院に入れます。ジャンヌはここで読み書きや歴史、地理などの教育を受けることができました。

パパ活女子の才能芽生える

9年後、15歳のときに修道院を出ますが、母親も再婚相手の父親も裕福ではなかったため、ジャンヌは働かなければなりませんでした。ジャンヌはラメス(Lametz)という人のもとで見習い美容師になります。ジャンヌはここですでに最強のパパ活女子としての資質を発揮していて、ラメスはジャンヌに金を貢いで無一文になってしまいます。ラメスの母親はこのことでジャンヌに激怒し、「Sale petite pute ! (この薄汚いクソビッチが!)」と罵りました。

職を転々とする

見習い美容師はできなくなったので、ジャンヌはラ・ギャルドという資産家一家の女中に転職します。しかし、嫉妬か事実だったのかはわかりませんが、ほかの女中がジャンヌが一家の息子と寝ていると密告したせいで、ジャンヌはまたもや職を失い追い出されてしまいます。

その後ジャンヌは「ラ・トワレット」という服屋さんの店員になります。ラ・トワレットの客層はパリの富裕層だったので、ジャンヌはここで多くのブルジョワの女性や男性と知り合うことになりました。

ジャン=バティスト・デュ・バリー子爵との出会い

顔は良いけれど、職を転々としてパッとしないジャンヌの人生についに転機が訪れます。ジャン=バティスト・デュ・バリー子爵との出会いです。ジャン・デュ・バリーは当時から女遊びとギャンブルが好きな胡散臭い、本当に貴族かどうかもわ疑わしいおっさんと思われていたようで、「Roué (放蕩者)」というあまりありがたくないあだ名がつけられています。

ジャンヌはジャン=バティスト・デュ・バリーの愛人になります。

この時期ジャンヌを劇場で見かけた売春の調査をしていた警察官マレ(Marais)が報告書の中でジャンヌについてこう記述しています。

「デュ・バリー子爵は愛人であるボーヴァルニエ(=ジャンヌのこと)を先週の月曜楽屋で紹介した。年は19歳、背が高く、しっかりしていて、高貴な雰囲気で、最も美しい出で立ちをしている。子爵は間違いなくこの女性を高く売りさばくつもりだろう (« « Le marquis Dubary […] a fait paraître en loge lundy dernier à la Comédie-Italienne la demoiselle Beauvarnier sa maîtresse. C’est une personne de l’âge de 19 ans, grande, bien faite, l’air noble et de la plus jolie figure ; certainement il cherche à la brocanter avantageusement. » Gallica, BnF.»)」。

デュ・バリー子爵は女衒(ぜげん=娼婦を客に売る人)になり、ジャンヌの魅力を利用して数多くの貴族と男性と関係を持たせます。ジャンヌは高級娼婦になったのです。ちなみに当時コンドームの原形みたいな避妊具はすでにあった(Redingote d'Angleterre=イギリスの外套と呼ばれていた)のですが、質はもちろん悪かったため、ジャンヌが性病にもかからず妊娠もしなかったのは奇跡的だったと言えるでしょう。

ジャン=バティスト・デュ・バリーはヴェルサイユとのコネを持っていて、高級娼婦として名をはせていたジャンヌを当時70歳を超え、老い隠しのためか厚化粧をして「ボロ人形のようだった」というリシュリュー元帥に紹介します。このへんは映画でも出てきましたね。

18世紀パリの娼婦事情

当時パリでは約39000人の娼婦がおり、娼婦の名前を身体的特徴、年齢、値段と共に書いた娼婦のミシュランガイドまで出回っていました。特徴の中では「propre(清潔)」という言葉が頻出しており、これは性病にかかっておらず、臭くないということを意味していました。今日フランス語でフランス人が一日に30回くらい言う「Putain(ピュタン=クソ)」という言葉はもともとの意味は娼婦です。語源はpuer(臭う)から来ています。

フランス宮廷入り

ルイ15世の愛人に

ルイ15世はイケメンで「最愛王」と言われ、政治にはあまり関心がなく女をとっかえひっかえして数多くの女性関係を持った人でした。たしかに肖像画を見るとルイ14世とかルイ16世と比べると現代の価値観でもイケメンです。

1764年愛人だったポンパドゥール夫人が病に倒れて亡くなり、その翌年は息子であり自分亡き後王位を継ぐはずだったルイ・フェルディナンが薨御(こうぎょ)し、傷心にありました。

そんな中、1769年宮廷内で良い地位を得ようとするリシュリュー元帥がついにジャンヌをルイ15世に紹介します。

その数か月後、ルイ15世は正妻であるマリー・レクザンスカを亡くします。

ルイ15世はジャンヌを気に入ります。当時、王の公妾になるためには既婚者である必要があり、デュ・バリー子爵はすでにトゥールーズで妻子があったため、弟のギヨーム・デュ・バリーに金を積んでジャンヌと偽装結婚させます。実際のところ、デュ・バリー家が本当に貴族であったのかは疑わしくイギリスの貴族バリモア家に血縁がとかそういう胡散臭い話だったようなのですが、王家の系図学者は目をつむりました。

こうしてジャンヌ・ベキュはめでたく「デュ・バリー夫人」となったのです。アナキンがダース・ベーダ―になったみたいでかっこいいですね。

マリー=アントワネットとの対立

1769年、ルイ15世の公妾になり、デュ・バリー夫人は正式にヴェルサイユ宮廷入りすることになりました。ルイ15世は59歳、デュバリー夫人は26歳!史上最大規模のパパ活です。間違いなくこれがデュバリー夫人の人生の絶頂期であったでしょう。

しかしすべてが順風満帆とはいきませんでした。

繰り返しになりますが、貴族というのは生まれによって決まるものです。その貴族の中でも最上位の王族の暮らすヴェルサイユで平民の、それも娼婦だった女性が王の公妾になることをよく思わない人がいました。

デュバリー夫人を最も嫌ったのは政治的に絶大な権力を握っていたショワズール公爵でしょう。もともとデュバリー夫人をルイ15世に紹介したリシュリュー元帥がショワズールと対立していたことと、ショワズールは宮廷でのよりよい地位を得るため妹を王の公妾にしたかったことなどが理由で、ショワズールはデュバリー夫人のネガティブキャンペーンを行い、公の場で何度も激しく辱めます。

しかしこれがかえってルイ15世の逆鱗に触れ、最終的にはショワズールは宮廷を追われてしまいました。

マリー=アントワネットとの対立と書きましたが、実際にはデュバリー夫人が一方的にマリー=アントワネットに嫌われてシカトされていただけです。マリー=アントワネットがデュバリー夫人を初めて目にしたのは結婚式の前日のこと。あの一目を惹く女性は誰かと教育係のノアイユ夫人に聞くと、国王陛下を悦ばせる役職のものだと言われます。「公妾」なんて制度はアントワネットがいたオーストリアにはありませんし、さらにアントワネットは母親のマリア=テレジアが性に潔癖で娼婦を嫌っていたため、デュバリー夫人が元娼婦であると聞いてさぞかしドン引きしたことでしょう。

また、「メダム(ご婦人たち)」と呼ばれたルイ15世の娘たちも(アデライード、ヴィクトワール、ソフィー)元娼婦の平民の女が王の愛人であることをよく思っておらず、オーストリアから嫁いで間もないマリー=アントワネットを自分たちの一派に引き入れたことも関係しているでしょう。

当時、ヴェルサイユでは「身分の低い者から身分の高い者に話しかけることは許されない」という決まりがありました。デュバリー夫人は愛人に過ぎないので、未来の王妃であることが約束されているアントワネットのほうが位が高く、アントワネットは公の場でデュバリー夫人を無視し続けます。

これってあれですよね。小学校とかでいじめっ子の女の子グループが「あの子ムカつくからみんなで無視しよ!」ってするやつですよね。

アントワネットがどのくらいデュバリー夫人を軽蔑していたかというと、1770年、マリア=テレジアに手紙でこう書いています。

「王は私にとてもやさしくしてくださりますし、私も王のことが好きです。しかし王が、想像し得る限り最も愚かでこの場にそぐわない生き物であるデュバリー夫人に弱いのは哀れです。("Le Roi a mille bontés pour moi, et je l’aime tendrement, mais c’est à faire pitié la faiblesse qu’il a pour Mme du Barry, qui est la plus sotte et impertinente créature qui soit imaginable. )」

ちなみにこのときアントワネットは14歳です。思春期特有のイキりがういういしいですね。

シカトが国際問題に

ただ小学校のいじめとは全く違うのがこのマリー=アントワネット一派にハブられる事件が、国際問題になることです。

デュバリー夫人はルイ15世の愛人です。マリー=アントワネットはフランスとの和平のため、オーストリアから政略結婚で嫁いできています。ただの愛人と王太子妃の対立は、ルイ15世(=フランス)とマリー=アントワネット(オーストリア)の対立にもなり得るのです。

デュバリー夫人は公の場で屈辱的に無視されることに耐えられないとルイ15世に泣きつきます。ルイ15世はオーストリアからアントワネットのお目付け役として派遣されていたパリ駐在大使メルシーを呼びつけ、アントワネットからデュバリー夫人に声をかけるよう計らってほしいとお願いします。しかし、これもうまくいかず、マリー=アントワネットはデュバリー夫人を冷たくハブり続けるのでした。

メルシーはこのままではフランスとオーストリアの外交問題に発展すると危機感を覚え、「母ちゃんにチクったるからな」とついにオーストリアのマリア=テレジアに事態を伝えます。

ここで5男11女の大家族の肝っ玉母ちゃん、女帝マリア=テレジア登場。「あんたいい加減にしいやーーーー!!!」とマリー=アントワネットを一喝します。実際には「あんたいい加減にしいやーーーー!!!」とは言っていませんが、「・・・あなたは義務として何をしなければならないかを重々承知の上で、敢えて陛下を侮辱したのです。道理にかなったどんな理由を、あなたは挙げることができるのですか。できようはずがありません。デュ・バリー夫人にたいしては、陛下のお相手として宮廷に参内を許された女性だとみなし、そのように接すること、これをしっかりとわきまえなければなりません。あなたは陛下の第一の臣下であり、陛下に服従する義務があります。」と手紙で厳しく説教します。

母ちゃんの登場にマリー=アントワネットはついに折れ(まるでジャイアン)、1772年新年のお祝いの場で、デュバリー夫人に「今日はヴェルサイユに人がたくさんおりますわね(Il y a bien du monde, aujourd'hui, à Versailles)」と声をかけました。2年ヴェルサイユの注目を浴び続けたアントワネットとデュバリー夫人の対立はこれにて一旦の落ち着きを見せました。その後アントワネットがデュバリー夫人に声をかけることはほとんどなかったとしても・・・。

ヴェルサイユ追放

ルイ15世薨御

ヴェルサイユではルイ15世からルーヴシエンヌの城を贈られ、贅沢の限りをつくし、ファッションをも牽引したデュバリー夫人でしたが、幸せなときにも終わりがきます。

1774年4月26日、ルイ15世は体調を崩します。当時致死率の高かった天然痘と診断され、顔は天然痘特有の湿疹に覆われ、病状は悪化していきます。多くの女性関係のせいで地獄へ落ちることを恐れた王は、懺悔するためデュバリー夫人を修道院に追放します。1774年5月10日、ルイ15世は64歳で薨御しました。マイウェン監督の映画はここで終わりますが、デュバリー夫人の人生はその後も続きます。そして、修道院でつつましく一生を終えるデュバリー夫人ではありませんでした。

ルーヴシエンヌでの幸せな日々

その後ルイ16世が国王、マリー=アントワネットが王妃として戴冠(たいかん)します。ここでシャルル=ジョゼフ・ド・リーニュの助力を得て、1775年にはルイ16世により修道院から出ることが許可されますが、ヴェルサイユから50キロ圏内への居住は禁止されていました。ルイ15世から贈られたルーヴシエンヌの城はヴェルサイユの50キロ圏内にあったため住むことができず、デュバリー夫人はサン=ヴランに邸宅を購入し、そこに住みます。デュバリー夫人は平民出身のせいもあってか、誰とでも分け隔てなく接する人であったようで、サン=ヴランの住人にも自宅の庭を解放し、慕われていたようです。

1776年にはルイ16世がヴェルサイユ50キロ圏内への接近禁止令を取り下げたため、デュバリー夫人はルーヴシエンヌの城に戻ってくることができました。このときデュバリー夫人はまだ33歳、独身で自由を謳歌できる年齢でした。ルーヴシエンヌ時代にはヘンリー・シーモア元帥やパリ軍司令官だったブリサック元帥と恋愛関係になり、幸福なときを過ごします。

フランス革命勃発

フランス革命が勃発するとデュバリー夫人の享楽的な生活にも徐々に翳りが見えてきます。

1789年10月、ヴェルサイユにパリの民衆がなだれ込んできたときに負傷した近衛兵二人を、デュバリー夫人はルーヴシエンヌで手当てしています。かつての宿敵マリー=アントワネットもデュバリー夫人の親切心に感謝し、手紙を書いています。

宝石盗難事件

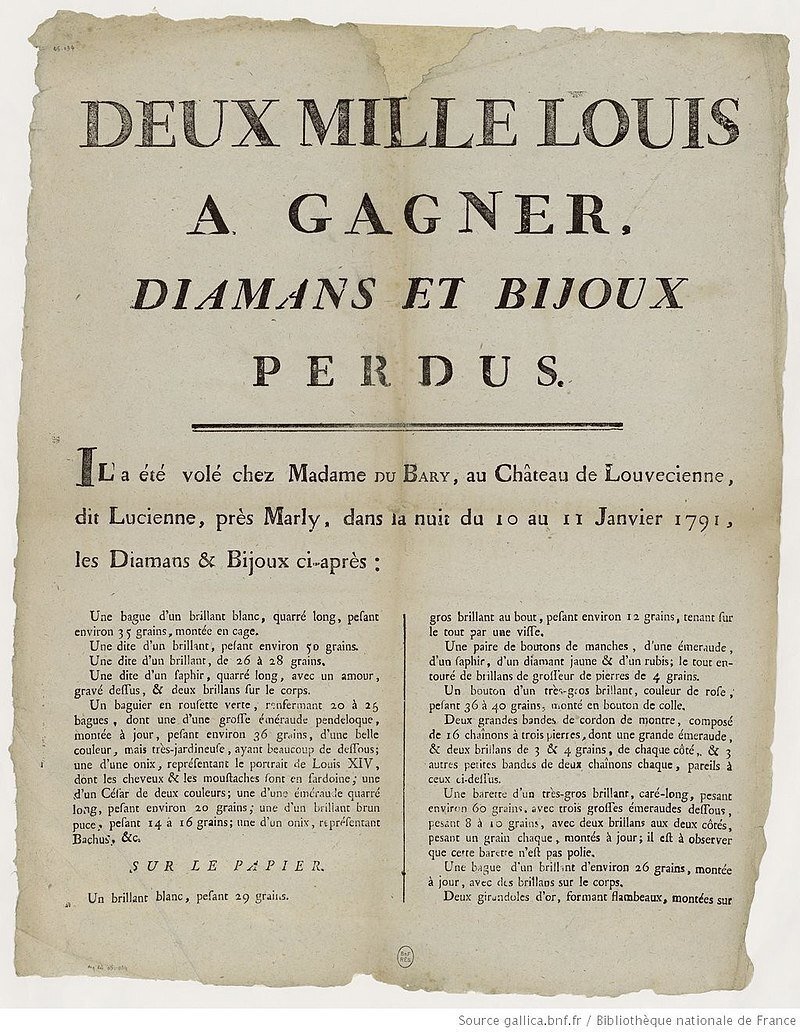

後のデュバリー夫人の人生の結果を決める遠因となったのが1791年のダイヤモンド盗難事件です。デュバリー夫人が恋人のブリサック元帥の自宅があるパリにいる間、ルーヴシエンヌの数百の貴金属が盗難される事件が起きたのです。

デュバリー夫人は宝石を探し出した人には報酬を与えるというビラをつくってバラまきます。

当然、当時はフランス革命の真っただ中で、このようなビラをばらまくのことは革命派の注意を引く危険な行為でした。

ビラの効果もあったのか、盗まれた宝石と犯人はイギリスで見つかります。当時イギリスとフランスの間には犯人引き渡し条約がなく、イギリスで保管されている宝石を取り返すためには、まずはイギリスで裁判を行う必要がありました。このため、デュバリー夫人はパスポートを発券し、イギリスとフランスを行き来する生活を送ることになります。

1792年の春にはさらなる悲劇がデュバリー夫人を襲います。恋人だったブリサック元帥が革命に反対したという嫌疑をかけられ、オルレアンで逮捕されたのです。数か月後には民衆がチュイルリー宮殿を襲い、国王一家はタンプル塔に幽閉されます。9月には9月虐殺が起こります。9月虐殺は民衆が反革命派であるとして監獄に収監されていた囚人たちを無差別に殺害するという事件でした。ブリサック元帥は裁判を受けるという名目でオルレアンからパリに移送されてきますが、その途中のヴェルサイユで民衆に護送馬車をとめられ、襲われます。このときブリサック元帥の頭が切断され、頭部がルーヴシエンヌのデュバリー夫人の庭に投げ込まれたという話が残っています(真偽は不明です)。

逮捕、そして収監

ロンドンではデュバリー夫人は革命から逃げてきた亡命貴族を援助していました。1793年には革命政府に貴族の財産が押収されるのを恐れて、デュバリー夫人はフランスに帰国してしまいます。デュバリー夫人はかつてヴェルサイユで共に暮らしたルイ16世やマリーアントワネットが処刑されてるのを知っているので、フランスに残してきた財産が惜しいにしても、なぜそんな軽率な行動をとったのかはわかりません。地震で避難勧告が出ても逃げない人のように、自分だけは大丈夫と思ったのでしょうか。

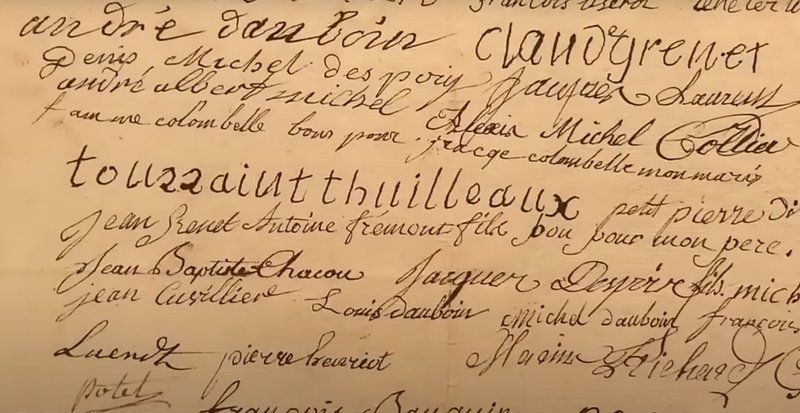

1793年9月17日には「反革命容疑者法」という少しでも反革命の疑いのある者は逮捕するという法律が制定されます。デュバリー夫人は反革命の疑いで9月21日に逮捕され、サン=ペラジー刑務所に収監されます。デュバリー夫人はルーヴシエンヌの住民に愛されていたようで、このとき59人の人がデュバリー夫人の釈放を求めて嘆願書を提出しています。記録によると、嘆願書のおかげで二度釈放されているのですが、結局は獄中に戻されてしまいました。

実はこのとき、ジョージ・グレイヴ(George Greive)というイギリス人が暗躍しています。グレイヴはなぜかデュバリー夫人を激しく憎んでおり、執拗に革命政府に告発をしています。デュバリー夫人の付き人だったザモールを懐柔したのもグレイヴだったと言われています。

1793年12月4日、裁判の二日前にはコンシェルジュリに移送されます。コンシェルジュリにはギロチンにかけられる人が多く収容されたため、「死の待合室」と呼ばれていました。奇しくも、数か月前に処刑されていたマリー=アントワネットが収監されていたのと同じ独房に収容されました。

二日後には裁判が始まります。デュバリー夫人を告発するのはかつてヴェルサイユで一緒に楽しいときを過ごしたアフリカ人のザモールでした。ザモールは熱心な革命派になっていたのです。デュバリー夫人はザモールの裏切りにショックを受けます。アントワネットなどは理不尽な裁判でも毅然として反論しているのですが、デュバリー夫人はうまく弁論することができませんでした。12月7日は判決が下ります。反革命の罪で、死刑となりました。

しかし、死を待つだけとなったデュバリー夫人に一筋の光が差します。革命裁判所がルーヴシエンヌの財産のありかを教えれば、命だけは助かるというのです。わらにもすがる思いで、3時間にわたり、デュバリー夫人はルーヴシエンヌの庭に隠してあった財産のありかを教えました。そんなわけないのに・・・。

断頭台へ

デュバリー夫人はおそらく心から釈放されると思っていたと思うのですが、当然そんなことはなくついに運命の日がやってきます。1793年12月8日、デュバリー夫人は断頭台へと連行されます。デュバリー夫人は本気で誤解だと思っているため、革命広場の断頭台へ移送される間、何かの間違いだと説明し、狂人のように暴れまくります。

最初は罵声を浴びせていた見物人もデュバリー夫人のあまりの叫び声に圧倒され、言葉を発さなくなりました。

デュバリー夫人は断頭台の上で逃げ回り、4人の処刑人の助手に嚙みつこうとしながらも、無理やり頭を断頭台にのせられます。処刑人サンソンに命乞いをしますが、「(あと少しだけ待ってください、ムッシュー!)Encore un isntant, Monsieur !」という最期の言葉を残して処刑されてしまいました。50歳でした。

処刑人サンソンは回想録の中で当時の様子をこう書き残しています。

「岸辺には、王妃やジロンド派の議員が処刑されたときと同じくらいの人がいた。見物人は大声で叫んでいたが、デュバリー夫人の叫び声のほうが大きかった。百歩も進まないうちに、夫人の声しか聞こえなくなった。彼女は『善良な市民の皆さん、私を助けてください。私は無実です。私もあなた方と同じように一般市民の出身です。善良な市民の皆さん、どうか私を死なせないで』と訴えていた。

Il y avait sur le quai autant de monde que pour la sortie de la Reine et des députés girondins. On criait ferme, mais les cris de la victime s'élevaient toujours dessus ceux du peuple. Nous n'avons pas fait cent pas qu'on n'a plus entendu qu'elle. Elle disait "Bons citoyens délivrez-moi, je suis innocente. Je suis du peuple comme vous, bons citoyens, ne me laissez pas mourir."」

「一度、気持ちが落ち着けるために、神に祈りをささげてはどうかとアドバイスをした。夫人は祈りの言葉を思い出すことができず『神様神様神様』とだけ繰り返していた。その後市民に向かって再度命乞いを始めた。

Une fois je lui conseillai de prier, que cela la reconforterait certainement. Les prières ne lui revinrent plus en mémoire elle disait "Mon Dieu mon Dieu mon Dieu" sans trouver autre chose. Alors elle recommençait à implorer les citoyens.」

「ギロチンを見て失神したので、私は助手に早く断頭台へ昇らせるように命じた。意識を取り戻すと、後ろ手に結ばれている手を感じなかったのか、助手を押し返して、『今すぐはやめてください。もう少しだけ待ってください、処刑人様。お願いだからもう少しだけ待って』と叫びました。

助手はデュバリー夫人を無理やりひきずったが、夫人は助手に噛みつこうとした。夫人は驚くべき力を発揮した。なぜなら助手は4人もいたのに、断頭台へ昇らせるのに3分以上かかったからだ。夫人が助手にぶつかって焦らせていなければ、助手たちも動揺していたため、昇らせることができていたかはわからない。見物人は何も言わず、それどころかパニックになったかのようにあちこちから逃げ出し始めていた。断頭台の上で、夫人は叫んでいた。悲鳴は川の向こう岸からも聞こえたことだろう。それは、直視するにはあまりにもおぞましい光景だった。ようやく、助手は首を固定し、処刑がなされた。

その後、ほかの被告を処刑した。

Comme en voyant la guillotine elle avait eu une défaillance, je dis de la faire monter de suite ; mais elle ne sentit pas plutôt les mains sur elle qu'elle reprit connaissance, et, quoique liée, elle repoussa les aides en criant "Pas tout de suite ; encore un moment, messieurs les bourreaux, encore un moment, je vous en prie".

Ils l'ont entraînée, mais elle se débattit et essaya de les mordre.

Elle était aussi forte que puissante, car, bien qu'ils fussent quatre, ils employèrent plus de trois minutes à la monter. Si elle ne les avait pas échauffés en les bousculant, je ne sais s'ils en seraient venus à bout, tant ils étaient consternés. Le peuple de même nul ne soufflait mot, et beaucoup se sauvaient de tous côtés comme en déroute. Là-haut cela a recommencé, elle hurlait; on devait l'entendre par delà de la rivière elle était bien effrayante à regarder ; enfin ils sont parvenus à la boucler, et ce fut fait.

Après, on a exécuté les autres」

死刑反対派のサンソンは、ほかの処刑される人もみなデュバリー夫人のように泣き叫んでいれば、こんなに多くの人が犠牲になることはなかったのにと述べています。

当時、ギロチンにかけられる人は腐っても貴族というか、取り乱すことなく毅然とした態度で臨む人が多かったのです。デュバリー夫人のように激しく取り乱す人はいませんでした。処刑を見世物にするというのは現代の価値観に生きる我々からすると野蛮ですが、取り乱す人がいなかったというのも庶民が見物に来た理由だったのかもしれません。

デュバリー夫人の処刑を見物した人のこんな証言が残っています。

「(処刑が終わった後で)二人の平民の女性が『あの叫ぶことったら!』『ほかのもこんなに叫ぶんなら、もう見物には来ないわ』と言うのを聞いた。荷車の上で命乞いをして恐怖におののき、何度も命乞いをするデュバリー夫人の姿に群衆は退き、恥辱を受けた人のように当惑した」

デュバリー夫人の蝋人形

イギリスのマダム・タッソー美術館にはマダム・タッソーの蝋人形の師匠だったフィリップ・クルティウスが1765年に制作したデュバリー夫人の蝋人形が展示されています。マダム・タッソー美術館でも最古の蝋人形です。天真爛漫さが表現されていて、数百年の時を経た今でも本当に眠っているみたいですね。

ちなみにマダム・タッソーをイギリス人だと思っている人は多いですが、実はストラスブール出身のフランス人です。

まとめ

デュバリー夫人について確実に言えることは人から愛される天賦の才のある人だったということです。後世の創作では意地悪な人として描かれることもありますが(例えばソフィア・コッポラの「マリー・アントワネット」ではこれ見よがしに意地悪で下品な女性として描かれている)、生涯をたどってみると私にはそうは思えません。たくさんの貴族やルイ15世に愛されたのもそうですし、ルーヴシエンヌやサン=ヴランの住民にも慕われていたり、ヴェルサイユ追放後の修道院でも愛されていることからもそれがわかります。また、負傷した近衛兵を助けていることや、イギリスで亡命貴族を匿っていることから、ただ単に困っている人を見ると放っておけない性格だったのかもしれません。その一方、楽天家で純粋というか、人を疑うことをあまり知らないところもあり、それが悲劇的な死につながってしまいました。

出典

Mémoire des Sanson, mis en ordre, rédigés et publiés par Henry Sanson", tome3, Paris, Dupray de la Mahérie Éditeur, 1863.

Stefan Zweig (trad. Alzir Hella), Marie-Antoinette, Paris, Librairie générale française, coll. « Le Livre de poche », 2013 (1re éd. 1933), 506 p.

Marie-Antoinette. Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le comte de Mercy-Argenteau, avec les lettres de Marie-Thérèse et de Marie-Antoinette

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2003713.image#

Secrets d'Histoire - La Du Barry : coup de foudre à Versailles

https://www.youtube.com/watch?v=BUecPxwlfj8&t=405s

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?