木のあれこれ。no.7 楽器の木 part-10.リコーダー

楽器には昔から古今東西、様々な木材が用いられてきた。

各木材にはそれぞれ特徴があり、奏でる音も異なる。

ここではどの楽器にどんな木材が使われているのか、なぜその木材が使われるようになったのか、そしてその木材の特徴をまとめる。

これまでpart-1から4までは打楽器、5から8までは弦楽器を扱ってきた。

part-9からは木管楽器をまとめていく、クラリネットの次はリコーダーだ。

リコーダーとは

リードをもたない、木製・プラスチック製などの縦笛。ヨーロッパではバロック時代に広く用いられ、日本では、主に学校教育用楽器として使用されている。ブロックフレーテ。(goo辞書)

リコーダーの歴史

たて笛の歴史は大変古く、日本の尺八や南米の民族音楽、フォルクローレで使われるケーナなど、さまざまな原始的な楽器が世界各地で見つかっている。

そんな縦笛の中でももっとも普及しているリコーダーは、中世ヨーロッパで完成した。15世紀後半から17世紀にかけて盛んに演奏されたが、音量や音色の変化などの面でフルートに押され、18世紀半ばには忘れ去られてしまった。

しかし、その後約150年もの冬の時代の後、ある人物の手によってリコーダーは20世紀に復活を果たす。古い楽器の研究が進み、音楽家たちが再びリコーダーに光を当てた。オランダの演奏者ブリュッヘンをはじめとした、数々の名手の出現も、リコーダーの普及に大きな貢献を果たした。

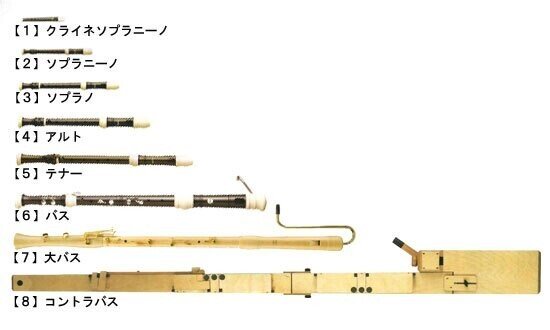

サイズの幅がすごいリコーダー

上記は8種類だが、もっと小さいリコーダー制作している人もいるようでかなり製作者、奏者によって自由な部分があるようだ。

リコーダーの木

どの楽器もそうかもしれないが、ことリコーダーはシンプルな構造だけに、木材の種類によって音が全く異なるようだ。

カエデ(ピアノに飛びます)

ツゲ(バイオリンに飛びます)

ローズウッド(木琴に飛びます)

キングウッド

学名: Dalbergia cearensis マメ科

キングウッドは樹高は15~30m、辺材を除いた場合の直径は10~20cmと幅がない為、大きい材をとる事が非常に難しい樹種。そのため、性質の全く違う辺材部分をいかに利用するかが重要な木材だと言える。

キングウッドは非常に重い木。天然乾燥での乾燥は割れを起こす危険性があるが、人口乾燥の場合は経過は良好で、狂いもなく、乾燥後は安定した材になる。

特出すべきはこの木は蝋を含んでいる事にあり、この天然の蝋から非常に美しい表面を得る事ができる。その光沢は正にキングウッド(木材の王様)の名に相応しい仕上がりを見せる。

また、このキングウッドはフランスのルイ14世、15世の時代、イギリスのジョージア王朝時代には最高級家具の材料としてとても珍重されていた。

キングウッドは大きい材が取れない為、用途は限られているが、主に高級家具の材料や小物や彫刻の材料、楽器を製作する際などに用いられる。

また、加工され、化粧単版として利用する事もある。

黒檀(バイオリンに飛びます)

参考:https://www.yamaha.com/ja/musical_instrument_guide/recorder/structure/

https://recorder-plaza.com/syurui.html

https://wood-museum.net/kingwood.php

あとがき

尺八は竹に穴を開けて作る。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?