運行管理者試験対策#24

◆労働基準法関係「改善基準」(拘束時間)

運行管理者として実務を行う上で、一番悩ましい問題なのが、労働基準法かもしれません。運行管理者の業務の一環として、定められた時間の範囲内で乗務割の作成や運行指示書の作成を行うにあたって「改善基準」に関する知識は必ず必要になります。もちろん試験問題でも確実に出題される項目です。

私自身も日々、運転日報を確認して、運行時間は適正か?休憩・休息はしっかり取れているのか?等をチェックしています。配車係や荷主との格闘の毎日w

・「改善基準」とは?

四輪以上の自動車の運転業務に主として従事する者の労働条件の向上を図ることを目的としています。労働条件を低下させてはならず、その向上に努めなければなりません。

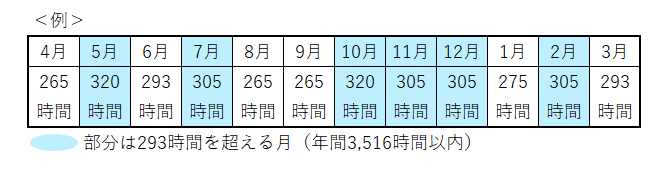

・運転者の1か月の拘束時間は?

原則>293時間まで

例外>労使協定があるときは320時間まで延長可能 ※但し、延長が許されるのは、1年のうち6か月までで、かつ1年間についての総拘束時間が3,516時間を超えてはならない。

ここは、必ず覚えましょう!

ちなみに労使協定とは、36(さぶろく)協定とも言われ、労基法36条に規定されています。

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

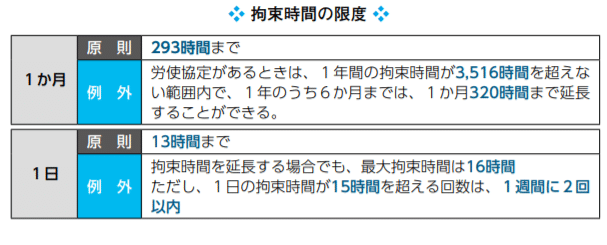

・運転者の1日の拘束時間は?

原則>13時間まで

例外>16時間まで延長可能 ※但し、1日についての労働時間が15時間を超える回数は、1週間に2回以内。

「拘束時間とは、始業時刻から就業時刻。労働時間だけではなく休憩や仮眠も含まれます。」

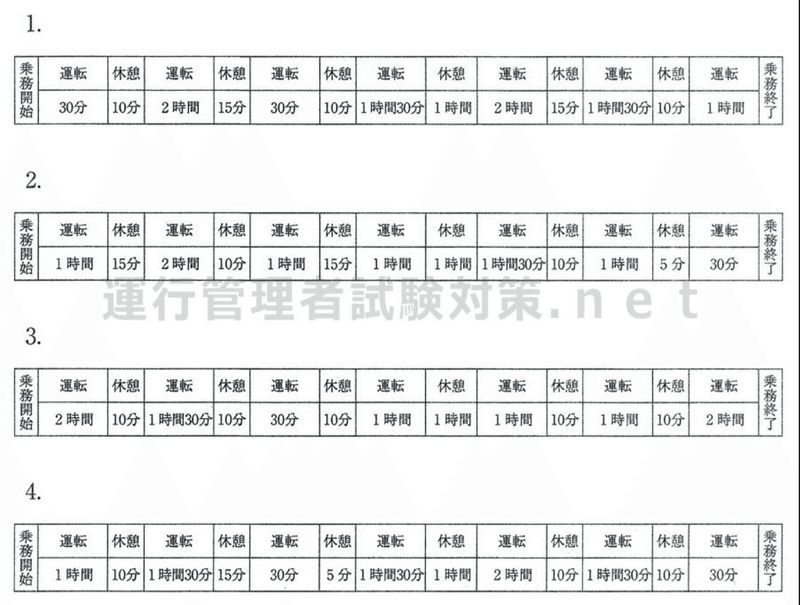

実際にH30年度 第2回の試験問題に下図の中から適合しているものを2つ選びなさいという問題が出題されています。

※ネットでも公開されているので、ぜひチェックしてみよう!

ポイントは、1日の拘束時間の算出方法!翌日の始業時刻が当日の始業時刻より早い場合、その早い分だけ当日の拘束時間に加えるというところです。

例えば、

月曜日の始業時刻が8時、終業時刻が23時

火曜日の始業時刻が7時、終業時刻が23時 の場合

火曜日の始業時刻が、月曜日の始業時刻より1時間早いので、その分を月曜日の拘束時間にプラスします。

23時-8時=15時間+1時間で、月曜日の拘束時間は16時間となります。

ちなみに、火曜日の拘束時間は、23時-7時=16時間です。1時間早い分はこの日でもカウントされるので二重にカウントとなります。月曜日にプラスされたからといって、決して引かれるわけではありません。(ただ、1か月の総拘束時間としてみる場合は、この1時間は除く必要があります。)

ダブルカウントは、私も混乱しましたw でも慣れると割と簡単です。

この項目は、第5分野の「実務上の知識」の運行計画に関する問題にも適用されるので、しっかり覚えておかなければかなりきついかもしれません。

又、トラック運送業界の働き方改革に向けた関連法律の施行もなされていくので、改善基準についての知識はしっかり身につけておきましょう。

次回は、「休息期間」について解説します。

では、今日も一日お疲れ様でした!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?