知床観光船の水難事故 行政・規則について

◾️海での労災率の高さ

今回のように、建物火災だけでなく、水に関わる災害も非常に多数の死者を引き起こす。

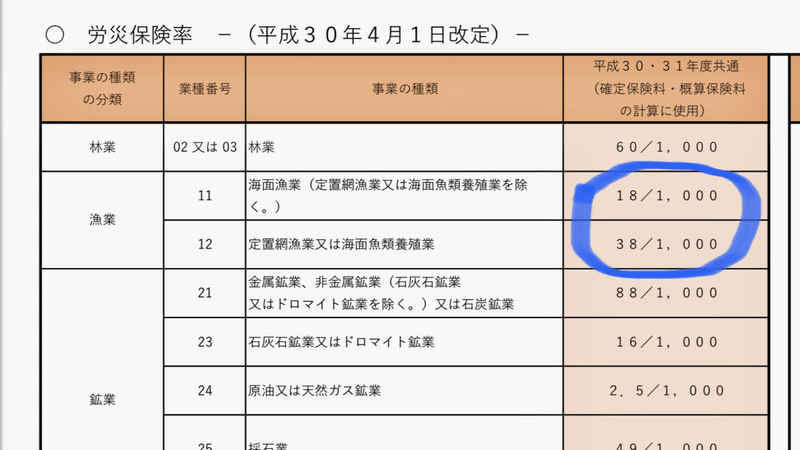

例えば、漁業もその他の業種に比べて労災保険料率は非常に高い。保険料が高いということは、それだけ危険だということだ。

◾️安全管理規定

そのため観光船には「安全管理規定」というものを届け出を行い、認可をもらわなければならない。

そこには、波の高さがどれくらいあれば、欠航するかという具体的数値を定めている。

そもそもこの規定自体が、業界内で有名無実化しているのか。それとも規定の抜け道があったのだろうか。

例えば、今回の様に午後から波浪注意報などが出されていたが、出航時に波風が低ければ、出航してよく規定違反にならないのだろうか。

◾️連絡手段

海上では携帯がつながらないことが多い。

通常は無線機を使って連絡を取るが、会社のアンテナが折れて無くなっていたため、無線機でやり取りできない状況だった。

まず、他の船会社と該当の事故船とが無線機でやり取りを行い、海上保安庁へ連絡が入ったようだ。

また、観光会社側とは「衛生携帯」にて12時台より連絡を取り合っていたとのニュースがあった。

会社側の指示のあり方のミスや、事故の直接原因はどこにあったのか、これらのやりとりをした当事者、通信履歴などから、詳細が明らかになるかが、重要となってくる。

また、事故の3日前に海上保安庁からの船体・エンジン・救命設備の確認などが行われていた。

船の場所を特定できるGPSプロッター機器を取り付けられていなかった。これを取り付けているか今月27日に改めて点検を行う予定だったとのことだ。

◾️国交省と海上保安庁と運輸局の関係

まず、国土交通省の傘下に地域別の運輸局があり、特に海上関係については、同じく傘下に海上保安庁があるという関係になっている。

昨年、座礁事故を起こした際は、北海道運輸局からの指導

が入り、改善計画を提出するように通達があった。

この座礁事故により、業務上過失往来危険罪が課されていたとのことだ。

業務上過失

一定の業務についている者が、その業務上必要とされる注意を怠ること。この結果、人を死傷させたりしたときは一般の過失による場合より刑が重くなる。

※ネットより

業務上過失往来危険罪

汽車・電車・艦船の交通往来に直接従事する者に対する罪

※ネットより

また今回の事故により、「業務上過失致死罪」の立件を視野に海上保安庁が捜査しているとのことだ。

つまり単なる行政執行機関としてだけでなく、検察と同じく刑事責任を問える強い権限が、海上保安庁に与えられているのだろう。

◾️今後の責任追求

今後、運行停止や免許取消しや過料など行政罰、

続いて、懲役や罰金などの刑事責任、

最後に、被害者の方々への慰謝料や逸失利益(生涯賃金)の支払いなど民事責任、

これらの責任か問われることとなると考えられる。

船長判断に誤りがあったのか、経営者の管理不足や強制など事故につながる指導はなかったのか、はたまた行政機関のチェックは見落としはなかったのか、などが議論されていくだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?