知床観光船の水難事故 知床の地形分析について

2022年4月29日17時現在、未だ10名以上が行方不明となっている。

今後、被害者の方の捜索に向け、見つかったKAZU1船内に取り残されているのか、海流に乗って遠くへ運ばれているのか、日が経つにつれて捜索範囲が比例的に広がると考えられている。

◾️宗谷海流の分析

まず事故があった現場は、宗谷暖流という海流がある。

南から北上して、知床岬を先端に3つほどの海流に分かれる。

水量がもっとも多いのは、ロシア領の国後島へ向かう海流。続いて、知床岬を反対側へ回り込み羅臼の方へ南下する海流。

3つ目は、北西の広い海原をぐるぐる回る様な海流も起こっているとのことだ。

※羅臼は、利尻昆布や日高昆布などと並んだ有数の昆布名産地でもある。

宗谷暖流の時速は1.5ノット(2.778km)なので、24時間で66.67キロメートルも流れることとなる。

すでに23日から現在29日となっており、6日経過したと計算すると400キロメートルも流されている。

こうなると、捜索範囲は困難を極めることとなるだろう。

2022年4月29日現在、見つかった被害者の地点は、すでに知床岬を越えた反対側にまで広がっている。

◾️観天望気

「北西から風が吹く時は、午後から天気が荒れる」

こういったことが、この地域では地元の通例として言われていた様だ。

山や海がある地域では、そういった言い伝えが連綿と受け継がれてきている。こういうものを観天望気(かんてんぼうき)と言うのだそうだ。

今回、事故をした船の船長は、長崎や大阪などで水陸両用船などの運転キャリアのある人物ではあったが、知床近傍の海域を知っているわけではなかったのだ。

◾️複雑な地形

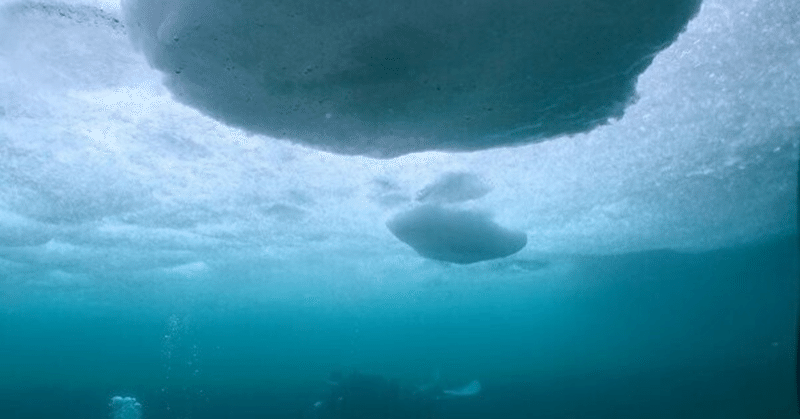

入り組んだ岸辺の形状と同様、見えないところも複雑な地形となっている。

したがって岩礁、暗礁なども多くある。知床の地形に不案内な船長が誤ってぶつかってしまうリスクも高かったと言える。

こういったことから波風激しく潮の流れ変わりやすい難しい海域であった。

さらに、浅いところは30メートルほどだが、ところどころすり鉢状に100メートル近く落ち窪んでいる。

こういったことから、船の発見も遅れる原因となったし、見つかった場所は120メートル以上深い場所であるため、引き上げにも1ヶ月かかる可能性も浮上している。

さらに岸辺から海底までの高低差が大きくあり、

沖合に比べ、岸辺の海流が速くなっている可能性もあり、

想定外に流されてしまっていることも考えられた。

◾️世界遺産の秘境

また、半島の半分以北は、車でも行けない密林である。

したがって、救助要請が出ても、陸路で市街地から災害場所へ行くことが困難だったことも、救助を遅くした。

また、3月までは流氷もあった海域で、水温は0度に近い。したがって救命ジャケットでは、文字通りの救命の役目を果たせない。実効性のあるボートなどを据え置くなど対策を行うべきであった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?